80后女建筑师周贞徵,

在美国获得设计专业的硕士学位后,

便选择回国,5年来

她数次扎根贵州深山里的一个小村庄,

为这里的妇女们造了一座摩登、实用的工作室。

大利织染妇女、建筑师周贞徵、手艺职人一一

由于大型车辆无法进入,

大利侗寨至今仍是一个桃花源。

村子保留着罕见的自循环体系:

食物、衣服、房子,都是自己“种”出来的,

前后已有100多位人类学家考察过。

周贞徵与当地师傅合作,

用传统的冷杉木、以及穿斗技术,

完成了一栋完全融于当地环境的新建筑:

妇女社区活动中心。

同时,她又和贵州小伙十八一起,

用同样的方式在古井上建造了一栋民宿,

还入围了全球最大的专业建筑网站

“建日筑闻”的提名。

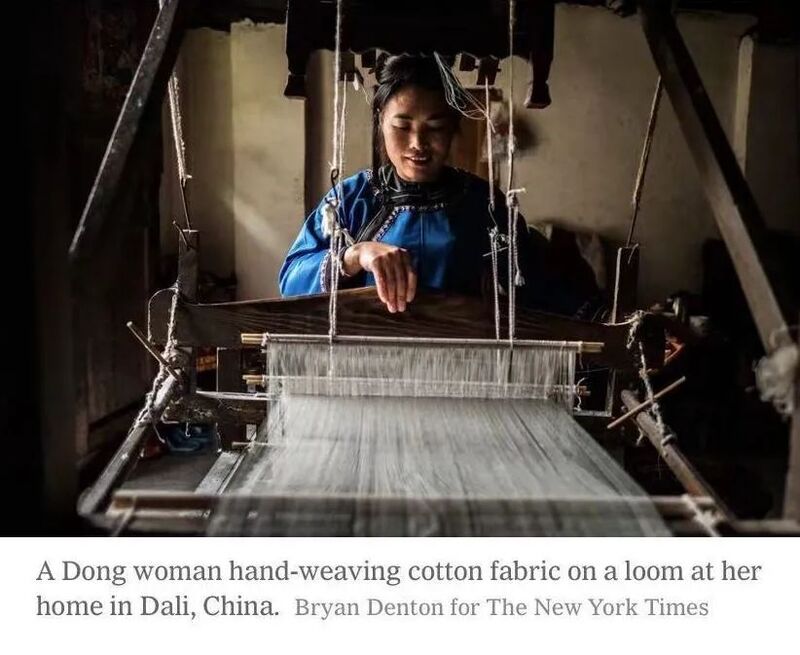

制作传统侗布的妇女们,

每天都会到社区活动中心工作,

周贞徵带着她们参加北京的设计周,

拿下“最佳生活方式改良奖”等两个大奖,

妇女们和她们的手艺,

还登上了2017年的《纽约时报》。

现在的村子里,

穿梭着学者、职人、建筑师、国外游客,

村民们见怪不怪,照旧过着传统的生活。

周贞徵说:“从外面看,

好像是我们在帮助当地妇女,

但其实我们在整个村子里学到的,

是对生态循环的思考。”

撰文 Tango 责编 邓凯蕾

张十八与周贞徵是大利侗寨的新青年

2015年的秋天,建筑师周贞徵第一次来到位于贵州黔东南的大利侗寨,此行的目的,是与全球文化遗产基金会一起,做一个妇女的非遗项目。

大利侗寨隐藏在贵州的深山里,从公共巴士的下车点到寨门,周贞徵徒步行走了5公里,一个转角处,山坳里突然出现了一个整齐、漂亮的村寨。

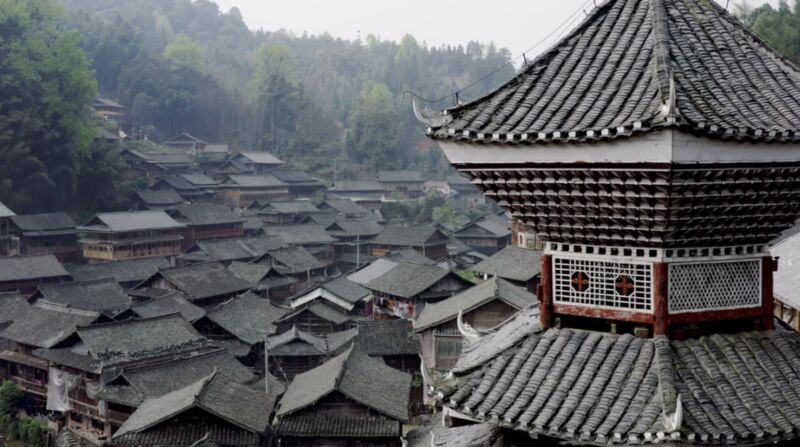

到处都是典型的侗寨木结构建筑,沿河而建,鳞次栉比。鼓楼是整个村寨的中心点,门前有大片广场,人们在这里忙碌着。

10月份是村子一年中最热闹的时候,男人们在田里收割,妇女们则忙于织布。几乎每一家的妇女都在收板蓝根,然后发酵起缸、捶打,只为制作侗族最具有特色的亮布。

当时的周贞徵完全没有想到,在之后的5年里,她会经常出现在这个广场,甚至参与到整个大利侗寨的建设中来。

受百位人类学者青睐的神秘桃花源

周贞徵出生在台湾,爷爷是湖北人,奶奶是四川人。90年代,全家移民去了美国。

“回想起来,从小家里的语言就很丰富,爷爷和爸爸说了一辈子湖北话,外公讲浙江松阳话,外婆喜欢说上海话。”在这样的环境里成长,周贞徵对大陆充满了好奇,因为那里有好几个“家乡”。

2008年,周贞徵第一次回到大陆,正赶上奥运会在北京举办,她觉得整个城市都处在爆发期,充满活力。

第二年,她在美国哥伦比亚城市设计专业取得硕士学位,便毫不犹豫地再次回到北京,开设了个人工作室,成为一位独立建筑师。

除了日常的设计工作,她多次跟随业内前辈前往汶川等地,参与到灾后重建的工作中。这些工作经历,帮助她累积了对中国农村的了解。

对周贞徵来说,贵州既神秘又亲近:“从小我就听说,奶奶的妈妈是贵州人,西南的官话我一般也都听得懂。”

在周贞徵到来之前,大约已有100多位人类学者来过这个村子考察,他们发现这里保留着最传统的生态和生活方式,几乎没有受到“全球化”的影响。

整个村寨位于榕江县的山谷之间,是侗族文明的重要发源地,历史可以能追溯到大约600年前的明朝。

侗族使用的是口头式的语言,没有具象的书面文本化形式,他们靠着山歌和民间故事,将本地的文化代代相传,在一定程度上形成了一个“自循环”的体系。

村子的周围有着大片的原始森林,树种以杉木和楠木为主。冷杉,因为油脂丰富,能有效防虫,通常被用来盖房子。只要不发生火灾,就能保持上百年的时间,杉木的树皮还可以用来做房屋顶部的防水。

一棵冷杉的成长周期大约为18年,村里只要有孩子出生,父亲就会在自己领地种上杉木,等到孩子年满18岁要嫁娶,或是老宅要翻新时,就能砍下足够的木料,全村人会一起来帮忙造新房。所以,村民对待树木的态度非常谨慎,绝对不会乱砍乱伐。

联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心(北京)主任助理、全球文化遗产基金会项目总监李光涵,在北大攻读文化遗产保护博士时,就曾把大利作为一个典型案例研究和推广。现在,一些哥伦比亚的部落村寨已经开始研究和学习“大利模式”。

她说:“传统村子能够做到这一点挺牛的,自给自足和开放之间的尺度,它恰好停留在一个微妙的平衡点。”

与传奇“掌墨师傅”合作,为妇女们建一座工作室

周贞徵一直觉得,建筑与面料之间的关系非常亲密:“人类所造的第一个建筑是帐篷,它就是一顶软性的建筑。在著名的现代建筑学院,早期德国魏玛包豪斯大学里,纺织系是女性必修的专业课之一。”

在家家户户都织布、染布的侗寨,周贞徵决定从建筑入手,为妇女们建造一栋工作室。

以前,寨子里的妇女没有可以一起工作的地方

周贞徵和团队一起,将位于中央广场的一处水泥建筑拆除,准备利用传统的穿斗构架,以及本地杉木,建造一栋社区活动中心。

中国传统建筑中的穿斗构架并不少见,但侗族的穿斗工艺结合了多种形式,大大增加了难度。即使是建筑师出身的周贞徵,也感受到了巨大的挑战,她决心与村子里的“老法师”联手。

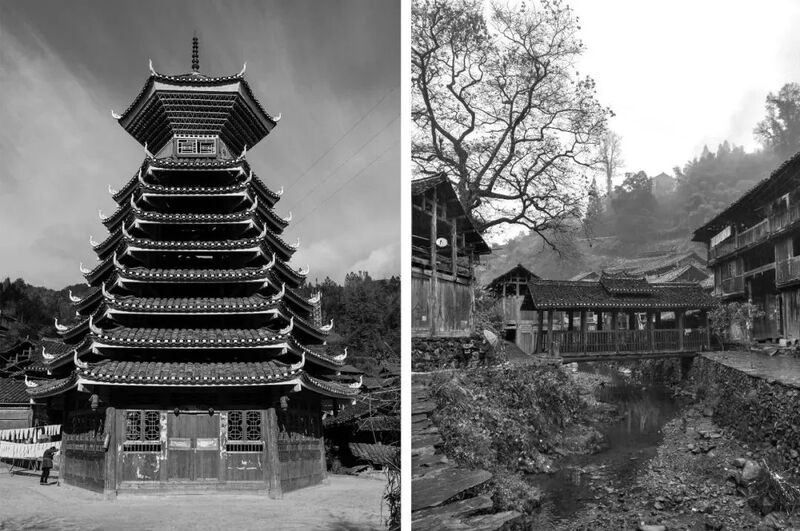

杨胜和在10多岁时,就被侗寨上一任掌墨师傅选中,成为接班人。掌墨师傅在村寨社会里的地位非比寻常,通常一个村子里只有一位。

每家每户造房子,必定要将他请来。师傅从不画图纸,却能规划选址、上梁封顶,甚至还懂一点传统风水,是村子里的“资深建筑师”。

通常,培养一位掌墨师傅需要15-17年,徒弟必须盖一座鼓楼、一座风雨桥,才算正式出师,成为寨子里公认的下一任“掌墨者”。

侗寨鼓楼、风雨桥

掌墨师傅掌握了中国传统木工里的绝活:穿斗技艺。杨胜和虽然不画图纸,但会为每栋建筑做一只神秘的“墨盒”。

这只神秘的盒子里,藏着整栋房子的建筑数据——不同长短的木条上,标记了精准的尺寸,任何精巧的建筑都依靠这些刻度,实现奇妙的平衡。

掌墨师傅杨胜和与他的“魔杖”

当地人把墨盒里的木条称作“香杆”,它其实是一个非常现代的预制体系。把老房子拆掉后,换一个地方,依靠这套香杆,就能重新建起和原来一模一样的房子。

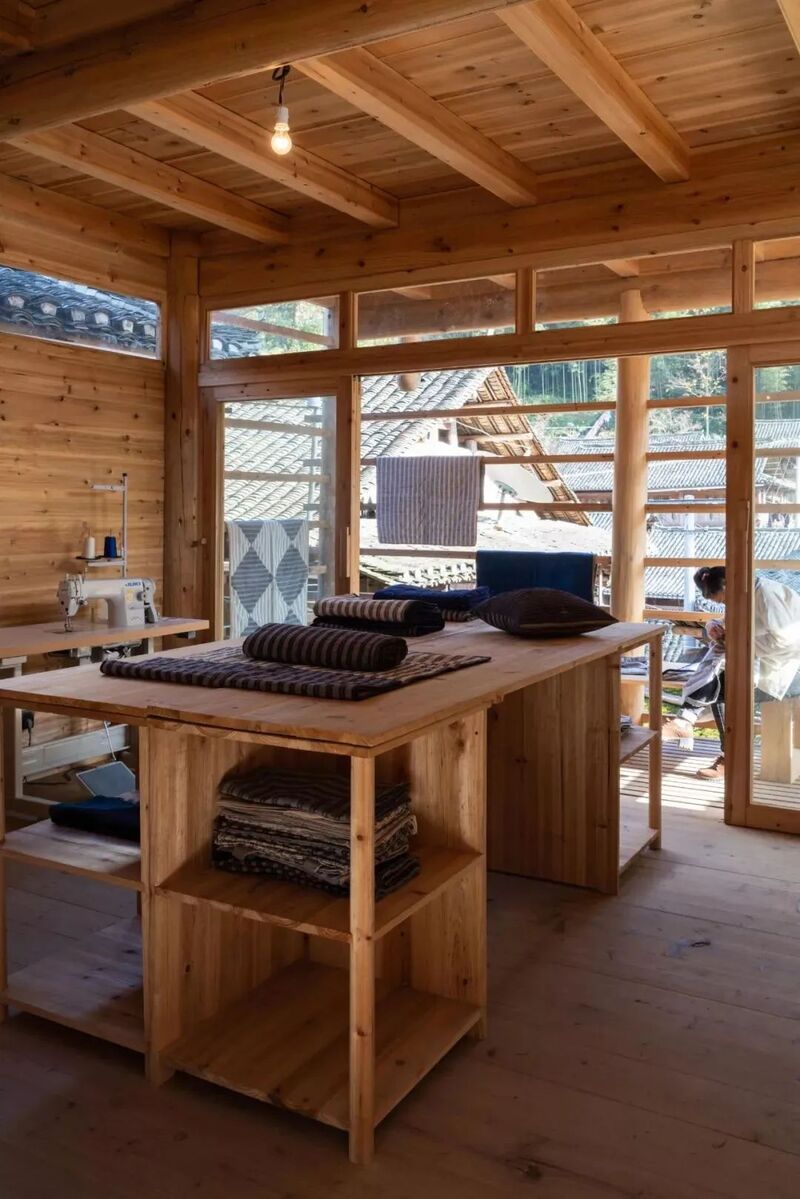

建好后的工作室分为三层,底楼是染坊,便于染料保存、布艺阴干。二层是妇女们的工作活动区,配上了现代缝纫机和模具,大家可以随时工作、讨论。

三层展厅&图书室

二层妇女工作室

三楼的空间不定期会做一些展览,不断有品牌买手和手工艺爱好者,从北京、上海乃至国外前来参观。

今年,掌墨师傅杨胜和46岁,也到了该挑选继承者的时候,但他却放弃了这个传统:“我希望现在的孩子们能走出大山,受到更好的教育。”

侗寨传统建筑的精美木构细节

掌墨师傅这个职业,在未来或许会消失,但侗寨木构建筑仍然能作为一项非遗传承下去。

杨胜和常常陪着村民们去榕江县的木料加工厂,在现代技术和机械设备的辅助下,侗族人可以直接采购到切割好的木料,运回建造地,按照简单的图纸说明,就能把一栋房子像积木那样搭起来。

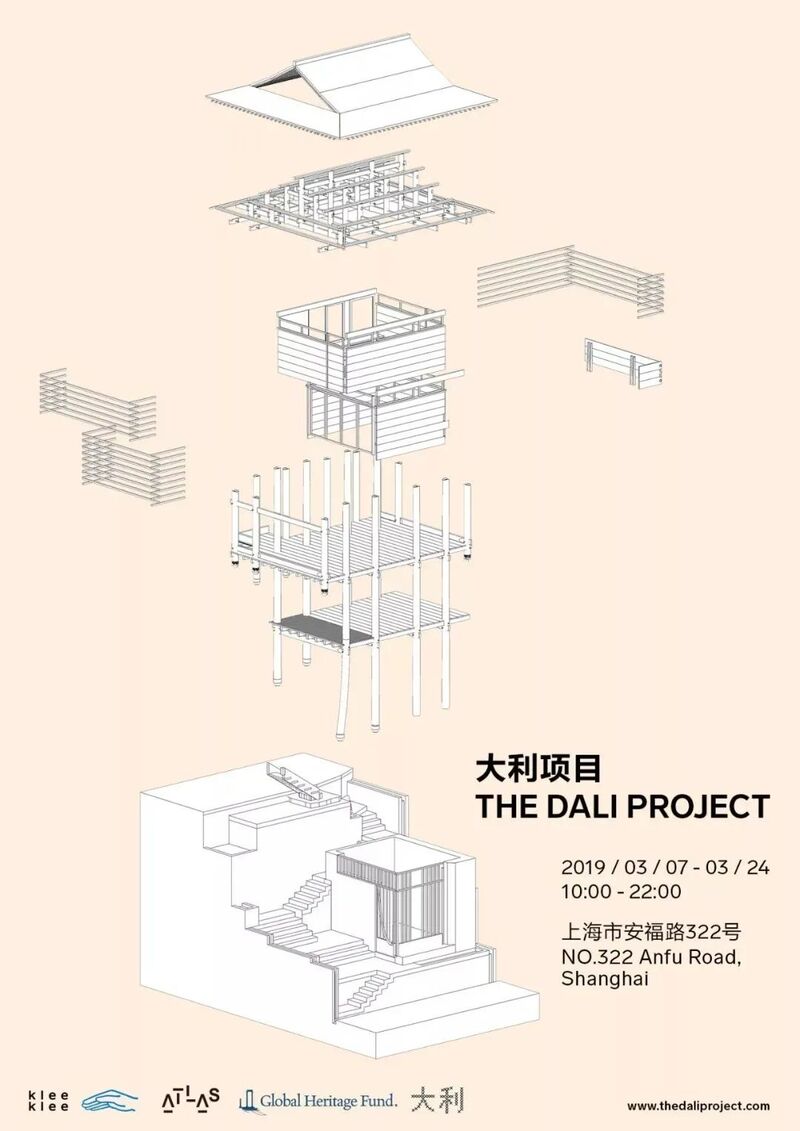

2017年,大利妇女活动中心亮相威尼斯双年展

2019年妇女活动中心建筑在上海举办小型展览

带妇女们参加北京设计周,捧回国际大奖

妇女们制作的侗族亮布,一部分会为家人做新衣服,一部分会储存起来,等到孩子婚假时使用。而侗族的传统技艺,豆染,正在面临年轻一辈断层的问题。

和苗族的蜡染不同,豆染是将黄豆磨成粉,加上石灰后调成糊,上铜油之后刮在模板上,晾干后放到染缸里,取出再次晾干,最后把豆面糊刮掉,过程相当繁复。

周贞徵说:“我第一次看到豆染,是当地人俾孟给我们看她奶奶留下来的侗族被套,我问她是如何完成的,她说她也不清楚。上学之后,很多侗族女孩没有时间,看着母亲、祖母制作侗布。”

周贞徵将很多即将失传的豆染,拍照存档,带回去北京。再和专家一起重新复原了这些豆染的图案,重新刻板,带回大利,在社区活动中心给妇女们授课,教她们拾回豆染技艺,准备做一系列现代床上用品。

工作室现在被命名为“大利妇女活动中心”,周贞徵很喜欢村里的孩子们一起过来玩。“孩子在他们的传统建筑里,看着妈妈在做手艺,这是一种具有身份认同的传承。“

2017年,周贞徵带着妇女们前往北京参加设计周活动。同年,大利妇女活动中心建筑模型在威尼斯双年展亮相。同年11月12日,大利侗寨的妇女们和她们的手艺,还登上了《纽约时报》。

侗族人以黑白为美,最高级的侗布会呈现出一种亮黑色,在阳光下,又泛着神秘的蓝紫色光泽。

与人们传统印象中花里胡哨的少数民族审美截然相反,侗布呈现出一种意外的克制,自带神秘的高级感,很受城市里买家的欢迎。

用侗布制作的休闲椅系列

在周贞徵的帮助下,妇女们用侗布制作出了抱枕、婴儿被、环保袋……许多产品走进了北京上海的买手店,登上了国外设计网站,其中最贵的抱枕价值近2000元人民币。

经过新设计后的侗寨传统织染抱枕

2020年疫情后,大利妇女们双喜临门,连获两个大奖,贵州非遗主题的文创奖、最佳生活方式改良奖。大山深处,妇女们的地位开始产生微妙的变化。

周贞徵清楚地记得,刚到村子来的时候,每每到妇女家买布,问到价格的时候,妇女们都会把犹豫不决的眼光投向丈夫,或是儿子。

现在,这个原始的父系社会迎来了不小的“变革”。妇女们的手带回了直接的经济回报,当发现妻子的手艺活能带来每年几千元,甚至上万元的收入增长,丈夫也开始重视原本习以为常的传统。

午后,丈夫们经常一起拎着沉甸甸的染布,在河边认真地清洗、捶打,甚至在家里悄悄帮妻子踩缝纫机。

与城市相比,侗寨妇女有一种原始的天真感,周贞徵赞叹:“她们既勤快,又放松。”

每天凌晨4、5点,妇女们就要起床做家务、干农活、照顾孩子和老人、染布、给盖新房的男人送饭……

但一到春天,她们会相约一起去后山烤肉,从中午开始一边唱歌、一边喝酒,直到太阳下山。真正肆意的放松,唯有在这片山谷里才能获得。

90后广告人,成村里唯一定居的汉族小伙

张十八,90后贵阳人,是村寨里唯一定居的汉族。他来到大利的时间,比周贞徵还要早3个月。

2015年,张十八关掉了自己在广州经营的小广告公司,回到贵阳。喜欢旅行的他,决定利用迷茫期好好转一转自己的家乡大贵州,开始深入黔东南徒步。

盛夏7月的某一天,原本打算去荔波的十八,遭遇景点临时关门,他在地图上发现了附近的大利侗寨,意外进入这片桃花源。

大利妇女教张十八辨认本地野菜

“一进到这个村子,就觉得这里简直是神仙居住的地方。很快,我又来了第二次,第三次。”

9月,十八决定在大利侗寨定居。朋友建议他“开一间民宿”,十八心动了,并立刻付诸行动。

“我后面才知道别人真的想做民宿,会考察好几个地方选一个点。我就是喜欢这个村,在这个村住下来,顺便做一个民宿,所以对行业什么考察都没有。”

张十八和周贞徵常与村里的妇女们聚在一起

第一家民宿选在村里的河边,十八自己当包工头,找了村里的师傅改造。民宿建成后,十八真的过上了向往的“有人情味的”生活。

村里一共有300多户,大家都彼此相识。从村头逛到村尾,十八一路打招呼,遇到老人家都会停留片刻,用夹杂了侗语的普通话交流。

十八最喜欢村里的老太太和他开玩笑:“你扎着个小辫子,到底是男的还是女的?”这让他觉得无比温馨,仿佛回到童年时贵阳大院里的生活。

侗天井上民宿 客厅

侗天井上民宿 餐厅

周贞徵说:“从外面看,好像是我们在帮助当地妇女,但其实我们在整个村子里学到的,是对生态循环的思考。”