艺术家曹斐的个展《时代舞台》

在北京UCCA尤伦斯当代艺术中心现场搭建完成,

这座1800㎡的798园区老厂房,

就变成了一座最野的游乐园。

一层是热热闹闹的夜花园,

二楼还有一个个小隔间,

有如拆盲盒一般的惊喜。

一开幕,各路明星、90后甚至00后网友们

相拥打卡。

曹斐的作品分布在各个场子里,

创作跨度超过20年,

观众找到一块屏幕、一台老电视、一副VR眼镜,

坐着、站着、躺着、蹲着看片,

每部时长从3、5分钟到90分钟不等。

曹斐

曹斐1978年出生在广州,

主要从事影像艺术创作,

用超现实的手法,

记录着时代巨变下的中国城市和一个个普通人。

一个学术与网红兼备的展览,如何实现?

一条第一时间打卡了这个炫酷乐园,

也来到曹斐的创作现场,一探究竟。

撰文 叶荔 责编 陈子文

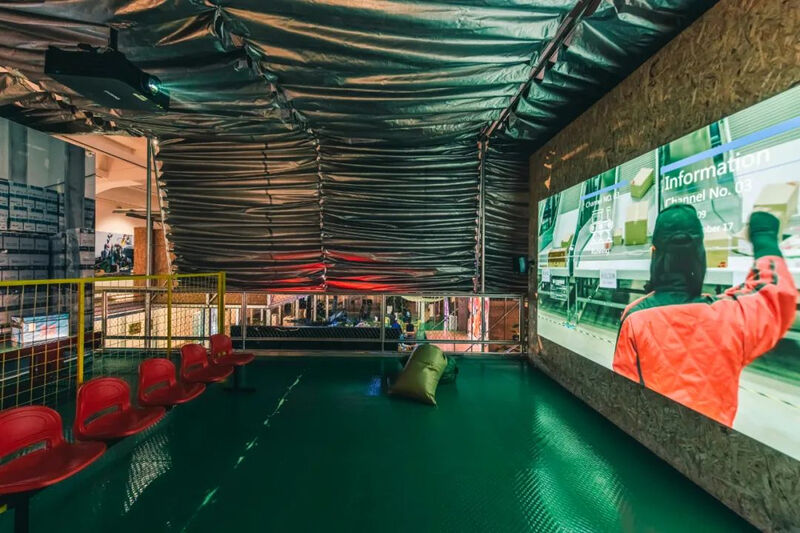

《时代舞台》展览现场

这一次,曹斐破圈了。

2021开春的好展览众多,曹斐个展《时代舞台》一路冲到北京最火大展的榜首。社交媒体上,遍布90后95后网友的观展打卡记录,甚至有人二刷三刷。

各路明星也来了,蔡徐坤、崔健,五条人……前不久,她还把儿子12岁的生日宴搬到展览现场,给儿子的朋友们来了个现场导览。

展厅内的阿珍茶档

“你们要不要来这个茶档吃点点心?”3月15日闭馆后的晚上8点,坐在展厅角落圆桌边的曹斐,招呼起初抵现场、还没有弄清状况的我们。

尽管已经在北京生活10年多,曹斐还是跟大多数南方人一样,一开口就藏不住南方腔。

因为要上镜,她执意安排像女演员一样认真做妆发,补妆点也索性安排在茶档。“其实曹老师皮肤状态可好了。”旁边的工作人员半开玩笑地说。而这时曹斐又微微抬起头,监督起我们的拍摄计划,“我也是导演哦,你们有没有好好想好该怎么拍我哦。”

各种元素混搭下的展览现场

我们随时感受着她对现场细节的掌控,与对待工作的严谨,展览开幕后她几乎天天来。

拍摄间隙,她还需要不断跟助手确认新到的邀约,各路媒体访谈拍摄,还有她拍摄过的素人、明星想来现场的她都尽量亲自导览。另外她还在张罗老家广东的乐队来展厅演出,甚至还策划让观众来美术馆睡一晚上。

曹斐接受一条专访

在中国乃至全球的当代艺术圈,年仅四十出头的曹斐,“是中国当代艺术中的一个例外”。

17岁时以玩的心态创作的第一个影像作品,意外获得国外参展机会,把她留在了当代艺术圈。她以影像为主要创作媒介,持续、深入、多角度地观察社会、介入社会,同时又用极具个人风格的方式来表达所见所思。

《纽约时报》曾这样总结,她对中国快速增长、高度工业化的经济发展带给日常人生活的影响,做出了超现实的刻画。

到现在,她已在世界各地办了一圈展,参加过威尼斯双年展,还是首位在法国蓬皮杜中心举办个展的中国艺术家。

在国内,她的曝光度还不多。影像艺术仍处于当代艺术的边边角角,观众缘还没有起来。而办一次影像艺术展,成本又耗费巨大。

而这次UCCA尤伦斯当代艺术中心的曹斐中期回顾展,得到她20年好友、田霏宇馆长的很大支持。作为联合策展人,田霏宇给了她最大的自由来设计搭建整个现场。

她第一次面对国内观众,全面回顾了自己的创作历程,从1995年自编自导的舞台剧,到去年疫情期间的新作、今年的AR新作,跨度长达20多年。

而这20年里,曹斐的镜头记录下中国社会变迁下的缩影。

2005年底,曾在广告公司兼职拍片的曹斐,接到西门子公司的一个委任。她第一次有机会扛着摄像机,进入到生产车间一线。

那是西门子旗下欧司朗灯泡厂的一个车间,流水线上的年轻员工有几百号人。她很直接告诉厂长,我十天八天无法完成这个拍摄,只能跟他们生活一阵才能知道自己要拍什么。

在女工宿舍,她看到一套孔雀舞的舞裙孤零零地挂在床头。那个16岁进厂的女工告诉她,自己曾经很想去学舞蹈,但因为家里还要供弟弟上学,自己就被迫早早出来打工。而只有这条裙子一直跟着她。

于是曹斐邀请她在自己的镜头里表演,在她工作的库房,她穿上这条裙子跳了一段舞。镜头记录下了她身着舞裙,与日常工装的两个模样,但同样的旋转动作,重叠到了一起。

这是曹斐代表作《谁的乌托邦》里的一个经典画面。

在拍摄的半年间,她每周从市区往返郊区工厂3次,用一种“工厂人类学”的方式调研,还发出500份问卷,询问工人的兴趣爱好,或者提出一些奇怪的问题:上班前你听的是什么歌?如果选择用一首歌代表流水线上的自己,你会选什么?

最后从中挑了30份,把工厂里爱文艺的人都集合在一起,跟他们面对面畅聊,还与他们一起出厂报,组织他们文艺表演。

于是便有了影片里车间变成舞台、剧场的一个个镜头,工人本色出演,极为自然。

与改革开放同年出生的曹斐,一直对工人处境有着深切的关注,一方面来自成长背景的影响,八九十年代,“珠三角”作为“世界工厂”,助力着中国制造业经济的腾飞。

同时广州又是当时中国的媒体重镇。曹斐朋友圈子里的摄影记者、财经记者对珠三角发展变化的报道,也深深影响着她。

她不满足于媒体视角,“我觉得必须我自己去看,去发现那些白纸黑字背后真实的、有血有肉的人,他们的生存处境到底怎样。”

于是有了2003年,她跟欧宁一起合作拍摄,参与了第50届威尼斯双年展的实验纪录片《三元里》,他们记录下广州三元里这个城中村在激烈的城市化更新中的转变。

《亚洲一号》

在拍完《谁的乌托邦》10多年后,一向敏锐的曹斐越来越强烈地感受到,“人工智能(AI)”正在成为中国制造业发展的主导方向。

人“消失”了的工厂,推动她在2018年创作《亚洲一号》。

她不愿意在影棚搭建一个工厂拍摄,在大量实地考察后,选了一个真实的对象——全亚洲最大的物流分拣仓库“亚洲一号”,在其中安排了一对男女和一个机器人。

仓库里的日历时间,被曹斐设定为3年后,也就是2021年。

曹斐说,在《谁的乌托邦》里你看到满满的都是工人的一双双眼睛,每一个凝视你的眼光,在向观众追问“乌托邦到底是谁的?”

但是在《亚洲一号》的现场,你看到的都是运转的机器和商品,人去了哪里?运转的货物又是谁在买单?——这些是她对当下新的追问,整部影片也蒙上一层感伤的底色。

车间内外,依然触动着今天的“打工人”。

曹斐与拍摄相处过的许多工人至今依然保持联系,“剥削、血汗工厂的印记之外,现实是充满复杂性的。”

曹斐很少在作品里给答案,而这些作品激发的蝴蝶效应,又远超想象。

最戏剧化的发展,莫过于那个跳孔雀舞的女工林爱玲,后来在珠海创业成功,如今她的教育事业团队已经有了600人的规模。

展厅中的“人民城寨”项目体验厅

北京奥运前夕,曹斐的很多朋友都北上了,她也“被裹挟着”搬家到了北京。还没来得及适应新生活,一个新世界向她打开了大门。

那是一个叫“第二人生”的互联网虚拟平台,有点像现在的“动物森友会”。

“中国翠西”

曹斐有一个自己的化身,叫中国翠西(China Tracy),是第一次登陆时随意起的,她每天8小时以这个化身身份在线上生活,全身心投入,探索全世界的城市景观,去纽约、威尼斯看风景,走进酒吧与不同的人聊天,体验各种小众文化。就像当年,她走进工厂认真了解工人的生活和梦想一样。

甚至结识了一个帅气的男子,与他发展了一场非常美好、但又不可能实现的感情,这些真诚浪漫的故事,在作品《我·镜》里铺开。

真实世界中的“人民城寨”办公室

曹斐把创作完全搬到了线上,2007年她第一次组建了团队,在东四环SOHO现代城租下一个狭小的办公室,摆起一排电脑,在“第二人生”的虚拟世界里开始建造翠西的“人民城寨”。

这个城市的形态有点像香港的九龙城寨,又像另一个时空里的“中国城”(Chinatown),有CBD、城中村,有烂尾楼,也有像遭遇过冰风暴一般的未来“鸟巢”。

每三个月,曹斐会邀请一位嘉宾做这个城市的市长,自己也在里面观察市民如何生活。

除了对现实城市的映射,她构想了一个更大胆的“城寨”,在这里面艺术、建筑、文化方方面面都可以联动。老友田霏宇所在的UCCA机构,就在里面认领了一个空中城堡作为虚拟美术馆。

从2007年开始,规划1年,建造1年,运营2年。直到2011年不再租用昂贵的服务器,“人民城寨”定格在了一个体验版的功能,不再有交互和生长。

“人民城寨”开营仪式2009年

站在2021年,线上虚拟生活的概念越来越普及,回看这些像素不高、播放不流畅、甚至稍显“古早”的画面,可能很难想象它在当年的超前性。乃至有次在迈阿密巴塞尔博览会,曹斐直接在现场预售人民城寨里的地产,几乎人人一头雾水。

曹斐坦言,当时自己也没有完全预计到线上生活会变得如此重要,但她“隐隐约约把握到了”,“那是对未来充满热情,并想象无数可能性的一个高光时刻。”

《La Town》

在虚拟世界里沉浸了四五年,当曹斐猛然意识到现实生活,她发现自己已经是两个小孩的母亲了。这段沉浸线上的时间,也间接化解了她从南往北的水土不服。

回到残酷现实中,她拿出的第一个作品就是聚焦城市空气污染的《霾》。还有《La Town》,她用1:87模型来呈现一个迷你的末日世界。

全家人在北京

在曹斐的世界,虚与实总是在不断交接,就像镜头调焦一样,放大、缩小,全景、中景。

看着曹斐成长的策展人侯瀚如,曾形容她搞创作就像“角色扮演”,“你在虚拟世界、在工厂、不同的环境里你一会这样,一会那样,好像一直在角色扮演。”

曹斐自己也很认同,甚至她觉得翠西并不是“我的化身”,“我已经成为了翠西。”

“可能这也是我创作的一个本能,当我接触任何一个题材对象时,成为他们或贴近他们,尝试跟他们同呼吸,尝试共情他们的处境。这样自然的情感就会流露,也会打动观看者。”

“因为我就是里面每一个角色的存在。”

而这颗角色扮演的种子,从少女时期就萌芽了。

展厅中陈列的曹斐家庭影像和档案

1995年广州美术学院的元旦晚会的舞台上,一个抢包劫匪二人组,动作夸张,脑洞大开,逗得全场哈哈大笑。

曹斐就是这个舞台剧《星星之火》的创作者。

童年的曹斐和两个姐姐

曹斐出生艺术世家,父母都做雕塑,上面还有两个姐姐。她从小学画,但很小就感觉到父母辈那些媒介太过时了,“老师说你以后要成为大画家啊,我觉得太荒谬了。”

当港台欧美的流行文化一下子涌进广东,曹斐最喜欢郭富城,在课本里编明星主题的连环画,就跟今天设计分镜头一样。

她常常觉得现实的读书生活“太正常了”,每天上午文化课下午画画,一天就这么过去了。闲不住的潮流青年曹斐,就组织同学们玩这玩那,还学街舞,这些玩闹她都用镜头拍下来。

拍摄设备从胶卷、数码相机,过渡到90年代初进入家用领域的新兴产物DV机。

广州博尔赫斯书店举办的《失调257》研讨会现场

转折点在1998年。

还在读大三的曹斐,用DV机自编自导了一部关于艺术院校疯狂生活的短片《失调257》,她兴奋地把录像带交到一向特别支持她的广美老师陈侗手里。

陈侗看完以后非常激动,在他的博尔赫斯书店举办了一个研讨会,又将录像带交给了侯翰如——一个广州出生的国际策展人。

曹斐记得,侯瀚如从巴黎给她打来电话,想邀请她带着这个作品参加一个西班牙的国际展览。

“我也不知道什么叫策展人、展览,但这些对当时的我来说也不重要。”那是曹斐第一次出国,一个人,大学三年级,就这样误闯了当代艺术圈。

“我经常说她是中国第一个年轻艺术家,因为她刚出道的时候就已经有一个艺术圈,她以这种小朋友的身份加入进来,然后一路成长。”田霏宇说。

在珠三角拍摄时期

毕业前后曹斐拍过一阵广告,主要为了维持自己的创作和生活开销,她也有过短暂的电影梦,但最后还是选择了在当代艺术领域进行影像创作。

理由也很简单,她喜欢这种说故事的方式,就一直留了下来。

而且相对于更成熟的电影工业,在艺术圈搞影像更自由,“不需要为那种电影背后的资本去头疼,3年10年才能熬出一部电影,我现在想拍我就去做。”

在美术馆看录像

“我们看一条视频,看bilibili也好,其实我们都早已经是影像的消费者。”田霏宇提醒我们,“但艺术家怎么用这个媒介去打造一个艺术的目标?是值得去了解的。”

同时“在美术馆看影像”这个方式,也需要被安利。

“一个展览通常展期3个月,每天10个小时在展厅循环播放影片。比起一部艺术电影上院线,排片期可能只有7天,也不是最佳放映时间。”曹斐跟我们计算起来,“这样看,在美术馆里,作品遇到观众的机会是更多的。”

现在,曹斐有了更多的身份,每一个身份她都全身心投入。

新展搭建40天,团队和工人喊她“曹工”,她和大家一起忙到开幕那天的凌晨。

她很喜欢唱歌,请大家卡啦OK吃饭的时候,大家就叫她“曹老板”。

在儿子女儿的家长群里,她是“曹妈妈”。

《不安之岛》2020年新作

疫情的时候她被困在新加坡,她就拍自己的女儿。这个波波头女孩就像童年曹斐的复刻版,在《不安之岛》自顾自做着天马行空的表演。

她也有不喜欢过度讨论的身份,比如“女性艺术家”的标签。

在成长过程中,她觉得自己并没有过多受到这个身份的压制,所以才有“舞台上奔放的我,流露着少女心出现在虚拟时空里的我。”

她也从不遮掩,对这个世界变化的好奇、伤感、希望、期待。哪怕是熟人常常惊呼,你怎么就能在朋友圈这样的半公众场合,这么真情流露。

“你可以说这种敏感,来自于女性天生的一种特质。但我觉得作为一个人,去真实地对待社会和生活,性别不是最重要的——真实的情感是最重要的。”

蔡徐坤与曹斐作品《人类几乎》中的自己

曹斐不排斥商业项目合作,只是特别坚持一以贯之执行自己的“艺术家意志”。

2017年,她与有着40多年历史的“宝马艺术车”项目年度合作,没有跟过往艺术家一样去“画”一辆车,而是去了沈阳旧工业区,做了一个增强现实(AR)作品。

2019年,她与Prada基金会合作,导了一部2分半的科幻短片《人类几乎》,出演者是蔡徐坤。而她也悄悄在里面过了一把演员瘾。

在展场,曹斐不仅带着蔡徐坤看展,还会主动去关心那些奔着偶像来打卡的小朋友,很高兴地跟我们分享起她发现有些孩子还搞了读书小组,专门去研究短片里有些深奥的“人类纪”背景。

早期红霞影剧院内部

五年前,曹斐把工作室搬进了一座废弃的影剧院,她的影画世界涉及到的时空上的维度,也随之越来越丰富。

这一次,她开始站在一个现代人的立场,想象历史。

她找遍这家职工电影院的前世今生:它曾背靠一家北京有线电厂,代号738,与798靠得很近,中国第一台电子计算机就在这里诞生。这里还曾记载下一段中苏科技合作的往事。

延续了大量调研后再创作的工作模式,这次在展厅里,与红霞影剧院项目相关的多媒体作品,都一次性全部展出,塞进展馆一角复刻的影剧院局部。

里面有从民间搜集到的电影票、放映机、文献资料,还有一个纪录片,叙述少有人挖掘过的这段厚重的中国电子工业与计算机历史。

观众可以戴上VR眼罩,穿越到影剧院的过去,与苏联专家一起看一场老电影。

《新星》放映厅

《新星》放映厅在一个沙滩边的放映厅,是一部90分钟的复古科幻影片《新星》,讲述了一位科学家在发展时光机的过程中,将儿子的肉身变成数字,当项目失败,儿子永远留在计算机内部的故事。

拍摄场景很多取自她的工作室,也就是那个废弃的影剧院空间。

她说想借科幻的壳探讨这个时代下进步跟牺牲的关系,个人情感跟宏大叙述的关系。这也是她第一次重组一个全新的拍摄团队,请了很多演员朋友,大家都亲切喊她“曹导”。

从影剧院出来,曹斐特意提醒我们回头,指着前台的背景墙对我们说:“这里本身没有匾牌,这是我编的。”

我们这时候恍然,这么多年她用影像记录故事,就正如这八个字所表达的一样:星河灿烂,人间影画。

这也是她的宣言。

部分图片由曹斐工作室、UCCA尤伦斯当代艺术中心提供