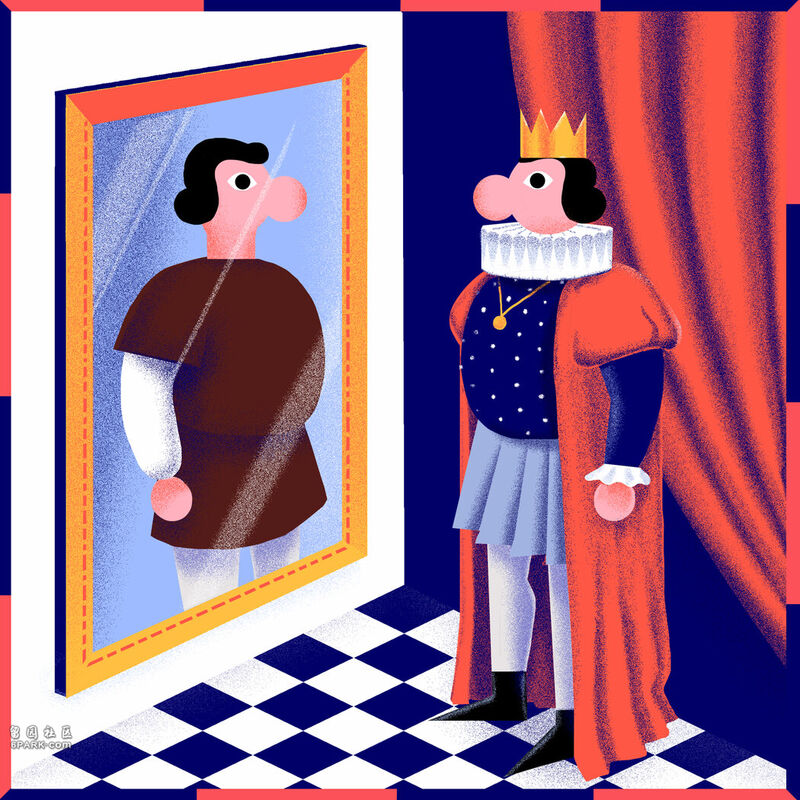

MATIJA MEDVED

美国最有权势的人有个问题。他们不能承认自己有权势。

以安德鲁·科莫(Andrew Cuomo)为例。在最近一次电话记者会上,处境艰难的科莫坚称,他“不是政治俱乐部的成员”。这个宣称让人大惑不解,因为库莫已在纽约州州长的位置上担任了三个任期,他的父亲也在这个位置上担任过三个任期。库莫还担任过纽约州总检察长和住房与城市发展部部长。

还有美国国家情报总监埃夫丽尔·海恩斯(Avril Haines)。她在任命公布后宣称,“我从不畏避向权力讲真话。”这个描述自己迅速成功事业的方式颇为奇特。在被任命为一个有600多亿美元预算的内阁级部门负责人之前,她的人生轨迹包括上过门槛很高的大学,担任过赫赫有名的司法助理,还在外交政策和情报部门担任过重要职位。

这种虚假宣传并不仅仅限于民主党人。例如,密苏里州参议员乔希·霍利(Josh Hawley)就一直给自己披上反对高高在上的“政治阶级”的民粹主义斗士外衣。他从不强调他父亲的银行家职业、自己曾就读斯坦福大学和耶鲁大学法学院,或曾为包括首席大法官约翰·罗伯茨(John Roberts)在内的赫赫有名的法官担任助理的工作。霍利的立场有什么可取之处有待商榷。但他属于他所抨击的精英阶层毫无疑问。

不仅仅是政客。工商界人物也喜欢把自己标榜为停滞行业的“破坏者”。但这个概念的起源一点也不反权威。一名哈佛教授让这个概念时髦起来,加上咨询顾问们(这些人已经不折不扣地构成了一个行业)的推销,“破坏者”一词已被世界上一些最富有和拥有高级学位的人欣然接受。

这种例子还能找到很多,但上面提到的已足以表明,内部人假装局外人的问题在所有党派、性别和领域都存在。问题是为什么。

部分原因是战略性的。之所以爱摆出一副局外人的样子,是因为这让有权势的人可以与自己的决定带来的后果拉开距离。当事情一帆风顺时,他们很乐意把功劳归于自己。当事情变糟时,可以轻而易举地责备一个无能且碍事儿的权势集团阻挠他们的良好意图或有远见的计划。

另一个原因是代际因素。海伦·安德鲁斯(Helen Andrews)提出理由说,婴儿潮一代从未对他们在20世纪80年代达到的经济、文化和政治主导地位感到自在。“反叛者成了当权者,”她写道,“只是他们在行使权力时想继续把自己刻意打扮成革命者。”在《大寒》(The Big Chill)这样一些电影中,婴儿潮一代的反文化青年时期与他们成年后承担的责任之间的矛盾,得到了难忘的刻画。

这两个因素都有助于解释阿尔·戈尔(Al Gore)。在2000年与乔治·W·布什(George W. Bush)竞选总统时,他称自己代表“人民对抗强权”。与一名耶鲁大学毕业生、前总统的儿子和参议员的孙子相比,或许身为哈佛大学毕业生、现任副总统、参议员儿子的戈尔也算是个普通人。但是,被婴儿潮一代恨之入骨的理查德·尼克松(Richard Nixon),也曾像任何一个嬉皮士那样强烈地抨击现状。拒绝承担责任不仅是婴儿潮一代的怪异性格。这个问题存在于美国文化的深处。

想想1939年由弗兰克·卡普拉(Frank Capra)执导的著名电影《史密斯先生到华盛顿》(Mr. Smith Goes to Washington)吧。影片情节描述的是一个老实人冒着巨大的个人风险,揭露政府官员和市政部门腐败的故事。杰夫·史密斯(Jeff Smith)坚信,真正的力量存在于其他地方,而不是法律权威,这让他在电影中俱乐部般的参议院眼里是贱民。但在如今的有线电视新闻中,他肯定会很自在。

这部电影很成功,因为它把更古老的神话戏剧化了。史密斯被比作诚实的亚伯,一个通过宣布人人平等这个不证自明的真理,推翻了蓄奴权力的出身低微的披荆斩棘者。然而,实际情况是,亚伯拉罕·林肯(Abraham Lincoln)是一名从事铁路业务的律师,他积极参与党派活动,在从幕后促成事情和官僚监督方面表现出了非凡的能力。他是一名成功的总统,因为他是政治俱乐部的一员——或者至少知道如何加入这个俱乐部。

从某些方面来看,美国人理想主义反叛者的身份认同是一种优势。我们有充分的理由对职业政治家和根深蒂固的精英阶层持怀疑态度。即使局外人不知道所有的答案,他们还是能把注意力引到未被意识到的问题上去。

但当这种怀疑主义使一种非常规的影响和好的意图与治理的实际要求对立时,就变得危险了。政治的决定性任务不是向当权者讲真话,而是使用权力来实现共同的目标。

社会学家马克斯·韦伯(Max Weber)在其1919年的演讲《政治作为一种志业》(Politics as a Vocation)中指出,对道德原则的承诺,必须与旨在通过谈判、妥协和制度技能产生结果的“责任伦理”相结合。我们对局外人的崇拜让这种结合变得不可能。

根深蒂固的文化倾向很难改变。但有些策略也许能帮助我们调和破坏的表演与责任的要求。

首先,我们不应该继续把消费者的偏好与权势混淆起来。流行文化靠笔直的亚麻服装和听似英国口音等过时的陈腐套路来表示特权。这种过时的做法鼓励公众人物用艺术的虚伪表现来彰显自己的局外人地位。在左派中,这通常意味着那种海恩斯特意摆出的略微波西米亚的风格,她经营过一家主持阅读色情文学活动的书店。在右派中,这往往涉及夸张的男子气概和借用工人阶级的象征。

但这一切都与权势无关。我们应该根据公众人物的论点论据和他们产生的结果来判断他们,而不是看他们是否吃鱼子酱、羽衣甘蓝或capocollo(一种传统的意大利和科西嘉的干燥腌制猪肉——译注)。

再就是,我们需要向那些体现了韦伯“责任伦理”的历史人物学习。对所谓伟人历史理论的挑战,将人们的注意力从那些做出决定的人身上,转移到那些经历了这些决定后果的人身上。问题是,仅仅“自下而上”地阅读历史,剥夺了我们在愿景和责任、意图和结果等两难困境中寻找方向的榜样。我们崇敬和研究重要的历史人物,因为他们是做出了极为艰难决定的有缺陷的人。取消他们的故事和纪念碑会让我们无法了解他们为什么成功和失败。

最后,我们需要接受这个事实:美国有一个事实上的统治阶级。自第二次世界大战以来,这个阶级一直向那些拥有英才资格的人开放。但这不应掩盖一个事实,那就是它仍受出生偶然性的严重影响。虽然他们的祖先没有进《社会名人录》(Social Register),但科莫、海恩斯和霍利出生的家庭都拥有推动他们事业发展的优势。承认一些人地位高的事实,也许有助于鼓励他们责任重的理念。

但仅靠规劝所能达到的效果是有限的。最终,变化必须来自有权势者本身。哪怕只有一次,我很想听到某位市长、州长或总统说:“是的,我是负责人——我一辈子都在努力获得这个位置。我希望你们根据我如何使用这个职位来评价我,而不是我是谁。”