19世纪的蒸汽机、20世纪初期的电力、20世纪末的信息技术都为工业生产带来了翻天覆地的变化。

当下,由大数据驱动的人工智能技术正在推动新一轮技术变革,现有的劳动力结构将发生巨大的转变:新的工种产生,旧的工作消亡,传统的劳动关系发生变化。国家、社会、企业将如何面对这种剧烈的变迁?

“机器将取代人类”,诸如此类的预言已经引起了媒体及大众的关注。但事实真的如此吗?

麻省理工学院经济学教授,美国国民经济研究局劳动力研究项目主管David H. Autor指出,这种消极的预言过于简单了。经过严密的论证后,他发现在很多情况下,机器和人类劳动力的关系是既取而代之,又相辅相成。只关注它造成的损失会忽视自动化影响劳动力需求的核心经济机制。

本文来自微信公众号:腾云(ID:tenyun700),本文英文发表于Journal of Economic Perspective;中文版首发于《比较》第85辑(经《比较》授权发布),作者:戴维·奥托(麻省理工学院经济学教授、美国国民经济研究局劳动力研究项目主管),头图来自:《摩登时代》剧照

过去两个世纪里总会定期听到这样的警告:自动化科技将消灭大量中产阶级的工作。

早期最有名的例子是19世纪初的勒德运动(Luddite movement),即一群英国纺织业工人为了抗议生产自动化,四处找机会捣毁纺织机;另外一个没这么出名但是离我们比较近的例子是对“自动化型失业”的担忧,1961年2月24日《时代周刊》中的一篇文章就以此为题:

因为机器效率更高而减少的工作数量只是问题的一部分。让众多就业专家更忧心的是自动化可能会阻止经济创造出足够多的新工作机会……整个产业的趋势是小规模工厂完成大规模产量……服务业和办公室工作的岗位增加抵消了工厂减少的工作岗位。但自动化也开始不断逼近办公室工作并淘汰他们……

过去,新产业雇用的员工远远超过他们造成的失业,但现在的很多新产业并非如此……目前,新产业为非熟练工人或半熟练工人提供的就业机会相对较少,而自动化吞噬的正是这两类人的工作。

在20世纪50年代和60年代初,人们对自动化和由此造成的失业极为担忧,因此1964年,林顿·约翰逊总统成立了“全国科技、自动化和经济进步蓝带委员会”,以应对当时的生产率问题——具体来说,就是生产率上升过快,可能超过了对劳动力的需求。

委员会最终得出的结论是,自动化并没有威胁就业:

因此,技术变革(及其他形式的经济变革)是决定哪些具体地区、哪些产业和哪类人员受到失业冲击的重要因素。不过迄今为止,在受影响人群的规模、失业时间长短以及新进入劳动力市场的人找工作的难度等问题上,产品和服务的总体需求水平是最重要的决定因素。现在的基本事实是,技术消灭的是工作岗位,而不是工作(Browen,1966,第9页)。

不过,委员会认为技术颠覆的现实情况相当严重,因此提出以下建议——正如有报纸(《先驱邮报》,1966年)对此的报道:

确保各家各户获得最低收入,政府成为雇佣长期失业人员的最后‘接盘人’,社区大学或职业学校提供两年免费教育;充分落实联邦就业服务,各联邦储备银行独立于联储总部来支持经济发展。

最近,这种担忧卷土重来。麻省理工学院的两位学者埃里克·布林约尔松(Erik Brynjolfsson)和安德鲁·麦卡菲(Andrew McAfee)在他们广为讨论的著作《第二次机器革命》(The Second Machine Age,2014)里就自动化可能对就业产生的影响描述了一副令人不安的画面:

鉴于计算机越来越强大,公司对某类工人的需求减少,所以迅猛且不断加速的数字化很可能会颠覆经济,而不仅仅是破坏环境。技术进步全速前进,把一些人——甚至可能是很多人——甩在了后面。

我们将在后文展示,拥有特殊技能或接受了适宜教育的劳动者进入了前所未有的好时代,因为他们可以利用科技来创造和体现价值。然而,对于那些技能和能力只是“平平”的劳动者而言,没有哪个时代比现在更糟糕,因为计算机、机器人和其他数字科技正在以令人瞠目的速度获取同样的技能和能力。

毫无疑问,在过去两百年里,自动化和技术进步并没有使人类劳动者彻底出局:20世纪女性迈出家门加入劳动力大军后,就业在人口中的占比不降反升,而且尽管失业率存在周期性波动,但并没有表现出显著的长期增长。

不过,对自动化和就业忧心忡忡的人马上指出,过去自动化和就业之间的相互作用无法平息人们关于这些因素在未来如何相互作用的争论:特别是计算能力、人工智能和机器人学的显著改善,使劳动力以前所未有的速度被取代的可能性增大。没有任何基本经济定律确保成年人有健全的头脑和良好的性格就能谋生。

无论未来怎样,显然当下人们对自动化的焦虑情绪死灰复燃(Akst,2013)。

本文首先阐述过去数十年和数个世纪里,自动化未能将大部分工作赶尽杀绝的原因。自动化确实能够取代劳动力,这往往是它的目标。不过,它也是劳动力的补充,提高了产出从而增加了对劳动力的需求,并且与劳动力供给的调整相互作用。

事实上,本文的主要观察结果是,记者——甚至还有专业评论员——往往夸大了机器取代人类劳动力的程度,并且忽略了自动化和劳动力在提高生产率、收入和劳动力需求方面的强大互补性。

技术变革确实改变了现有的工作类型及其薪酬水平。

过去几十年里一个显而易见的变化就是劳动力市场“极化”,收入和技能分布顶端及底部的薪酬增长情况不成比例,中间部分的情况则与之相反。我将就这个现象提出一些证据。不过我也认为,在可预期的未来,这种极化现象不可能持续太久。

本文最后一节认真思考了人工智能和机器人学最近和未来的发展会如何影响我们对未来职业变迁和就业增长轨迹的见解。

我认为,机器和人类的比较优势相互影响,使计算机得以在常规任务和可编码任务中取代工人,从而放大了工人在问题解决能力、适应性和创造力方面的比较优势。自动化在迅速向前推进,不过机器要在那些需要灵活性、判断力和常识的工作上取代工人仍面临着巨大挑战。

在很多情况下,机器和人类劳动力的关系是既取而代之,又相辅相成。只关注它造成的损失会忽视自动化影响劳动力需求的核心经济机制,即只有工人才能完成的任务会更有价值。

自动化与就业之间如何互动

1900年,41%的美国人受雇于农业。到了2000年,该比重下降到2%(Autor,2014),这主要是因为农业采用了包括自动化机械在内的多种技术。批量生产的汽车大幅降低了对众多与马有关的职业的需求,如铁匠和养马者。随后兴起的运土设备和电动工具取代了建筑业中的人工劳动。

近年来,计算机处理一个公司的工资单、按字母顺序排列名单或对每个人口普查计数区域的年龄分布制表时,它正在取代上一个时代由人力来完成的任务。总的来说,工作采用的许多技术——或许是绝大多数技术——其设计初衷就是为了节约劳动力。

无论这些技术是拖拉机、流水线还是电子数据表格,它的首要目标都是用机械的力量来取代人类的肌肉,用机械的一致性来取代人类的手工制造,用数字化计算取代缓慢且易于出错的“大脑神经系统”。

显然这些技术成功地实现了节约劳动力的目标,而且我们在不断发明出更多节约劳动力的技术,那么技术变革尚未使绝大多数劳动者失业不应该让我们感到意外吗?虽然事实证明自动化已经降低了每单位产出所需的劳动力,那么为什么自动化不一定会降低就业总量呢?

这些问题强调了一个被忽略的基本经济事实:在那些无法被自动化取代的工作上,自动化往往发挥了补充作用。

绝大多数工作流程都依赖于多方面的投入,如:劳动力和资本、大脑和肌肉、创造力和机械重复、技术水平和直觉判断、努力和灵感、遵守规则和灵活变通。通常,每种投入的作用都不可或缺,即某种投入的改善并不会降低其他因素的必要性。如果是这样的话,那么一组任务中的生产率得到提升,其他任务的价值必然也会上升。

克雷默(Kremer,1993)研究的“O型环生产函数”对这个观点给出了说明。在O型环模型中,生产链中任何一个环节的失误都会导致整个生产流程功亏一篑。相应的,任何一个既定环节的可靠性得到改善,都会提升其他所有环节的价值。

从直觉来判断,如果生产链中n-1个环节可能出错,就大体可以推断出“第n个环节多少有些不可靠”。如果另外一个n-1环节变得可靠,那么提高第n个环节的可靠性就会变得更有价值。同样,自动化或计算机化使工作流程中的某些步骤更加可靠、成本更低或速度更快时,生产链中人工完成的环节就会变得更有价值。

信息技术和银行业就业之间意外的互补性可以视为当代的一个范例,特别是贝森(Bessen,2015)叙述的自动柜员机(以下简称ATM)和银行柜员的经历。

20世纪70年代,美国引进了ATM。在1995—2010年间,美国经济采用的ATM数量翻了两番,从10万台增长到40万台。可能有人想当然地假设在此期间,这些机器会把所有银行柜员扫地出门。然而,在1980年至2010年这30年间,美国银行的柜员岗位从50万小幅上涨至55万(尽管从同期劳动力规模的增长情况来看,这些数据表明银行柜员在美国总体就业中的比重有所下降)。

ATM的数量不断增长,那么这些银行柜员在做什么呢?贝森观察到有两股力量在产生作用,且其方向背道而驰。

首先,ATM降低了银行分支行的运营成本,从而间接提高了对柜员的需求:在1988—2004年间,每个分支行的柜员人数降低了1/3以上,但城市的分行数量增加了40%以上(对银行放宽管制的浪潮也刺激了银行开设更多分支行)。

其次,随着银行处理现金的常规任务不断减少,信息技术使更广泛的银行工作人员得以参与“关系型银行业务”。银行日益认识到柜员在信息技术的协助下作为销售人员的价值,而不是首先作为柜员的价值。银行柜员将与客户建立关系,并为他们介绍信用卡、贷款和投资产品等额外的银行服务。

这个例子不应该被视为典范;技术变革并不一定会提高就业或促成帕累托改进。以下三个主要因素会削弱或增强其影响。

首先,如果工人完成的任务与自动化相辅相成,而不是被大量(或完全)取代,那么他们直接受益于自动化的可能性更大。

如果建筑工人是使用铁铲的好手,但不会开挖掘机,那么随着自动化技术不断发展,他的薪酬往往会下降。同样,会算账但不会从事“关系型银行业务”的银行柜员不太可能在现代银行中如鱼得水。

其次,劳动力供给的弹性可以削弱薪酬涨幅。

如果其他经济领域可以提供大量建筑工人或者关系型银行柜员完成的互补性任务,就会涌现出一大波新劳动力,抑制自动化和人类劳动力互补性所产生的薪酬上涨。尽管这些供给效应可能不会完全抵消生产率驱动的薪酬上涨,但人们可以看到一些极端案例:谢长泰和莫雷(Hsieh and Moretti,2003)论述了房价上涨促使不少人进入房地产经纪业,结果这个行业原本可以提高的平均薪酬被彻底抵消。

第三,需求的产出弹性和收入弹性结合在一起时,既可能抑制自动化带来的益处,也可能提高它。

从农产品的长远发展来看,伴随生产率大幅提升的是家庭的食物支出在收入中的占比下降。而在其他情况下,如医疗保健领域,技术改进使健康支出在收入中的占比达到了前所未有的高度。即使特定领域最终需求的弹性低于1——意味着这个领域随着生产率的上升而萎缩,这也不表示需求总量会随着技术进步而下降;显然多出来的收入可以用到别处。

当20世纪20年代客车取代乘马出行的方式以及与之相关的众多支持性职业时,路边的汽车旅馆和快餐业迅速崛起以服务“车轮上的公众”(Jackson,1993)。收入上涨还会刺激人们对那些与技术前沿无关的活动的需求。现有技术既不会有效补充餐厅供餐、清洁服务、理发和健身等工作,也不会取代它们。

用鲍莫尔(Baumol,1967)的话来说,这些行业“技术很落后”。不过对这些产品的需求具有显著的收入弹性,因此技术领先领域的生产率提高仍然会大幅提升这些“技术落后”领域的就业。这个结果最终需要技术领先领域和技术落后领域的替代弹性低于或等于1(Autor and Dorn, 2013)。

从相当长的时间跨度来看,生产率提升尚未导致对产品和服务的需求减少。与此相反,家庭消费在很大程度上与家庭收入并驾齐驱。我们知道这一点,是因为尽管物质生活的水平显著上升,但参与有偿工作的人口比重(至少)在过去一个世纪里普遍上升。

2015年,普通美国工人每年工作17周就可以大致达到1915年普通工人的年均收入水平。绝大多数民众不会考虑工作时长和理想收入之间的取舍关系,然而,这表明消费需求随着生产率的提升而水涨船高。当然,高收入国家的人民每年工作时长较少,比起一个世纪前假期更多,退休更早(相对于去世时间而言),这意味着他们选择将部分新增收入用于更多闲暇。

在很多方面,这显然是个好消息,但这是否也意味着消费需求在接近饱和?我并不这么认为。在高收入国家,消费和闲暇看起来相辅相成;民众将绝大多数闲暇时间用于消费,如购物、旅游、用餐和不那么令人愉快的医疗保健。

马克思主义者担心自动化会消除对劳动力的需求,从而使工人们陷入悲惨的境地。这种担忧会如何?

在简单的经济模型中,这种结果并不会变成现实,因为拥有资本的经济主体也可能是工人;不过另外一种可能性是,收益将集中到经济主体中一个相当小的子集中。萨克斯等人(Sachs and Kotlikoff,2012;Sachs、Benzell and La Garda,2015)探讨了多代经济环境。在这样的环境里,机器人生产率的爆发式增长会以牺牲子孙后代为代价,使拥有资本的当代人暴富。

由于生产率飙升的果实被老一辈人占有了,后辈面对着劳动力需求减少的情况,而且在某些情况下,他们还会遭遇信贷约束,人力资本投资受到抑制,所以子孙后代会蒙受损失。在这些模型中,根本性威胁并不是技术本身,而是治理失当。

正如这些文章强调的,适宜的资本税将使技术进步广泛提升福利。因此,迅速自动化可能会提出分配方面的挑战,并引发广泛的政策反应。我会在后文谈到这个问题。

美国劳动力市场的两极分化

即使自动化没有导致工作岗位数量下降,它也可能对可得工作岗位的质量造成深刻影响。

在“二战”结束后至70年代末的30年间,美国经历了迅猛的自动化和技术变革,譬如,《时代周刊》受此启发于1961年撰写了专题文章,林顿·约翰逊总统也因此成立了前面提到的全国委员会。

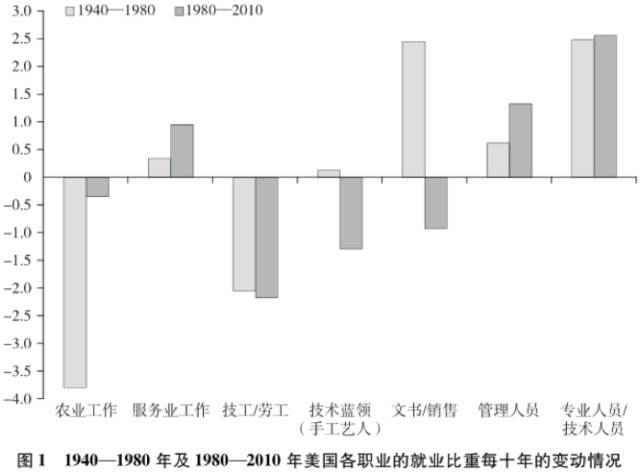

尽管很难准确地描绘出长期职业变迁的全景图,但卡茨和马戈(Katz and Margo,2014)描绘了1940—1980年及1980—2010年间,七大职业类别每十年的就业平均变化,从而对职业变迁提供了一个高水平的概览。这些职业类别按照收入从低至高依次排列。

在“二战”结束后的头40年里,职业变迁的路径明显从体力劳动、危险、卑微的工作向技术蓝领和白领工作转移。

农业的就业情况每十年减少近4个百分点。技术要求最高的职业类别,即专业领域、技术和管理方面的就业每十年增长3个百分点(专业工作和技术工作的就业增加了2.5个百分点,管理方面的就业增加了0.5个百分点)。

在农业工作(处于技术底层)和专业性、技术性及管理工作(处于技术顶层的三个职业类别)之间庞大的就业人群中,服务和技术蓝领的就业很稳定,文书/销售的就业人数上升,技工/劳工的就业人数直线下降。

因此,在农业生产率大幅攀升的冲击下,需要体力劳动、具有重复性和危险性、认知方面非常单调的工作数量在减少。消费者的生活日渐富足,强烈刺激了人们对制成品和休闲的需求。

技术密集型企业和医疗保健服务的发展以及教育水平的提高创造出对专业工作及支持性文书、行政和销售工作的需求。尽管自动化明显降低了对大量工作的需求,但很容易理解为什么在这一时期,总体就业前景看起来相当喜人。

不过20世纪70年代末以后,就业市场上的顺风逐渐偃旗息鼓,并且在某些情况下出现了逆转。

尽管专业性工作、技术工作和管理工作等处于技能阶梯顶层的工作,在1980—2010年间的发展比1940—1980年间更为迅猛,但在这些职业类别以外,积极的职业转变基本已经停止。技术蓝领工作迅速萎缩。文书和销售这类信息时代脆弱的“生产性工作”发展形势急速逆转。

尽管需要体力的操作性工作和劳力类工作继续萎缩,但薪酬微薄的个人服务业开始吸收越来越多未接受大学教育的劳动力。此时,大量工作从农业转向其他领域的进程已经结束。

诸多力量将1940—1980年以及1980—2010年这两个时代的劳动力市场区分开来。其中部分力量包括:持大学学历的劳动力和非大学学历的劳动力相对供给发生变化;贸易渗透加深,离岸和全球化生产链兴起,工会的渗透减弱,最低工资发生变化,税收政策出现一定调整。

当然,这些因素中有不少相互结合、相互影响,所以要将劳动力市场的变化归结为单一原因绝不是明智之举。然而,我在本文中关注的重点是技术变革,特别是信息技术,对就业和职业(随后还有薪酬)的影响。

为了说明信息技术已经(及可能)发挥的作用,有必要从首要原则入手探讨这个问题:计算机做了什么?广泛采用计算机如何改变了劳动者的工作?

从本质上来说,计算机严格执行了程序设计员编写的流程。计算机完成任务的典型模式是:程序员必须先充分了解完成这个任务所需要的步骤,然后必须写出一个使机器精准模仿每个步骤的程序。(下文探讨的机器学习描述了一个很有意思的例外情况。)

计算机处理一家公司的工资单,对名单按字母排序,或对每个人口普查计数区域的年龄分布制表时,它是在“模仿”上一个时代人类从事这些任务时所使用的流程。两者的工作流程几乎完全相同。自计算机时代降临以来,计算机模仿完成工作任务的根本原则没有发生过改变,但其成本变化显著。

威廉·诺德豪斯(William Nordhaus)于2007年撰写了一篇相当有独创性的文章,他在文中估算了一整套标准化计算的成本。估算结果表明自手工计算时代开始,计算成本已经下降了至少1.7万亿倍,其中成本降幅最大的时期集中于1980年以后。因此,公司受到强大的经济激励,用越来越便宜的计算能力来代替相对昂贵的人力。由此产生了什么效应呢?

当然,由此产生的首要效应是替代。

随着计算能力的价格下滑,计算机及其表亲机器人在越来越多地取代人类劳动力,从事明确且可编码的任务。我和合著者(Autor、Levy and Murnane,2003)将此类活动称为“常规任务”,并不是因为它们平凡单调,而是因为完全可以对它们编码并进而实现自动化(了解更多范例,请参见Levy and Murnane,2004)。

常规任务体现了很多需要中等认知能力和手工技能的活动:譬如,简单的记账工作所需的数学计算能力;检索、分类和储存结构化信息的典型文书工作;像重复性生产任务那样,在一成不变的环境里精确地进行重复性操作。

由于这些职业的核心工作往往严格遵循精确且易于理解的流程,所以越来越多此类工作经计算机软件编码后用机器来操作。这股力量已经导致文书和行政支持类工作大幅减少,生产和操作性工作也出现一定减少。

不过机器取代人力的范围受到一定限制,因为有许多任务是人们心领神会且不费吹灰之力就能完成,但无论计算机编程员还是其他任何人都无法清楚地阐明其“规则”或流程。我想借用“波拉尼悖论”(Polanyi’s paradox)来描述这种约束,“波拉尼悖论”是以波拉尼这位经济学家、哲学家和化学家命名的。

他于1966年观察到:“我们所知道的远多于我们所能言传的”(Polanyi,1966;Autor,2015)。我们在沙拉碗的碗边磕破鸡蛋,匆匆一瞥就能辨别出鸟的种类,写出一段有信服力的文字,或用一个假设来解释难以理解的现象时,我们执行这些任务的过程只能意会而不能言传。

波拉尼的观察结果表明,事实证明,最难实现自动化的任务是那些需要灵活性、判断力和常识的工作,这些技能恰恰是我们只能意会而不能言传的。

波拉尼悖论还表明了为什么高级推理能实现计算机化,而某些感觉运动技能则不然。高级推理使用一系列专门开发的形式逻辑工具来解决形式问题,如计数、数学、逻辑推理和编码定量关系。与此相反,感觉运动技能、肢体灵活性、常识、判断力、直觉、创造力和口头语言是人类不断进化而来的技能,而不是培养出来的。

要将这些技能形式化,就需要反向设计一整套我们通常只用意会就可以完成的活动。霍夫曼等人(Hoffman and Furcht,2014)更宽泛地探讨了波拉尼悖论对科技创新提出的挑战。

如果计算机基本上只能取代常规任务,那么我们如何描绘那些计算机无法取代人力的非常规任务的特点?

我们(Autor、Levy and Murnane, 2003)划分出两大类被证实极难计算机化的任务。

一类涉及需要问题解决能力、直觉、创造力和说服力的任务。

我们通常将这些任务称为“抽象”任务,它们体现了专业性工作、技术工作和管理工作的特点。从事这些工作的人具备较高的学历和分析能力,而且这些工作鼓励归纳推理、沟通能力和专业能力。

第二大类涉及需要情景适应能力、视觉和语言识别及人际关系的工作,我们将它们称为“手工”任务。

手工任务体现了备餐、服务性工作、清洁工作、地面清洗和维护、家庭护理员提供的现场医疗援助,以及众多保安和保护性工作的特点。从事这些工作的人往往擅长某种体力技能,并且在某种情况下,能够进行流畅的语言沟通。尽管从美国劳动力市场的标准来看,这些活动的技能水平并不是很高,但它们仍然给自动化提出了非常严峻的挑战。

同样值得注意的是,这类由手工任务组成的工作(如理发、备餐和清扫房间)的很多产出必须在现场提供和完成或由本人完成(至少现在是这样),因此这些任务无法外包。可以从事这些任务的劳动力潜在供应量相当大。

由于抽象任务或手工任务比较密集的工作往往处于职业技能分布的两端:一端是专业性工作、管理工作和技术工作;另一端是服务性工作和劳工性工作。

这个推理意味着对“常规”任务计算机化可能会导致需要较高学历的高薪工作以及对学历要求不高的低薪工作同时增长,结果牺牲了需要中等教育水平且收入中等的工作岗位,有学者(Goos and Manning,2003)将这种现象称为“工作极化”(job polarization)。

美国和其他国家有大量证据确认在产业、区域和国家劳动力市场层面已经出现就业极化。

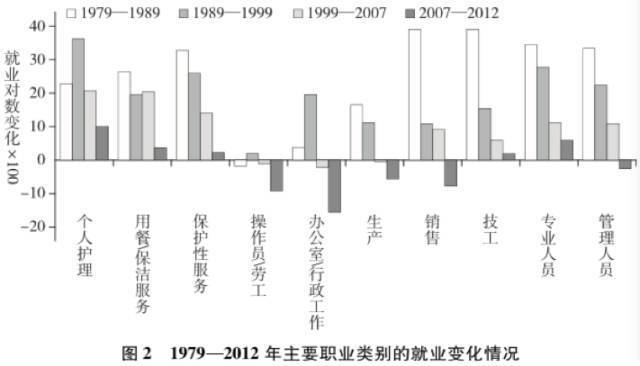

图2描绘了1979—2012年间涵盖美国所有非农就业的十大主要职业类别每十年就业情况的百分比变化,以阐述美国的工作极化模式。(更准确地说,这张图描绘了就业对数变化乘以100的情况,其结果接近于小幅变化的百分点。在这个时期,农业类职业在就业中的比重不超过2.2%,因此省略农业类职业对结果的影响可以忽略不计)。

这十类职业可划分为三组。本图的右侧是管理、专业和技术工作,它们都需要较高教育水平,而且薪酬很高。这三类职业左侧的四列展示了需要中等技术水平的职业的就业增长情况,包括销售,办公室和行政支持,生产、手工艺和维修,以及操作人员、制造者和劳工。

图2最左侧的三列描绘了服务性职业的就业趋势。人口普查局将“服务性职业”定义为帮助、护理或协助他人的工作。这个行业的绝大多数工人没有接受过中学以后的教育。在绝大多数情况下,服务业的平均时薪低于其他七个职业类别。

正如图2展示的那样,需要高学历和不需要太高学历的职业就业迅速增长,大幅压低了“中等技术”工作在就业中的比重。

1979年,需要中等技术水平的四类职业(销售、办公室和行政人员、生产类工人、操作人员)在就业中的比重占到60%。2007年,这个比重减少至49%,2012年进一步下降到46%。1959—1979年,服务性职业在就业中的比重基本没有变化,因此它们在1980年后的快速增长标示着就业趋势在急剧逆转(Autor and Dorn,2013)。

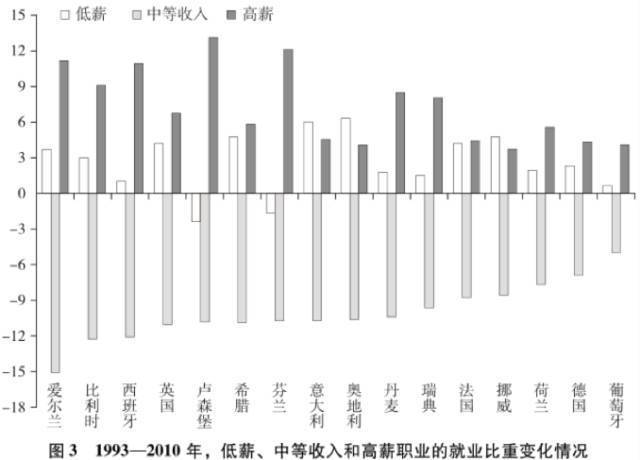

各职业的就业情况出现两极分化并不是美国特有的现象。图3描绘了1993—2010年间,低薪、中等收入和高薪这三大类职业的就业比重变化情况,覆盖了16个欧盟经济体的所有非农就业。

在这17年间,所有国家的中等收入职业在就业中的比重都出现下降,而高收入和低收入职业在就业中的比重上升了。尽管美国和欧盟的数据不具备完全可比性,但从就业极化的程度来看,美国大致落在这一组国家的中间位置。

众多发达国家的职业变化具有可比性,使我们有可能找到使其劳动力市场发展相通的共同力量。与此同时,各国之间的显著差异也充分表明,没有单一因素或共通的原因能解释美国及欧盟在职业变化经历上的多样性。

就业极化会导致薪酬极化吗?

图2和图3描绘的职业就业增长呈杠铃型,人们或许会据此推断职业极化也会催化薪酬极化,换句话说,需要高学历和抽象任务密集型工作,以及不需要太高教育水平和手工密集型工作相对薪酬都在上涨。然而,这个推理并没有考虑前面讨论的三种抑制薪酬上涨的力量所发挥的作用,即互补性、需求弹性和劳动力供给。

让我们首先考虑计算机化对抽象任务密集型职业薪酬的影响,如管理性、专业性和技术性工作。这些职业都有赖于不断发展的海量专业知识,如医学知识、法律判例、销售数据、金融分析、编程语言和经济统计资料。

信息技术和计算机应该为从事抽象任务密集型工作的劳动者发挥强大的辅助作用。计算机化大量降低了成本,扩大了从业人员获得信息和进行分析的范围,从而使从业人员从事抽象任务时,在自己具有比较优势的领域里进一步强化专长,减少获取信息所需要的时间,将更多时间用于解读和使用这些信息。

同样,信息技术取代了对这些专业提供支持的职业,如医药秘书、律师帮办和研究助理。与此相似的是,计算机化和信息技术使管理结构“扁平化”(Caroli and Van Reenen,2001)。可见,常规信息处理任务被扁平化后,许多中间管理者被取代了。

如果对抽象任务密集型活动的产出需求缺乏弹性,那么其生产率提高时可能会降低生产这些产出的费用,从而降低薪酬增幅。然而,所有公开证据都表明,由于技术使专业工作的产出大幅增加,与此相关的服务需求会以更大幅度增加。医疗保健就是一个显而易见的例子,不过人们也可以用金融、法律、工程、研究和设计的例子作为佐证。

劳动力供给方面有何反应?如果劳动者可以迅速转入高学历的专业,那么这种转变会减少收入增长。但许多专业工作既需要大学生,也需要研究生,因此新员工的培养时间至少需要5—10年。

至少在过去30年里,美国的年轻人,特别是成年男性,对不断上涨的教育溢价的反应迟缓得令人咋舌(Autor,2014)。譬如,1975年,在工作经验不足10年的男性劳动力完成的工作时长里,约40%是由持大学学历的劳动者完成的(工作经验不足10年的男性劳动力近年来已经选择接受大学教育)。

在40年后的2005年,这个比重几乎没有任何变化。对工作经验不足10年的女性劳动力而言,1982年持大学学历的劳动者完成的工作时长占到总量的42%,但这个比重于2005年攀升至53%。

在过去10年里,工作经验不足10年且持有大学学历的男性和女性劳动力完成的工作小时数在总工作时长中的占比均有所攀升:2012年这个群体中男性劳动力完成的工作时长比重为52%,女性劳动力完成的工作时长比重为62%。因此,尽管具有大学学历和研究生学历的劳动力储备明显上升,但供给反应不足以满足同期对劳动力需求的变化。

因此,从事抽象任务密集型工作的劳动者,通过常规任务和抽象任务之间的强大互补性、对抽象任务密集型工作所提供服务的弹性需求和缺乏弹性的中短期劳动力供给之间的良性组合而受益于信息技术。这些力量结合起来,意味着信息技术应该提高抽象任务密集型工作的收入,以及完成大量抽象任务的劳动者的收入。

这种协同作用并不适用于手工任务密集型工作,如保洁人员、司机、保安、空乘、餐饮服务员和家庭护理员。绝大多数手工任务密集型工作在核心任务上对信息或数据处理的依赖性少之又少,在直接互补或替代性方面的机遇很有限。

各种证据汇集起来表明,对手工任务密集型工作(特别是服务业)的最终需求相对缺乏价格弹性(Baumol,1967;Autor and Dorn,2013)。如果的确如此,那么手工任务密集型工作的生产率提高往往会降低此类服务的单价,而不一定提高生产这些产出所需的费用。

在另一方面,对手工任务密集型工作的需求看起来收入弹性相对较高(Clark,1951;Mazzorali and Ragusa,2013),所以不断上升的总收入往往会提高对这些活动的需求。因此,新技术和其他领域生产率的增长通过提高社会收入的方式间接提高了对手工任务密集型工作的需求。

由于从事手工任务密集型工作的劳动力在教育水平和培训上的要求不高,所以此类劳动力的供给在本质上具有弹性。这个观点并不排除手工任务从业者的工资可能会上涨,至少在某种程度上是如此。

鲍莫尔(1967)观察到,即使技术落后类职业的生产率没有增长,其薪酬也必须随着时间推移和社会收入一起增长,以弥补这些劳动力没有进入其他部门的损失(这里再次假设对这些活动的需求相对缺乏弹性)。不过这的确表明,这些工作的薪酬增长在一定程度上受制于劳动力的供给反应,包括其他经济部门的工人被替代而造成的供给反应。

总体来说,计算机化至多对手工任务密集型活动产生些许辅助作用。手工任务密集型活动不会受益于有弹性的最终需求,而且它们面对着弹性劳动力供给,这种劳动力供给抑制了需求诱发的薪酬上涨。

因此,尽管用就业数量来衡量,信息技术对就业极化产生了强大的推动作用,但我们通常不会预期这些就业变化使相应的薪酬极化达到顶点,除非在某些时期或在某些劳动力市场上会出现这种情况。

事实上,我们(Autor and Dorn,2013)给出的证据表明,手工任务类职业的薪酬在劳动力市场相当紧张的20世纪90年代持续上涨,而在2000年后,手工任务密集型服务职业不断加速扩张,其薪酬反而下降。

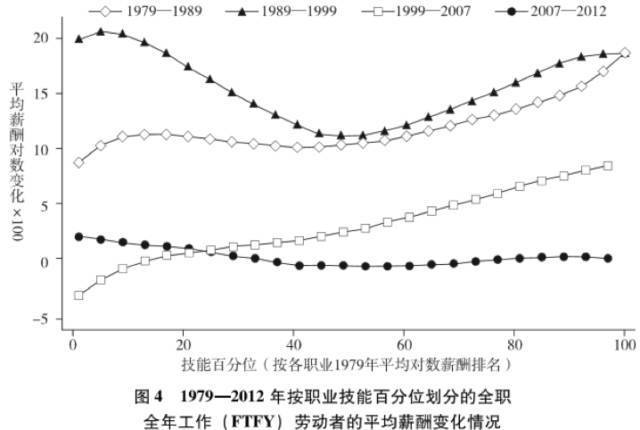

请参见图4了解薪酬模式的演进路径。该图的横轴数据基于全部318个具体职业的排序,它们按照初始技术的水平从低至高依次排列,并且采用了1979年的平均时薪进行衡量。这些职业类别用初始规模来设定权重,随后分为100个规模相同的组别。纵轴数据表示了各个技能分布的薪酬在四个时期中的百分比变化情况,图中的平滑线是为了使其变化看起来更清晰。(为了更精确地说明问题,图中数据记录了就业对数变化乘以100的结果,接近于小幅变化的百分点)。

图4右侧的2/3反映出就业极化。1979—2007年,需要技术水平较高的职业薪酬持续上升,这部分职业包括专业性、技术性和管理性工作等抽象任务密集型职业。与此相反,需要中等技术水平的职业(此类职业通常是常规任务密集型职业)薪酬增长速度较慢,且随着时间推移,增长速度进一步放缓。

对集中于图4左侧那些不需要太高学历的手工任务密集型职业,20世纪80年代,其薪酬增长速度略高于需要中等技术水平的职业,到了90年代,它的增长速度愈发加快,但进入21世纪后,情况发生了变化。

尽管图2表明1999—2007年间,这类职业的就业增长超过了其他所有职业类别,但是图4显示在技术水平不高的职业类别里,薪酬增长普遍为负值,低于其他所有职业类别(Mishel、Shierholz and Schmitt,2013)。

在此期间出现这种现象的原因是需要中等技术水平的常规任务密集型工作岗位减少,导致具备中等技能的劳动者转而进入手工任务密集型职业,这类劳动者包括新入行的工人、常规任务密集型职业中被取代的人以及经济衰退期间的失业人员。

图4展示的最后一组事实是,整个21世纪的总体薪酬增长乏力。即使在大衰退前亦是如此。在1999—2007年间,约15%的职业实际薪酬增长为负值,70%的职业实际薪酬增长不足5%。事实上,在20世纪80年代和90年代,所有百分位的薪酬增长都高于21世纪经济衰退前的增长。 在2007—2012年,所有百分位的实际薪酬增长为零。

为什么顶层1%的收入迅速上升现象(如Atkinson、Piketty and Saez,2011讨论的那样)在图4中并不明显?一个原因是事实如此。另一个原因则是数据人为造成的。

实际上,这张图描绘的是职业百分位,而不是薪酬百分位的收入变化情况。按职业百分位划分的薪酬增长不如按薪酬百分位划分的薪酬增长那么集中,因为收入最高的人分布于多个职业。除此以外,公开使用的人口普查和美国社区调查数据文件中排除了收入最高的百分位,从而进一步掩盖了极端百分位中的收入增长情况。

高技能职业的增长在近期放缓

自动化和信息技术已经在美国的劳动力大军中造成职业极化和薪酬极化(后者的程度较轻),这种假设可以解释美国及跨国数据的部分关键特点。不过毫无疑问,事实已经证明现实情况相当复杂,无法用单一理论进行预测。

我所写的技术变革与职业变迁相关联的文章提出一个担忧,2000年后抽象任务密集型职业的就业增长无来由地放慢了速度(Beaudry、Green and Sand,2014, 即将出版;Mishel、Shierholz and Schmitt,2013)。

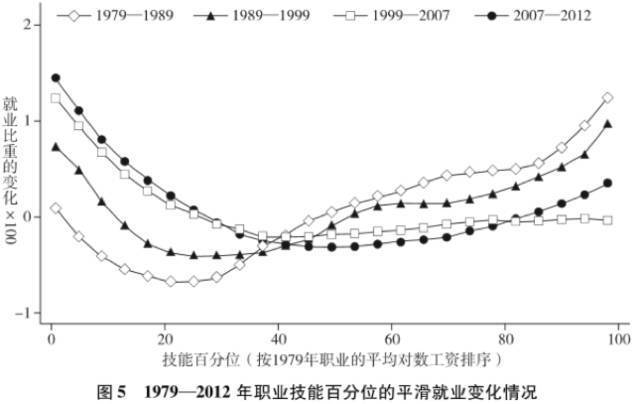

图5沿用了图4的形式,但它没有在纵轴上展示薪酬的(大致)百分比变化,而是展示了各工种就业比重的百分比变化,且这些工种用1979年的职业技术水平进行排序。由于在任何时期,这些职业的就业比重之和都必须为1,且它们在各个十年间的变化总和必须为零,因此各技能百分位的高度衡量了各个职业的就业相对于整体就业的增长情况。

图5与前面描述的职业极化情景有三个细微差异。

首先,如图左侧所示,手工任务密集型低薪职业的就业增长速度在各个时期持续上升。

第二,就业比重不断下降的职业似乎越来越多来自于职业分布中排名较高的部分。譬如,在上世纪80年代,就业比重下降最大的职业大约排在技能分布的第45百分位。在最后两个次周期,这个排名进一步上升到第75百分位,表明被取代的就业人群从需要中等技能水平的职业向需要较高技能的职业转移。

第三,进入21世纪后,需要较高技能的高薪职业(即与抽象工作有关的职业)增长显著放缓,职业技能分布中前20%的职业在1999—2007年间没有增长,2007—2012年只是微弱复苏。

坦白来说,各技能水平的职业就业增长在这一时期前半段呈“U”型,技能水平较低和技能水平较高的职业都在增长。在2000年前,各技能水平的职业就业模式开始表现为向下的缓坡。我(Autor,2015)更加详细地对这些模式进行了分解,特别指出抽象任务密集型工作的增长速度不及高学历工人的潜在供给速度。

什么原因可以解释抽象任务密集型就业增长放缓的现象?

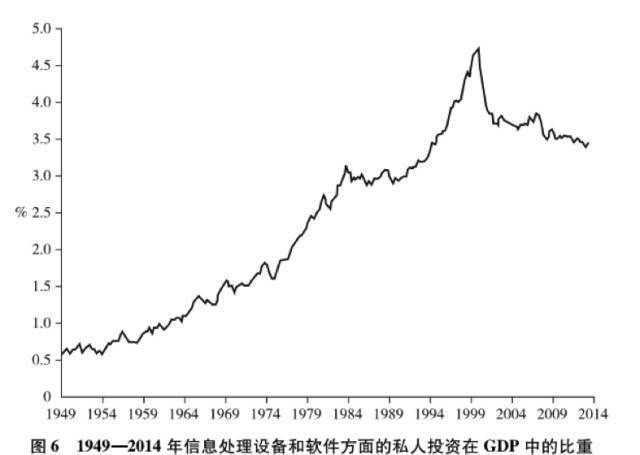

一种解读是自动化、信息技术和总体技术进步正在向上侵蚀,而且开始强势取代专业类、技术类和管理类职业所能完成的工作。尽管人们不应该立即排除这种可能性,但它确实不符合计算机和软件的投资模式。如果信息技术在日益取代技术水平较高的工人,那么可以预见,计算机软硬件方面的投资将激增。

但恰恰相反,图6表明在2014年初,信息处理设备和软件方面的投资只占到GDP的3.5%,这种投资水平最后一次出现是在1995年“互联网时代”初露端倪时。对我而言,图6中的证据表明在90年代后期暂时出现了对信息技术资本的需求错位,2000年后这种错位得到明显修正。

我怀疑信息投资显著下降更广泛地抑制了创新活动和对高技能工人的需求。正如前面提到的那样,技术变革远远不是过去15年里影响美国劳动力市场的唯一因素。譬如,2000年后以及2007年后,美国劳动力市场职业模式中的薪酬增长和变化速度放缓,这种现象在某种程度上与两类宏观经济事件息息相关。

首先,存在着经济周期效应,即2000年互联网经济泡沫破裂;2007—2008年房地产市场崩盘及随之而来的金融危机,这两个事件都抑制了投资和创新活动。

第二,迅猛的全球化进程导致美国劳动力市场出现就业错位,特别是2001年中国加入世贸后,其进口渗透率急剧上升。中国迅速崛起成为全球第一制造出口国,对美国工人产生了深远的影响,导致美国与进口直接竞争的制造业就业减少,抑制了制造业以及上游供应商所处的非制造业的劳动力需求。

当然,这些力量以各种方式与自动化和技术的扩散相关联。技术和通信技术的发展直接改变了美国的工作需求,同时提高了公司将复杂的生产流程外包至全球各地并对其进行监控和协调的可行性及成本和收益,改变了美国制造商和工人的竞争条件,从而间接改变了美国的工作需求。

各个诱因之间的这种多维互补性使得无论在概念还是实证层面都很难分离出任何一种因素产生的“纯粹”效果。

能否克服波拉尼悖论?

在近几十年里,信息技术的能量呈指数型增长,对自动化形成了有效补充。自动化驱动生产率发生变化,颠覆了劳动力市场。

本文强调了工作是由多个任务构成的,而且尽管自动化和计算机化可以取代部分任务,但要想理解技术和就业之间的互动关系,就要超越简单的取代关系。它需要考虑工作中所涉及任务的范围,以及人类劳动力如何对新技术形成补充作用,还需要考虑各类产出的价格弹性、收入弹性以及劳动力供给反应。

事实证明,最难自动化的任务是那些需要灵活性、判断力和常识的工作,这些技能只能意会而不能言传。我将这种制约称为“波拉尼悖论”。

在过去十年里,计算机化和机器人学的进展已经使它们进入几年前人们还认为不可能进入的人类活动领域,如开车、解析法律文件,甚至从事农业田间劳动。既然绝大多数任务很快就可以实现自动化,那么从这层意义上来说,是否很快就能在很大程度上克服波拉尼悖论呢?

我对这些证据的解读恰好相反。事实上,波拉尼悖论有助于解释尚未实现哪些目标,并进一步阐明通过哪些路径最终会实现更多目标。具体来说,我认为工程科学和计算机科学可以通过两条截然不同的路径,使那些我们“不了解其规则”的任务实现自动化:环境控制和机器学习。

第一条路径通过规范环境绕开了波拉尼悖论,这样相对死板的机器可以实现半自动化。第二条路径使波拉尼悖论发生逆转:与其教机器学习那些我们不理解的规则,不如由工程师研发出从背景、充足的数据和应用统计中努力推断出只可意会规则的机器。

环境控制

绝大多数自动化系统都缺少灵活性,它们很脆弱。譬如,现代汽车工厂使用工业机器人在流水线上为新汽车安装挡风玻璃。不过在售后市场的挡风玻璃更换公司里,负责更换挡风玻璃的是技术工人,而不是机器人。显然,比起所有当代机器人可以经济有效地完成的任务,清除破损的挡风玻璃,整理挡风玻璃的框架以进行更换,并且将更换后的挡风玻璃装进框架需要更多实时适应性。

流水线生产和现场维修之间的差别凸显了环境控制对实现自动化的作用。在某些情况下,工程师可以彻底简化机器的工作环境,使其实现自主操作,就像人们所熟悉的工厂流水线一样。规范环境这种方法的很多实例已经深深扎根于日常技术中,所以往往被忽视。譬如,为了让当代汽车得以应用,人类对自然环境进行了压平和重整,并把陆地中相当大的一部分铺上了柏油。

另一个范例是仓库的持续自动化。亚马逊、Zappos网站和Staples等大型在线零售商的仓库系统传统上使用大量身手敏捷、体格健壮的“捡货员”。他们在通常不配备空调的仓库货架间跑动攀爬,查找、收集、运送货品,给它们贴上标签。目前还没有具备合算的机器人能够模仿人工捡货员。这项工作对灵活性、物品识别、身体灵巧性和精细运动协调性的要求相当高。

不过仓储的大部分内容可以实现自动化——亚马逊2012年收购的机器人仓储创业公司Kiva Systems就证实了这一点。Kiva系统的核心是一个调度程序,它监督所有进出仓库的物流,并协调搬运货架的机器人与人类工人的工作。货物运到仓储地后,调度软件指示机器人把空货架运到装卸区并把它们排列整齐,人力装货员把货物放在货架上,随后机器人把装满货物的货架运回存储仓库,调度软件再指示它们根据预期的产品需求把货架放在最优地点。

新订单到了以后,调度软件派机器人再次把货架运到包装区,并把它们排列整齐。随后人力捡货员在调度软件控制的激光指示器的指引下,把货物从集中在一起的货架上拿下来装进包装箱,贴好出货标签,然后把箱子放进传送带。货物被拿走后,机器人把货架收起来,下次需要包装货品或补进存货时再拿出来。

因此,在采用Kiva系统的仓库里,机器人只处理在平面上搬运货架的常规任务;工人处理货物;调度软件协调相关活动。

Kiva Systems为利用环境控制扩大自动化的范围提供了极为清晰的样本,更加复杂的货物包装背后往往也潜藏着同样的原则。或许最难被认可——而且最像神话——的是谷歌自动驾驶汽车。有时计算机科学家评论说谷歌汽车并不是在路上行驶,而是在地图上行驶。它主要通过将实时视听传感器的数据与辛辛苦苦手动管理的地图进行比较,从而实现在公路网上的行驶。

手动管理的地图详细说明了所有道路、信号灯、引导标志和障碍物的具体地点。谷歌汽车通过刹车、转弯和停车对汽车、行人和道路风险等障碍做出实时反应。不过如果汽车软件确定行驶环境不同于人类工程师预先处理好的环境——如遇到意料之外的绕行道或交通协管员,而不是红绿灯——那么汽车需要人工操作员来接手驾驶。

因此,尽管从表面上看,谷歌汽车具有适应性和灵活性,但它多多少少类似于在无形轨道上前进的火车。

这些范例既凸显了当前技术完成非常规任务时所面对的局限,也凸显了人类创新性地重新设计任务环境以克服障碍的能力。

机器学习

“我们所知道的远多于我们所能言传的”,波拉尼悖论为计算机化提出了挑战,因为如果人们对于如何从事任务只能意会而不能言传,无法“告诉”计算机怎样从事这些任务,那么看起来编程员无法使这些任务自动化。

不过机器学习的发展正在迅速转变这种理解。当形式程序的规则不为我们所知时,机器学习使用统计学和归纳推理来提供最佳猜测答案。工程师无法利用编程让机器遵循预先制定好的流程来“模仿”非常规任务时,他们仍然有能力通过编程让机器研究其他成功范例,并实现自主操作。机器学习的运算法则可以通过接触、训练和强化这个流程,潜在地推断出如何完成已经被证实难以对明确流程编码的任务。

以识别椅子为例。工程师采用基于规则的常规编程范式时,他可能会努力细化一个物品具备哪些特征时可以被称为椅子,譬如,它有椅子腿、椅座和椅背。但是人们很快就会发现,许多椅子并不具备所有这些特征(譬如,有些椅子没有椅背或没有扶手)。

如果工程师相应放松之前设定的必要特征(如将椅背作为备选特征),那么据此筛选出的物品范围将扩大,把很多不是椅子的物品也包括在内,譬如小桌子。通过预先细化必要特征来识别物体这种经典方法(以及它的复杂变体)的分类错误率可能会非常高。然而,任何小学生都可以极其准确地完成这项任务。孩子懂得了什么是基于规则的流程所不知道的?不幸的是,我们无法准确地说明白孩子懂得什么,而这正是波拉尼悖论。

机器学习潜在地绕过了这个问题。机器学习的运算法则依赖于大量基于数据的所谓“参考标准”,即大量组织在一起的被标签物体。它试图推断出一个物体的哪些特征可能会使其被称为“椅子”。这个流程被称作“训练”。训练过程结束后,机器可以利用统计模型来努力认出有别于原始数据库中的椅子。

如果这个统计模型相当完备,那么它可能会识别出多多少少不同于原始训练数据中的椅子,譬如各种形状、材质或维度的椅子。机器学习不需要明确“椅子的特性”这种实体模型。其核心是与理论无关的暴力技术,即大量的训练数据库、充足的处理能力,当然还有先进的软件,心理学家将这些称为“尘暴经验主义”(dustbowl empiricism)。

机器学习的实际运用情况怎么样呢?如果我们使用搜索引擎或“谷歌翻译”,用语音命令来操作智能手机,或遵循Netflix的观影建议,那么你可以自己评估这些技术的成功程度。譬如,如果最近搜索了“degrees bacon”这个词的用户大多点击了Kevin Bacon的链接,而不是培根最佳烹饪温度的链接,那么这个搜索引擎会倾向于把Kevin Bacon的链接放在搜索结果的前列。

我的总体观察结果是,这些工具并不具备一致性:有时会难以置信得准确,通常很一般,偶尔深不可测。

此外,机器学习运算法则充满讽刺意味的一点是,它们也不能“告诉”程序员为什么它们能够做到自己所做的事。众所周知IBM的Watson计算机在“危险边缘”(Jeopardy)有奖知识竞猜比赛中战胜了人类。

然而,即使在胜出的比赛中,Watson的许多答案也错得相当离谱。“美国城市”类的一个问题是“该城市最大的机场以‘二战’英雄命名;它的第二大机场以‘二战’战斗命名”。Watson的回答是多伦多,一个加拿大城市。即使在这个领域里取得的骄人成就看起来也没有给人们留下太深的印象。

2012年《纽约时报》上有篇文章(Markoff,2012)介绍了谷歌X实验室的近期项目(Le et al,2012),即用16000个处理器组成的神经网来识别YouTube上的猫的图片。这算文章的标题沮丧地提出了问题:“用多少台计算机来识别一只猫?16000台。”

由于软件、硬件和训练数据等基础技术都在迅速完善(Andreopouos and Tsotsos,2013),所以人们应该把这些范例看作原型,而不是成熟的产品。有些研究人员预期,随着计算能力不断进阶,训练数据库日益丰富,暴力机器学习的方法将接近或超越人类的能力。其他人则怀疑机器学习平均只能达到“回答正确”的水准,而错过许多最重要或信息量最大的例外。

最终,一个物体之所以是椅子,是因为它是为了让人们坐在上面而制造出来的。即使有相当庞大的形象训练数据库,机器学习的运算法则仍然可能在“目的性”方面的推理和意向用户上存在根本问题(Grabner、Gall and Van Gool,2011)。

人们会想起卡尔·萨根(Carl Sagan,1980, 第218页)的评论:“如果你想从头开始做一个苹果派,那么必须先发明整个宇宙。”

结语

主要新闻报纸的报道描绘了近年来技术越来越多地取代人类劳动力的日常范例,尽管它们还存在着一定的局限性。不过,人们愈发难以鉴别出互补性的抵消作用以及其他领域日渐兴起的需求。我本人的预测是就业极化不会无限制持续下去。

尽管当前在很多需要中等技能水平的工作中,它们涉及的部分任务易于实现自动化,但许多中等技能工作仍然需要包含多种技能水平的任务。譬如,放射技师、采血员、护理技师等医疗支持性职业是一个重要且迅速崛起的职业类别,薪酬相当诱人且需要中等技能水平。绝大多数此类职业需要掌握“中等技能”的数学、生命科学和分析推理能力。这通常需要至少两年的中专职业培训,有时还需要四年大学学历或更高学历。

这种宽泛的描述也适用于众多技能类行业和维修工作,如水管工、建筑工人、电工、加热/通风和空调设备安装人员、汽车修理工。它还适用于市场上许多具备协调和决策功能的现代文书工作,而不仅仅是打字或文件归档。还有些情况是,技术使人们无需掌握太多深奥的技巧就可以完成额外任务,譬如,护理人员越来越多地代替医师承担起诊断和开处方的工作。

我预计在未来几十年里,将具体职业技能与中等水平的文字、数字、适应性、问题解决和常识等基本能力结合起来的大量工作不会消失。我推测很多现在被绑定在这类工作中的任务还无法在不严重影响工作质量的情况下被剥离出来,也就是说,由机器从事需要中等技术水平的任务,而人类劳动力只从事技能水平要求不高的其余任务。

这种观点表明,未来不会消失的中等技术工作将把常规技术任务与工人拥有比较优势的非常规任务结合起来,如人际互动、灵活性、适应性和问题解决。

总体来说,对人际互动的类似需求也表明面对面的交流比远程交流更具优势,这意味着同样需要中等技术水平的工作被外包的可能性相对较低。把技术任务和人际任务完备地结合起来的工人被劳伦斯·卡茨(Lawrence Katz)称为“新型艺术家”(Friedman,2010),霍尔泽(Holzer,2015)也指出,虽然传统的生产和文书类职业规模在缩小,但事实上“需要中等技能的新型工作”在迅速扩张。

这个预测里有一个明显的漏洞,即美国(公立和私立)教育和就业培训体系是否有能力培养未来在中等技能工作中大放异彩的工人。在很多层面上,问题并不是中产阶级工人终将被自动化和技术毁灭,而是人力资本投资必须成为所有长期技能培养战略的核心,使技术进步对这些技能形成有效补充,而不是取代后者。

1900年,美国土生土长的普通年轻人共同接受的学校教育只相当于六至八年级。到了19世纪末,许多美国人认识到这种教育水平远远不够:农场就业在减少,工厂如雨后春笋般兴起,他们的子女需要掌握新的技能方能谋生。在20世纪的头40年,美国对这种挑战做出了反应,成为全球第一个普及高中教育的国家(Goldin and Katz,2008)。显然,这场高中运动是由从事农业生产的州发起的。

对早期技术进步浪潮的社会调整缓慢、被动,成本也不低,但它们取得的回报相当喜人。

最后一点,也是往往被近期“机器取代人类”这种阴郁预言所忽略的一点是,如果自动化使人类劳动变得多余,那么我们的主要经济问题将是分配,而不是稀缺。市场经济的主要收入分配体系深深地植根于劳动力稀缺性;由于拥有(或习得)许多宝贵“人力资本”的人具有稀缺性,所以他们的职业路径产生了收入流。

如果机器使人类不再需要劳动,那么我们将拥有庞大的财富,但面对着谁拥有这些财富和如何分享这些财富的挑战。可能会有人推测既然手里有这么多财富,那么分配问题解决起来相对容易。

但历史表明,这种预测从来不会成真。我们总会看到稀缺和分配方面无休无止的冲突。我认为随着自动化不断发展,这个问题的严重程度不会得到缓解。我们是否真的要马上摆脱稀缺性的制约,使我们的首要经济挑战变成分配问题?

在这里,我想起上世纪60年代,人们对自动化的焦虑情绪甚嚣尘上时,经济学家、计算机科学家兼诺贝尔经济学奖得主赫伯特·西蒙(Herbert Simon,1966)写道:“迄今为止,它们完全是经济问题。这一代人和下一代人面临的全球性问题是稀缺性,而不是极大丰富。被自动化这种怪物所消耗的焦虑应该留给真正的问题……”

半个世纪之后,我相信现有证据佐证了西蒙的观点。

*David H. Autor系麻省理工学院经济学教授,美国国民经济研究局劳动力研究项目主管;本文源于作者提交给堪萨斯联邦储备银行于2014年8月21-23日在怀俄明州Jackson Hole 召开的“劳动力市场活力再评估” 经济政策研讨会的文章,以及即将发表的“充裕悖论:对自动化的焦虑卷土重来”(The Paradox of Abundance:Automation Anxiety Returns)。

本文来自微信公众号:腾云(ID:tenyun700),本文英文发表于Journal of Economic Perspective;中文版首发于《比较》第85辑(经《比较》授权发布),作者:戴维·奥托(麻省理工学院经济学教授、美国国民经济研究局劳动力研究项目主管)