文:任泽平熊柴周哲

文:任泽平熊柴周哲导读

人是经济社会发展的基本要素和动力,人口老龄化少子化是中国最大的灰犀牛之一。由于计划生育政策长期实行,中国人口危机渐行渐近,带来的经济社会问题日益严峻。近年出生人口大幅减少,生育意愿大幅降低,育龄妇女规模已见顶下滑,人口老龄化少子化加速到来……

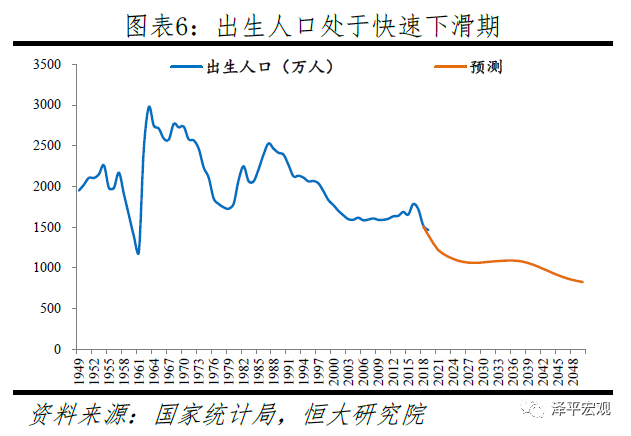

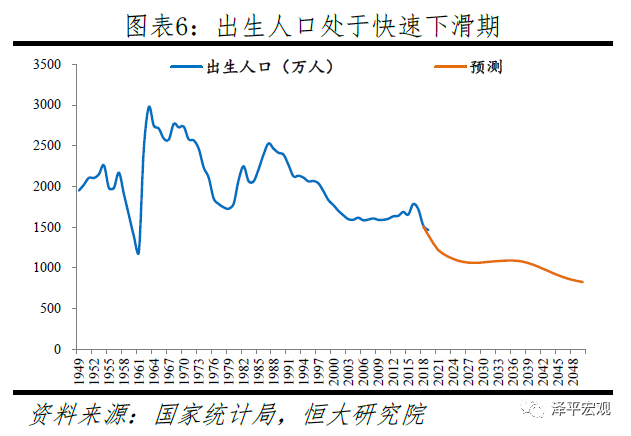

全面二孩政策不仅没有出现生育高峰,反而出现生育断崖。2016年“全面二孩”政策实行,当年出生人口攀升至1786万,创2000年以来峰值,但之后连年大降。2017年出生人口下滑至1725万,2018年再下降200万至1523万,2019年降为1465万。2020年数据待2021年4月第七次人口普查公报公布,但不少地方披露当地出生人口较2019年下降10%-30%。2018、2019年出生人口创1949年以来除1960-1961年自然灾害时期外的新低,2020年必再创历史新低。

公安部数据显示2020年新生儿登记数仅1003.5万,较2019年大幅下降约15%。2019年公安部新生儿登记数为当年统计局出生人口的80.5%,按此比例反推2020年出生人口或较2019年下降超200万。当前面临的生育形势是主力育龄妇女数量快速减少,生育率大幅下滑,生育意愿明显降低。

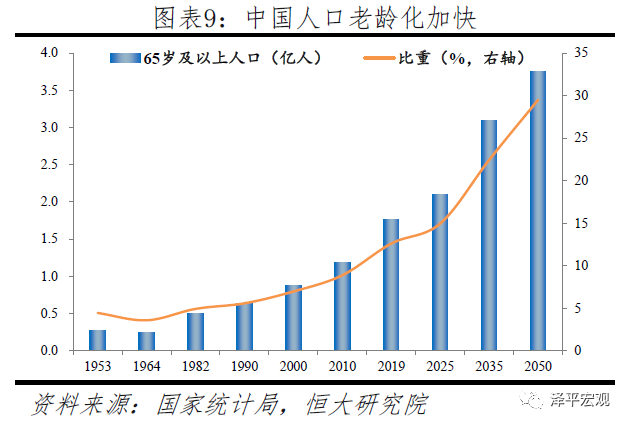

中国人口老龄化加速到来,速度远超欧美日。1962-1976年的婴儿潮人口即将退出劳动力市场,步入老龄化,人口红利逐渐消失。从发展趋势看,中国人口老龄化速度和规模前所未有,2022年将进入占比超过14%的深度老龄化社会,2033年左右进入占比超过20%的超级老龄化社会,之后持续快速上升至2060年的约35%。

人口老龄化少子化带来一系列重大而深远的挑战:低成本人口数量红利消失,劳动力成本上升,经济潜在增长率下降,年轻人口减少,社会创新创业活力下降,社会阶层固化,投资率和储蓄率下降,社会抚养比和养老负担加重,政府债务和社保压力上升,等等。人口红利加速消失,放开生育被人为拖延太久,生育意愿大幅降低。

我们这几年呼吁“全面放开生育,应对老龄化少子化挑战”,开始逐渐看到曙光,长期保守的计生政策终于逐渐松动:

十四五规划提出“实施积极应对人口老龄化国家战略。制定人口长期发展战略,优化生育政策,增强生育政策包容性”;

2021年1月20日全国人大要求各地清理各地不合时宜计生法规,停止执行过严处罚处分。这可理解为对放开生育的默许,从默许到明示,未来或已不远。

2021年《政府工作报告》提出:实施积极应对人口老龄化国家战略,以“一老一小”为重点完善人口服务体系,推动实现适度生育水平,逐步延迟法定退休年龄。

这些年,倡导“新5%比旧8%好”“新基建”“城市群”“人地挂钩”“新一轮改革开放”“全面放开生育”“放开三胎”,作为学者,通过客观专业科学的研究,推动社会进步,是最大的成就。

建议“十四五”时期全面放开生育,实在不行先放开三胎,渐进式改革,以缓解保守派人口生育爆炸的担忧,总之不宜再久拖不决。

摘要

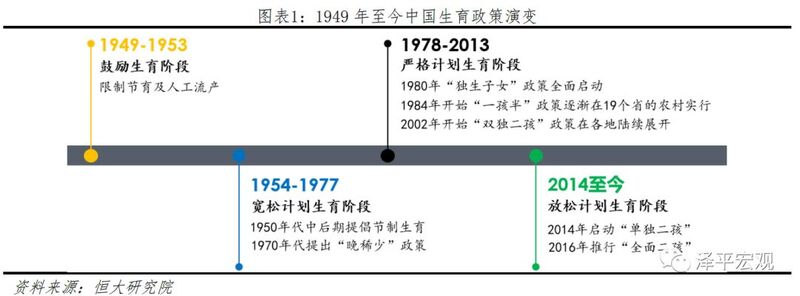

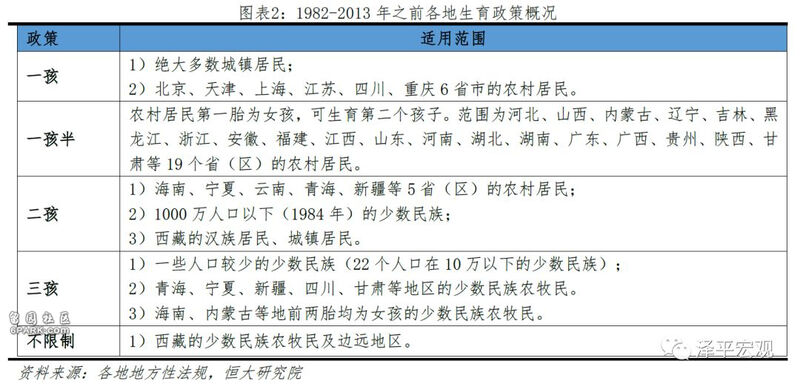

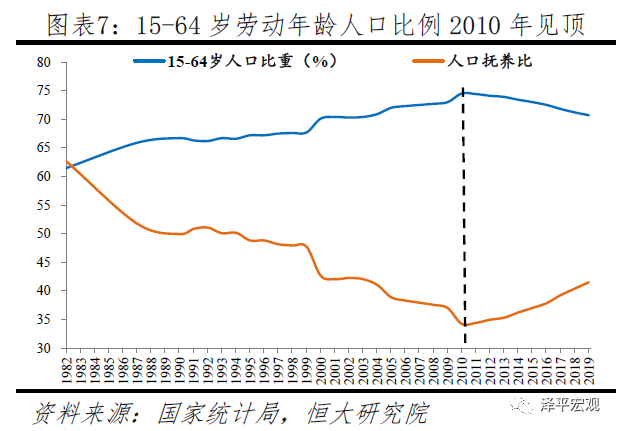

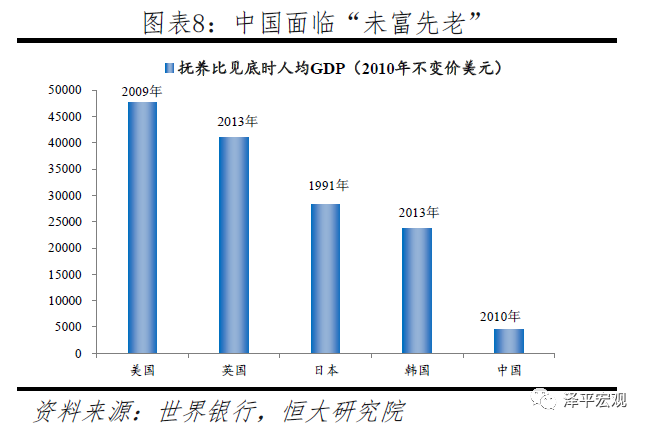

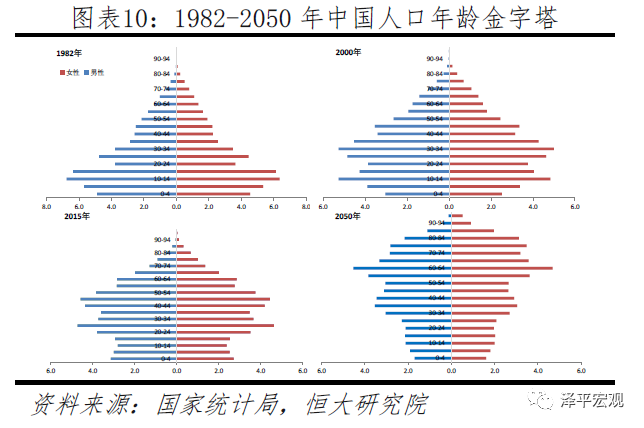

中国70年生育政策及情况演变:人口危机临近。1)生育政策演变:从家庭自主到政府计划,从鼓励到严控再到放松。1949年以来生育政策主要经历四个阶段的变化:一是1949-1953年鼓励生育阶段:限制节育及人工流产。二是1954-1977年宽松计划生育阶段:从节制生育到“晚稀少”政策。三是1978-2013年严格计划生育阶段:独生子女政策、“一孩半”政策、“双独二孩”政策。四是2014年至今放松计划生育阶段:从“单独二孩”到“全面二孩”。2)生育情况演变:生育率走向低迷,全面二孩效应消退,出生人口即将大幅下滑。全面二孩政策不及预期,生育堆积效应业已消退,继2018年出生人口下降200万后,2019年出生人口再下降58万至1465万。2019年出生人口减幅明显收窄主要在于主力育龄妇女数量减幅边际明显收窄和生育率基本稳定,一孩和二孩出生数减幅均较2018年明显收窄。2016-2019年一孩出生人口从981万降至593万,没有一孩哪来二孩三孩,预示后续生育形势严峻。从长期趋势看,由于生育堆积效应逐渐消失、育龄妇女规模持续下滑,当前出生人口仍处于快速下滑期,预计2030年将进一步降至不到1100万。3)低生育率影响:劳动力萎缩,老龄化加速,人口即将见顶,人口红利消失,剩男问题严峻。从劳动力方面看,15-64岁劳动年龄人口在2010年达峰值,人口红利消失,中国“未富先老”,预计2050年15-64岁劳动年龄人口将比2019年大幅减少23%。从老龄化看,由于计划生育中国的老龄化速度和规模前所未有,2019年中国老龄化达12.6%,2022年将进入深度老龄化社会、2033年进入超级老龄化社会。中国未富先老问题突出,美日韩老年人口比重达12.6%时人均GDP均在2.4万美元以上,而中国仅1万美元。人口老龄化使得社保收支矛盾日益凸显,养老金缺口将日益增加。从人口总量看,中国人口突破14亿人,但即将陷入负增长。2019年中国人口突破14亿,《国家人口发展规划(2016-2030年)》预期的2020年14.2亿不可能实现。联合国对中国人口增长同样存在高估,中方案预测2031年达14.6亿人的峰值。我们预测,中国人口将在“十四五”时期陷入负增长,2050年左右开始将急剧萎缩,2100年占全球比例将从当前的约19%降至7%。从剩男问题看,出生人口性别比1982年开始逐渐失衡,特别是在1990-2010年期间一度超过120。“剩男”问题日益突出,2015年已超2000万,到2040年或约4000万。此外,失独家庭已达百万。

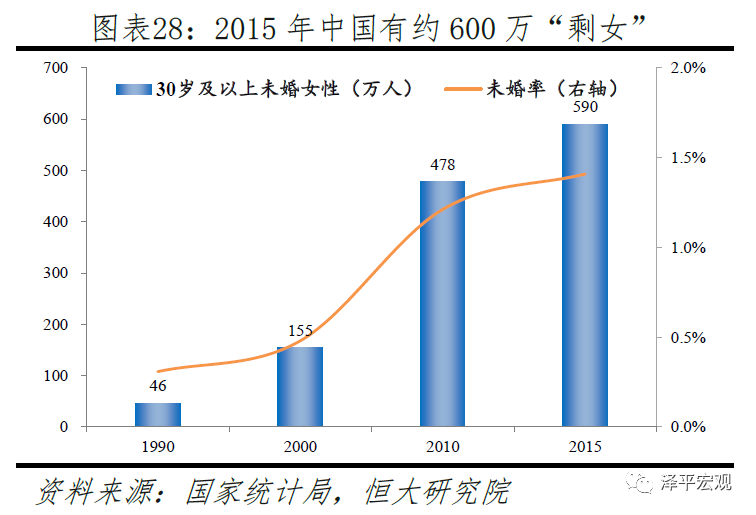

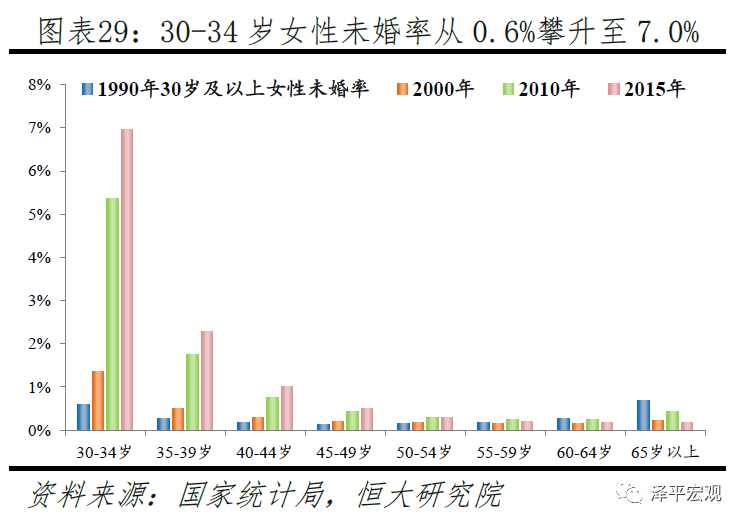

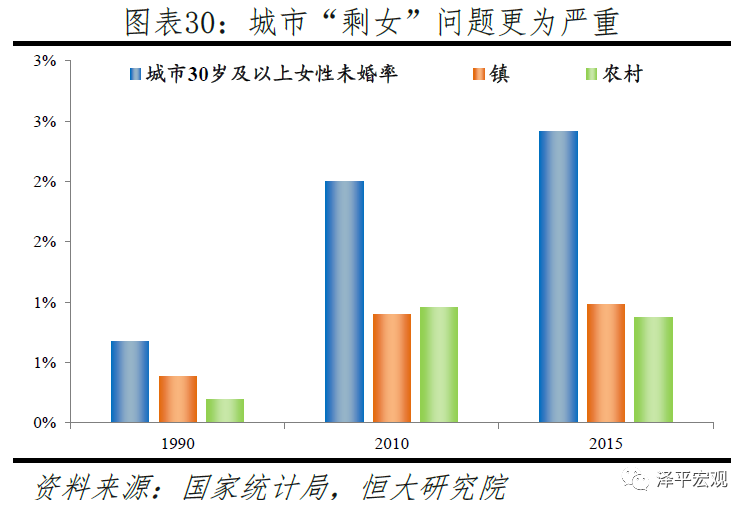

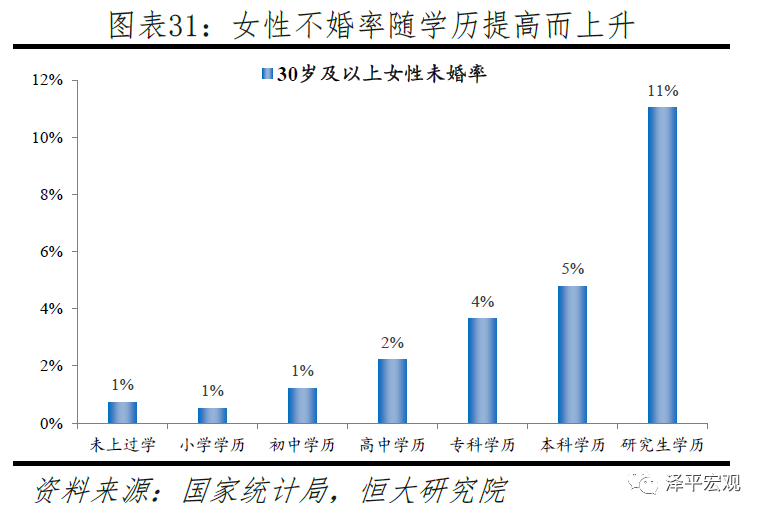

为什么不生?——生育基础削弱、生育成本约束。1)生育理论:从死亡率下降驱动到功利性生育意愿消退,再到成本约束。根据驱动生育率下降主导因素的变化,可将人类历史划分为四个阶段:一是高死亡率驱动阶段,人们需要以高生育率抗衡高死亡率从而保证收益最大化,总和生育率多在6以上。二是死亡率下降驱动阶段,低生育率也能保证收益最大化,总和生育率从6以上降到3左右。三是功利性生育消退阶段,人们的生育行为更接近情感需求,并重视子女质量提升,总和生育率大致从3降到2左右。四是成本约束的低生育率阶段,总和生育率降至更替水平2以下,低于意愿生育水平。2)晚婚晚育、单身丁克、不孕不育等削弱生育基础。中国结婚率2013年见顶回落,离婚率持续攀升,2013-2019年离结比从26%攀升至44%;晚婚晚育现象日益突出,1990-2015年平均初育年龄从24.1岁推迟至26.3岁,主要初育年龄从20-27岁推迟到22-29岁。因婚姻市场匹配问题及单身主义等,“剩女”规模快速增加至约600万,学历越高“剩下”的概率越大。此外,丁克家庭、不孕不育人群增多削弱生育基础。3)教育医疗住房等直接成本、养老负担、机会成本高抑制生育行为,“生得起、养不起”。教育成本明显攀升,特别是公立幼儿园供给严重不足,1997-2019年中国公立幼儿园在读人数比例从95%降至44%。医疗费用持续上升,1995-2018年居民医疗保健支出上涨27倍。房价快速攀升,2004-2018年房贷收入比从17%增至48%。“四二一”家庭结构养老负担重挤压生育意愿。女性劳动参与率高但就业权益保障不够,导致生育的机会成本高。

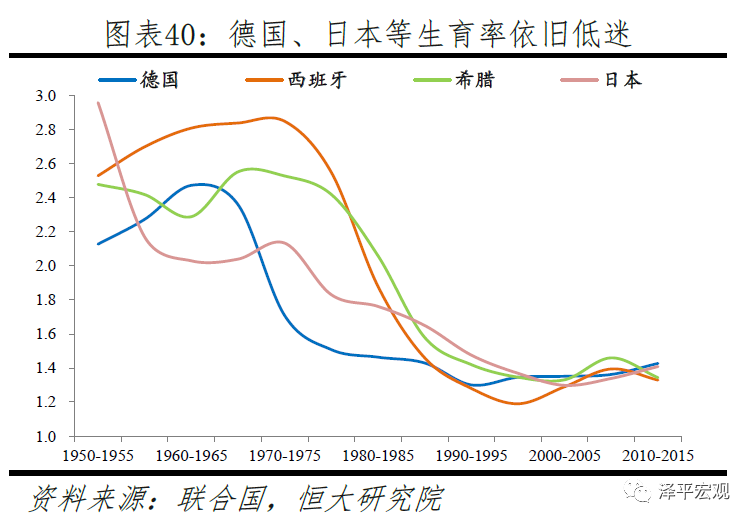

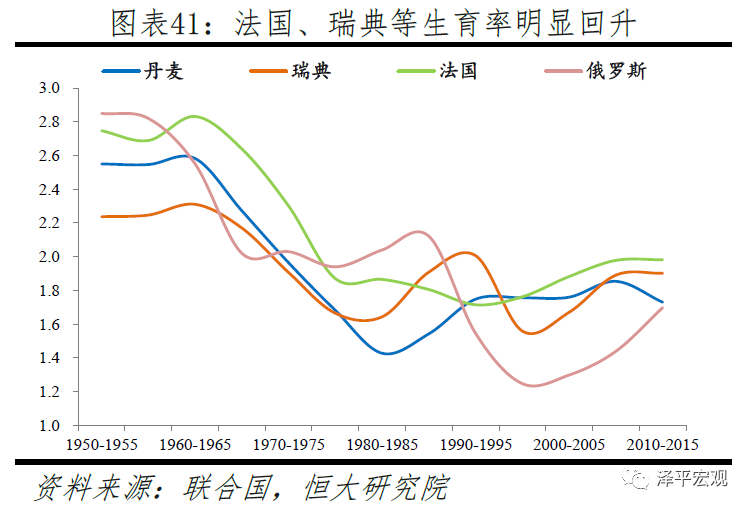

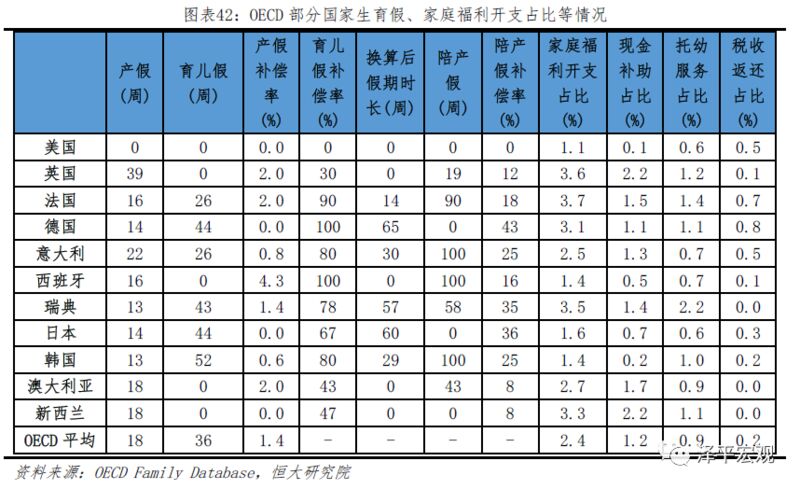

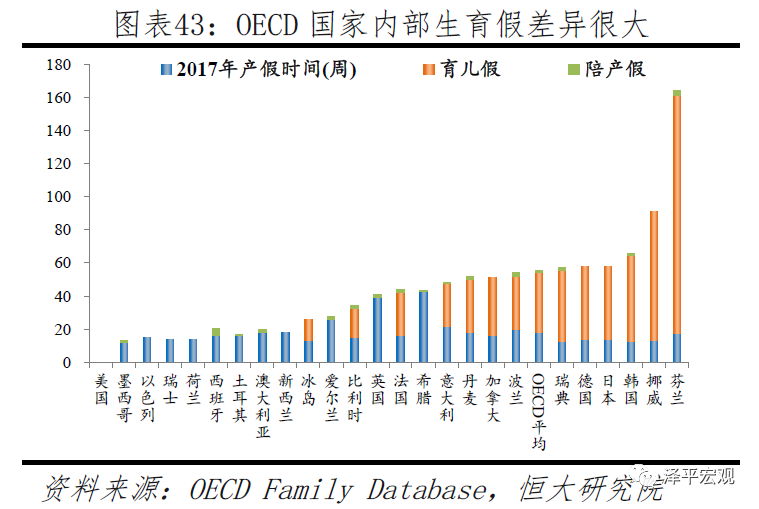

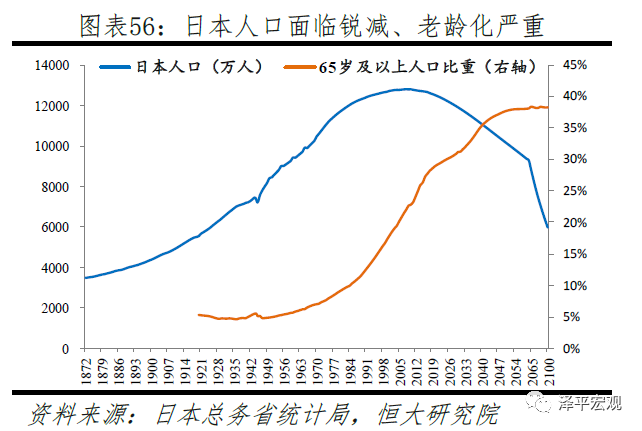

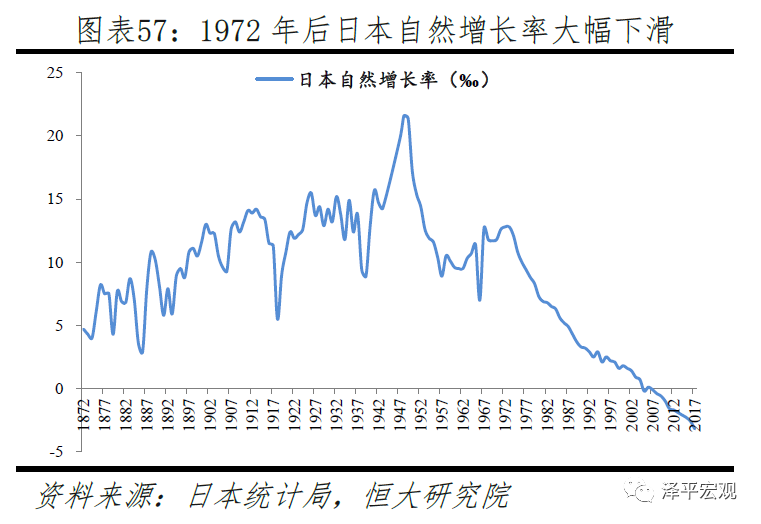

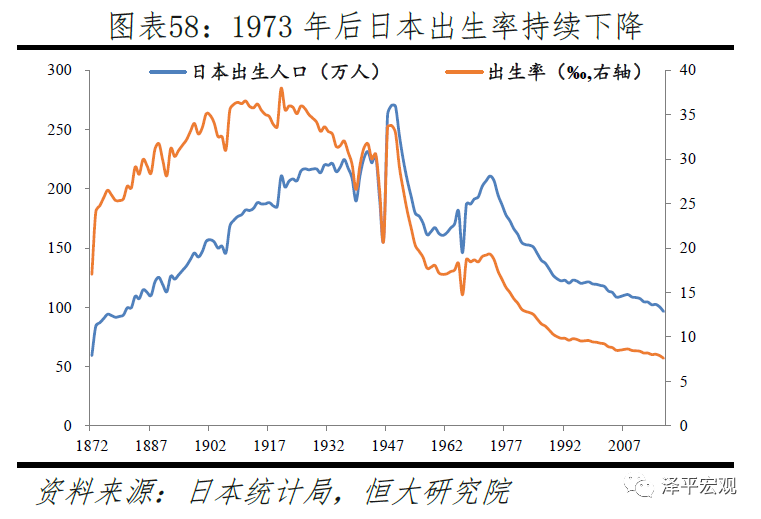

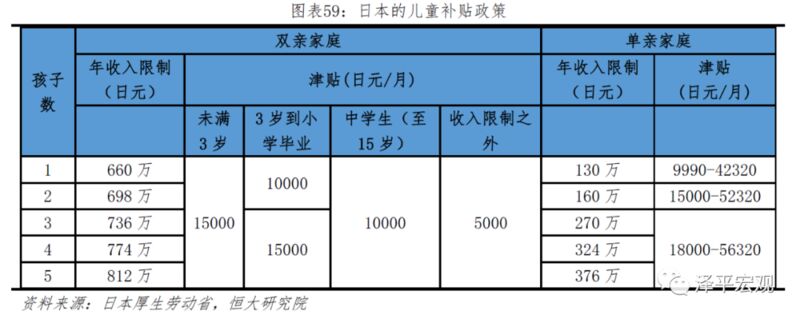

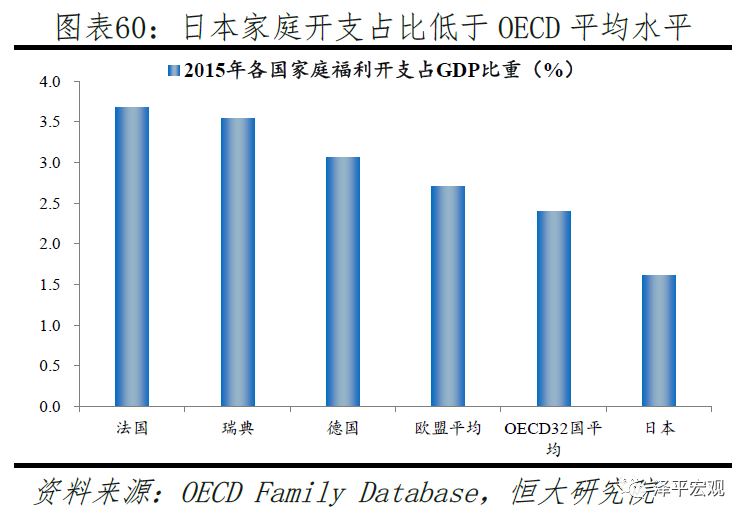

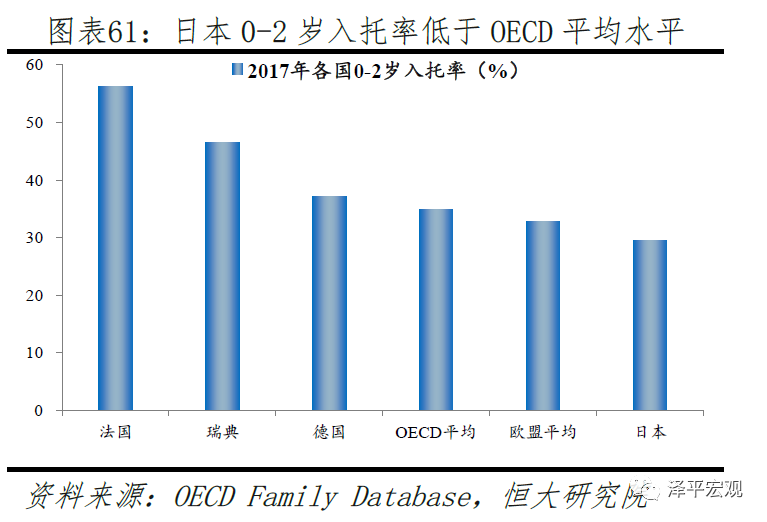

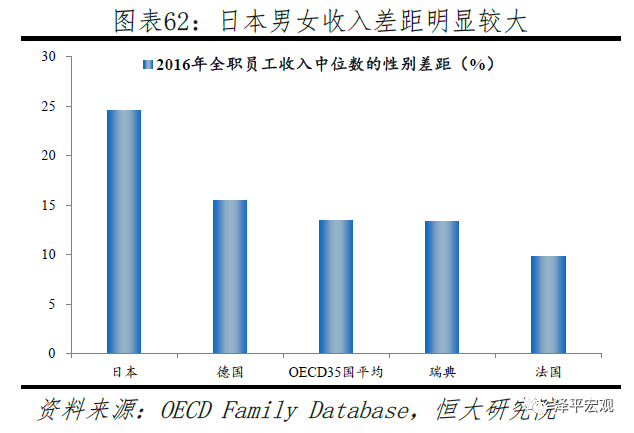

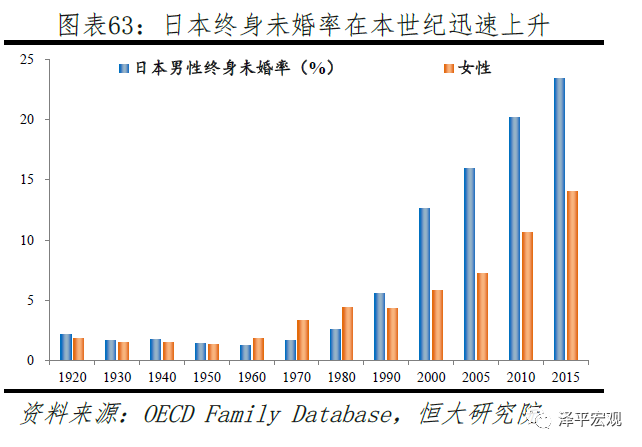

国际经验:鼓励生育效果如何?1)OECD经验:鼓励生育哪招最管用?OECD国家鼓励生育政策体系主要涵盖保障休假、经济补贴、托幼服务、女性就业支持等四个方面。其中,休假长度和生育水平相关性弱,其中原因在于延长女性休假时间与保障其就业权益存在一定矛盾。家庭福利开支比例与生育水平有一定相关,2015年OECD国家家庭福利开支与GDP的比例平均约2.4%。入托率与生育水平有一定相关,0-2岁入托率越高,生育水平越高,2017年OECD国家0-2岁平均入托率为35%。女性就业权益保护与生育水平有一定相关,男女就业差距越小,生育水平越高。2)法国:积极推进家庭和工作的平衡,总和生育率接近2。法国早在二战前就开始鼓励生育,通过完善细致的津贴体系、多样化的托幼服务和打造家庭友好型企业氛围等来实现工作和家庭的平衡,2018年总和生育率达1.88.2015年法国家庭福利开支占GDP比重达3.7%,在OECD国家中排名第一;2014年0-2岁入托率达56.3%,远高于OECD水平。法国大企业携手打造家庭友好型企业氛围,男女劳动参与率差距不到10%;此外,占比约9%的移民对法国生育率回升也起到一定作用。3)日本:传统性别分工激化工作与家庭矛盾,总和生育率停留在1.4左右,人口形势严峻。日本在1970年代之前一度控制人口,1990年代开始鼓励生育,但2018年总和生育率仍停留在1.4,低生育率导致日本人口于2008年见顶、2100年将比峰值减少53%,并且老龄化高龄化程度为全球之最。原因在于:一方面日本错过了调整生育政策的最佳时机。二是日本鼓励生育力度较弱,家庭福利开支占比仅1.6%,在OECD国家中排名倒数。三是日本“男主外、女主内”性别分工较为普遍,职场性别歧视严重,越来越多日本女性放弃结婚生育,1990-2015年50岁以上女性终身未婚率从4.3%激增至14.6%。

政策建议:应立即全面放开并鼓励生育。1)摒弃人口是负担观念,更加以人为本,加快促进人口长期均衡发展。人口是一个国家国力的重要支撑和标志。人是发展的基本要素和动力,一切经济社会的发展都是为了人。2)立即全面放开生育,让生育权重新回到家庭。“立即”是因为人口形势紧迫,当前正处于第三波婴儿潮中后期出生人口的生育窗口期。全面放开,原本不想生的人还是不会生,但一些想生三孩的人能生,不用担心部分人群、部分地区会大幅多生导致出生人口激增。3)加快构建生育支持体系。一是实行差异化的个税抵扣及经济补贴政策,覆盖从怀孕保健到18岁或学历教育结束。二是加大托育服务供给,大力提升0-3岁入托率从目前的4%提升至40%,并对隔代照料实行经济鼓励。三是进一步完善女性就业权益保障,并对企业实行生育税收优惠,加快构建生育成本在国家、企业、家庭之间合理有效的分担机制。四是加强保障非婚生育的平等权利。五是加大教育医疗投入,保持房价长期稳定,降低抚养直接成本。4)放开生育是把选择权还给家庭,不是强制生育。全面放开生育是把生育权从国家计划回归家庭自主,是把生育数量多少的选择权交回给家庭决定,充分尊重每个人的生育意愿。

目录

目录1 中国70年生育政策及情况演变:人口危机临近

1.1 生育政策演变:从家庭自主到政府计划,从鼓励到严控再到放松

1.2 生育情况演变:生育率走向低迷,全面二孩效应消退,出生人口即将大幅下滑

1.3 影响:劳动力萎缩,老龄化加速,人口即将见顶,人口红利消失,剩男问题严峻

2 为什么不生?——生育基础削弱、生育成本约束

2.1 生育理论:从死亡率下降驱动到功利性生育意愿消退,再到成本约束

2.2 晚婚晚育、单身丁克、不孕不育等削弱生育基础

2.3 住房教育医疗等直接成本大、养老负担重、机会成本高抑制生育行为

3 国际经验:鼓励生育效果如何?

3.1 OECD经验:鼓励生育哪招最管用?

3.2 法国:积极推进家庭和工作的平衡,总和生育率接近2

3.3 日本:传统性别分工激化工作与家庭矛盾,总和生育率停留在1.4左右,人口形势严峻

4 政策建议:立即全面放开并鼓励生育

4.1 摒弃人口是负担观念,更加以人为本,加快促进人口长期均衡发展

4.2 应立即全面放开生育,让生育权重新回到家庭

4.3 加快构建生育支持体系,大力鼓励生育

正文

1 中国70年生育政策及情况演变:人口危机临近

1.1 生育政策演变:从家庭自主到政府计划,从鼓励到严控再到放松

1949年以来,中国生育政策经历了四个阶段:一是1949-1953年鼓励生育阶段:限制节育及人工流产。在共产党领导下,只要有了人,什么人间奇迹也可以造出来。”1950年4月,卫生部和军委卫生部联合发布办法禁止非法打胎。1952年12月,卫生部发布《限制节育及人工流产暂行办法》。1953年1月,卫生部通知海关禁止进口查避孕药和用具。

二是1954-1977年宽松计划生育阶段:从节制生育到“晚稀少”政策。1953年第一次人口普查发现全国人口为6.02亿、大幅超出政府预期,同时人口暴增的滞后效应逐渐体现,节制生育政策逐渐被提出。1955年3月,中共中央提出“节制生育是关系广大人民生活的一项重大政策性的问题。”1956年9月,周恩来在中共八大上重申“提倡节制生育”方针。1958年大跃进运动使得“人多力量大”观点一度成为主流,马寅初建议控制人口的“新人口论”被批判。随着大跃进失败及自然灾害影响,中国于1959-1961年进入三年困难时期,节制生育政策再次被提出。1962年12月中共中央、国务院下发《关于认真提倡计划生育的指示》,1966年1月中共中央下发《关于计划生育问题的批示》。

二是1954-1977年宽松计划生育阶段:从节制生育到“晚稀少”政策。1953年第一次人口普查发现全国人口为6.02亿、大幅超出政府预期,同时人口暴增的滞后效应逐渐体现,节制生育政策逐渐被提出。1955年3月,中共中央提出“节制生育是关系广大人民生活的一项重大政策性的问题。”1956年9月,周恩来在中共八大上重申“提倡节制生育”方针。1958年大跃进运动使得“人多力量大”观点一度成为主流,马寅初建议控制人口的“新人口论”被批判。随着大跃进失败及自然灾害影响,中国于1959-1961年进入三年困难时期,节制生育政策再次被提出。1962年12月中共中央、国务院下发《关于认真提倡计划生育的指示》,1966年1月中共中央下发《关于计划生育问题的批示》。1971年7月,国务院要求“在第四个五年计划期内使人口自然增长率逐年降低,力争到1975年城市降到10‰左右,农村降到15‰以下”。在当年制定“四五”计划中,提出“一个不少,两个正好,三个多了”。1973年12月第一次全国计划生育工作汇报会提出“晚、稀、少”的政策。“晚”指男25周岁、女23周岁以后结婚,女24周岁以后生育;“稀”指生育间隔为3年以上;“少”指一对夫妇生育不超过两个孩子。

三是1978-2013年严格计划生育阶段:独生子女政策、“一孩半”政策、“双独二孩”政策,计划生育一票否决。1978年末开始改革开放后,经济社会多数领域从政府计划转向市场调节,生育权却进一步从家庭上收到政府集中管理。1978年3月,“国家提倡和推行计划生育”首次被写入宪法。1978年10月,中央明确提出“提倡一对夫妇生育子女数最好一个,最多两个”。1980年2月,新华社公布有关人员的《中国人口百年预测报告》,称如果生育趋势不变中国人口到2050年将达到40亿,引起震动。1980年9月,中共中央发表《关于控制我国人口增长问题致全体共产党员共青团员的公开信》,要求每对夫妇只生育一个孩子。从此,旨在控制一代人生育率的“独生子女政策”在全国全面启动和实施。1982年9月,计划生育国策被写入中共十二大报告,并在同年12月落实到宪法,即“国家推行计划生育,使人口的增长同经济和社会发展计划相适应”、“夫妻双方有实行计划生育的义务”。当年,湖南省常德市率先实行“计划生育一票否决制”,后在全国推行。

由于阻力很大,1984年4月中共中央适当给部分农村地区“开小口、堵大口”,全国19个省农村逐渐调整为“一孩半政策”,即头胎生女孩的,可再生一个孩子。2001年底通过、2002年9月施行的《人口与计划生育法》规定,双方均为独生子女且已生育一个子女的,可以生育第二个子女。各地根据该法制定“双独二孩”政策并陆续推开,河南2011年实行、全国最晚。根据社科院蔡昉(2018)统计,2010年之前独生子女政策覆盖全国35.9%的总人口,一孩半政策覆盖52.9%,二孩政策覆盖9.6%口,三孩及以上的政策覆盖1.6%。

四是2014年至今放松计划生育阶段:从“单独二孩”到“全面二孩”。2013年卫生部与国家计划生育委员会合并为国家卫生和计划生育委员会,同年11月中共十八届三中全会决定启动“单独二孩”政策。因效果不好2016年推行“全面二孩”政策,《人口和计划生育法》修订为“国家提倡一对夫妻生育两个子女”。2018年不再保留国家卫生和计划生育委员会,组建国家卫生健康委员会,这是自1981年国家计划生育委员会组建以来,国务院组成部门中第一次没有“计划生育”名称。

四是2014年至今放松计划生育阶段:从“单独二孩”到“全面二孩”。2013年卫生部与国家计划生育委员会合并为国家卫生和计划生育委员会,同年11月中共十八届三中全会决定启动“单独二孩”政策。因效果不好2016年推行“全面二孩”政策,《人口和计划生育法》修订为“国家提倡一对夫妻生育两个子女”。2018年不再保留国家卫生和计划生育委员会,组建国家卫生健康委员会,这是自1981年国家计划生育委员会组建以来,国务院组成部门中第一次没有“计划生育”名称。1.2 生育情况演变:生育率走向低迷,全面二孩效应消退,出生人口即将大幅下滑

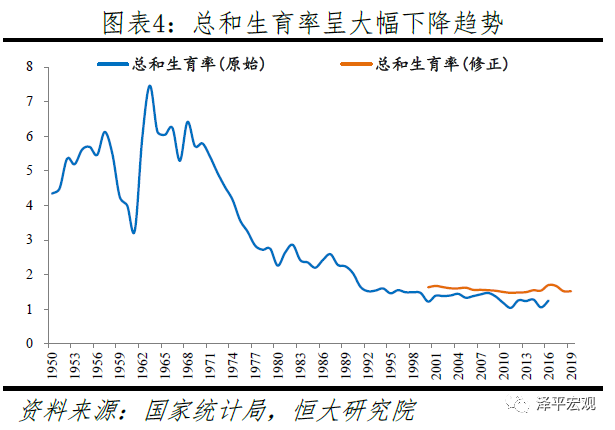

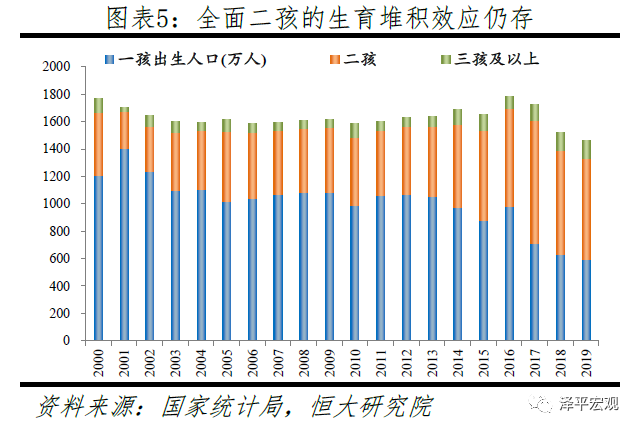

全面二孩政策不及预期,生育堆积效应业已消退,继2018年出生人口下降200万后,2019年出生人口再下降58万至1465万。新中国成立以来,中国先后出现三轮婴儿潮,分别为1950-1958年的年均2100万,1962-1975年的年均2628万,1981-1994年的2246万,之后逐渐下滑至2003-2012年的1600万上下,其中2012年为1635万。中国总和生育率从1970年代之前的6左右,降至1990年的2左右,再降至2010年后的1.5左右。第四轮婴儿潮原本应在2010年后出现,但因长期严格执行的计划生育而消失。在上述背景下,独生子女政策终于有所松动,2013年末中央决定实施单独二孩政策,2015年末中央决定全面放开二孩,但效果不及预期,“单独二孩”和“全面二孩”政策均未能扭转低迷生育趋势。2013-2015年出生人口分别为1640、1687、1655万。2015年末中央决定全面放开二孩,出生人口在2016年达1786万、创2000年以来峰值;但2017年即下滑至1725万,2018年再下降200万至1523万,2019年为1465万。

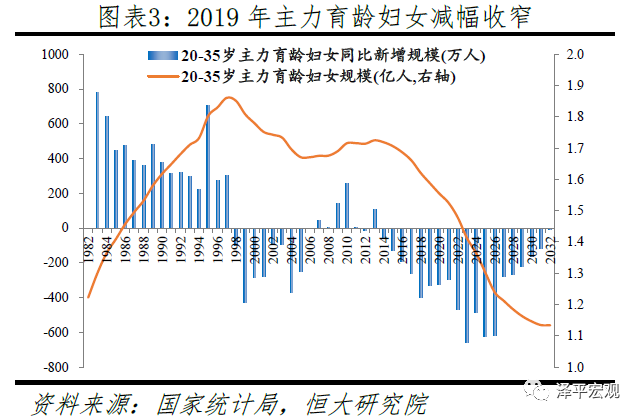

2019年出生人口减幅明显收窄主要在于主力育龄妇女数量减幅边际明显收窄和生育率基本稳定,一孩和二孩出生数减幅均较2018年明显收窄。从育龄妇女数据看,2016-2019年15-49岁育龄妇女数量分别减少491、398、715、502万,其中生育子女数占比超85%的20-35岁主力育龄妇女数量分别减少194、264、398、331万,2018年主力育龄妇女数量较2017年多减134万,2019年较2018年少减67万。从生育水平看,根据我们估算,2016年总和生育冲高至1.7、较2015年明显上升,2017年略降,2018年明显下降至1.5左右,2019年基本持平。从国际比较看,当前中国总和生育率水平不仅低于全球平均的2.47,还低于高收入经济体的1.67。从分孩次出生数看,2015-2019年一孩出生数分别为879、981、713、629和593万,二孩出生数分别为658、715、892、760和747万(2019年数据为估计),三孩及以上出生数分别为118、90、117、134和125万(2019年数据为估计)。2016年出生人口大幅增加131万,主要在于一孩出生数大幅增加132万、贡献78%,二孩出生数增加57万、仅略高于2015年的增量53万;2017年全面二孩效应才开始明显显现,尽管当年一孩出生数大幅下降268万,但二孩出生数大幅增加177万;2018年出生人口大幅下滑200万,主要是二孩出生数大幅下降132万和一孩出生数下降84万;2019年一孩、二孩出生数分别减少36、13万,对总出生人口减量分别贡献62%、22%。

从长期趋势看,由于生育堆积效应逐渐消失、育龄妇女规模持续下滑,当前出生人口仍处于快速下滑期,预计2030年将进一步降至不到1100万。从分孩次出生数占比看,二孩及以上孩次占比从2015-2016年的45%-47%骤升至2017年58.6%,2018、2019年分别为58.7%、59.5%。没有一孩哪有二孩三孩,在生育堆积效应消失后,一孩出生数占比将恢复到高于二孩占比的常态。2016-2019年一孩出生人口大减近40%,跌至不到600万的历史低位,预示出生人口还将明显下滑。从育龄妇女数据看,20-35岁主力育龄妇女规模在1997年达1.86亿的峰值,降至2006年的1.67亿后小幅回升至2013年的1.73亿,之后将持续下滑至2031年,2032-2038年有所回升,2039年后再持续下滑;其中,2030年20-35岁育龄妇女规模将分别比2019年减少约28%,2050年将较2030年再减少约19%。按照当前趋势预测,中国出生人口将持续快速下滑至2028年的不到1100万,2029-2036年有所企稳,2037年后再持续下滑至2050年的约800多万。

从长期趋势看,由于生育堆积效应逐渐消失、育龄妇女规模持续下滑,当前出生人口仍处于快速下滑期,预计2030年将进一步降至不到1100万。从分孩次出生数占比看,二孩及以上孩次占比从2015-2016年的45%-47%骤升至2017年58.6%,2018、2019年分别为58.7%、59.5%。没有一孩哪有二孩三孩,在生育堆积效应消失后,一孩出生数占比将恢复到高于二孩占比的常态。2016-2019年一孩出生人口大减近40%,跌至不到600万的历史低位,预示出生人口还将明显下滑。从育龄妇女数据看,20-35岁主力育龄妇女规模在1997年达1.86亿的峰值,降至2006年的1.67亿后小幅回升至2013年的1.73亿,之后将持续下滑至2031年,2032-2038年有所回升,2039年后再持续下滑;其中,2030年20-35岁育龄妇女规模将分别比2019年减少约28%,2050年将较2030年再减少约19%。按照当前趋势预测,中国出生人口将持续快速下滑至2028年的不到1100万,2029-2036年有所企稳,2037年后再持续下滑至2050年的约800多万。

1.3 影响:劳动力萎缩,老龄化加速,人口即将见顶,人口红利消失,剩男问题严峻

1.3 影响:劳动力萎缩,老龄化加速,人口即将见顶,人口红利消失,剩男问题严峻1)劳动力规模持续萎缩,2050年将比2019年大幅减少23%。1978年改革开放后,中国依靠庞大且年轻的劳动力资源,以及与之相关的巨大市场,快速成长为世界第二大经济体。1962-1975年第二轮婴儿潮人口是改革开放40年的建设主力,生产和储蓄多,消费少,导致储蓄率和投资率上升,储蓄超过投资部分产生贸易顺差,同时过剩的流动性和人均收入水平提高推动消费升级,经济潜在增速较高。在长期低生育率背景下,中国15-64岁劳动年龄人口比例及规模分别在2010年、2013年见顶,而日本、美国、英国的劳动年龄人口比例分别在1991、2009、2013年见顶,当时的人均收入远高于中国。2019年中国劳动年龄人口降至约9.9亿,中国就业人员总量2018年首次出现下降。按照当前趋势,到2050年中国劳动年龄人口将在2019年的基础上再减少2.3亿至7.6亿,即减少约24%。根据2010年人口普查资料,80后、90后、00后人口分别为2.19亿、1.88亿、1.47亿,90后比80后少约3100万,00后比90后少4100万。随着劳动力供给总量持续萎缩,劳动力成本将日益上升,部分制造业已经开始并将继续向东南亚、印度等地迁移。从边际上看,中国人口红利已经结束,面临“未富先老”局面,未来储蓄率和投资率将逐渐下降,消费率将逐渐上升,经济潜在增速下滑。从绝对水平看,当前中国人口总抚养比约40%,未来一段时间仍处于人口负担相对较轻的“人口机会窗口期”(小于50%)。

2)人口老龄化加快,2022年进入深度老龄化社会。

2)人口老龄化加快,2022年进入深度老龄化社会。由于计划生育中国的老龄化速度和规模前所未有,2019年中国老龄化达12.6%,2022年中国将进入占比超14%的深度老龄化社会,2033年左右进入占比超20%的超级老龄化社会,之后持续快速上升至2060年的约35%。2019年中国65岁及以上人口占总人口比重为12.6%、较2018年上升0.7个百分点。与历史数据相比,人口老龄化程度加快;2001-2010年中国老龄化程度年均增加0.2个百分点,2011-2019年年均增加约0.4个百分点。从发达国家情况看,从65岁及以上人口占比超过7%的老龄化过渡到超14%的深度老龄化,法国用了126年、英国46年、德国40年、日本24年(1971-1995年);从深度老龄化到老年人口占比超过20%的超级老龄化,法国用了28年(1990-2018年),德国用了36年(1972-2008年),日本用了11年(1995-2006年)。中国2001年65岁及以上人口占比超过7%、进入老龄化社会。预计中国将于2022年、即用21年进入深度老龄化社会,再11年后即2033年前后进入超级老龄化社会,之后持续快速升至2050年的29.5%、2060年的35.2%,企稳一段后将再度上升至2084年及之后的约40%。而且,由于人口基数大,中国老年人口规模也是前所未有。2019年中国65岁及以上人口已达1.76亿,预计到2050将达3.76亿,2058年达4.14亿的峰值,届时大致每3个中国人中就有1个65岁以上的老人。并且,高龄化问题也将日益突出。2019年中国80岁及以上高龄老人超过3200万人,占比2.3%。预计2030、2050、2073、2100年将分别占比3.8%、10.3%、17.1%、20.8%。此外,从人口年龄中位数看,1980-2015年中国人口年龄中位数从21.9岁升至36.5岁,预计2030、2050年将分别升至43.0、50.7岁。从国际看,2015年美国、欧洲、日本、印度人口年龄中位数分别为37.6、41.4、46.4、26.8岁,到2050年将分别为42.7、47.1、54.7、38.1岁。到2050年,中国人口年龄中位数将明显高于美国、欧洲、印度,制约国际竞争力。

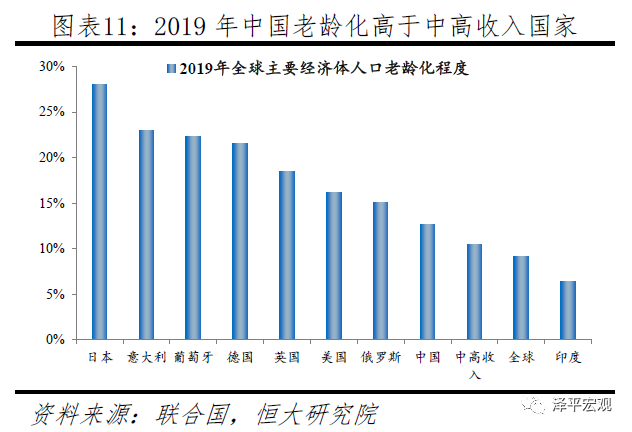

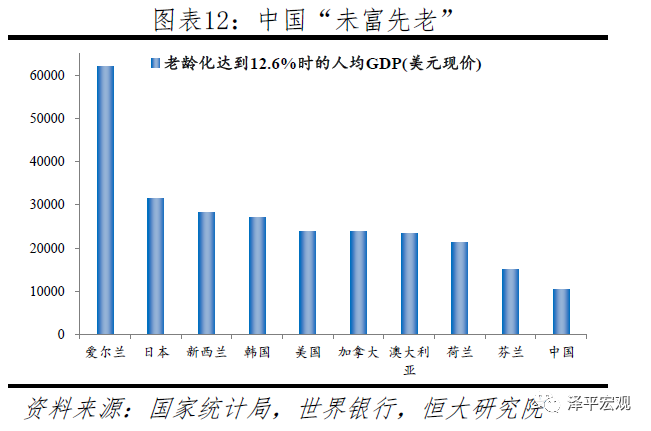

中国未富先老问题突出,美日韩老年人口比重达12.6%时人均GDP均在2.4万美元以上,而中国仅1万美元。从老龄化水平的国际比较看,2019年中国老龄化程度在全球经济体中位居第61位,高于中等偏上收入经济体2.2个百分点。2019年全球65岁及以上人口占比为9.1%,高收入经济体、中等偏上收入经济体分别为18.0%、10.4%;全球老龄化程度位居前三的经济体为日本、意大利、葡萄牙,占比分别为28.0%、23.0%、22.4%。从老龄化程度与经济发展水平的国际对比看,美国、日本、韩国、中国人均GDP达到1万美元分别在1978、1981、1994、2019年,当时65岁及以上人口占比分别为11.2%、9.2%、5.8%、12.6%。美国、日本、韩国、中国65岁及以上人口占比达到12.6%分别是在1990、1992、2015、2019年,当时人均GDP分别为2.4万、3万、2.7万、1万美元。

中国未富先老问题突出,美日韩老年人口比重达12.6%时人均GDP均在2.4万美元以上,而中国仅1万美元。从老龄化水平的国际比较看,2019年中国老龄化程度在全球经济体中位居第61位,高于中等偏上收入经济体2.2个百分点。2019年全球65岁及以上人口占比为9.1%,高收入经济体、中等偏上收入经济体分别为18.0%、10.4%;全球老龄化程度位居前三的经济体为日本、意大利、葡萄牙,占比分别为28.0%、23.0%、22.4%。从老龄化程度与经济发展水平的国际对比看,美国、日本、韩国、中国人均GDP达到1万美元分别在1978、1981、1994、2019年,当时65岁及以上人口占比分别为11.2%、9.2%、5.8%、12.6%。美国、日本、韩国、中国65岁及以上人口占比达到12.6%分别是在1990、1992、2015、2019年,当时人均GDP分别为2.4万、3万、2.7万、1万美元。

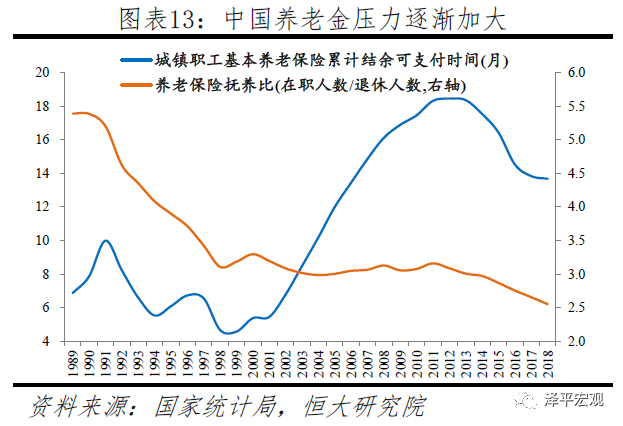

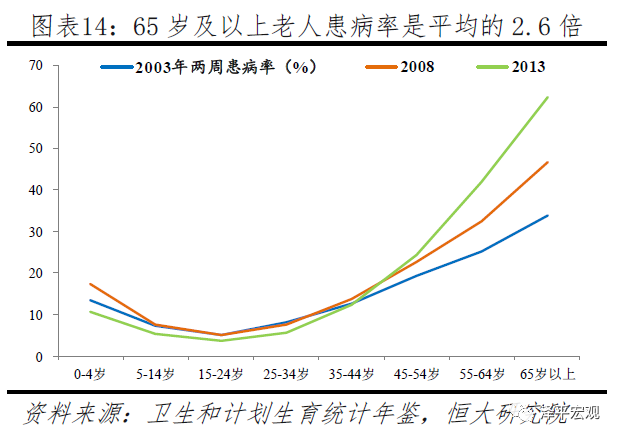

人口老龄化使得社保收支矛盾日益凸显,养老金缺口将日益增加。2019年中社会保险基金收支结余5855亿元,剔除财政补贴后的实际盈余为-13538亿元,连续7年为负。养老保险在社保体系中占比70%,2018年养老保险基金实际盈余为-4504亿元,实际盈余连续6年为负。当前社保缺口主要在于历史欠账,即计划经济时代国企办社会,部分人群未在退休前缴纳保险费,但享受养老金发放福利。2017年11月国务院发布《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》,要求2020年底之前划转企业国有股权的10%补充社保。但随着人口老龄化程度不断加深,养老金缺口将日益凸显,这也是全球面临的普遍难题。从中国城镇职工基本养老保险基金看,中国累计结余可支付时间从2012年的18.5个月逐渐下降至2018年的13.7个月,抚养比(在职人数/退休人数)降至2.55.2018年有4省入不敷出,18个省的累计结余可支付时间在12个月以下,8个省的抚养比已降至2以下;其中黑龙江养老保险基金从2013年开始持续“入不敷出”,2016年累计结余转负。并且,随着老龄化加剧,医疗支出压力也将越来越大。根据国家卫生服务调查,2003-2013年中国调查地区居民两周患病率(患病人次数/调查人数)从14.3%增至24.1%;其中65岁及以上人口患病从33.8%增至62.2%,2013年老年人口的患病率是平均水平的2.58倍。

人口老龄化使得社保收支矛盾日益凸显,养老金缺口将日益增加。2019年中社会保险基金收支结余5855亿元,剔除财政补贴后的实际盈余为-13538亿元,连续7年为负。养老保险在社保体系中占比70%,2018年养老保险基金实际盈余为-4504亿元,实际盈余连续6年为负。当前社保缺口主要在于历史欠账,即计划经济时代国企办社会,部分人群未在退休前缴纳保险费,但享受养老金发放福利。2017年11月国务院发布《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》,要求2020年底之前划转企业国有股权的10%补充社保。但随着人口老龄化程度不断加深,养老金缺口将日益凸显,这也是全球面临的普遍难题。从中国城镇职工基本养老保险基金看,中国累计结余可支付时间从2012年的18.5个月逐渐下降至2018年的13.7个月,抚养比(在职人数/退休人数)降至2.55.2018年有4省入不敷出,18个省的累计结余可支付时间在12个月以下,8个省的抚养比已降至2以下;其中黑龙江养老保险基金从2013年开始持续“入不敷出”,2016年累计结余转负。并且,随着老龄化加剧,医疗支出压力也将越来越大。根据国家卫生服务调查,2003-2013年中国调查地区居民两周患病率(患病人次数/调查人数)从14.3%增至24.1%;其中65岁及以上人口患病从33.8%增至62.2%,2013年老年人口的患病率是平均水平的2.58倍。

3)中国人口突破14亿,但即将陷入负增长。

3)中国人口突破14亿,但即将陷入负增长。2019年中国人口突破14亿,《国家人口发展规划(2016-2030年)》预期的2020年14.2亿不可能实现。2019年中国总人口为140005万人,首次突破14亿,较2018年增加467万,人口增量持续收窄,自然增长逐渐放缓。1949年中国人口(不含港澳台及海外华侨)5.4亿,1981年突破10亿,2019年突破14亿。中国人口从8亿到10亿,花了12年;从10亿到12亿,花了14年;从12亿到14亿,花了24年。2016年《国家人口发展规划(2016-2030年)》预估2020年中国人口为14.2亿人,要达到这一预期目标需要2020年中国人口增加约2000万,这显然是不可能的。《国家人口发展规划(2016-2030年)》预估错误的原因在于过高估计了全面二孩政策对生育率提升的影响,认为2015年总和生育率在1.5-1.6之间,预期2020年、2030年总和生育率分别为1.8,进而预测中国人口将在2030年前后达14.5亿人的峰值。

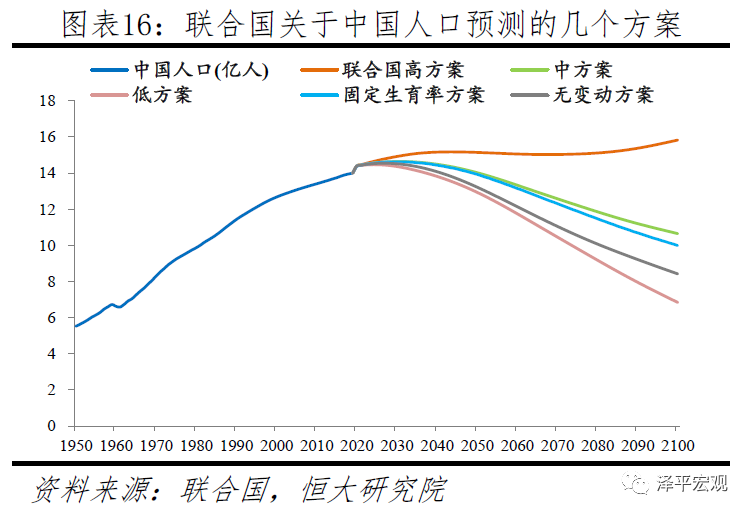

联合国对中国人口增长同样存在高估,中方案预测2031年达14.6亿人的峰值。联合国《世界人口展望(2019)》对中国人口有9个预测方案,其中中方案假设2015-2020年、2020-2025年、2025-2030年中国总和生育率分别为1.70、1.72、1.73,进而预测中国人口将在2031年迎来14.6亿的峰值。此外,其低方案假设2015-2020年、2020-2025年、2025-2030年中国总和生育率分别为1.45、1.32、1.23,人口将于2024年达到14.5亿的峰值。

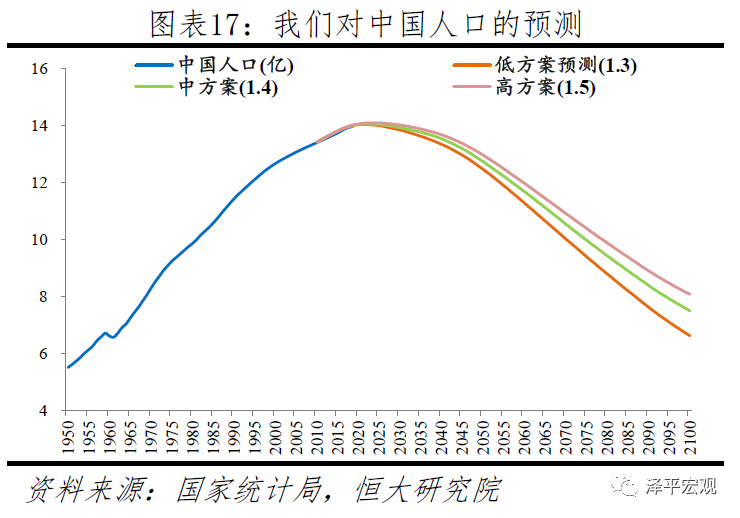

我们预测,中国人口将在“十四五”时期陷入负增长,2050年左右开始中国人口总量将急剧萎缩,2100年中国人口将降至不到8亿,届时中国人口占全球比例将从当前的约19%降至7%。相较于维持人口总量不变的世代更替水平2.1,以1.4左右的总和生育率大致意味着总人口每隔一代人将萎缩约1/3。比如,韩国当前总和生育率为0.98,意味着韩国人口每隔一代人将减少超过50%。尽管2019年中国总和生育率约为1.5,但随着生育堆积效应消失,生育率还将进一步下滑。即使以1.4的总和生育率估计,中国人口将在2022年前后达到峰值;如果总和生育率为1.3或者1.5,中国人口将在2021、2024年达到峰值。人口见顶之后前25-30年内萎缩速度较慢,但随着1962-1975年高生育率时期的出生人口进入生命终点后,萎缩速度将明显变快。2050年中国人口将较2022年减少仅9%,2075年中国人口将较2050年减少22%,2100年中国人口将较2075年减少25%,即降至约7.5亿。1950年中国人口占全球比例为22%,2019年小幅降至约19%,2100年将大幅降至约7%。随着人口总量萎缩,中国的大市场优势将逐渐丧失,综合国力也将受到影响。

我们预测,中国人口将在“十四五”时期陷入负增长,2050年左右开始中国人口总量将急剧萎缩,2100年中国人口将降至不到8亿,届时中国人口占全球比例将从当前的约19%降至7%。相较于维持人口总量不变的世代更替水平2.1,以1.4左右的总和生育率大致意味着总人口每隔一代人将萎缩约1/3。比如,韩国当前总和生育率为0.98,意味着韩国人口每隔一代人将减少超过50%。尽管2019年中国总和生育率约为1.5,但随着生育堆积效应消失,生育率还将进一步下滑。即使以1.4的总和生育率估计,中国人口将在2022年前后达到峰值;如果总和生育率为1.3或者1.5,中国人口将在2021、2024年达到峰值。人口见顶之后前25-30年内萎缩速度较慢,但随着1962-1975年高生育率时期的出生人口进入生命终点后,萎缩速度将明显变快。2050年中国人口将较2022年减少仅9%,2075年中国人口将较2050年减少22%,2100年中国人口将较2075年减少25%,即降至约7.5亿。1950年中国人口占全球比例为22%,2019年小幅降至约19%,2100年将大幅降至约7%。随着人口总量萎缩,中国的大市场优势将逐渐丧失,综合国力也将受到影响。

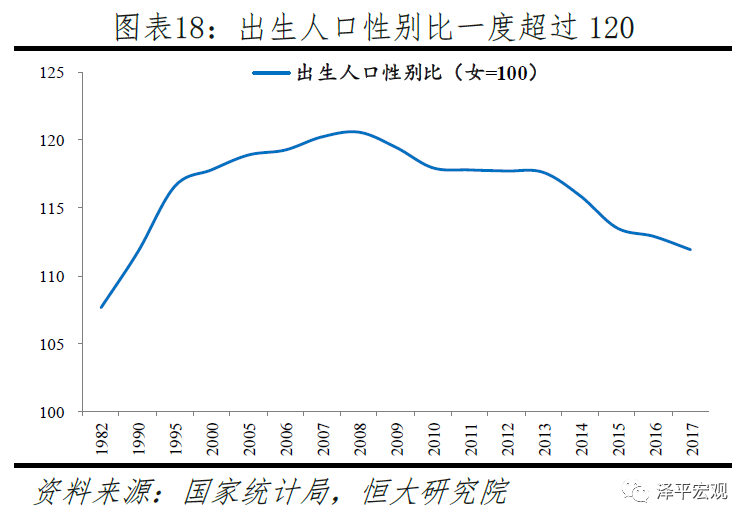

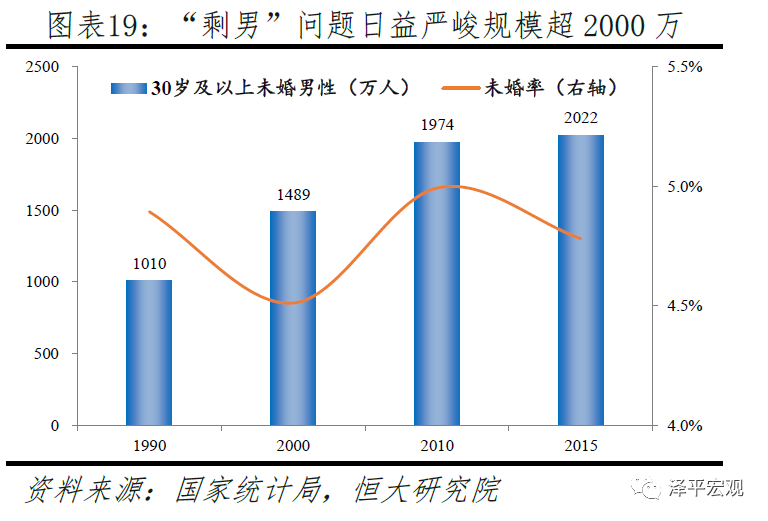

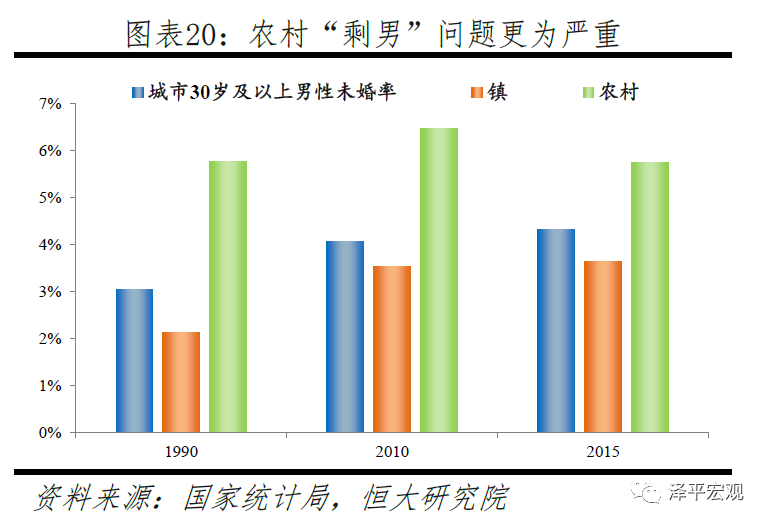

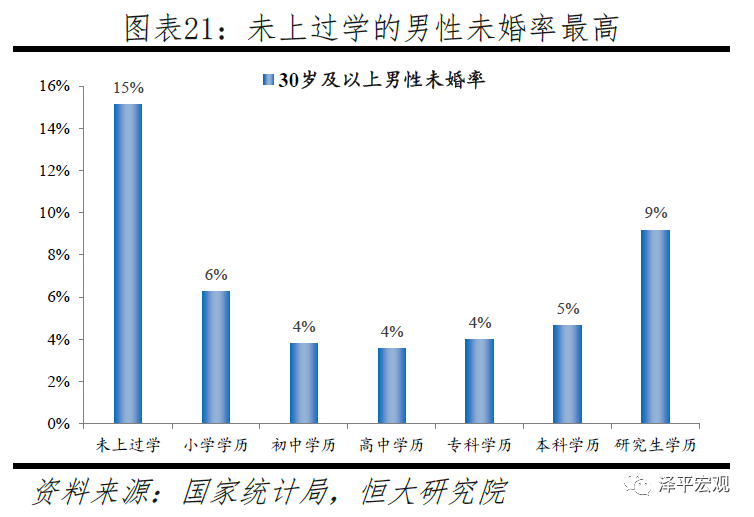

4)出生人口性别比从1980年代开始逐渐严重失衡,“剩男”问题日益突出。90后、00后男女性别失衡非常严重,出生人口性别比一度超过120。1982年中国出生人口性别比为107.6,1990年超过110,2000年接近118,之后长期超过120,2008年后开始持续下降,2017年已降至111.9。根据2010年人口普查资料,00后男女性别比达119,男性比女性多近1300万;90后男女性别比达110,男性比女性多近900万。80后、70后未婚人群男女性别比分别为137、308。2015年中国30岁及以上未婚男性规模已超2000万,预计到2040年将超4000万。1990年中国30岁及以上未婚男性仅略超1000万人,2000年超过1600万,2015年超过2000万。从城乡分布看,农村“剩男”问题比城市和建制镇更严重,2015年农村30岁以上男性未婚率为5.7%,超过城市的4.3%和建制镇的3.6%。从受教育程度看,未上过学的男性未婚率高达15%;其次是因为学习深造推迟进入婚姻市场的研究生学历男性,未婚率高达9%。随着1990年以来高性别比的出生人口逐渐进入婚嫁年龄,预计未来“剩男”问题还将更为突出,到2040年可能达约4000万。“个人困扰”的婚姻挤压问题可能演变为“公共问题”的人口安全问题,包括妇女买卖、性骚扰、性犯罪等。

4)出生人口性别比从1980年代开始逐渐严重失衡,“剩男”问题日益突出。90后、00后男女性别失衡非常严重,出生人口性别比一度超过120。1982年中国出生人口性别比为107.6,1990年超过110,2000年接近118,之后长期超过120,2008年后开始持续下降,2017年已降至111.9。根据2010年人口普查资料,00后男女性别比达119,男性比女性多近1300万;90后男女性别比达110,男性比女性多近900万。80后、70后未婚人群男女性别比分别为137、308。2015年中国30岁及以上未婚男性规模已超2000万,预计到2040年将超4000万。1990年中国30岁及以上未婚男性仅略超1000万人,2000年超过1600万,2015年超过2000万。从城乡分布看,农村“剩男”问题比城市和建制镇更严重,2015年农村30岁以上男性未婚率为5.7%,超过城市的4.3%和建制镇的3.6%。从受教育程度看,未上过学的男性未婚率高达15%;其次是因为学习深造推迟进入婚姻市场的研究生学历男性,未婚率高达9%。随着1990年以来高性别比的出生人口逐渐进入婚嫁年龄,预计未来“剩男”问题还将更为突出,到2040年可能达约4000万。“个人困扰”的婚姻挤压问题可能演变为“公共问题”的人口安全问题,包括妇女买卖、性骚扰、性犯罪等。

5)失独家庭已达百万。独生子女死亡可能会让整个家庭面临崩溃,抚养、赡养、经济、教育等家庭功能和社会化功能将逐渐弱化甚至消失。有关研究表明,当前中国已累计超过100万个,且每年“失独家庭”增加7.6万个,此外还有数量较大的残独家庭。

5)失独家庭已达百万。独生子女死亡可能会让整个家庭面临崩溃,抚养、赡养、经济、教育等家庭功能和社会化功能将逐渐弱化甚至消失。有关研究表明,当前中国已累计超过100万个,且每年“失独家庭”增加7.6万个,此外还有数量较大的残独家庭。2 为什么不生?——生育基础削弱、生育成本约束

2.1 生育理论:从死亡率下降驱动到功利性生育意愿消退,再到成本约束

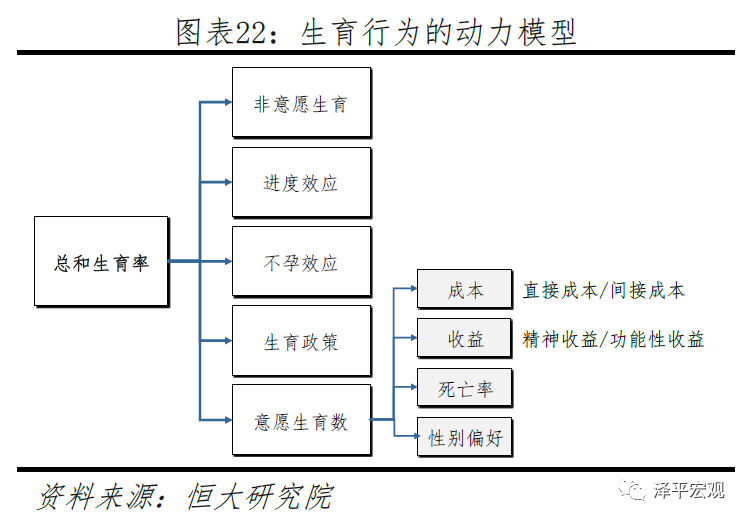

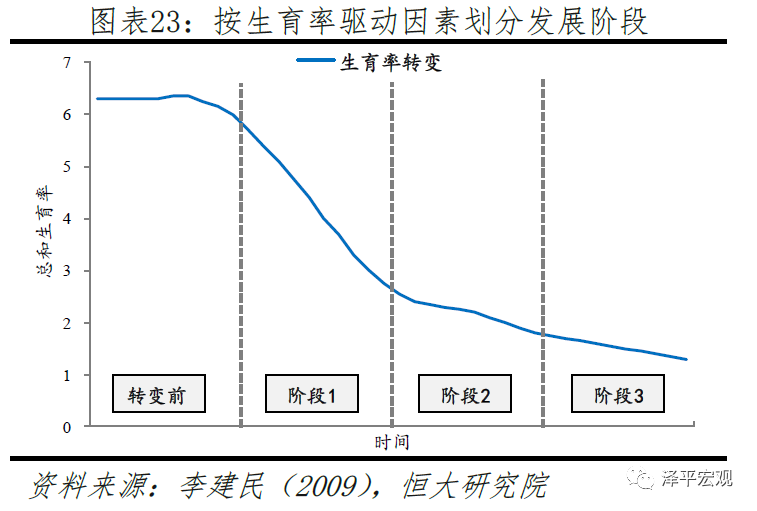

根据驱动生育率下降主导因素的变化,可以将人类历史划分为四个阶段:1)高死亡率驱动阶段,人们需要以高生育率抗衡高死亡率,总和生育率多在6以上。农业文明时期生养孩子的直接成本很低、农业生产的闲暇时间多、机会成本低。而且劳动密集型的农业生产模式决定生养子女的预期经济收益高,农民只能依靠养儿防老,家族地位也与人丁是否兴旺密切相关。公共卫生条件落后、战争频繁等因素导致死亡率高达20‰或30‰以上,这使得人民不得不以高生育率抗衡高死亡率。2)死亡率下降驱动阶段,人们认识到低生育率也能保证收益最大化,总和生育率从6以上降到3左右。随着公共卫生条件大幅改善、医疗技术大幅进步,死亡率持续大幅下降,人类不再需要以高生育率对抗高死亡率,生育率随着避孕节育技术进步而下降。从国际经验看,这种自然转变大多有15-25年的时滞。1950-1970年中国死亡率大致从约20‰降至8‰,1970-1978年中国总和生育率从5.8降至2.7。3)功利性生育消退阶段,人们的生育行为更接近情感需求,并重视子女质量提升,总和生育率大致从3降到2左右。由于死亡率已降至低水平,影响生育行为的主导因素转变为收益问题。随着经济社会现代化发展,生养孩子的直接成本上升,特别是受教育程度普遍提高后、女性更多参与就业使得生育孩子的机会成本上升;而在收益方面,精神收益与收入基本不相关,功利性收益下降,导致意愿生育数下降。并且,收入上升使得家庭对孩子质量的需求更大。这逐渐使得家庭的生育行为逐渐远离功利,接近一男一女两个孩子的情感需求,总和生育率大致降到2左右。中国这种转变大致发生在1979-1990年,除计划生育政策影响外,还在于改革开放后工业化、城市化快速推进,乡镇企业发展以及农村人口大量迁向城市打工。4)成本约束的低生育率阶段,总和生育率降至更替水平2以下,低于意愿生育水平。在现代社会,生育率的进一步下降不是因为意愿生育意愿数的减少,而主要是成本提高导致人们的生育意愿不能完全实现。实际生育水平与意愿生育水平的差距决定于成本的高低。

2.2 晚婚晚育、单身丁克、不孕不育等削弱生育基础

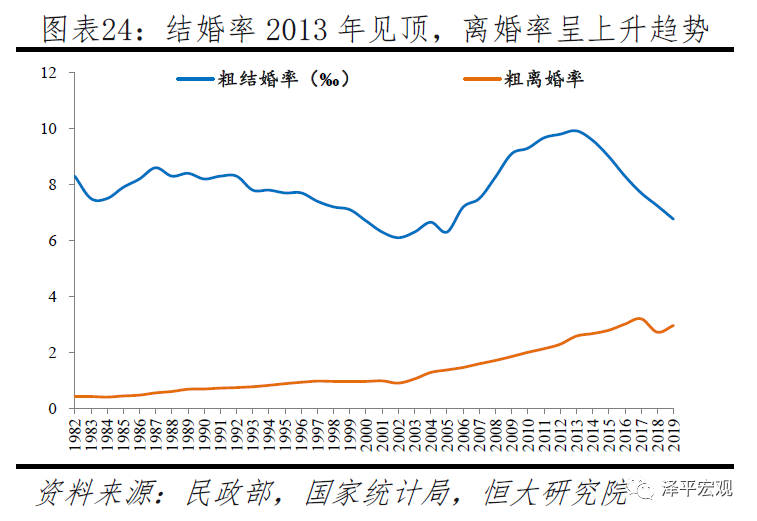

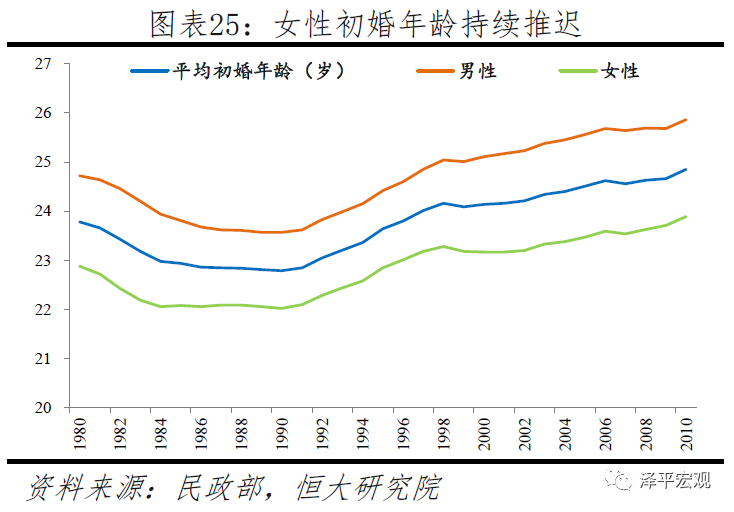

2.2 晚婚晚育、单身丁克、不孕不育等削弱生育基础1)中国结婚率2013年见顶后持续回落,离婚率呈上升趋势;晚婚晚育现象日益突出,1990-2015年平均初育年龄从24.1岁推迟至26.3岁。与美国、欧洲非婚生子女占比高达40%-60%不同,中国非婚生子女占比大约不到10%,因此,中国的生育问题首先是结婚问题。2013-2019年中国结婚对数从1346.9万对持续降至947.1万对、降幅29.7%,粗结婚率从9.9‰下降至6.8‰,离婚对数从350.0万对升至415.4万对、增幅18.6%,粗离婚率从2.6‰上升至3.0‰,离结比(离婚对数/结婚对数)从26.0%升至43.8%,“婚都不结了,怎么生孩子”。1990-2010年男性平均初婚年龄从23.6岁推迟至25.9岁,女性平均初婚年龄从22.0岁推迟到23.9岁;其中,女性、男性平均初婚年龄分别在1996、1998年超过晚婚年龄(女23、男25岁)。根据民政部统计,2005-2018年20-24岁结婚登记人数(含再婚)占比从47.0%降至21.5%,25-29岁、30-34岁、35岁以上结婚登记人数占比分别从34.3%、9.9%、8.8%增至36.3%、15.5%、26.7%。

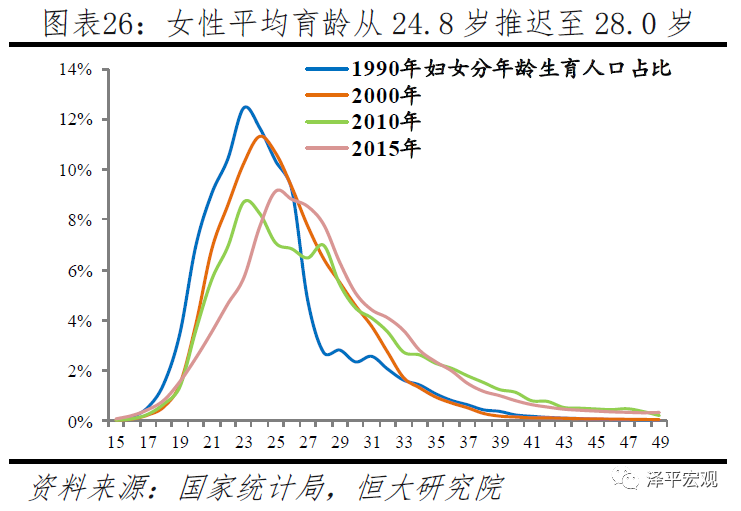

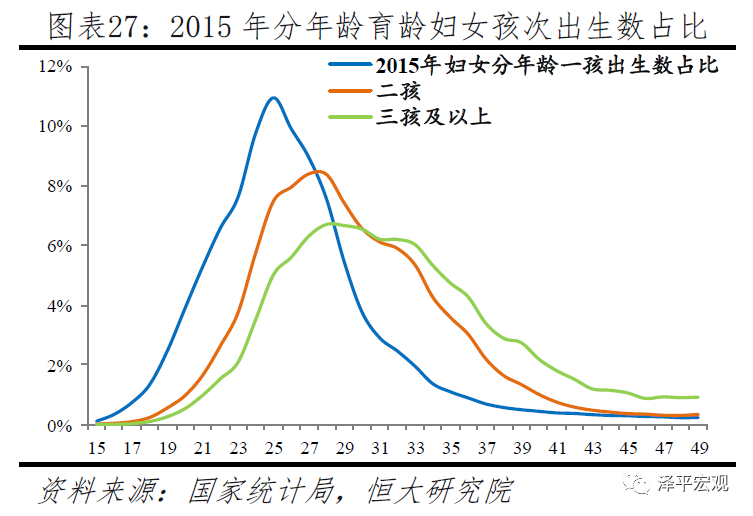

晚育现象也日益突出。1990-2015年女性平均初育年龄从24.1岁推迟至26.3岁,平均生育年龄(所有孩次)从24.8岁推迟至28.0岁。1990年主要初育年龄、主要生育年龄均为20-27岁,生育一孩数、生育子女数占比分别为86.6%、74.9%。而到2015年,主要初育年龄推迟至22-29岁,且生育一孩数占比降至66.7%;主要生育年龄推迟至23-30岁,且生育子女数占比降至59.1%。并且,1990-2015年30岁以上高龄产妇的生育一孩数占比从4.2%增至近19.2%,生育子女数占比14.0%增至32.3%。从2015年小普查数据看,生育一孩、二孩、三孩及以上的平均年龄分别为26.3、29.6、32.0岁,生育孩次数占比分别为72.0%、73.5%、69.5%。

晚育现象也日益突出。1990-2015年女性平均初育年龄从24.1岁推迟至26.3岁,平均生育年龄(所有孩次)从24.8岁推迟至28.0岁。1990年主要初育年龄、主要生育年龄均为20-27岁,生育一孩数、生育子女数占比分别为86.6%、74.9%。而到2015年,主要初育年龄推迟至22-29岁,且生育一孩数占比降至66.7%;主要生育年龄推迟至23-30岁,且生育子女数占比降至59.1%。并且,1990-2015年30岁以上高龄产妇的生育一孩数占比从4.2%增至近19.2%,生育子女数占比14.0%增至32.3%。从2015年小普查数据看,生育一孩、二孩、三孩及以上的平均年龄分别为26.3、29.6、32.0岁,生育孩次数占比分别为72.0%、73.5%、69.5%。

此外,结婚后选择丁克的家庭也在增多,尤其是在较为发达的一二线城市。深圳市社会科学院性别文化研究中心2003年的一项调查表明,丁克家庭在深圳市户籍家庭中占比约为10%左右,且呈趋势上升;根据全国政协副秘书长刘家强2018年7月在《学习时报》发表文章,2010年中国有60万户丁克家庭,并有继续增加的趋势。

此外,结婚后选择丁克的家庭也在增多,尤其是在较为发达的一二线城市。深圳市社会科学院性别文化研究中心2003年的一项调查表明,丁克家庭在深圳市户籍家庭中占比约为10%左右,且呈趋势上升;根据全国政协副秘书长刘家强2018年7月在《学习时报》发表文章,2010年中国有60万户丁克家庭,并有继续增加的趋势。2)因婚姻市场匹配问题及单身主义等,“剩女”规模快速增加至约600万,学历越高“剩下”的概率越大。在婚姻市场中,女性多偏好不低于自身条件的男性,男性多偏好不高于自身条件的女性。这意味着即便婚姻市场男女性别比平衡,条件最好的女性和条件最差的男性也最有可能被剩下。1990年中国30岁及以上未婚女性仅为46万,2000年超过154万,2015年攀升至590万;其中,30-34岁女性未婚率从0.6%攀升至7.0%。从城乡分布看,2015年城市30岁及以上女性未婚率为2.4%,明显超过建制镇的1.0%、农村的0.9%。从受教育程度看,30岁及以上研究生学历女性未婚率高达11%,远高于本科学历及以下女性未婚率的5%。

3)不孕不育人群增多削弱生育能力。生育年龄推迟、环境污染、不良生活方式、生殖卫生保护缺失等导致不孕不育率上升。女性的最佳生育年龄为25-29岁,男性为25-35岁。有研究发现,35岁女性生育能力大致为25岁时的50%,到40岁时再降至35岁的50%。日夜颠倒、久坐、不锻炼、长时间使用电子产品、吸烟、酗酒、环境污染、高强度辐射等均会导致男性精子质量下降。根据广州医科大学附属第三医院2018年基于11.3万例样本的研究,2005-2014年男性精液质量呈明显下滑态势。

3)不孕不育人群增多削弱生育能力。生育年龄推迟、环境污染、不良生活方式、生殖卫生保护缺失等导致不孕不育率上升。女性的最佳生育年龄为25-29岁,男性为25-35岁。有研究发现,35岁女性生育能力大致为25岁时的50%,到40岁时再降至35岁的50%。日夜颠倒、久坐、不锻炼、长时间使用电子产品、吸烟、酗酒、环境污染、高强度辐射等均会导致男性精子质量下降。根据广州医科大学附属第三医院2018年基于11.3万例样本的研究,2005-2014年男性精液质量呈明显下滑态势。2.3 住房教育医疗等直接成本大、养老负担重、机会成本高抑制生育行为

住房、教育、医疗等直接成本高是抑制生育行为的“三座大山”,“四二一”机构的家庭养老负担重、挤压生育,女性劳动参与率较高但就业权益保障不够,导致机会成本高。

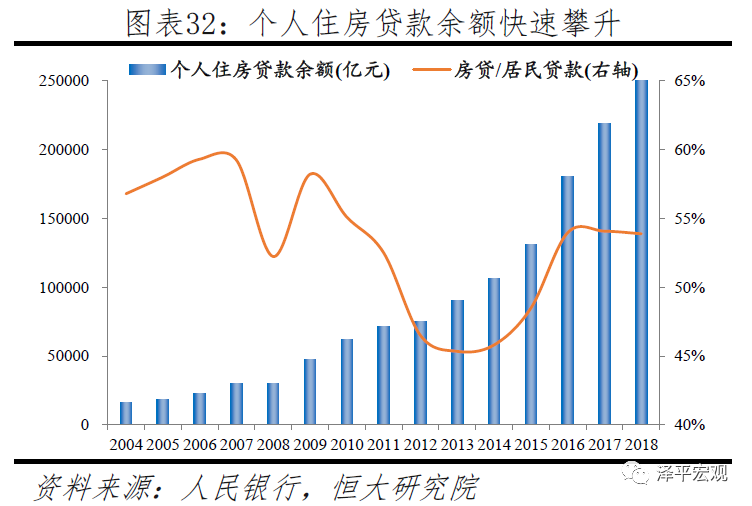

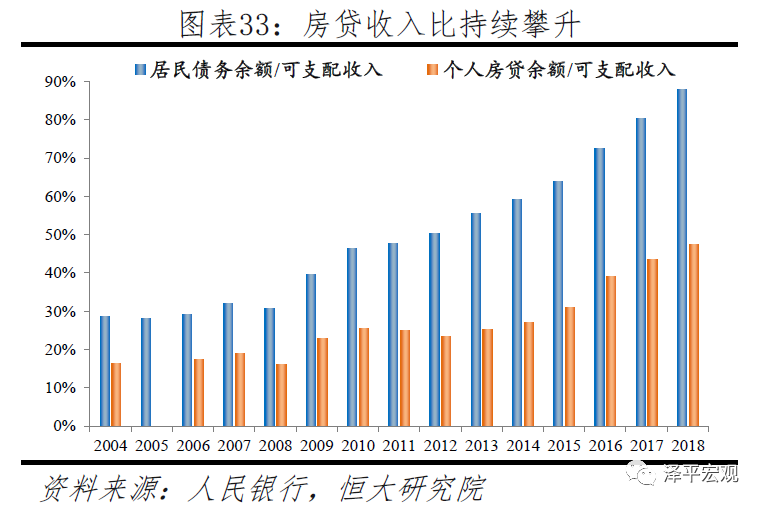

1)房价快速攀升,居民债务压力快速上升,2004-2018年房贷收入比从16.2%增至47.6%。1998年房改以来,房价总体保持大幅上涨,给家庭抚养孩子和为子女结婚购房带来了很大压力,1998-2018年全国新建商品住宅均价从1854元/平上涨至8544元。2004-2018年中国个人购房贷款余额从1.6万亿元增至25.8万亿元,增长16.1倍,占居民贷款余额的比例大致在50%以上,2018年为54%。房贷收入比(个人购房贷款余额/可支配收入)从16.2%增至47.6%,带动住户部门债务收入比(居民债务余额/可支配收入)从28.6%增至88.4%。现实中还有不少居民通过消费贷、信用贷等形式凑集购房资金,实际的房贷收入比可能更高。

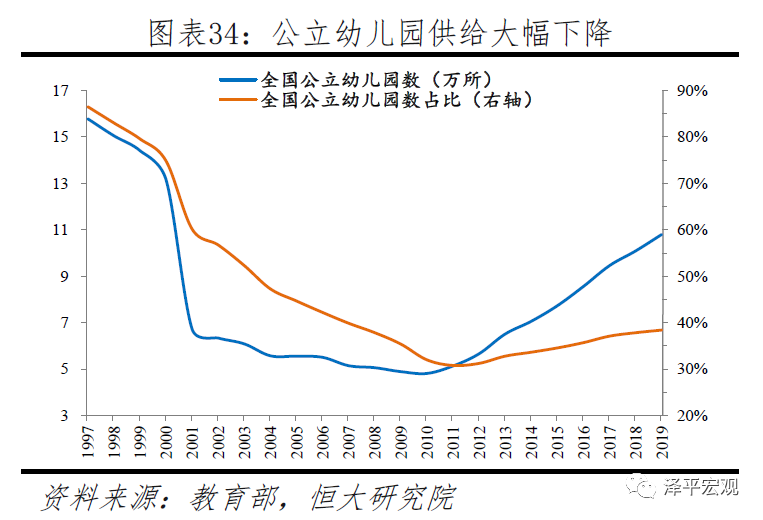

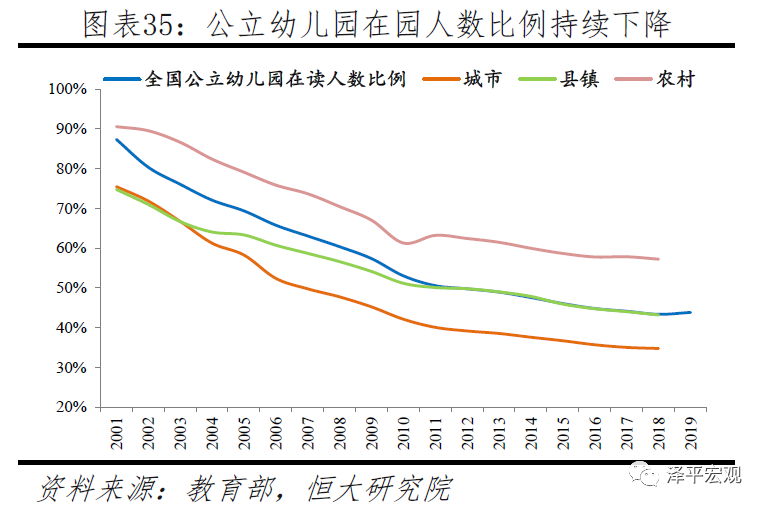

2)教育成本明显攀升,特别是公立幼儿园供给严重不足,1997-2019年中国公立幼儿园在读人数比例从95%降至44%。当前教育成本主要包括幼儿园学杂费、幼儿园及小学初高中阶段辅导班费用、大学学费及生活费等。根据新浪教育《2017中国家庭教育消费白皮书》抽样统计,学前教育阶段教育支出占家庭年收入的26%,义务教育和高中教育阶段占21%,大学阶段占29%。公立幼儿园供给大幅下降,许多家庭被迫选择价格昂贵的私立幼儿园,是学前教育费用高昂的一个重要原因。1997年公立幼儿园数占比86.5%,在园人数占比94.6%。从2001年开始幼儿园被大量推向社会办学,加上基层中小学大量撤点并校,尤其在农村,导致农村、县镇、城市幼儿园分别大幅减少4、1.5、0.9万所。2001-2019年全国幼儿园所数从11.2万增至28.1万所,公立幼儿园数从6.7万所减少至2010年的4.8万所,再回升至2019年为10.8万所,占比从60.1%降至30.7%再回升至38.4%;但公立幼儿园在园人数占比未有回升,从83.1%降至43.8%。城市、县镇、农村的公立幼儿园在园人数占比分别从75.5%、74.8%、90.6%下降至2018年的34.7%、43.2%、57.2%。此外,当前双职工父母面临中小学子女的接送难题。不少地方甚至还要求由父母批改学生家庭作业、并讲解错题,逐渐演变为“家庭作业演变成为家长作业”、“教师减负、家长增负”。

2)教育成本明显攀升,特别是公立幼儿园供给严重不足,1997-2019年中国公立幼儿园在读人数比例从95%降至44%。当前教育成本主要包括幼儿园学杂费、幼儿园及小学初高中阶段辅导班费用、大学学费及生活费等。根据新浪教育《2017中国家庭教育消费白皮书》抽样统计,学前教育阶段教育支出占家庭年收入的26%,义务教育和高中教育阶段占21%,大学阶段占29%。公立幼儿园供给大幅下降,许多家庭被迫选择价格昂贵的私立幼儿园,是学前教育费用高昂的一个重要原因。1997年公立幼儿园数占比86.5%,在园人数占比94.6%。从2001年开始幼儿园被大量推向社会办学,加上基层中小学大量撤点并校,尤其在农村,导致农村、县镇、城市幼儿园分别大幅减少4、1.5、0.9万所。2001-2019年全国幼儿园所数从11.2万增至28.1万所,公立幼儿园数从6.7万所减少至2010年的4.8万所,再回升至2019年为10.8万所,占比从60.1%降至30.7%再回升至38.4%;但公立幼儿园在园人数占比未有回升,从83.1%降至43.8%。城市、县镇、农村的公立幼儿园在园人数占比分别从75.5%、74.8%、90.6%下降至2018年的34.7%、43.2%、57.2%。此外,当前双职工父母面临中小学子女的接送难题。不少地方甚至还要求由父母批改学生家庭作业、并讲解错题,逐渐演变为“家庭作业演变成为家长作业”、“教师减负、家长增负”。

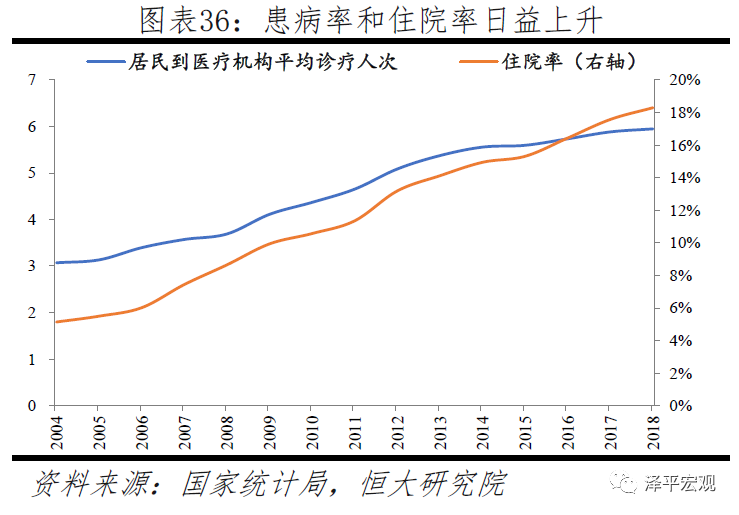

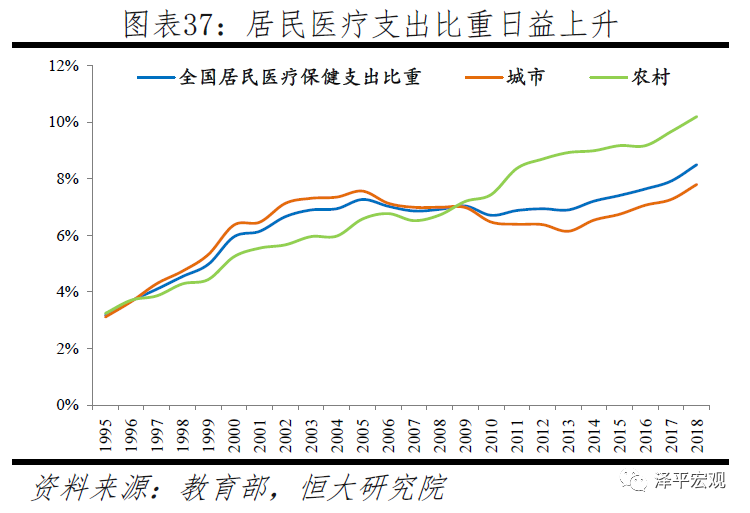

3)医疗费用持续上升,1995-2018年居民医疗保健支出上涨27倍,远超可支配收入9.2倍的涨幅。由于环境污染、工作生活压力加大及人口老龄化等原因,患病率上升,医疗费用也持续上升,影响家庭生育决策。2004-2018年,中国居民中国居民平均到医疗机构诊疗人次从3.07人次上升至5.95人次,住院率从5.1%升至18.3%。2018年公立三级医院次均门诊费用为322元、人均住院费用13313元、日均住院费用1390元。在此影响下,1995-2018年全国居民人均医疗保健支出从62元升至1685元,上涨27.2倍,远高于人均可支配收入11.1倍、人均消费性支出10.1倍的涨幅;其占消费性支出的比重从3.2%上升至8.5%,其中城市从3.1%升至7.8%,农村从3.2%升至10.2%。

3)医疗费用持续上升,1995-2018年居民医疗保健支出上涨27倍,远超可支配收入9.2倍的涨幅。由于环境污染、工作生活压力加大及人口老龄化等原因,患病率上升,医疗费用也持续上升,影响家庭生育决策。2004-2018年,中国居民中国居民平均到医疗机构诊疗人次从3.07人次上升至5.95人次,住院率从5.1%升至18.3%。2018年公立三级医院次均门诊费用为322元、人均住院费用13313元、日均住院费用1390元。在此影响下,1995-2018年全国居民人均医疗保健支出从62元升至1685元,上涨27.2倍,远高于人均可支配收入11.1倍、人均消费性支出10.1倍的涨幅;其占消费性支出的比重从3.2%上升至8.5%,其中城市从3.1%升至7.8%,农村从3.2%升至10.2%。

4)独生子女夫妇“四二一”家庭结构养老负担重,挤压生育意愿。80后、90后独生子女组成的家庭面临“四二一”家庭结构,即四个老人、一对夫妻、一个孩子。根据中国社科院人口学者王广州(2013)估计,2010年全国独生子女规模约1.45亿,且在现行生育政策下每年增加约400万人以上;由此推算,2018年独生子女规模约有1.8亿。双方均为独生子女的夫妇需要赡养四个老人,如果再生育二孩,则生活压力更大,养老负担重对生育意愿形成明显挤压。如果当前生育形势不改变,随着未来00后进入婚育年龄以及老人寿命延长,部分家庭甚至可能面临“八四二一”的家庭结构,即八个老人、四个父母、一对夫妻,一个孩子。

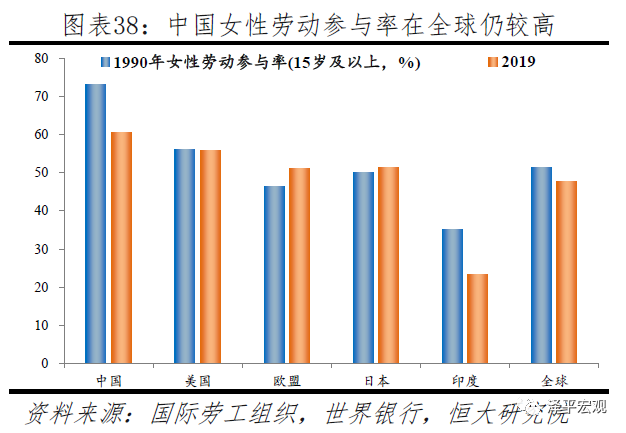

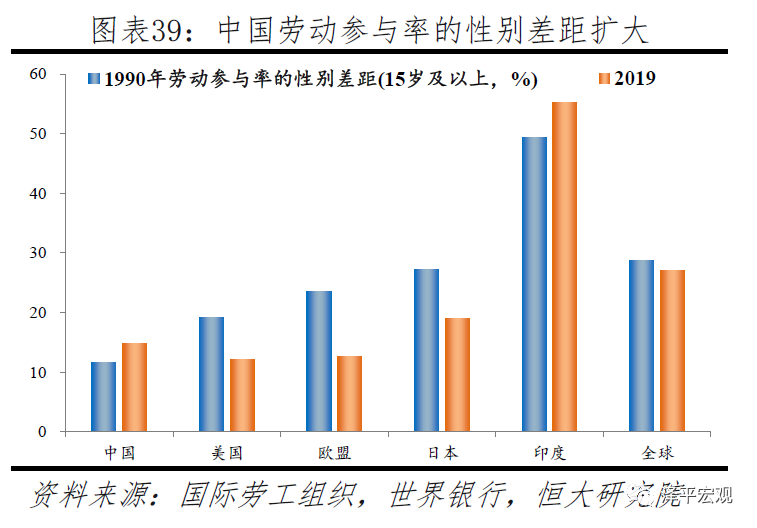

4)独生子女夫妇“四二一”家庭结构养老负担重,挤压生育意愿。80后、90后独生子女组成的家庭面临“四二一”家庭结构,即四个老人、一对夫妻、一个孩子。根据中国社科院人口学者王广州(2013)估计,2010年全国独生子女规模约1.45亿,且在现行生育政策下每年增加约400万人以上;由此推算,2018年独生子女规模约有1.8亿。双方均为独生子女的夫妇需要赡养四个老人,如果再生育二孩,则生活压力更大,养老负担重对生育意愿形成明显挤压。如果当前生育形势不改变,随着未来00后进入婚育年龄以及老人寿命延长,部分家庭甚至可能面临“八四二一”的家庭结构,即八个老人、四个父母、一对夫妻,一个孩子。5)女性劳动参与率高但就业权益保障不够,导致生育的机会成本高。根据国际劳工组织统计,1990-2019年中国女性劳动参与率(15岁及以上)从73.2%降至60.6%,大幅下降12.6个百分点,但在全球仍然处于较高水平。2019年全球女性劳动参与率为47.7%,美国、欧盟、日本、印度分别为55.8%、51.2%、51.4%、23.4%。与此同时,尽管中国保护女性就业权益的相关法律法规不少,但职场的性别歧视仍然较为严重,1990-2019年中国女性劳动参与率与男性的差距从11.6个百分点扩大到14.8个百分点,而全球、美国、欧盟、日本男女性的劳动参与率差距均呈缩小态势。

3 国际经验:鼓励生育效果如何?

3 国际经验:鼓励生育效果如何?3.1 OECD经验:鼓励生育哪招最管用?

早在19世纪中叶,英国、瑞士等国家便开始采取措施保障女性生育权利。1919年国际劳工组织发出的“12周休假、工作保护、收入补偿”三大倡议,奠定了OECD国家的生育政策基本准则。OECD内部各国的生育支持政策框架大体相近,但措施侧重点不同、支持力度不同等导致效果出现分化,按生育率走势可大致分为两类:一是以法国、瑞典为代表的,总和生育率回升到1.8以上的国家;二是以德国、日本为代表的,总和生育率停滞在1.4左右的国家。

OECD国家鼓励生育政策体系往往以设立专门机构为基础,政策主要包括保障休假、提高经济补贴、提供托幼服务、加强女性就业支持等四个方面。不少国家已设立专门的家庭事务部门,如德国1995年设立德国家庭事务、老年人、妇女和青少年部;英国于1997年在内政部中设立专门的家庭政策单位等。中国自1981年开始设立控制人口的国家计划生育委员会,2013年改为国家卫生和计划生育委员会,2018年改为国家卫生健康委员会。鼓励生育的主要政策如下:

OECD国家鼓励生育政策体系往往以设立专门机构为基础,政策主要包括保障休假、提高经济补贴、提供托幼服务、加强女性就业支持等四个方面。不少国家已设立专门的家庭事务部门,如德国1995年设立德国家庭事务、老年人、妇女和青少年部;英国于1997年在内政部中设立专门的家庭政策单位等。中国自1981年开始设立控制人口的国家计划生育委员会,2013年改为国家卫生和计划生育委员会,2018年改为国家卫生健康委员会。鼓励生育的主要政策如下:第一,立法保障休假,OECD不少国家设置了3-5个月产假、6-35个月育儿假,产假平均为4.5个月,育儿假平均为9.2个月,陪产假平均为1周。2016年75%的OECD国家拥有3-5个月产假,产假平均为18周;56%的OECD国家拥有6-35个月的育儿假,也有12个国家没有设置育儿假,OECD国家育儿假平均为37周。育儿假一般在产假之后使用,时间更长。各国妇女在休假期间可享受的薪资水平存在差异,统一调整成平时薪资的100%以进行横向对比,OECD各国女性总假期平均为30周,其中,爱沙尼亚、匈牙利总假期长度达85周、72周,排名居前;澳大利亚、新西兰分别为7.6、7.7周,排名倒数。中国规定产假为14周、无育儿假,各地在实践中一般将产假设为18-23周,并有7-30天的男方陪产假。

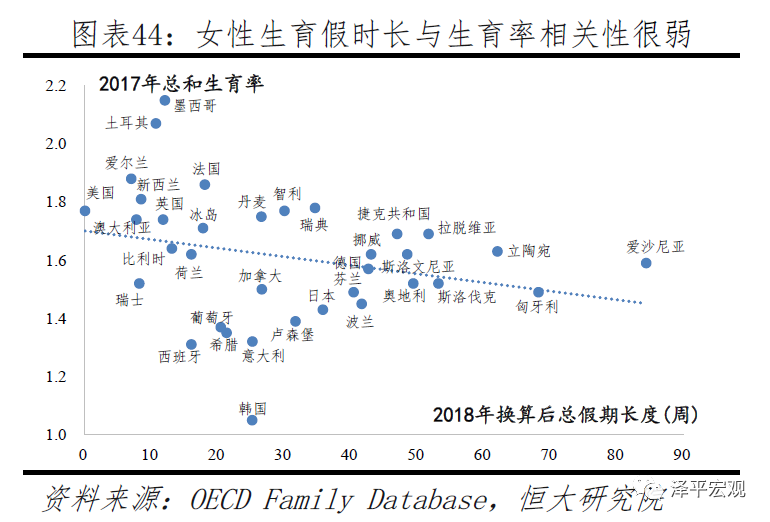

但女性休假长度和生育率高低相关性很弱,其中原因在于延长女性休假时间与保障其就业权益存在一定矛盾。产假过长可能会让女性在职场中面临更大的歧视和排斥,提高就业门槛、降低职业升迁机会。如德国的女性生育总假期长度为42.6周,但2017年生育率仅为1.57;而英国的总假期长度为11.7周,但总和生育率为1.79。因此,保障女性休假必须与规范劳动力市场、加强女性劳动权益保障、完善父亲陪产制度的举措同步推进。如法国有14天男性陪产假,瑞典、法国和德国父母双方可共享育儿假。完善父亲生育休假制度既鼓励夫妻共同承担家庭事务和育婴责任,也一定程度上缩小男女性在生育问题上受到的影响程度。

但女性休假长度和生育率高低相关性很弱,其中原因在于延长女性休假时间与保障其就业权益存在一定矛盾。产假过长可能会让女性在职场中面临更大的歧视和排斥,提高就业门槛、降低职业升迁机会。如德国的女性生育总假期长度为42.6周,但2017年生育率仅为1.57;而英国的总假期长度为11.7周,但总和生育率为1.79。因此,保障女性休假必须与规范劳动力市场、加强女性劳动权益保障、完善父亲陪产制度的举措同步推进。如法国有14天男性陪产假,瑞典、法国和德国父母双方可共享育儿假。完善父亲生育休假制度既鼓励夫妻共同承担家庭事务和育婴责任,也一定程度上缩小男女性在生育问题上受到的影响程度。

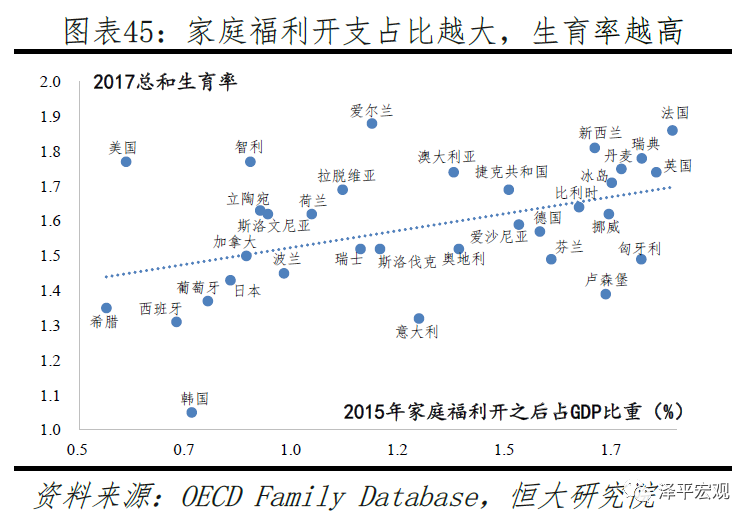

第二,发放经济补贴,2015年OECD国家家庭福利开支与GDP的比例平均约2.4%,家庭福利开支比例与生育水平存在一定相关性。2015年除土耳其外OECD国家家庭福利开支占GDP比例均在1%-4%范围,平均为2.4%,其中法国为3.7%、比重最高,土耳其为0.4%、比重最低。家庭福利开支占比越高的国家,生育水平越高。如冰岛2015年家庭福利开支占比为3.4%,2017年总和生育率为1.71;而韩国家庭福利开支占比为1.4%,2017年总和生育率为1.05。中国在2018年新个税改革时将3岁及以上子女的教育费用纳入税前抵扣范围,金额为固定1000元/孩/月。

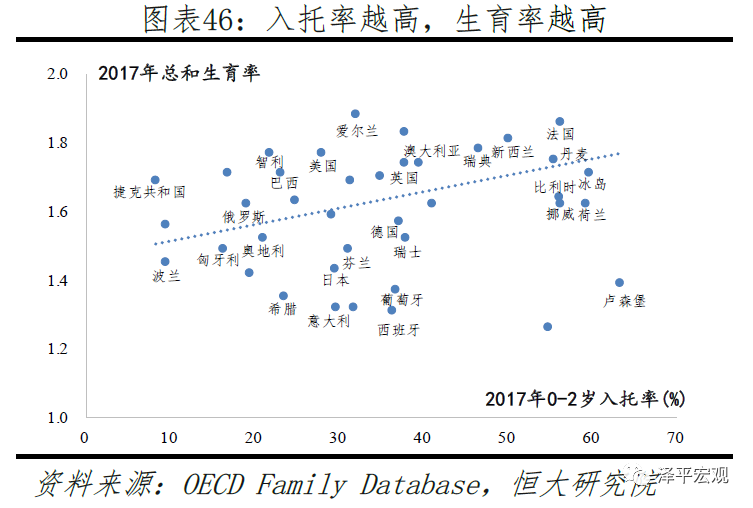

第二,发放经济补贴,2015年OECD国家家庭福利开支与GDP的比例平均约2.4%,家庭福利开支比例与生育水平存在一定相关性。2015年除土耳其外OECD国家家庭福利开支占GDP比例均在1%-4%范围,平均为2.4%,其中法国为3.7%、比重最高,土耳其为0.4%、比重最低。家庭福利开支占比越高的国家,生育水平越高。如冰岛2015年家庭福利开支占比为3.4%,2017年总和生育率为1.71;而韩国家庭福利开支占比为1.4%,2017年总和生育率为1.05。中国在2018年新个税改革时将3岁及以上子女的教育费用纳入税前抵扣范围,金额为固定1000元/孩/月。第三,大量兴建托幼机构,2017年OECD国家0-2岁入托率平均为35.0%,入托率越高,生育水平越高。大部分OECD国家通过政府新建托幼机构和鼓励私营托幼机构发展来支持生育,2017年OECD国家大部分0-2岁入托率在10%-60%之间,平均为34.2%。此外,韩国、日本、新加坡、澳大利亚等国还出台政策鼓励(外)祖父母隔代照料孩子,以减轻父母压力。根据腾讯教育《0-3岁儿童托育服务行业白皮书》,中国0-3岁婴幼儿在各类托育机构的入托率仅为4.1%,隔代照料非常普遍。

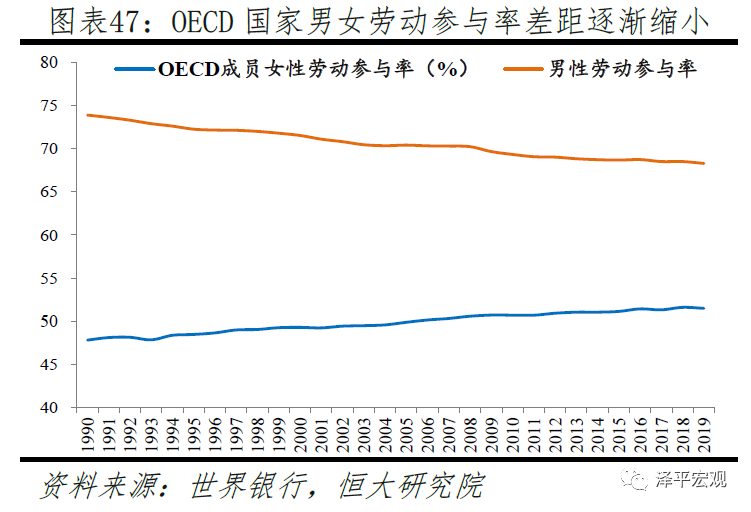

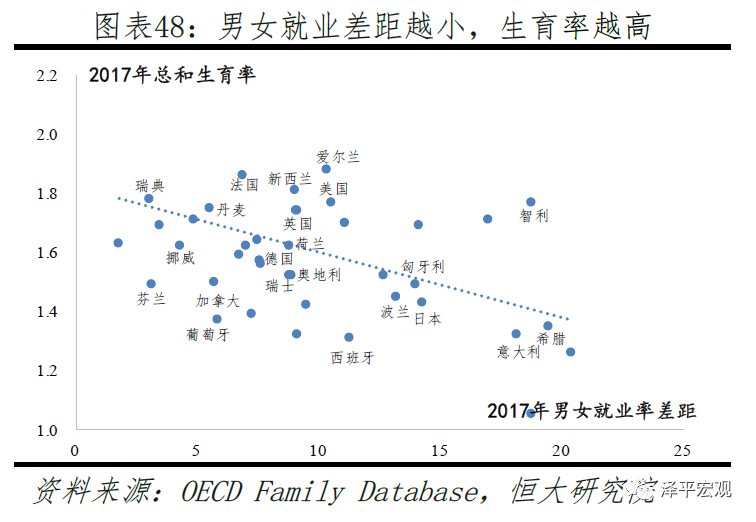

第四,加强女性就业权利保护,男女就业差距越小,生育率越高。OECD国家重视女性就业权利保护,如瑞典政府主导的公共服务事业为女性提供了大量的就业岗位,德国、韩国、日本、新加坡都为产后女性的再就业提供培训等。根据世界银行,1990-2019年OECD成员女性劳动参与率(15岁及以上)从47.8%上升至51.5%,男女劳动参与率差距从26.1个百分点降至16.8个百分点。一般而言,男女就业差距越小的国家,意味着女性的就业权利得到了更好地保障,生育率越高。如2018年瑞典男女就业率差距仅为3.0个百分点,2017年总和生育率为1.78;而意大利男女就业率差距为18.1个百分点,2017年总和生育率仅为1.32.2006-2016年OECD国家的男女收入中位数差距从15.6%下降至13.5%。1990-2019年中国女性劳动参与率从73.2%降至60.6%,劳动参与率差距从11.6个百分点扩大到14.8个百分点。

第四,加强女性就业权利保护,男女就业差距越小,生育率越高。OECD国家重视女性就业权利保护,如瑞典政府主导的公共服务事业为女性提供了大量的就业岗位,德国、韩国、日本、新加坡都为产后女性的再就业提供培训等。根据世界银行,1990-2019年OECD成员女性劳动参与率(15岁及以上)从47.8%上升至51.5%,男女劳动参与率差距从26.1个百分点降至16.8个百分点。一般而言,男女就业差距越小的国家,意味着女性的就业权利得到了更好地保障,生育率越高。如2018年瑞典男女就业率差距仅为3.0个百分点,2017年总和生育率为1.78;而意大利男女就业率差距为18.1个百分点,2017年总和生育率仅为1.32.2006-2016年OECD国家的男女收入中位数差距从15.6%下降至13.5%。1990-2019年中国女性劳动参与率从73.2%降至60.6%,劳动参与率差距从11.6个百分点扩大到14.8个百分点。

3.2 法国:积极推进家庭和工作的平衡,总和生育率接近2

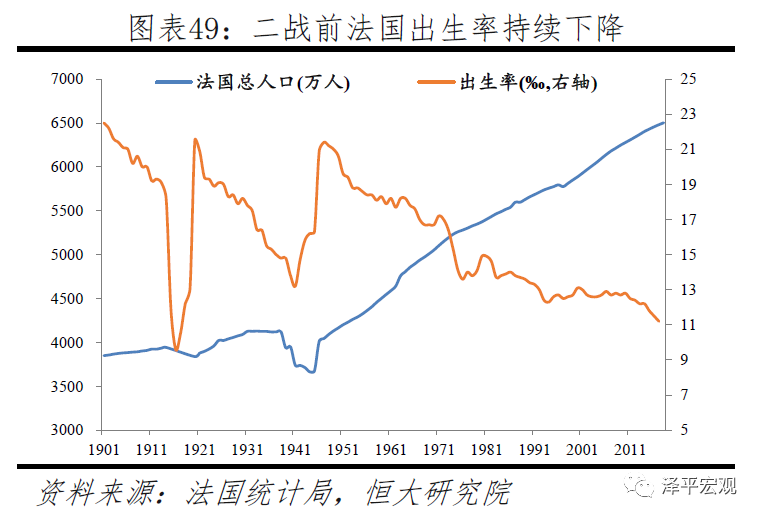

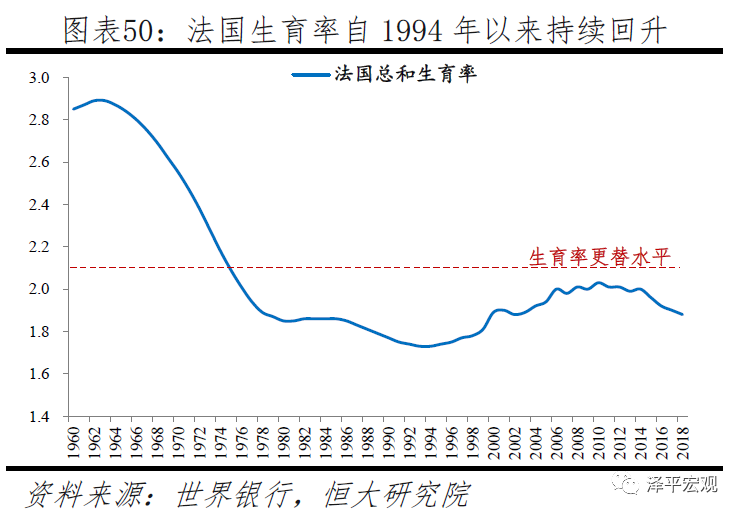

3.2 法国:积极推进家庭和工作的平衡,总和生育率接近2法国早在二战前就开始鼓励生育,通过完善细致的津贴体系、多样化的托幼服务和打造家庭友好型企业氛围等来实现工作和家庭的平衡,2018年总和生育率达1.88。18世纪初,法国是欧洲人口规模最大的国家,但随着出生率持续下降,1901-1911年法国人口规模从3848万微增至3923万,降至欧洲第五。早在1920年法国就出台《反堕胎法》抑制人口出生率下降。1939年法国颁布《家庭法典》,是法国家庭政策的源头。之后,法国不断出台和完善鼓励生育政策且取得了成效。根据世界银行,1960年法国的总和生育率为2.74,1975年下降到1.93,低于更替水平,1993年又进一步下降至1.66、创历史最低,但2018年回升至1.88。

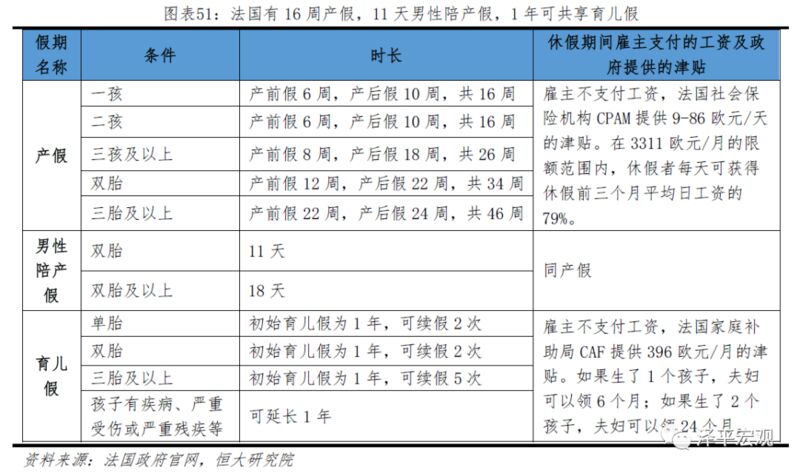

法国主要采取了以下措施:1)保障假期,设置16周产假、11天男性陪产假和1年的夫妻共享育儿假。根据法国政府官网,目前法国设置了16周产假,包括产前假6周和产后假10周。产假期间雇主不提供工资,但法国社会保险机构(CPAM)会提供9-86欧元/日的津贴。具体金额取决于休假者的工资。法国有11天的男性陪产假,期间可获得和产假一样的每日津贴。法国还设置了1年的育儿假,夫妇可共享。续假只需提前一个月向雇主申请,雇主不能反对。育儿假期间雇主不支付工资,法国家庭补助局(CAF)会提供396欧元/月的津贴。

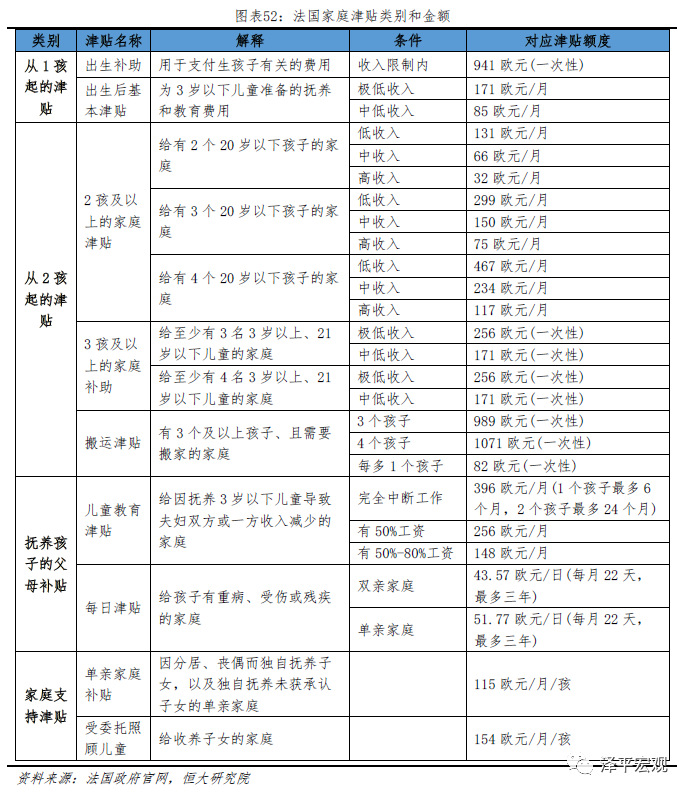

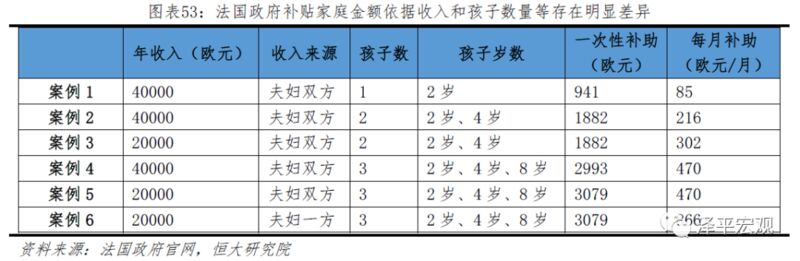

法国主要采取了以下措施:1)保障假期,设置16周产假、11天男性陪产假和1年的夫妻共享育儿假。根据法国政府官网,目前法国设置了16周产假,包括产前假6周和产后假10周。产假期间雇主不提供工资,但法国社会保险机构(CPAM)会提供9-86欧元/日的津贴。具体金额取决于休假者的工资。法国有11天的男性陪产假,期间可获得和产假一样的每日津贴。法国还设置了1年的育儿假,夫妇可共享。续假只需提前一个月向雇主申请,雇主不能反对。育儿假期间雇主不支付工资,法国家庭补助局(CAF)会提供396欧元/月的津贴。 2)发放经济补贴,涵盖出生、养育、托幼、父母收入损失等多方面,2015年法国家庭福利开支占GDP比重达3.7%,在OECD国家中排名第一。目前法国已建立比较完善、多样化的津贴制度,涵盖幼儿出生、养育、托幼、对父母收入损失的补贴等多个环节,且补贴金额依据家庭收入和孩子数量等存在明显差异。根据OECD数据,2015年法国家庭福利开支占GDP比重为3.7%,在OECD国家中排名第一,高于OCED平均水平的2.4%。

2)发放经济补贴,涵盖出生、养育、托幼、父母收入损失等多方面,2015年法国家庭福利开支占GDP比重达3.7%,在OECD国家中排名第一。目前法国已建立比较完善、多样化的津贴制度,涵盖幼儿出生、养育、托幼、对父母收入损失的补贴等多个环节,且补贴金额依据家庭收入和孩子数量等存在明显差异。根据OECD数据,2015年法国家庭福利开支占GDP比重为3.7%,在OECD国家中排名第一,高于OCED平均水平的2.4%。

3)完善的儿童托幼服务体系,法国2017年0-2岁入托率达56.3%,远高于OECD水平。法国的儿童托幼服务体系齐全,包括:集体托儿所等集体接待机构、幼儿园助理等家庭接待机构;保姆等家庭看护、“娱乐接待员”等。无论采取哪种方式,法国家庭津贴基金(CAF)都会提供资助,如请保姆到家中照顾孩子,雇主最少仅需出15%的费用。根据OECD数据,2017年法国0-2岁入托率为56.3%,在所有OECD国家中排名第四,高于OECD平均水平的35%。

3)完善的儿童托幼服务体系,法国2017年0-2岁入托率达56.3%,远高于OECD水平。法国的儿童托幼服务体系齐全,包括:集体托儿所等集体接待机构、幼儿园助理等家庭接待机构;保姆等家庭看护、“娱乐接待员”等。无论采取哪种方式,法国家庭津贴基金(CAF)都会提供资助,如请保姆到家中照顾孩子,雇主最少仅需出15%的费用。根据OECD数据,2017年法国0-2岁入托率为56.3%,在所有OECD国家中排名第四,高于OECD平均水平的35%。4)大企业携手打造家庭友好型企业氛围,法国男女劳动参与率差距不到10%。2012年,法国约400家大企业签署了《公司父母雇员章程》,覆盖约300万员工,占劳动力比例约10%,为雇员制定灵活的工作时间和最低工作时间;反对工作狂性质的企业文化,拒绝超长时间的工作和加班;推动女性雇员的升迁;推动父亲使用全薪的陪产假等。根据世界银行,2019年法国女性劳动参与率为50.2%,男女劳动参与率差距仅为9.5个百分点,小于OECD平均的16.83个百分点。根据OECD数据,2016年法国男女收入中位数差距仅为9.9%,小于OECD平均水平的13.5%。

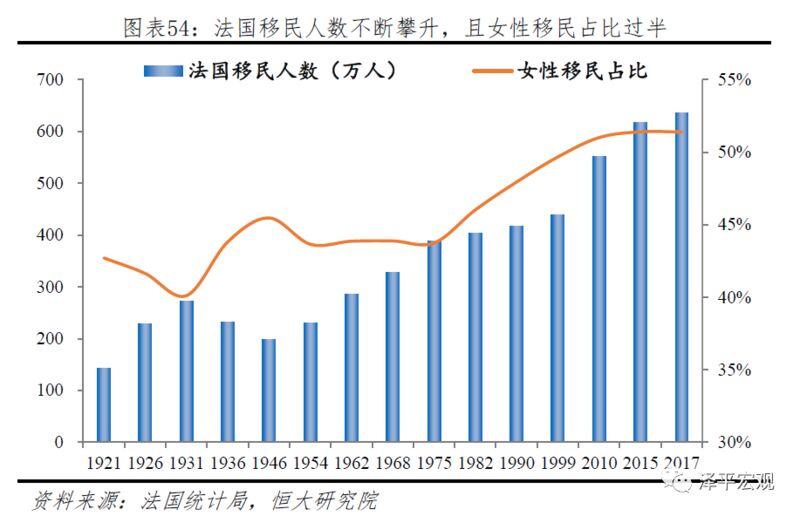

5)移民占比约10%,其中45%来自非洲,对法国生育率提升也起到一定作用。根据法国统计局,2017年法国有636万移民,占总人口的比重从1946年、1975年的5%、7.4%上升至2017年的9.6%。其中44.9%的移民来自非洲,35.4%来自欧洲。来自阿尔及利亚、摩洛哥、突尼斯的移民占比为12.9%、12.1%、4.5%,北非移民生育率较高,为法国生育率回升起到不可忽视的作用。并且,法国的移民从男性为主发展到以女性为主,1968-2017年女性移民占比从44%上升至51%。

3.3 日本:传统性别分工激化工作与家庭矛盾,总和生育率停留在1.4左右,人口形势严峻

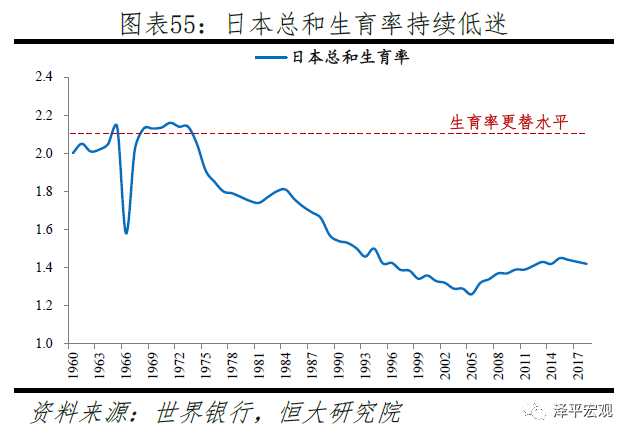

3.3 日本:传统性别分工激化工作与家庭矛盾,总和生育率停留在1.4左右,人口形势严峻日本从1990年代开始鼓励生育,但2018年总和生育率仍停留在1.4,低生育率导致日本人口于2008年见顶、2100年将比峰值减少53%,并且老龄化高龄化程度为全球之最。日本总和生育率1950年为3左右,1974年持续下降至2.05,2005年为1.26、为历史最低,2018年仅回升至1.42,尚未回到理想水平。在长期的低生育率背景下,2008年日本人口见顶,为1.28亿。根据日本统计年鉴中的预测,到2050年日本人口将降至1.02亿、比峰值减少约20%,到2100年日本人口降至不到6000万、比峰值减少53%。并且,日本是全球老龄化高龄化程度最严重的国家,1950-2019年65岁及以上人口占比从4.9%快速增至28.5%,其中80岁及以上人口占比从1950年的0.4%增至2015年7.5%;预计2050、2100年日本65岁及以上人口占比分别达37.7%、38.3%。

1)二战后日本的家庭政策经历了控制人口、稳定人口、鼓励生育三阶段。1948-1970年是控制人口增长阶段。1947-1949年,日本经历了第一次婴儿潮,三年共出生802万人,出生率由1945年的26.4‰急速上升到1949年的32.9‰。日本开始研究如何抑制人口增长,1948年日本政府出台《优生保护法》,实行少生优育,放宽人工流产限制;1949年日本众议院决定健全和普及“家庭计划”,免费派发避孕工具和避孕药品等。1971-1989年是稳定人口规模阶段。1971-1973年,日本第二次婴儿潮出现。1974年日本总和生育率首次降至更替水平以下,1974年日本厚生劳动省把静止人口作为人口发展的新战略目标。

1)二战后日本的家庭政策经历了控制人口、稳定人口、鼓励生育三阶段。1948-1970年是控制人口增长阶段。1947-1949年,日本经历了第一次婴儿潮,三年共出生802万人,出生率由1945年的26.4‰急速上升到1949年的32.9‰。日本开始研究如何抑制人口增长,1948年日本政府出台《优生保护法》,实行少生优育,放宽人工流产限制;1949年日本众议院决定健全和普及“家庭计划”,免费派发避孕工具和避孕药品等。1971-1989年是稳定人口规模阶段。1971-1973年,日本第二次婴儿潮出现。1974年日本总和生育率首次降至更替水平以下,1974年日本厚生劳动省把静止人口作为人口发展的新战略目标。

1990年以来是鼓励生育阶段,1990年总和生育率降至1.57,使日本社会认识到低生育率现状,开始鼓励生育,涵盖休假、经济补贴、入托等方面。在休假方面,日本设立14周产假、10月育儿假,及8周男性育儿假。根据日本厚生劳动省,目前日本女性可以享受产前6周、产后8周的产假;产假期间可获得等同于休假前的生产津贴;产假后到孩子1岁前,日本女性可休10个月育儿假;育儿假期间实际到手的津贴最多能达到休假前到手工资的80%。另外,日本男性也有8周育儿假,如果在女性产假期间休育儿假,那么可在孩子1岁2个月前再申请一次8周育儿假。

1990年以来是鼓励生育阶段,1990年总和生育率降至1.57,使日本社会认识到低生育率现状,开始鼓励生育,涵盖休假、经济补贴、入托等方面。在休假方面,日本设立14周产假、10月育儿假,及8周男性育儿假。根据日本厚生劳动省,目前日本女性可以享受产前6周、产后8周的产假;产假期间可获得等同于休假前的生产津贴;产假后到孩子1岁前,日本女性可休10个月育儿假;育儿假期间实际到手的津贴最多能达到休假前到手工资的80%。另外,日本男性也有8周育儿假,如果在女性产假期间休育儿假,那么可在孩子1岁2个月前再申请一次8周育儿假。在经济补贴方面,日本生育女性可获得42万日元的一次性生育临时金、以及每月约1万日元的儿童补贴(12岁以下)。日本女性生产可以获得42万日元的一次性生育临时金,养育儿童可获得根儿童补贴。在收入限制内、抚养一个三岁以下的孩子的家庭,每个月可以获得15000日元的儿童补贴;抚养3岁到小学毕业的孩子的家庭,有2个孩子以内的每月可获得10000日元,3个孩子及以上的每月可获得15000日元等。

在托幼方面,日本通过三次“天使计划”扩大托幼服务,并且制定了“待机儿童零作战”计划。日本1994年实施“天使计划”,在1999年实行了“新天使计划”,2004年实行“天使计划”第三期,着力扩大托幼服务。2001年日本政府制定“待机儿童零作战”计划,2008年制定“新待机儿童零作战”计划,意图将需要进入保育所、但由于设施和人手不足等只能在家排队等待的“待机儿童”降为零。

在托幼方面,日本通过三次“天使计划”扩大托幼服务,并且制定了“待机儿童零作战”计划。日本1994年实施“天使计划”,在1999年实行了“新天使计划”,2004年实行“天使计划”第三期,着力扩大托幼服务。2001年日本政府制定“待机儿童零作战”计划,2008年制定“新待机儿童零作战”计划,意图将需要进入保育所、但由于设施和人手不足等只能在家排队等待的“待机儿童”降为零。在改善雇佣环境方面,日本为育儿家庭营造较好的企业环境。1999年日本制定了《少子化对策基本方针》,2003年制定了《少子化社会对策基本法》,2004年制定了《少子化社会对策大纲》,改善雇佣环境和社会医疗保健、教育环境、生活环境来促进生育。如员工有3岁以下的孩子,可以向公司申请缩短每天工作时间至6小时;员工有学前儿童,一个月不能加班超过24小时等。

2)日本鼓励生育政策未取得明显成效,一是因为错过调整生育政策的最佳时机,未能更早及时调整。日本错过了调整生育政策的最佳时期,总和生育率在1974年就跌至更替水平以下,但直到1990年后才开始鼓励生育,而法国总和生育率于1975年跌至更替水平以下,但早在1939年就开始鼓励生育。

二是日本鼓励生育力度较弱,家庭福利开支占比仅1.6%,在OECD国家中排名倒数。根据日本国立社会保障和人口问题研究所,1980-2014年日本用于家庭的支出占GDP比重仅从0.47%上升至1.34%。根据OECD数据,2015年日本家庭福利开支仅占GDP的1.61%,低于OECD32国的平均水平2.40%,在OECD国家中排名倒数。在托幼方面,根据OECD数据,2017年日本0-2岁入托率仅为29.6%,低于OECD平均水平35.0%,且远低于法国的56.3%和瑞典的46.6%。

三是日本“男主外、女主内”性别分工较为普遍,职场性别歧视严重越来越多日本女性放弃结婚生育,1990-2015年50岁以上女性终身未婚率从4.3%激增至14.6%。与芬兰、瑞典等国将部分育儿养老工作社会化并由国家承担不同,日本的育儿养老责任多由家庭女性承担,将女性的角色定位为全职家庭主妇的思想仍然存在,“男主外、女主内”思想较为普遍。根据世界银行,2019年日本的女性劳动参与率达51.4%,低于OECD平均的51.5%;2019年日本男女劳动参与率差距达19.0个百分点,高于OECD平均的16.8个百分点。根据OECD数据,2018年日本的男女就业率差距为14.3个百分点,高于OECD平均的11.1个百分点;2016年日本的全职员工中男性和女性的收入中位数差距为24.6%,高于OECD国家13.5%的平均水平。越来越多的日本女性选择(暂时)放弃家庭,进入职场。根据日本国立社会保障和人口问题研究所,1990、2010、2015年男性终身未婚率分别为5.6%、20.4%、23.4%,女性分别为4.3%、10.6%、14.6%。日本社会已形成了一种不愿结婚和生育的观念,积重难返。

三是日本“男主外、女主内”性别分工较为普遍,职场性别歧视严重越来越多日本女性放弃结婚生育,1990-2015年50岁以上女性终身未婚率从4.3%激增至14.6%。与芬兰、瑞典等国将部分育儿养老工作社会化并由国家承担不同,日本的育儿养老责任多由家庭女性承担,将女性的角色定位为全职家庭主妇的思想仍然存在,“男主外、女主内”思想较为普遍。根据世界银行,2019年日本的女性劳动参与率达51.4%,低于OECD平均的51.5%;2019年日本男女劳动参与率差距达19.0个百分点,高于OECD平均的16.8个百分点。根据OECD数据,2018年日本的男女就业率差距为14.3个百分点,高于OECD平均的11.1个百分点;2016年日本的全职员工中男性和女性的收入中位数差距为24.6%,高于OECD国家13.5%的平均水平。越来越多的日本女性选择(暂时)放弃家庭,进入职场。根据日本国立社会保障和人口问题研究所,1990、2010、2015年男性终身未婚率分别为5.6%、20.4%、23.4%,女性分别为4.3%、10.6%、14.6%。日本社会已形成了一种不愿结婚和生育的观念,积重难返。

4 政策建议:立即全面放开并鼓励生育

4 政策建议:立即全面放开并鼓励生育4.1 摒弃人口是负担观念,更加以人为本,加快促进人口长期均衡发展

不管是1798年马尔萨斯的《人口论》,还是1970年代罗马俱乐部的《增长的极限》,都低估了技术进步、生产关系变革对生产力发展的作用,并高估了人口增长趋势,从而得出必须抑制人口增长才能求得发展的结论。从长期看,技术进步、生产关系变革将带来巨大的生产力提升,足以实现人口与发展的协调。对中国而言,如果没有实行严格的计划生育政策,生育率也会逐渐下滑,人口增长也会放缓,但人口红利将延迟结束,并且不会面临当前这样复杂严峻的人口结构性问题。

人口是一个国家国力的重要支撑和标志。从中国历史看,人口增长往往是盛世的一个重要标志,开元盛世、康乾盛世等莫不是人口高峰。从国际上看,印度被不少人认为发展潜力巨大,无非是其巨大的人口规模和非常年轻的人口结构。2015年印度人口年龄中位数仅26.7岁,而中国、美国分别为37.0、37.6岁。到2050年,中国人口年龄中位数将达50岁,而美国、印度分别为42.3、37.5岁,中国能够依靠这样的人口结构实现民族复兴么?当然,人口的质量也非常重要,随着受教育程度提高等,人口质量红利将部分抵消人口数量红利消失的影响。

人是发展的基本要素和动力,一切经济社会的发展都是为了人。当前人工智能快速发展,引发了一些人关于中国是否还需要放开生育的讨论。有三个方面需要注意:一是老龄化、“剩男”、失独家庭等人口发展问题是人工智能解决不了的或很难解决的。二是经济社会存在不少需要情感沟通的工作,这恐怕是人工智能无法替代的。三是即便人工智能能够完全替代人进行劳动,那么人还可以做其他更有助于实现全面发展、更有幸福感的事情。根据普华永道2018年报告《人工智能和相关技术对中国就业的净影响》,人工智能及相关技术在未来20年将取代中国现有约26%的工作岗位,但也能通过提升生产率和实际收入水平创造出大量新工作机会,对中国就业的净影响为创造约12%的净增岗位。从人类发展历史看,每一次科技进步都会节约传统产业中的劳动力使用,但又催生了新经济新产业对劳动力的需求。

4.2 应立即全面放开生育,让生育权重新回到家庭

全面放开生育,将是否生育、生育几个孩子、什么时候生育的权利还给家庭,由每个家庭自主决定生育的孩子数量。“立即”是因为人口形势紧迫,当前正处于第三波婴儿潮中后期出生人口的生育窗口期。第三轮婴儿潮的峰值在1987年,中后期出生人口尚处于35岁之前的主力生育年龄,特别是1990年后出生的人口尚处于25-29岁最佳生育年龄。一旦错过第三轮婴儿潮,未来再想提升出生人口,则将事倍功半。并且,全面放开,宜早不宜晚,必须尽快。

全面放开生育,原本不想生的人还是不会生,但一些想生三孩的人能生,不用担心部分人群、部分地区会大幅多生导致出生人口激增。这种担心正如当初某些人预测“全面二孩”政策实行后,出生人口将迎来暴增,但实际并非如此。根据国家统计局统计,2010、2015年中国乡村总和生育率分别为1.44、1.27,其中2015年一孩、二孩、三孩及以上总和生育率分别为0.61、0.53、0.13。这意味着乡村居民的生育意愿也不强,愿意生二孩的也没有60%,更别说三孩。

4.3 加快构建生育支持体系,大力鼓励生育

生育从微观看是家庭事务,从宏观看也是国家事务。由于“全面二孩”政策效果不好,因此预期全面放开对生育形势也不会有显著性改变,必须加快构建生育支持体系,大力营造生育友好型社会环境,解除家庭(再)生育的后顾之忧,让更多的人想生、敢生且把孩子养好。

一是实行差异化的个税抵扣及经济补贴政策,覆盖从怀孕保健到18岁或学历教育结束。探索建立从怀孕保健到孕期分娩再到18岁或学历教育结束的全面鼓励生育体系,包括孕期保健补助、住院分娩补助、托育津贴、教育津贴、家庭个税抵扣、以及对不符合交个税标准的低收入人群实行直接经济补贴等。并且,各地根据实际情况可在全国政策基础上进一步差异化。

二是加大托育服务供给,大力提升0-3岁入托率从目前的4%提升至40%,并对隔代照料发放补贴。大力鼓励和支持用人单位和社会力量,兴办婴幼儿托育服务机构,形成全日托、半日托、计时托和临时托等多种形式的服务网络。同时,对进行隔代照料的(外)祖父母提供津贴,以提高祖辈隔代照料的积极性,减轻父母的照料压力。

三是进一步完善女性就业权益保障,并对企业实行生育税收优惠,加快构建生育成本在国家、企业、家庭之间合理有效的分担机制。一方面,进一步推动落实产假哺乳假等制度,妥善解决延长生育假、男性陪产假等,对损害女性就业权益的单位进行经济或行政处罚。另一方面,根据单位女员工规模及年度生育情况,实行一定程度的税收优惠以降低企业承担的生育成本。生育保险和职工医疗保险于2017年开始合并试点,有望全国推行,有利于扩大生育保险覆盖面、提高便利度。

四是加强保障非婚生育的平等权利。尽管不鼓励非婚生育,但对非婚生育的女性及其子女仍需给予一切平等权利,特别是落户、入学等方面,不得歧视。

五是加大教育医疗投入,保持房价长期稳定,降低抚养直接成本。加大学前教育投入,大力增加公立幼儿园供给,将九年义务教育延伸至十二年,同时推进教育改革,切实根除“家庭作业变成家长作业”现象。加大医疗投入,并推进医药卫生体制改革,切实降低医疗费用。坚持“房住不炒”定位,构建房地产市场健康发展长效机制,完善住房市场体系和住房保障体系,让全体人民住有所居。