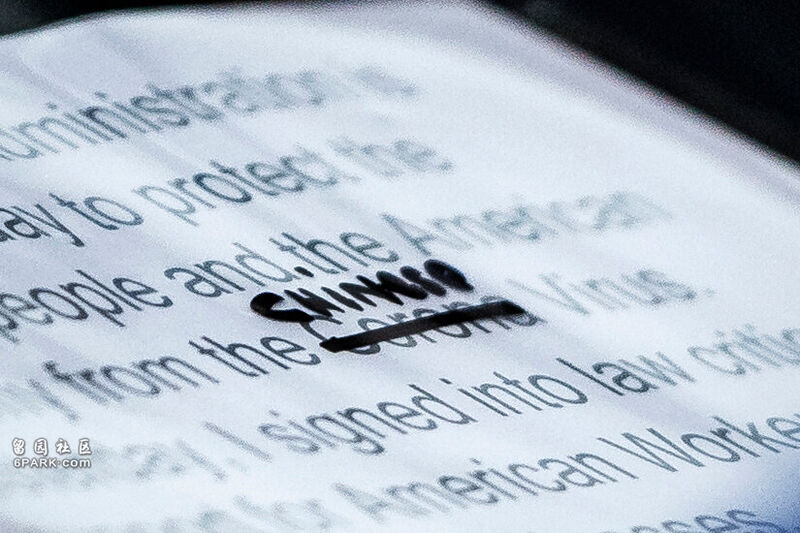

去年3月的新闻发布会上,前总统唐纳德·特朗普的笔记中的“冠状病毒”被改为“中国病毒”。 JABIN BOTSFORD/THE WASHINGTON POST, VIA GETTY IMAGES

我最早学到的英语单词之一是每当我和父母走在城里时都会听到的种族侮辱语。我当时七岁,刚刚从中国搬到布鲁克林。有一天,急于炫耀的我向父亲用英语宣称:“我们现在是中国佬了!”父亲看上去好像被我捅了一刀。他用严肃低沉的声音告诉我,再也不许说这个词。

那个词一直困扰着我,总在我最不经意的时候像刀子一般划过。曾经有一个骑自行车的男孩直冲着我的耳朵喊出这个词,我的耳朵嗡嗡响了几个小时。声音最终消失了,但遭受街头骚扰成了我生活中的常态。

大流行之前,就连步行去我工作的法院,都需要我极力控制自己的身体。有一段时间,我竭力使自己看起来不那么女性化,而且更像白人。当陌生人把眼睛向斜后方拉长,用“我爱你很久”(Me love you long time,是对亚洲女性的羞辱短语。——编注)奚落我,或者大声说他们得了“黄热病”时,我会假装听不见。

随着新冠病毒的传播,我开始害怕上下班的路程。即使在拥挤的地铁车厢里,人们也表现出远离我的样子。其他时候,骚扰更加明目张胆——陌生人用肩膀撞我;有人用长雨伞的金属尖头捅我,喊着“滚回中国去”。父母每次出门都带着帽子、墨镜和双层口罩。

我最后一次坐地铁上班是在去年3月,一个男人把他的脸凑到我面前几英寸的地方,死死盯着我,嘴里喊着“中国佬”。没有人为我说话。那个词在我耳边回响,把我带回童年。从那以后,我再也没有坐过地铁或者巴士。

还有很多人和我一样。大流行期间,在美国,针对亚裔美国人的暴力激增。在2020年3月至12月期间,追踪和回应针对亚裔美国人和太平洋岛民的暴力与歧视事件的组织Stop AAPI Hate收到了超过2800例针对亚裔美国人的事件报告。Stop AAPI Hate还发现,报告和新冠病毒相关骚扰的女性是男性的两倍。

尽管反亚裔情绪在大流行期间有所增加,但它早已融入美国的社会结构。1875年的《佩奇法案》(Page Act)实际上禁止了中国女性进入美国,因为她们被认为传播性疾病,并对白人价值观、生命和未来构成威胁。《排华法案》(Chinese Exclusion Act)于1882年签署成为法律,是第一部也是唯一一部禁止全体特定国籍者移民的立法。直到1943年,国会制定了每年大约105个签证的中国移民配额,才废除了这项排外法案。

美国的法律框架不把亚洲移民当人对待,反过来又纵容美国人有恃无恐地残害我们。在1871年的华人大屠杀中,一名白人暴徒在洛杉矶临时改装的绞刑架上吊死了近20名中国移民。1930年,数百名白人冲上加利福尼亚州沃森维尔的街道,连续数天恐吓菲律宾农场工人,随后杀死一名男子。珍珠港事件发生后,愤怒的美国把日裔美国人当作替罪羊。越南战争结束后,三K党试图通过烧毁房屋和船只将越南裔美国人驱逐出得州——这是全国各地反越南情绪的体现。

最近发生的一系列攻击是针对我们社区中最脆弱的成员。去年秋天,在布鲁克林,两名袭击者掌掴一名89岁女性,并将其衬衫点燃。1月在旧金山,一名84岁的男性在早晨散步时遭到残暴的袭击后身亡。本周,一名52岁的女性在皇后区法拉盛一家面包店外排队等候时遭暴力推搡,晕倒后被紧急送往医院。

许多人似乎有意忽略我们的痛苦,傲慢地大笔一挥就把我们标记为模范少数族裔。他们将针对亚裔美国人的种族主义正常化,并允许我们的前总统用“功夫流感”和“中国瘟疫”之类的种族主义语言来煽动仇恨。

在工作中,老板指责我“过于敏感”,觉得什么事都和种族有关。有人告诉我,亚裔美国人不会遭受种族主义。我半信半疑,以为自己把这些事情太当回事,太脆弱——太“亚洲人”。在我的上一家律师事务所,当我说律所为“黑人的命也是命”(Black Lives Matter)运动所做的不应该仅限于动动嘴皮子的时候,同一个老板——一个在商务会议上使用“敞开和服”(open kimono,意为开诚布公,亮出底牌,带有种族主义和性别歧视色彩——编注)这个词的白人男性——驳回了这个观点,并宣称我这个亚裔美国人过得比“他们”好多了。

只要白人至上主义使得亚裔美国人、黑人和原住民以及其他有色人种之间的鸿沟永久存在,我们就无法取得真正的进展,去对抗我们共同的压迫者:那就是我们的国家旨在将我们拒之门外的制度。

1992年,为了追求美国开国元勋宣扬的权利与平等,父亲辞去了在中国的教授职位。将近三十年后,他每次离家出门都会犹豫。但是,春节期间,当我问起他这件事,他没有表现出放弃的迹象,而是选择相信情况会好起来。正如在我成长过程中,不管遇到什么,他总是对我说:美国一定会好的。