昨天(12月13日),是第七个南京大屠杀死难者国家公祭日。我们想介绍一位在那段历史中,值得铭记的人。

今年3月,新冠疫情席卷全球,一位德国教授和家人疑似感染新冠肺炎,急需的药物在德国已经停止生产。情急之下,他选择了向中国驻德国大使馆求助。

中国驻德国大使馆格外重视,随即与工信部联系,很快找到了一家医药企业。

当时那位德国教授求助的是10盒药物,但当这家医药企业得知情况后,直接捐赠了40盒,还在药品的包装盒里增加了英文说明书和中国的临床数据。

3月底,这批药物运抵德国,顺利交到教授手中。

▲ 4月21日,这位德国教授和海德堡市政府代表接受物资捐赠。来源:中新社

这位德国教授是谁?为什么中国那么重视?

他叫托马斯·拉贝,曾荣获中国政府友谊奖。

而这一切因缘,都源于他的祖父——约翰·拉贝。

1937年—1938年的南京大屠杀期间,约翰·拉贝写下了著名的《拉贝日记》。

在1937年12月的南京,他曾拼尽全力拯救了25万中国人的性命。

他被尊称为“中国的辛德勒”“南京大屠杀中的洋菩萨”。

1882年11月23日,拉贝出生于德国汉堡。

由于父亲早逝,他并没有接受良好的教育,初中毕业之后就开始为生计四处奔波。

▲ 约翰·拉贝和家人

作为西门子公司的员工,1908年,26岁的拉贝来到了中国。他对中国员工非常友好,建立了深厚的感情。

在希特勒上台之后,拉贝加入了纳粹党,成为一名纳粹党员。1931年,拉贝成为纳粹党南京分部副部长。但是,这并没有损害他与中国人的情谊。

在日军全面侵华之前,中国最精锐的部队都是德式装备,请的教官也都是德国人,德国在中国的投资也得到了许多可观的利润,中德关系还算是不错。

而纳粹党虽然臭名昭著,但是在当时的德国,由于《凡尔赛条约》对德国的压榨,纳粹党用民族主义吸引了绝大多数德国人,拉贝就是其中之一。

▲ 南京国际安全区总部成员。左三为拉贝,时任安全区委员会主席

1937年,日本全面侵华。南京作为国民政府的首都,很快沦陷于日军之手。

此时的拉贝,本可以返回德国,远离南京的血与火,但是他放心不下自己的中国员工,选择了留下。

1937年11月,拉贝已经和一些外国传教士、商人等一起组建了南京安全区,他被推选为主席。

1937年12月13日,南京沦陷。日军大开杀戒,南京变成了人间炼狱。

而拉贝的安全区,保护了超过25万中国人的性命。他想方设法弄来食物和药品,为惊恐的市民提供安全保障。他的纳粹党员的身份,也使日本人有所顾忌,不敢肆意妄为。

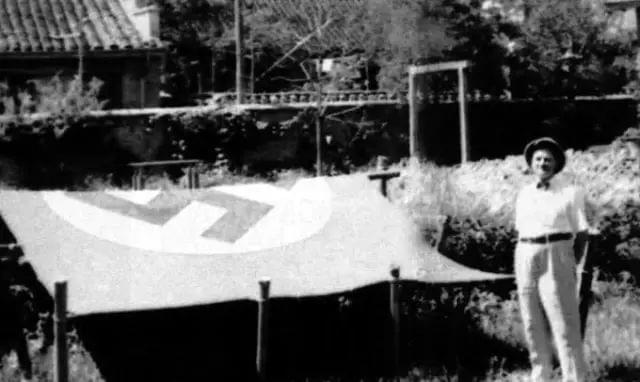

▲ 在拉贝自家的花园中亦庇护了600名左右的难民

拉贝的院子里,平铺着一面巨大的纳粹旗帜。在日军的狂轰滥炸中,这面旗帜为许多前来躲藏的中国平民提供了庇护。日军忌惮德国,不敢贸然实施袭击。

▲ 拉贝家的纳粹旗帜

有一次,一个日本兵悄悄翻过围墙进入了安全区,引起了难民们的恐惧不安。拉贝得知后迅速赶到,怒斥日本兵。日本兵连忙认错,准备从大门出去,拉贝命令他再次翻墙出去,日本兵只好照办。

拉贝的纳粹身份,成了这些无辜的中国人的护身符。

▲ 南京难民区国际救济会暨金中收容所所长率全体职员摄影(前排右起第六人为拉贝)

拉贝对于中国的恩情,除了保护25万中国平民,还有著名的《拉贝日记》。

他从1931年开始,就写日记记述了自己在中国的见闻。南京大屠杀时日军的兽行,也被他一一录入笔下。

《拉贝日记》共有20本,关于南京大屠杀的记录为其中的10本,共2460页。这10本《拉贝日记》,成为研究南京大屠杀的重要史料,也是日军罪恶的有力证据。

《拉贝日记》中有这样一段文字:

“在雨中,我的难民们相互依偎着挤在院子里,无言地注视着美丽得可怕的熊熊火焰。如果火焰蔓延到我们这里,这些最可怜的人们就没有出路了,我是他们最后的希望。”

▲ 电影《拉贝日记》剧照

由于拉贝频繁阻止日军在城内的暴行,激怒了日本军方。日本向自己的盟国德国提出了抗议,德国为了维系德日关系,很快做出召拉贝回国的决定。

1938年2月,拉贝无奈地离开南京,回到德国。

中国人的报恩

回国之后,他写信给希特勒,揭露日军在南京的种种暴行。然而,出于德日同盟的考虑,拉贝的所有努力都石沉大海。

更糟糕的是,牢狱之灾不断向他袭来。

归国后的他,由于反日言论多次被盖世太保逮捕。德国战败之后,他又因为自己的纳粹党员身份先后遭到苏联和英国的逮捕。

1946年,被释放后的拉贝一贫如洗,生活陷入困境。他的身体状况本来就不容乐观,有严重的糖尿病,再加上拮据的经济状况,等于把他逼入了绝境。

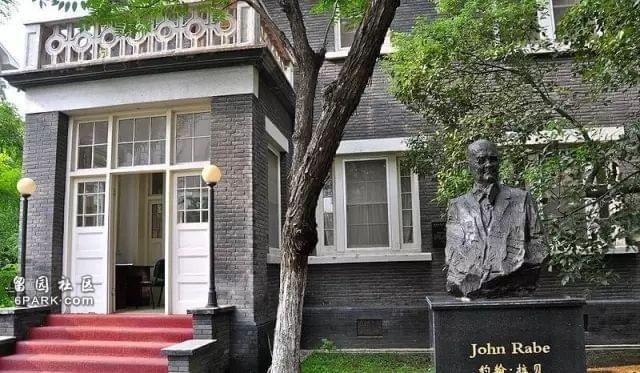

▲ 拉贝曾住过的小粉桥1号院子,成为南京市市级文物保护单位永久保留

但南京人民没有忘记他,中国也没有忘记他。

得知拉贝的际遇之后,大屠杀的幸存者们纷纷献出自己的心意,募集了大量的捐款,由南京市市长前往瑞士采购食物,寄给拉贝。

南京国民政府也做出了承诺:如果拉贝先生愿意返回中国,政府可以给他提供住房和终生养老金。

直到解放军进驻南京之前,拉贝每个月都会收到南京人民寄给他的一包救命的食物。在“二战”后物资匮乏的欧洲,这些食物十分珍贵。

拉贝说,是南京人民的支援,给了他活下去的信心。

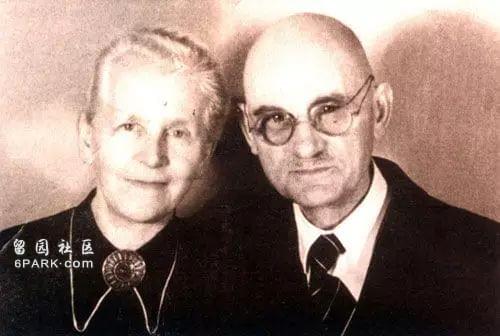

▲ 拉贝晚年和妻子合影

1950年,拉贝突发疾病去世,被葬在西郊公墓。

1997年因占地期限已到,柏林市政部门想清除拉贝墓地,拉贝的家人便申请将墓碑送给中国南京保存。

2013年12月,南京市政府将拉贝在德国的墓园修缮完毕,并一次性付清了40年的管理费用。

2015年的9月3日,一位名叫托马斯·拉贝的德国老人,也就是本文开头提到的德国教授,受中国政府之邀观看了阅兵式。

在抗战胜利70周年的时刻,他代表他的祖父前来领受中国人民的谢意,主席授予他“中国人民抗日战争胜利70周年”纪念章。

▲ 托马斯·拉贝在祖父的纪念铜像前

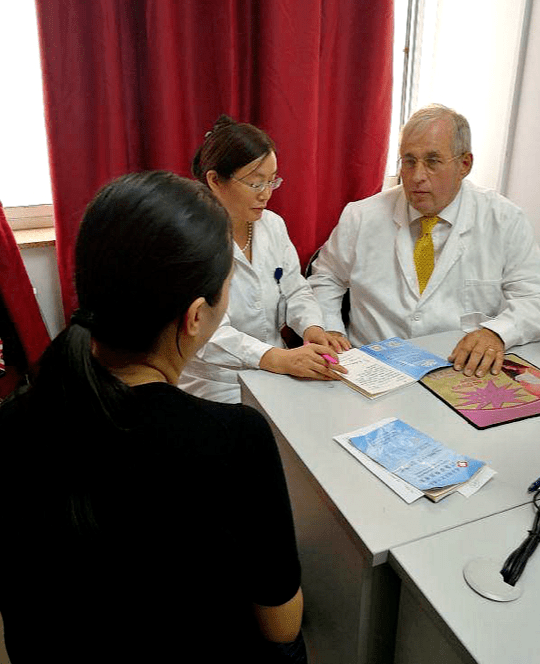

托马斯·拉贝是德国海德堡大学妇科教授,除了济世救人之外,他还积极投身于促进民族和解的人道主义事业。

2001年起,他便投入到推动中德和平事业及两国在妇产科学等方面的合作研究。

2018年10月3日,托马斯·拉贝荣获中国政府友谊奖。这是专为表彰在中国现代化建设中作出突出贡献的外国专家,而设立的最高荣誉奖项。

▲ 托马斯·拉贝在中国医院问诊

滴水之恩当涌泉相报,更何况是20多万条人命。80多年过去了,中国人从没有忘记过拉贝先生的恩情。

即使是在疫情最困难、物资最匮乏的时刻,我们也没有忘记过他。

当拉贝后人的求助信息传来时,惊动了整个南京城,南京人民争分夺秒,为之竭尽全力。

除了托马斯·拉贝急需的药物以外,短短时间内,南京市政府还为海德堡大学医院和海德堡市政府准备了620瓶指定药品、30000只口罩和200套防护服。

当时的国际航运几近停运,在各方的不懈努力下,4月17日,这批特殊的医药物资通过江苏包机捐赠到了中国驻德国大使馆。

为了将这批物资尽快送到拉贝教授手中,使馆的工作人员决定驱车700公里赶往海德堡,第一时间把救援物资转交到海德堡市政府和托马斯·拉贝本人手上。

▲ 托马斯·拉贝夫妇在海德堡接受中国驻德国大使馆物资捐赠。来源:中新社

南京大屠杀史与国际和平研究院教授、侵华日军南京大屠杀史研究会会长张生感动地说:

“80多年前,拉贝先生在南京保护了无数生命,这座博爱之都与和平城市不会忘记这样的国际友人,此番南京人用自己的方式驰援拉贝后人,也让这段穿越世纪不曾褪色的情谊翻开新的篇章。”

1938年1月16日,拉贝在日本大使馆参加便宴。对于自己保护中国人的行为,他是这样解释的:

“由于我们委员会的绝大多数委员以前一直在这儿从事传教工作,他们一开始就把战争期间不离开自己的中国朋友视为自己基督徒的责任……这就是促使我们这些外国人坚持留在这里,试图帮助遭受苦难的中国人的原因。”

也许当年,拉贝帮助南京城中的百姓的时候,只是本着人道主义精神,从未想过要什么回报。

但在80多年后,南京还在用自己的方式,表达着对拉贝先生的感激和敬意。

当他的后人面临困境,因为这份往日恩情,得到了中国人民的驰援,让这段情谊继续绵延着。

这份因缘,令人感动,也让人心生出无限的力量。

▲ 中德两国国旗上方,南京大报恩寺琉璃塔和海德堡古桥巍然耸立,两只大手跨越国界紧紧相握。来源:人民日报

◇ 参考资料:人民日报、中新社、交汇点◇ 责任编辑:华小妹 微信(xinjuece)