几千年来,人类意识中对时间的默认概念都是“绝对时间”。然而,时间是相对的,因为引力和运动都会使时间膨胀。无论你身处何方,无论你移动的速度有多快,也无论你周围的引力场有多强,你身上的任何时钟都会以相同的速度,一分一秒地记录着时间。

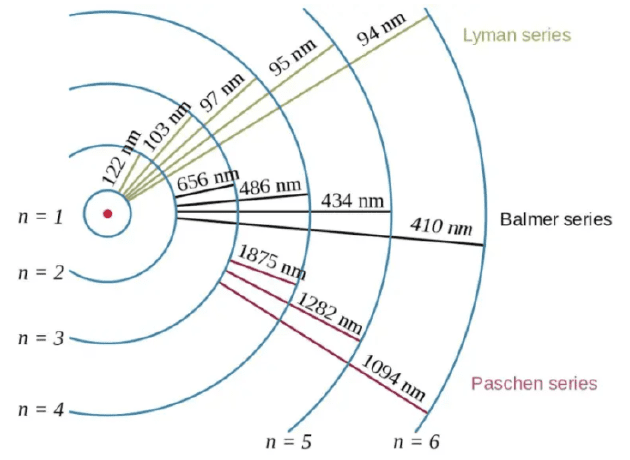

氢原子中的电子跃迁,以及由此产生的光子的波长,展示了量子物理学中结合能的作用以及电子和质子之间的关系。氢原子内电子跃迁能量最高的是莱曼-α跃迁(n=2到n=1),其次是可见的巴尔默-α跃迁(n=3到n=2)。

对于任何一个单独的观察者而言,时间确实就是这样在不停地流动着。然而,如果有两个不同的时钟,你就可以比较时间在不同条件下是如何流动的。如果一个时钟保持静止,而另一个快速移动,那么快速移动的时钟将比静止的时钟经历更短的时间:这就是狭义相对论中的时间膨胀现象。

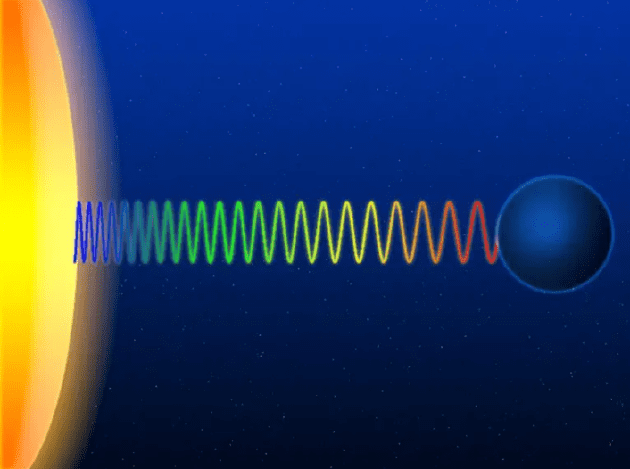

当一个物体的运动速度接近发出光的光速时,它发出的光会根据观察者的位置而发生偏移。左边的人会看到光源在远离,因此光会红移;在光源右边的人则会看到蓝移。

更加违反直觉的是,时间的相对流动还取决于两个地点之间空间扭曲程度的差异。在广义相对论中,这与特定位置的引力强度有关,意味着当你站起来时,你的脚和你的头实际上是在以不同的速度衰老。那么,这些现象背后的物理学原理是什么呢?

当一个量子辐射离开引力场时,它的频率必须红移以保存能量;当它进入引力场时,则肯定会蓝移。只有当引力本身不仅与质量有关,而且与能量有关时,这才说得通。引力红移是爱因斯坦广义相对论的核心预测之一,但直到最近才在银河系中心这样的强引力场环境中得到直接验证。

回答这一问题的基础之一,便是普遍存在的物理学定律。尽管宇宙的属性可能会随着时间、能量或所处位置而发生改变,但支配宇宙的规则和基本常数是保持不变的。在宇宙中的任何地方,氢原子都会在相同的能量下发生电子跃迁,它们发出的光量子与宇宙中任何其他的氢原子都是一样的。

同样的道理也适用于离子跃迁、分子跃迁甚至核跃迁。也就是说,物理学定律在任何时间和任何地点都是一样的,因此这些发射或吸收光子的跃迁总是在相同的能量下发生。然而,如果一个光子的发射体和一个光子的(潜在)吸收体不在同一时间和位置上,那它们所观察到的能量很有可能就不一致。

从6S轨道开始的原子跃迁(Delta_f1)定义了米、秒和光速。根据运动和任意两个位置之间空间曲率的特性不同,我们观测到的光的频率会发生轻微的变化。

当物体相对运动时,会出现被称为多普勒效应的物理现象。每当有急救车或消防车靠近或远离时,大多数人都会体验到多普勒效应,表现为鸣笛声的音调变化。简而言之,多普勒效应就是波源与观察者相对运动时,观察者接受到波的频率与波源发出的频率不一致的现象。如果车辆正在接近你,那鸣笛声会变得更尖细(频率变高,波长变短);如果车辆正远离你,那鸣笛声就会变得低沉(频率变低,波长变长)。

对波动性的光而言,同样也会出现这种效应:如果光源和观察者彼此远离,则光谱会向更长的波长(红光方向)偏移,;而如果它们彼此相向运动,光谱就会向更短的波长(蓝光方向)偏移。

现在,奇怪的事情来了:当你受到的引力场强度在不同位置间变化时,也应该会发生同样的效应——即使每个人都是静止的。正如光可以有多普勒红移和蓝移,引力也会有红移和蓝移。例如,如果从太阳发送一个光子到地球,由于太阳的引力场主导着太阳系,而且太阳附近的引力场强度比更远的地方更强,因此光子在从太阳到地球的过程中会失去能量(变得“更红”)。如果光子朝相反的方向移动,即从地球到太阳,那么光子将获得能量,颜色变得“更蓝”。

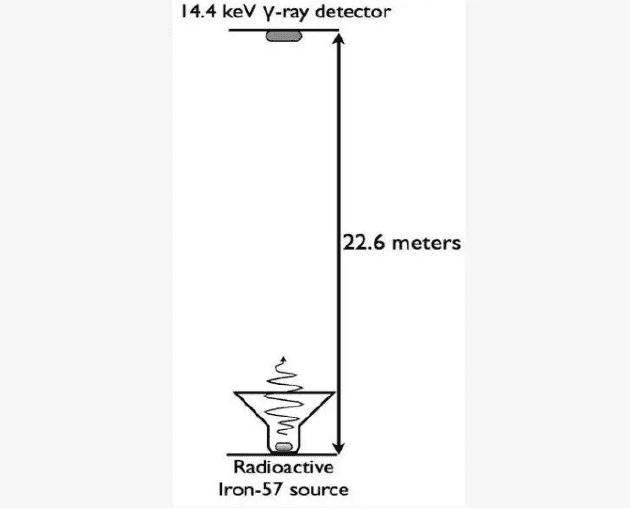

物理学家格伦·雷布卡正在哈佛大学杰斐逊塔的下端设置实验装置,同时给庞德教授打电话。这就是著名的庞德-雷布卡实验。在没有进一步改动的情况下,从塔底发出的光子不会被塔顶的相同材料吸收。这项实验证实了引力红移的存在。

物理学界有许多怀疑论者,他们认为引力红移的概念是完全非物理的。这一概念非常复杂地涉及到时钟运行的速率:在任何时间间隔内经过特定位置的波峰数量决定了接收到的光频率;如果引力红移是真实的,那在不同强度的引力场中发射一个光子应该会导致可见的结果。这意味着,和大多数物理预测一样,我们可以找到某种方法来检验引力红移。

假设我们可以诱导一个量子跃迁,要么是电子的能级转移,要么是被激发的原子核重新配置,从而释放出一个高能光子。如果附近有一个相似的原子(或原子核),那它应该就能够吸收这个光子,因为导致光子发射的物理学机制也会导致相反的过程:光子的吸收。

然而,如果你把光子移到更长的波长或更短的波长上,你都不能使它被吸收了。量子宇宙的定律是非常严格的,如果一个光子所携带的能量稍微多一点或少一点,它都无法导致适当的激发态。

一个光子源,比如一个放射性原子,如果光子的波长从源到目的地之间不发生不改变,它就有机会被同一种材料吸收。如果光子在引力场中向上或向下移动,就必须改变发射源和接收器的相对速度(比如用振荡器来驱动它)来进行补偿。这是1959年庞德-雷布卡实验的装置示意图。

1959年,罗伯特·庞德和格伦·雷布卡进行了一个引人注目的实验,被后世称为庞德-雷布卡实验。该实验展示了引力红移的存在,并试图对其进行量化,证明你头上的时间确实过得你脚上的时间快。

实验人员在一个垂直的高塔内设置了一个光子发射源,然后将处于较低能态的相同物质放在塔的另一端。如果没有引力红移——即时间对二者都是一样的——那么高塔另一端的物质应该会接收到从这一端发射出来的光子。

当然,这些物质并没有接收到光子,因为这些光子的能量发生了变化,进而导致波长改变。

那些头离地心较远的人与头离地心较近的人所经历时间的流逝速度略有不同,尽管差别非常微小。这是引力时间膨胀的结果,同样适用于物理学家(如图中拿着烟斗的乔治·伽莫夫)和非物理学家。

庞德和雷布卡所做的,就是建立一个振荡器(基本上相当于一个扬声器的内部),使其能够在塔的一端“增强”光子发射的材料。他们推断,如果能将其增强到合适的程度,就可以微调这种诱导的多普勒效应,从而完全抵消引力的红移。换言之,振荡器会随着时间的推移,通过增加额外的运动(以及额外的时间膨胀)来补偿引力所导致的效应。

于是,当达到合适的频率时,(铁)原子突然间就开始吸收从高塔另一端发出的光子。最初的实验证实了广义相对论的预测,随后庞德和斯奈德在20世纪60年代对其进行了改进。

最终的结论是:每增加1米的高度,就需要对大约33纳米/秒的多普勒频移进行补偿。这就相当于在地球表面较低的地方,你需要以一定的速度运动,才能使时间流逝的速度与你在高处时相同。换句话说,在地球重力场中,如果低处的东西没有额外的速度提升——即没有额外的时间膨胀——那么时间会在更高处流逝得更快。更直白地说,你的头会比你的脚衰老得更快。

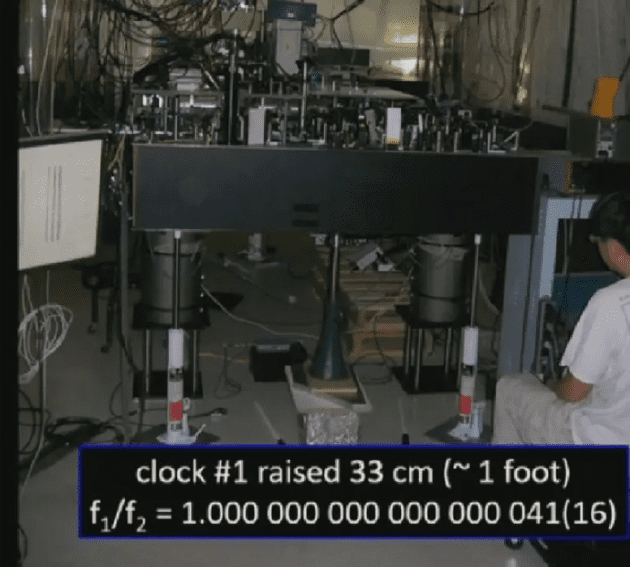

当然,相比最初的那些实验,我们现在的测量手段要好得多,比如可以直接使用原子钟技术来测量时间的流逝。许多世纪以来,人类定义时间的方式已经发生了多次演变;过去,我们依赖于地球绕地轴旋转或围绕太阳旋转的运动来定义时间,现在,我们可以通过铯-133原子来定义1秒钟有多久。

在铯-133原子中,原子基态的两个超精细结构能级间会发生非常精确的跃迁,发射一个特定波长的光子。这个波动的9192631770个周期,就是现代国际单位制中对1秒的定义。

根据广义相对论,如果把一个原子钟——无论是基于铯、汞、铝或任何其他元素——移动到不同的海拔高度时,它就会以不同的速度运行:在海拔较高的地区(弱引力场)走得更快,在海拔较低的地区(强引力场)走得更慢。

原子钟实验已经以惊人的精度验证了这一点,科学家检测到的预测高度差异变化最小可到0.33米。在地球的重力场相对较弱的情况下,这是一项了不起的成就,表明了原子钟计时的准确性。

然而,如果我们把原子钟带到一个更极端的环境中,时间膨胀的效应就会变得非常可观。宇宙中没有比黑洞更极端的引力环境了。如果接近黑洞的事件视界,时间对你来说会过得非常慢,你所感受到的1秒钟,对相距遥远的人而言可能已经过了几百年、几千年甚至是亿万年。

或许这已经足以让人担心了。即使我们能够建造虫洞,剧烈的空间扭曲可能也会导致宇宙中整个有意义的部分——包含了恒星、星系以及各种有趣的化学反应——在我们经过其中时无暇顾及。

穿越虫洞是一个迷人的命题,但如果时间像在黑洞附近那样膨胀的话,当你从虫洞的一端旅行到另一端时,整个宇宙可能都会与你擦身而过——前提是这一旅程不会摧毁虫洞里面的飞船。

在我们的宇宙中,对于那些在空间中运动距离最少,且所处空间曲率最小的观察者来说,时间会过得最快。如果能到远离任何物质来源的星系际空间旅行,你会比任何人衰老得更快。在地球上,你离地心越远,时间过得就越快。这种影响非常轻微,但可以测量并量化,而且非常稳定。

这意味着,如果你想在未来进行时间旅行,最好的选择可能不是进行一趟漫长的、以接近光速往返的旅程,而是应该在空间曲率较大的地方逗留,比如黑洞或中子星附近。当你进入引力场越深,相对于那些离你越远的人,你所经历的时间就会越慢。对生活在地球上的我们来说,站着——让头更远离地心——确实会让时间过得比躺着更慢一些,尽管可能只慢了几纳秒。