01

肥仙

诗人在大众的感观中应该是身材欣长,玉树临风,偏高偏瘦。

估计是才子佳人故事的影响吧,大家以为帅哥俊男是诗人的标配。

事实上不这样,曹操是大诗人,却是个矮个子;

杜甫的画像,是个瘪老头。

今天讲的这位,北宋赫赫有名苏门四学士之一,张耒张文潜,是一个大胖子,号称肥仙。

同为苏门六君子的陈师道有一句诗单道张耒(lěi)的胖:

张侯便然腹如鼓,雷为饥声汗为雨。

大肚便便的文潜老兄,没走两步就汗如雨下,肚子饿那个声音响得和打鼓一样。

黄庭坚更是促狭鬼,直称“六月火云蒸肉山”。

可以想见大夏天,满面通红的张文潜,抖着一身的肉,热汗腾腾,气嘣吁吁的狼狈相。

实在是雅不起来。

黄庭坚称呼张耒为“布袋和尚弥勒佛”。

在宋代时,已经有布袋和尚的传说。

老张一个大肚子,虽然平常比较安静,但内心深处豪爽而又滑稽,表面他像苏轼的弟弟苏辙,内敛;

内心和苏轼有投机处,爱开玩笑,团团一张大肉脸,和庙里的弥勒佛有七分神似。

老黄赞扬他的文章同时,还损了他一下:

形模弥勒一布袋,文字江河万古流。

这样一个胖子,给人丰衣足食的印象。

可是张耒的一生,很长一段时间是在低级工务员队伍里混,父母妻儿一大家,入不敷出,连吃饭都成问题。

后期因政治问题,被一贬再贬,更是几个月吃不上肉,但他依旧胖。

可见现代人节食减肥的招数是胡扯,有人顿顿喝水也长胖嘛。

不过胖子很多尿酸高,痛风是常态。

张耒也免不了,到了晚年,痛得更厉害。

老张喜欢吃螃蟹,大家都知道痛风海鲜是碰不得。

看来老张是个真诗人,真名士,就是要吃,管他事后怎么痛,嘴巴先痛快再说。

找到个大杯子,剔出螃蟹肉,满满地装上一杯,吧唧吧唧吃个精光。

这样的人,做朋友一定好玩。

02

超然台

张耒当然是个神童,出生时手掌上的纹路是个“耒”字,所以取名张耒。

十三岁诗文就很出色。

是个世家子弟,祖父、外祖父都是当官的,外公和晏殊、范仲淹这些大咖是好朋友,老爸也是进士。

这样的家族出来的人物,天生优势,加上自己聪慧,想不出名都难。

长辈们四海宦游,他跟着走四方。

十七岁写《函关赋》,有“业无高卑志当坚,男儿有求安得闲。”的雄壮语句。

一时万人传诵,名声大噪。

十八九岁时到陈州跟着外公李宗易游学,碰上了他生命中重要的人物——苏辙。

苏辙是当时文坛响当当的人物,和父亲苏询、哥哥苏轼号称三苏,有“苏文熟、吃羊肉;苏文生,吃菜羹”的谚语。

当然其中大苏更是出类拔萃,名响千古。

苏辙时任陈州学官,李宗易和苏辙是朋友。

张耒得以认识苏辙,文章拿给小苏一看,小苏很是点头,此子可教。

这一年的七月,大苏到杭州任通判,到陈州看望弟弟,一逗留就是两个月。

张耒见到了仰慕的巨星,也见到了苏氏兄弟非凡的才华与高尚的操守。

倾心敬佩,自然在心里就把自己列入苏家弟子。

苏轼看了张耒的文章,大为叹息:你的文章和子由(苏辙)很像嘛!

宋神宗熙宁六年(1073),二十岁的张耒中进士,担任临淮县主薄,进入仕途。

张耒与二苏常有书信来往,熙宁八年,在密州任职的苏轼重修了一个旧台,苏辙取名“超然台”,苏轼写下《超然台记》,有超然物外,快乐人生的意思。

苏轼并请朋友们给超然台写诗作赋,张耒也得到邀请。

张耒没有辜负苏轼的期望,写出洋洋洒洒的《超然台赋》,用曲折迂回的笔法,肯定了“自以为超然而乐之”的观点。

苏轼大为表扬:其文汪洋淡泊,有一唱三叹之声。

张耒从此被世人目为苏门学士。

苏轼对别人说:像黄庭坚、秦观、晁补之、张耒这些人,世人还没认识到他们的才华,我苏轼先知道。

这就是苏门四学士的来由。

03

西园雅集

张耒工作后,当权的是变法派王安石,苏轼苏辙都不大同意王安石的变法,在朝中不吃香。

元丰二年(1079),苏轼因为乌台诗案被贬到黄州。

做为苏轼门下的著名才子,张耒的日子,当然也好不到哪里去。

小张工作前十来年,在安徽、河南一带担任县尉、县丞这一类的小官,副县长,典型的九品芝麻官。

工资不高也不低,养家糊口刚刚好。

但一直调来调去,父母和第一个妻子都相继去世,花销就大了。

家境越来越遭,生活相当拮据。

他给朋友写信发牢骚:我一个人带着一家老小,行走四方讨一口饭吃,真不知道最后会到哪儿去。

这日子过得憋屈,别人进士,有的早就出将入相,自己十几年了,还一直一个副县级,原地踏步。

但人一辈子总有一段时间走好运。

元丰八年(1085),宋神宗去世,年幼的哲宗继位,由高太后掌权,保守派司马光当政,苏氏兄弟重新启用。

张耒吉星高照。

次年,由苏轼命题,张耒、黄庭坚、晁补之三人都参加了太学学士院考试,得到提拔,到了京城任职,先后为著作郎、史馆检讨等。

没多久,秦观也来了,苏门四学士汇聚一堂,盛况空前。

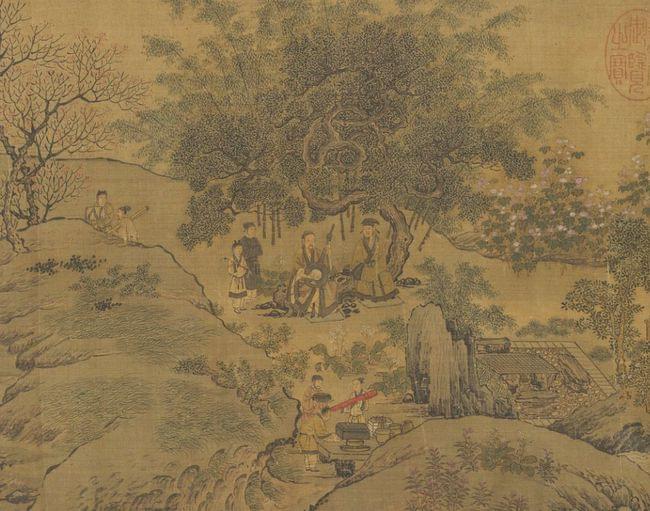

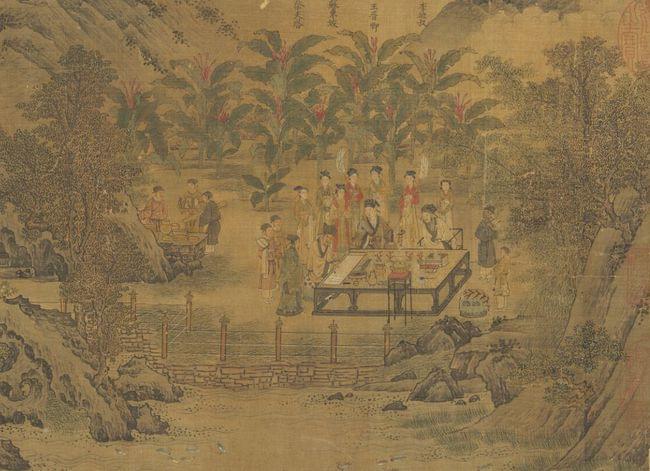

朋友们一起工作,吟诗作赋,游山玩水,快乐地如在天堂。

每有好的文章诗词写出来,天下人抢着诵读,一时洛阳纸贵。

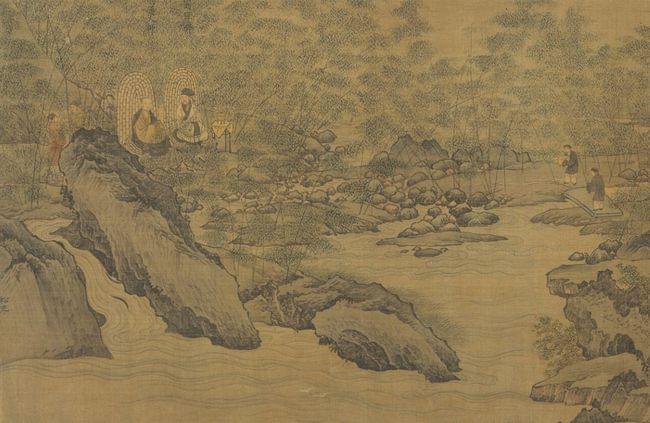

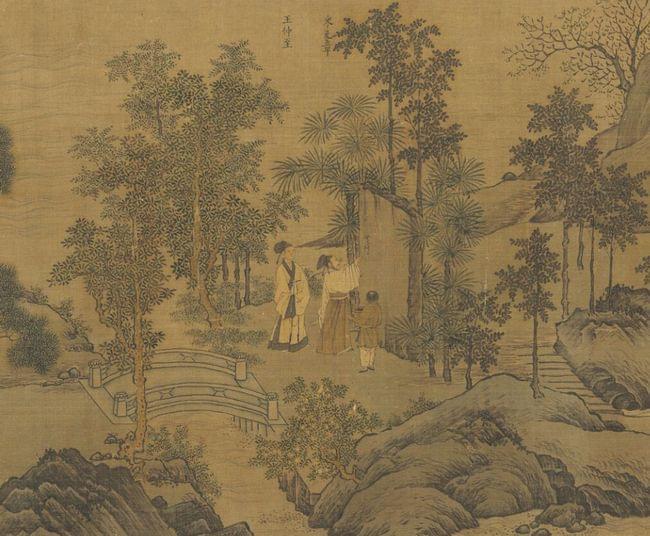

大画家李公麟《西园雅集图》记录了文士们聚会的情形,有苏轼等二十二人,张耒也在其中。

人逢喜事精神爽,轻松快乐的时光,老张特别幽默。

他和晁补之读朝廷新任命文书,看到苏辙由中书舍人转为户部侍郎,基本平级调动。

老晁说:“子由这个调动,果肉还是不离核。”

老张笑道:“总比你强。你是枝头干。”

枝头干是一种像李子的水果,熟了不摘马上就枯干。

老张笑话老晁老位子不动都干掉。

秦观被一个姓贾的弹劾,老张说:“以前贾谊写《过秦论》,现在这事又发生了。”

大家大笑。

王安石写过本《字说》,其中不少牵强附会,不合情理,文化人都质疑。

有一天张耒问大臣张方平:“司马光为什么说王安石不懂事?”

张方平说:“去读一下《字说》,你就会明白。”

张耒说:“我读过啊,《字说》十分之二三没道理吧?”

张方平笑道:“你也有十分之七八不懂事!”

04

柯山

人生有上就有下。

元祐八年(1093),高太后去世,哲宗亲政。

再次启用新党变法派。

保守派受到全面打击,苏轼被贬出京,到遥远的海南岛。

苏门弟子全部被清洗贬黜。

次年,张耒在润州任上迁宣州,接着贬黄州酒税监督——第一次到黄州,再贬复州;

宋徽宗继位,提拔回黄州通判——第二次到黄州;

再提拔为颍州知州。

没多久,得到苏东坡回中原的消息,欣喜若狂的张耒写诗庆贺:

今晨风日何佳哉?南极老人度岭来。

此翁身如白玉树,已过千百大火聚。

不料乐极生悲,再传来消息,苏东坡半路去世。

悲伤的张耒在颖州拿自己工资在寺院举办祭祀,上方大怒,再次贬到黄州。

——第三次到黄州。

作为被放逐的臣子,张耒不能住国家宿舍,也不能借住寺庙等,只好在黄州柯山边,荒山野岭租个房子住。

野草丛生,满目荒芜。

再加食不果腹,衣不蔽体,当真是三月不知肉味,怎一个惨字了得。

幸好张肥仙骨头硬,为了不带累别人,拒绝了太守替他买点地种菜的帮忙。

还有个叫潘大临的同门师弟也在柯山,两人相互鼓励,相互安慰,渡过这艰苦的日子。

老张遂自号“柯山”,以示闻道于苏轼,恪守不移。

后来还编了文集《柯山集》。

坏消息一个接一个,先是秦观客死藤州,儿子扶柩归来,张耒临江设奠。

接着又是黄庭坚死。

直到崇宁五年(1106),皇帝除去一切党禁,五十好几的老张才回到故乡淮安。

苏氏兄弟及苏门弟子纷纷辞世,风流总被雨打风吹去,只剩下个张耒活到六十一岁,后生小辈多从他学习。

终于在寂寞凄苦中告别人世。

张耒的文学创作遗留下来非常多,全宋诗词录其诗三十三首,词六首,算是对这个天才的最大肯定。