01

“海莉,你还好吗?跟我说说话。”32岁的拉里问道。

“我感觉很好。”她回答。

“好吧,别动。”拉里说。

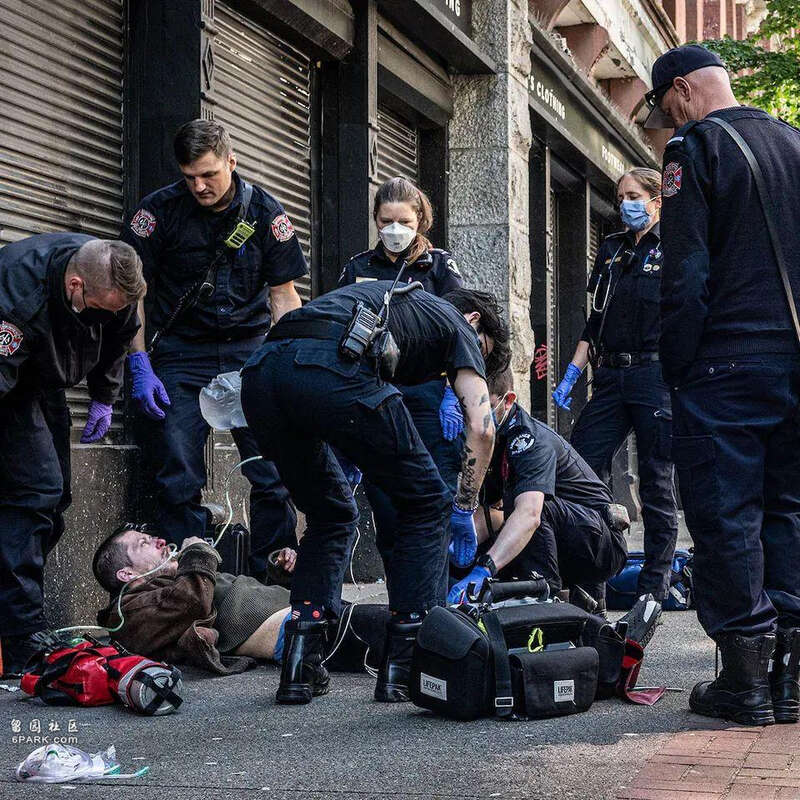

他目光炯炯,双手颤抖,蹲下为朋友注射混合了芬太尼和苯二氮䓬的液体之前,先拨弄了一下针头。

海莉今年38岁,正躺在肮脏的人行道上,周围满是涂鸦、垃圾和其他吸毒者。她深深地吸了一口气,蜷缩成婴儿的姿势,并咬住拇指以屏住呼吸。

随着颜色暗淡的液体流入她的血液,她的身体放松下来,眼神也变得涣散。

“6月7日,”她低声说道,“我正在数着去戒毒中心的日子。”

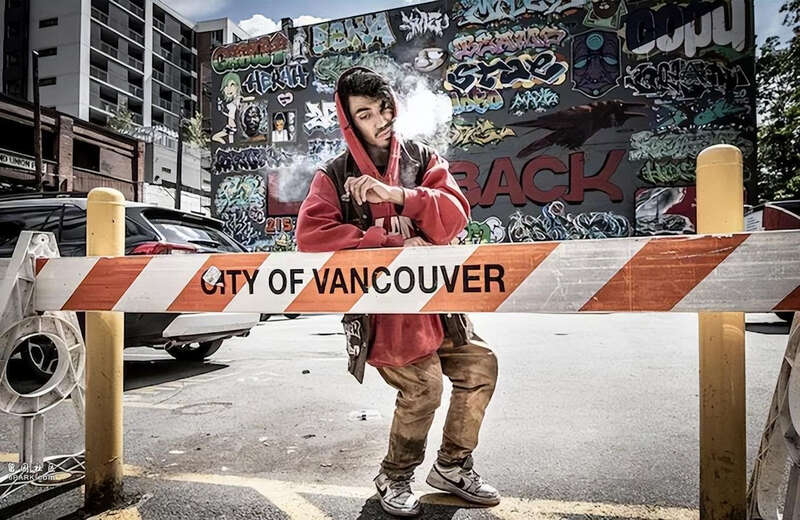

在温哥华市中心东部活跃着约5000名吸毒者,海莉和拉里便是其中两位。

在这里,树木成荫的街道上散落着躺在地上的男男女女,一些人几乎没了呼吸。随处可见废弃的针头,以及临时营地的残骸——帐篷、纸板箱、睡袋——这些垃圾堵塞着小巷和人行道,警报声此起彼伏。

这场危机是由芬太尼(fentanyl)引发的,这是一种比海洛因毒性强50倍的人工合成阿片类药物。加拿大许多非法实验室都在制造售卖芬太尼,几乎遍布了温哥华市中心东部,你甚至可以在街上捡到芬太尼。

02

温哥华曾是全球“最宜居城市”排行榜榜首,但一项具有里程碑意义的实验允许在公共场所使用某些毒品(包括芬太尼、海洛因、可卡因、甲基安非他明和迷幻药),导致了一场严重的阿片类药物滥用危机。

Advertisements

从6月开始,警方再次有权在医院、餐厅、公园和海滩等地逮捕吸毒者。但人们仍然可以在家中和指定的公共避难所合法使用2.5克硬性毒品,警方如何切实执行修订后的规定仍不清楚。

目前,在不列颠哥伦比亚省,阿片类药物过量滥用已成为10至59岁人群的头号死因,其导致的死亡人数超过了他杀、自杀、意外事故和病故人数的总和。

去年,不列颠哥伦比亚省共报告了2511起与毒品有关的过量用药事件,其中87%是芬太尼所致。温哥华每10万人中就有56人因芬太尼过量致死,而英格兰和威尔士的毒品死亡率为每10万人中有8.4人,唯一一个与加拿大情况相近的G7国家是美国,每10万人中有32.6人因吸毒致死。

随着过量用药致死人数的持续上升,许多人认为自由化的推行毒品是火上浇油。然而,其他人则认为,还有更广泛的社会问题在起作用,其危害远比芬太尼严重。

现在,加拿大几乎各个政治派别都深陷公共卫生紧急状态,人们不禁要问:“我们是怎么走到这一步的?”

03

在不列颠哥伦比亚省规定毒品合法的第一年,公众吸毒现象激增——有报道称,人们在海滩上注射海洛因,在产科病房吸毒。

温哥华警察局副局长费奥娜·威尔逊(Fiona Wilson)表示,这项规定让全市的警察束手无策,使整个社区面临风险。仅在2023年就从毒贩手中没收了1000多公斤芬太尼,如今看到毒品在街头被使用时,警察却无能为力。

“毒品合法对警察来说挑战巨大,如果吸毒者没有其他犯罪行为,我们没有理由接近在公共场所吸食毒品的人。” 费奥娜表示。

“如果有人在咖啡馆里想吸食可卡因,我们没有权力干预。但这确实存在问题,因为带着孩子的人们并不希望挨着正在注射芬太尼的人。”左翼的自由化倡导者试图将辩论的焦点放在特权和阶级问题上。

温哥华吸毒者网络组织(VANDU)执行主任布莱特尼·格雷厄姆(Brittany Graham)表示,更大的社会问题——即住房缺乏和不足的福利服务——才是罪魁祸首。

“对于上层阶级来说,毒品合法始终存在。有钱人在自己家中吸食可卡因时,警察永远不会抓他们。我们现在看到的不仅是不受监管的毒品危机,更是一场无家可归危机。” 布莱特尼说,“右翼把所有问题都归咎于毒品合法,但现实是,自新冠疫情开始以来,温哥华无家可归者的数量已增加了32%,但政府仍在将贫穷的吸毒者当成是所有问题的替罪羊。毒品合法不仅是关于毒品的问题,而是关于权力的问题,毒品已经杀死了数十万人,现在是毒性政治的问题。”

卫生部长艾伦·斯托尔科(Elenore Sturko)表示,毒品合法是“危险而灾难性的”政策失败。

“整个政策都是出于政治动机。显然,政府没有做好毒品合法的工作,他们忽视了警方的建议。现在,不仅未能减少死亡和过量用药,反而造成了更大的伤害。”

04

除了毒品合法问题之外,不列颠哥伦比亚省还推出了一系列“减少伤害”措施,以解决公共卫生危机,但这些措施也引发了争议。

“减少伤害”项目的核心是设立“安全注射站点”,吸毒者可以在站点获得干净灭菌的针具和供应量管制的毒品。在政府运营的这些站点,医疗工作者会监督吸毒者,并随时准备提供含有纳洛酮的解毒剂。

37岁的蒂凡尼表示安全注射站点已经很多次救了她的命。自15岁时搬到温哥华后不久,她就染上了海洛因。如今,将近20年过去了,芬太尼成了她的首选毒品。

“我从没想过要换成芬太尼,但它无处不在,”蒂凡尼说,“吸毒是我用来排解与儿子分离情绪的方式。”

温哥华在减少伤害方面一直走在前列。30多年前,在海洛因和艾滋病流行期间,温哥华在唐人街东区开设了第一家安全注射站点——这是北美唯一一家此类设施,这种做法曾经有助于遏制艾滋病蔓延,但似乎现在不再奏效。

一些政策制定者表示类似这样减少伤害的举措已经政治化,助长了毒品成瘾、无家可归和公共秩序问题——尤其是在唐人街东区,他们认为该地区已成为吸毒者的死亡陷阱。

来自VANDU的格雷厄姆女士承认,量化减少伤害的效果可能很困难,但她仍然相信温哥华的安全注射站点确实起到了一些作用。

“我们知道毒品是有害的,因此帮助吸毒者减轻这种伤害至关重要——比如提供清洁的针头和卫生的注射环境。” 格雷厄姆说。

Advertisements

蒂凡尼在站点注射了两次后,瘫倒在地。随着芬太尼和苯二氮䓬类药物控制着她的感官,她低声说道:“这种感觉就像是温暖的拥抱。”

05

此外,政府推出了“安全供应”项目,允许使用者从医生处免费获得药用级阿片类药物。该计划旨在“防止过量用药,挽救生命,并为吸毒者提供医疗和社会服务”。

但据现场工作人员称,安全供应计划产生了许多意想不到的后果。温哥华警察局表示,医生自由开具的大部分阿片类药物实际上并未被其预期的接收者使用。

相反,这些药物在黑市上以极低的价格转售,通常是吸毒者为了继续购买芬太尼筹集资金。

威尔逊副警长表示这些药物被转售到了街头,在不列颠哥伦比亚省查获的羟考酮中,有50%来自政府。

不仅安全供应的毒品被转卖给活跃的吸毒者,还有报道称这些强力阿片类药物落入了儿童手中。高度成瘾性的药物正自由地流入社区的每一个角落,让新的使用者发展成阿片类药物成瘾症,这是一条潜在的严重成瘾之路。

格雷厄姆女士认为,禁止安全供应的毒品并不是解决问题的办法,如果将政府监管的阿片类药物从系统中移除,只会让吸毒者获取到的毒品质量更不靠谱。

06

作为唐人街东区的一名急救人员,安德鲁已经响应了数百起甚至数千起过量用药的急救事件。在他看来,政府是在补贴并支持毒品危机,而不是解决危机。

他只能匿名发言,因为当地卫生当局在即将到来的省级选举前夕禁止接受采访。

“这都是我们的错。我们创造了一个体系,让人们每天都能醒来并合法吸毒,这是由纳税人资助的免费之旅。”

温哥华戒毒中心的马克·恩·申表示,吸毒者通常需要等待3到6周才知道自己是否有资格进入戒毒中心。为了确保有机会,吸毒者必须每天打电话询问,并提前开始戒毒。

“温哥华的戒毒系统并不适合最需要它的人,”恩·申说,“许多吸毒者陷入了戒毒的尴尬境地——他们渴望过一种不同的生活,但他们必须等待6周才能有机会进入戒毒所,很多人会在这段时间内放弃。此外,寻求帮助的唐人街东部地区居民仍然受到污名化的影响,这些服务本身是针对上层阶级和中产阶级的白人设计的。这套体系是压迫性的,最弱势的人群对它的利用率最低。”

在温哥华的芬太尼危机的前线,看不到太多变化的迹象,格雷厄姆女士每天都目睹道格拉斯街东区的惨状。

“这不是一场政治辩论,而是一场人权辩论。”

Advertisements