商代青铜器中典型的纹饰兽面纹,是建立在人们想象之上多种动物的重组变形。展览中的各类兽面纹鼎,体现了商周先民对自然的敬畏和崇拜。

天津博物馆策展人 张夏:大家可以看到商代那种神秘狰狞,稍微有点害怕,但是细看又觉得很可爱的那种纹样,实际上也是想让大家直观地感受当时人的一些审美倾向,我觉得这也是一个艺术的成就。

蝉纹也是青铜器上较为常见的一种动物纹装饰,取其居高食露,清洁可贵之意。这件商代晚期的蝉纹鼎,工艺复杂不失细腻,体现了古代工匠的精湛技艺。

天津博物馆策展人 张夏:我们有一件蝉纹鼎,大家可以看上边蝉纹非常的生动形象,就好像是一只知了伏在树上一样,然后它还是个连环的纹饰。细看起来它线条是非常精细,非常考究的,也是当时人审美的一种表现。

肇基文明

从文物里看见汉字源流

通过此次特展,我们可以从甲骨、有铭文的青铜器中去了解那个时期的历史文化。

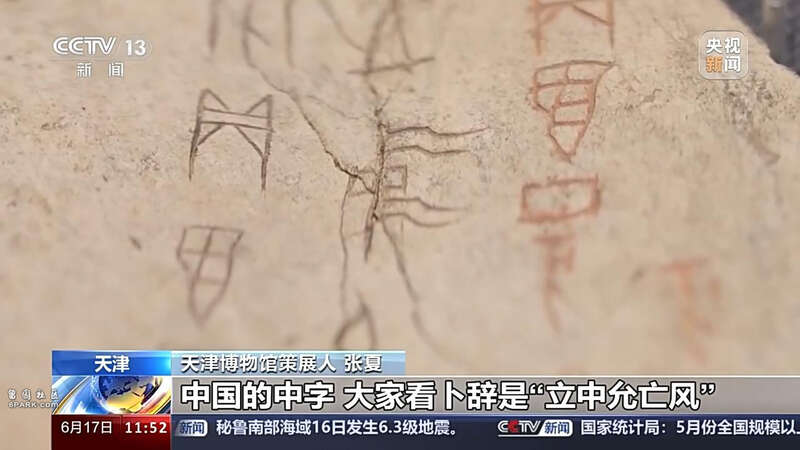

“中国”两个字组合在一起,最早出现在3000多年前的青铜器“何尊”上,而其实在商代的甲骨文中,也可以分别找到最早的“中”字和“国”字。

天津博物馆策展人 张夏:中国的“中”字,大家看卜辞是“立中允亡风”,大概就是在场地的中间立一根旗杆,然后根据上面飘带的方向来判断风速和风向,慢慢就引申出了中间、中央的意思。后来也变成了我们中国的“中”字。然后“国”字它的形象像一个拿着武器去守卫的感觉,然后慢慢就引申为国家的意思。

甲骨文不仅可以反映当时的政治、军事的情况,还能反映当时的生态环境。在这片甲骨上刻写的卜辞中,就可以从中看出当时的中原大地,有着大象生存繁衍的痕迹。

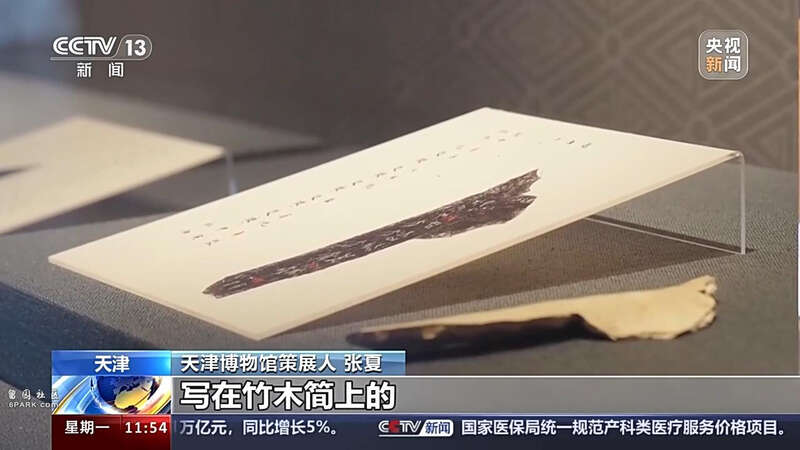

在商代,人们不仅在甲骨上刻字,也用毛笔在木牍、缯帛上写字。虽然已经无法看到用毛笔书写的商代典册,但刻在青铜器上的金文基本保留了毛笔字的样态。

在商代旅父辛鼎的铭文中,我们能直观地看到“父”字毛笔书写的痕迹。

天津博物馆策展人 张夏:在铸造青铜器的时候,它是先用毛笔把这个字写在模上,再铸造出来的,这也说明当时的人们主要的书写工具是毛笔。包括一些考古发掘现场的朱书、墨书都可以推断,当时主要的文字是用毛笔写在竹木简上的,只是都没有保存下来。