“这真是太令人兴奋了!我们挤在人群中,看到大家都对此次探测任务如此关注,作为参与任务的科学家,感觉棒极了。”面对德国之声的镜头,法国天体物理和行星科学研究所的科学家加斯诺(Olivier Gasnault)双眼放光。他参与研发的氡气探测仪,已经随中国的嫦娥6号月球探测器于5月3日在海南文昌升空。加斯诺以及几位同事在发射场附近的海滩上和众多游客一同观看了火箭发射。

在经历了一系列复杂的变轨机动后,嫦娥6号按照计划于6月2日降落在月球背面靠近南极地区的阿波罗环形山。这并非中国的首次月球背面探测任务。早在2019年,嫦娥4号任务就实现了人类历史上的首次月球背面软着陆,其携载的月球车玉兔2号至今仍在月表工作。2020年,嫦娥5号任务则实现了在月球正面着陆并采集岩石样本返回地球。

而此次的嫦娥6号任务,则是人类史上首次从月球背面进行采样返回。而且,相比月球其他地区,南极地区被认为含有更多的太阳系早期化石,找到水的概率也更大。

加斯诺和他的同事们所研发的氡气探测仪,有助于更好地了解月球土壤以及月表挥发物的迁移情况。由于太阳风轰击等原因,月表土壤会释放出氡气。从工程上而言,具有放射性的氡气比水蒸气更容易探测。科学家相信,氡气的迁移情况和水蒸气相似,因此探测氡气也有助于在月表寻找水分子。

中国的嫦娥6号月球探测器于5月3日在海南文昌升空

研制时间紧张

在位于法国南部图卢兹的无尘实验室里,加斯诺向德国之声记者展示了一台用于地面测试的氡气探测仪,其结构与安装在嫦娥6号上的正样设备完全相同。对于作为科学家的他而言,最大的挑战莫过于“月表的氡气实在太稀薄,每平方米每秒只能探测到一枚粒子”,因此仪器必须尽可能地增大探测截面积,总共安装了8个阿尔法粒子感应器。工程团队的马东(Romain Mathon)则在一旁补充说,仪器也不能太大,必须符合中方伙伴提出的体积和重量要求。

这台看上去比微波炉略大的月球氡气探测仪,并非嫦娥6号携载的唯一一台欧洲科研设备。欧洲空间局与瑞典空间物理研究所研制了一台月表负离子分析仪,用于探究等离子体和月面相互作用机制等基础科学问题。欧洲空间局行星科学团队负责人卡彭特(James Carpenter)对德国之声介绍说,他们此前已经为其他航天器研制过类似的负离子分析仪,因此在五六年前确定参与嫦娥6号任务后,能够在“对于欧洲人而言非常短的时间内快速研制出适用于月球背面环境的设备”。

图卢兹的工程师马东也说,中国方面要求的进度非常快,月球氡气探测仪的实际研制时间其实只有2019年到2022年之间的这一段时间,“工程上的挑战相当大,当然新冠疫情也对这一切毫无帮助。”

挑战不仅仅来自工程方面

欧洲与中国之间的航天合作非常密切、项目众多。欧空局以及高校、研究所已经参与过多次嫦娥探月任务,双方也时常联合研制科研卫星,还开展过几次宇航员联合训练,欧空局的宇航员也定期接受中文语言培训。然而,随着国际地缘政治形势日益严峻,欧中航天合作正面临不断上升的政治风险。

欧洲空间局国际关系处主任伯奎斯特(Karl Bergquist)从90年代初起就负责协调欧中之间的航天合作。他在接受德国之声采访时表示,双方的科研合作氛围总体而言非常好,科学家们像朋友一般相互合作也相互竞争,是一种相互促进的关系,共同发表了很多科研成果。但是“地缘政治环境在近十年间发生了很大的改变,相应的限制也越来越多”。

受此影响,2015年开始的欧中载人航天合作如今已经处于“休眠”状态。伯奎斯特说:“这主要是受到了来自第三方出口管制的影响。我们欧洲和美国也有很多航天合作,会用到很多来自美国的设备,但是这些设备我们不能用于和中国的合作项目,同时我们欧洲也无法不用这些来自美国的关键设备。”

嫦娥5号任务2020年从月球正面采集了岩石和土壤样本。不久前习近平访问法国时,赠送了其中部分样本

中俄月球合作断绝欧中合作之路?

相比载人航天,包括探月在内的其他欧中航天项目暂时还没有受到太大的地缘政治影响。然而,伯奎斯特也有一些隐忧。“俄乌战争爆发后,欧盟开始对俄罗斯全面制裁。在这一背景下,中国和俄罗斯发起的国际月球自动科研站项目(ILRS)就会对我们构成麻烦:如果中国接下来的嫦娥七号、嫦娥八号任务被纳入ILRS项目之中,我们欧洲就几乎不可能再继续和中国合作探月了。”

参与嫦娥6号任务的欧洲科学家们则暂时不担心这些问题。欧空局的卡彭特说,他和同事们都很欣喜地看到中国的月球探测以及火星探测工程从无到有一步步走向了世界级,和中国同事们也建立了很好的私交“对于我们来说也是非常棒的学习过程,我们当然对参与今后的其他太阳系探测项目有着很大的兴趣。”

法国天体物理和行星科学研究所的加斯诺则表示,不管是和哪个国家,航天合作总是会带来很大的益处。眼下的他则需要集中精力做好数据接收的工作:由于嫦娥6号在月球背面只会停留两天左右的时间,因此加斯诺和他的同事们也只有约两天的时间在北京的飞控中心收集着陆地区的氡气数据。随后,嫦娥6号就要携带采集的岩石和土壤样本起飞返回地球。按照欧中双方的约定,此次任务的科研数据将“对等共享”。

相关图集:月亮的神话

宗教象征与天文学:早在很久以前, 月亮的力量就受到敬畏,人们认为月之圆缺与人类的活动有关。时间是以月亮而不是以天和罗马月计算的。1999年在德国萨克森-安哈尔特发现的内布拉星象盘是早期天文学和占星学领域一个重大发现。估计该星象盘已经有3700至4100年的历史。

宗教象征与天文学:早在很久以前, 月亮的力量就受到敬畏,人们认为月之圆缺与人类的活动有关。时间是以月亮而不是以天和罗马月计算的。1999年在德国萨克森-安哈尔特发现的内布拉星象盘是早期天文学和占星学领域一个重大发现。估计该星象盘已经有3700至4100年的历史。

迷人的血色月全食 :出现月全食时,处于地球阴影中的月球变成血红色。去年的7月27日晚上 观星者可以长时间观看这一现象。这一幕让人想起了 2 0 1 5年的 “超级月亮” (如图)。当时月球轨道离地球非常近, 因此月亮显得极大。自古以来, 地球上的星空一直就被认为既神秘又神奇。

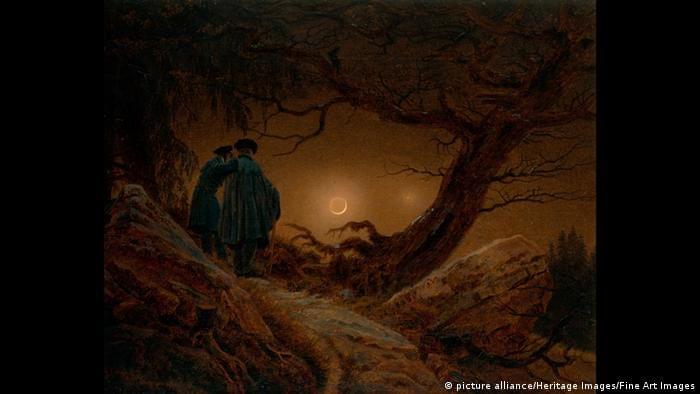

月亮的寓意:几个世纪以来,月亮成为被赋予许多不同寓意的艺术题材: 代表着纯真、圣母玛利亚或者女性。而且艺术家眼中的月亮与浪漫有着千丝万缕的关系。艺术家们想还原月亮的魔力。图为德国浪漫派画家Caspar David Friedrich绘于1820年的《两个男人看月亮》。

诗人的缪斯 :在文学界, 月亮也一直是重要的创作题材。尤其是在诗歌中,星空代表着忧郁和渴望,也或是安慰。例如歌德的诗《对月吟》。在诗的第一节中,歌德这样写道:“你又把静的雾辉笼遍了林涧,我的灵魂也再一回溶解个完全”。

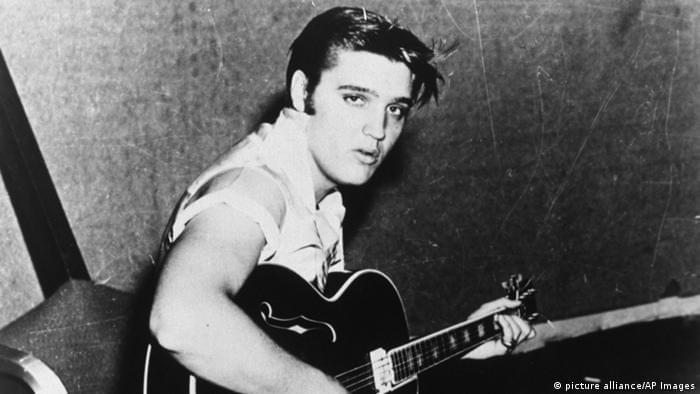

对月长啸或低吟:满月不仅会引起狼向天长啸,而且自古以来也是被人吟诵的对象。现代最著名的例子包括马蒂亚斯·克劳狄乌斯(Matthias Claudius)创作的“月亮升起”(Der Mond ist aufgegangen),格伦·米勒(Glenn Miller)的“月光小夜曲” ,“猫王”埃尔维斯·普雷斯利的“蓝月亮” 或者是平克·弗洛伊德的专辑“月之暗面”。

惊悚与浪漫:马克·吐温曾经说过:“每个人都像月亮,有着其不为人知的阴暗一面。”。自古以来, 就有在月全食时人会变成狼的传说。狼人的传说也被搬上了银幕。这是1941年拍摄的电影《狼人》的海报。

世纪创举:1969年人类首次登陆月球,从而揭开了月球的神秘面纱。可以想象月球会因此失去其吸引力。突然间, 有人来到了这个令人神往的地方走来走去并进行拍照。科学似乎终于彻底征服了地球的这颗卫星。这是宇航员巴兹·奥尔德林登上月球的照片。

永恒的吸引力:然而,月球的魅力并没有因为它的被征服而减弱。2013年, 中国艺术家艾未未和他的丹麦同事奥拉弗·埃利松(Ólafur Elíasson)发布了他们的“月球”计划:任何人都可以登陆其网站 www.moonmoonmoonmoon.com ,进行注册后便可在虚拟的“月球上”绘画。