三十年后的威尼斯双年展题为“处处是外人”(Foreigners Everywhere),恰如其分,且更进一层。这些年精英眼中的Foreigners添了新意思——移民、侨民、离散人群、流动人群、难民、流亡者、作为他者的性少数群体、被剥夺了“自己人”身份的原住民......指向进入政治文化焦点的边缘人群,也对应着眼下的全球“乱纪元”。

而对水城来说,“外人”依然是乌泱乌泱的外国人。游客大军人手一只iPhone,追索着光标,塞满迷宫一般的大街小巷。另一张地图则覆盖了一个平行世界,按图索骥来自全球的“外人”艺术。满,满到溢出小城。

我还是被世界大同的节日气氛感染了。Giardini大门口各色诉求的抗议海报,波兰馆前一对穿黄色工装的艺术家男女举着喇叭齐步呼号,挂着“想娶一个外国太太”牌子和拎着红酒瓶的行为艺术家在园区里走来走去。以色列馆只能隔着玻璃窗看,因为“策展人和艺术家决定非停火不开展”。美国馆前原住民载歌载舞,好像世界音乐节。去西方中心主义在音乐界流行了几十年,艺术世界里又见亚非拉大联欢。

吃饭排队,看艺术也要排队。哪里有队伍、哪条队伍长,通常说明哪里受人欢迎。有趣的是,大排长龙的几个国家馆都在“演戏”。

1.

北欧馆在开幕两日上演了一出完整的三幕歌剧“Altersea Opera”。瑞典、挪威和芬兰三个小国团结起来,迎面却是中国面孔。门口一个巨型龙头雕塑,十分显眼,从内到外搭了层层叠叠的竹架,一众演员身着各色“龙袍”,在竹架间攀上爬下,穿梭游走。袍子古色古香,一针一线的精致,细看却是卡通图案。

主角半鱼半人,因为痛失大海的家,绝望中向海神祈祷,竟唤来一艘龙舟,启程从遥远的西方返回家乡(香港),但终于发现物是人非,回不去了……这是新一代华人移民的奥德赛。

故事对应了90后主创——瑞典艺术家林立施(Lap-See Lam)的家史,她父母在斯德哥尔摩经营过的中餐厅即名为海上皇宫。而歌剧和实验音乐则由另一位年轻华裔——生于奥斯陆的何子扬(Tze Yeung Ho)创作。

竹架是粤剧临时舞台的传统(新加坡裔艺术家黄汉明也用过),同时充当了海底龙舟的布景和歌剧想象的时空区隔。整出歌剧由“画外音”叙述和诗歌串起结构,现场听觉层次丰富,叙述者、歌剧演员、人声表演者、手握块茎状排箫的黑人女子,四处游走,一侧的乐队则是萨克斯、手风琴、铜锣和玩具钢琴的奇怪组合。观众并非围观,而是置身“海底”与想象的竹林中,被此起彼伏的人声和器乐牵动视线和脚步,全方位感受一座有生命的活动雕塑。这便是当代视觉表演的特质了。

成群的观众在剧终时聚集在馆外,爆发了长时间的掌声和喝彩。这挥之不去的乡愁,结合了根源文化的奇幻想象,动荡中个体的孤独与挣扎,竟来自我刻板印象中不会讲中文轻飘飘的第三代华裔移民,出人意料并令人动容。

2.

全场排队第一长当属德国馆,平均等待时间一两个小时。馆外巨大的褐色土堆像是从宫殿内部涌出来的,没过了廊柱的底座。果然,馆里藏了一座三层褐色城堡,形似半个圆柱体,楼上挂着白布窗帘,显示这是一个普通人家。

排队是为了进入这户人家。整个房子笼罩在一种迷雾般的粉尘中,攀着旋转楼梯上去,洗手间、起居室、卧室,锅碗瓢盆、床单枕头,到处蒙尘,停留在“过去”。

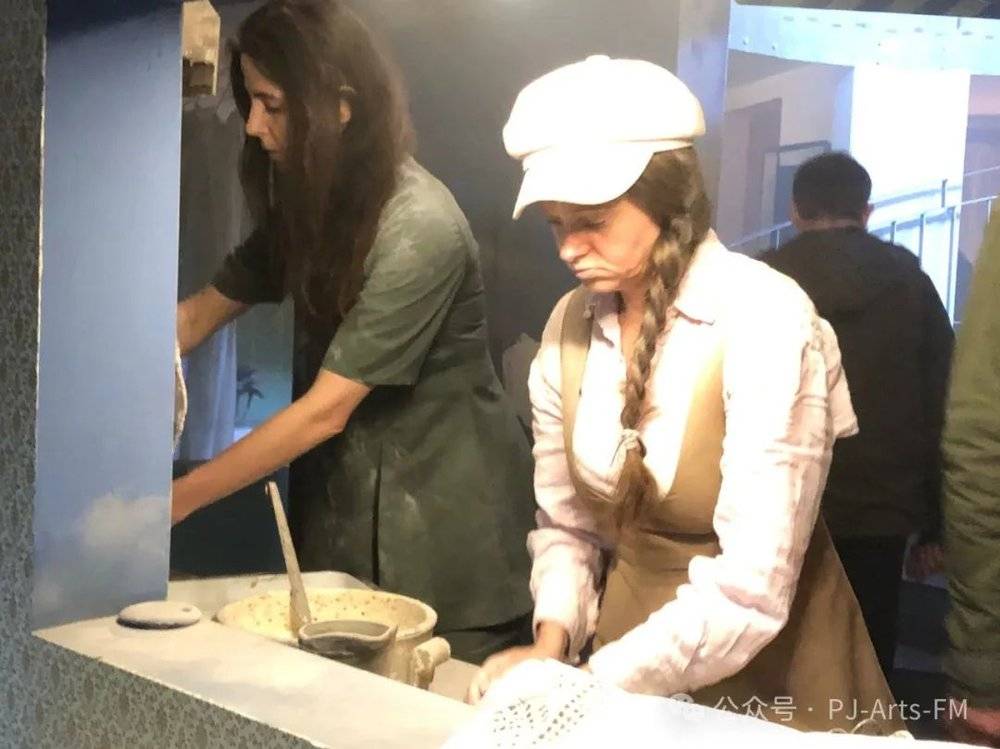

身上沾着这种粉尘的老年男人、年轻男人、年轻女人,相继出现。女人做饭,摆桌子,男人坐下吃饭。长久的沉默。但两个女人会对视,眼神忧虑,年轻女人会按住老年男人的手,表达关切。只有在吃饭时,沙发前的旧电视会突然亮起,年轻男女也眼睛一亮,跳起风格浓郁的民族舞蹈,土耳其音乐显示了他们的移民身份。

顶楼天台有一个循环播放的影像,老人挥着铁锹在树林里刨土,既像日复一日的枯燥劳作,又像——自掘坟墓。果然,老人走上屋顶,在观众身边开始脱衣服,一件一件有条理地搭在围栏上,自己则赤条条地躺下,表演了死亡。楼下爆发出悲痛的尖叫,他的子女鱼贯上楼,唱着悲壮的哀歌,用白布包裹老人。此后,饮食起居还在二楼继续,直到年轻男女也相继倒在地上,去往“将来”,顶楼的老人则爬起,下楼,穿上衣服——一件劳动人民的连体工服,回到“现在”。循环往复。

在一楼的档案室里,可以看到这位普通老人的一生:1960年代德国因工业发展需要大量廉价劳动力,生于阿纳托利亚的“无名氏”应征前往西德。他在污染严重的石棉厂辛勤工作,给家人子女寄钱,但不可降解的石棉颗粒进入了他的气管和肺,日复一日,终因当时还不为人知的尘肺病去世。档案室里保存了他的生活遗迹,包括工作证明、他寄给子女的汇票,以及子女写下的回忆录。“城堡”外墙的褐色物质就是石棉水泥板,正来自他当年工作的石棉厂。

这是柏林艺术家Ersan Montag的作品,其实他更是一位歌剧和剧场导演。在外百老汇剧场Sleep No More之后,身临其境的沉浸式流动剧场形式已不算新鲜。作品唤醒了后工业时代两代欧洲移民的集体记忆,又何尝没有触动每个普通人关于父辈、爷爷辈的回忆?

值得一提的是,德国馆大厅里另一位艺术家Yael Bartana的影像竟与之产生了强烈的共振。环形巨幕上,笔直的日光穿透森林,一组白裙舞者赤足舞蹈,“春之祭”一般企图唤醒某个天外魂灵。整个空间回荡着激越的充满神性的音乐和男女声合唱,与老人子女在天台为逝者送行的歌声完全合拍。悲怆的光线与声音笼罩下的褐色建筑物,实为一座“无名纪念碑”。

3.

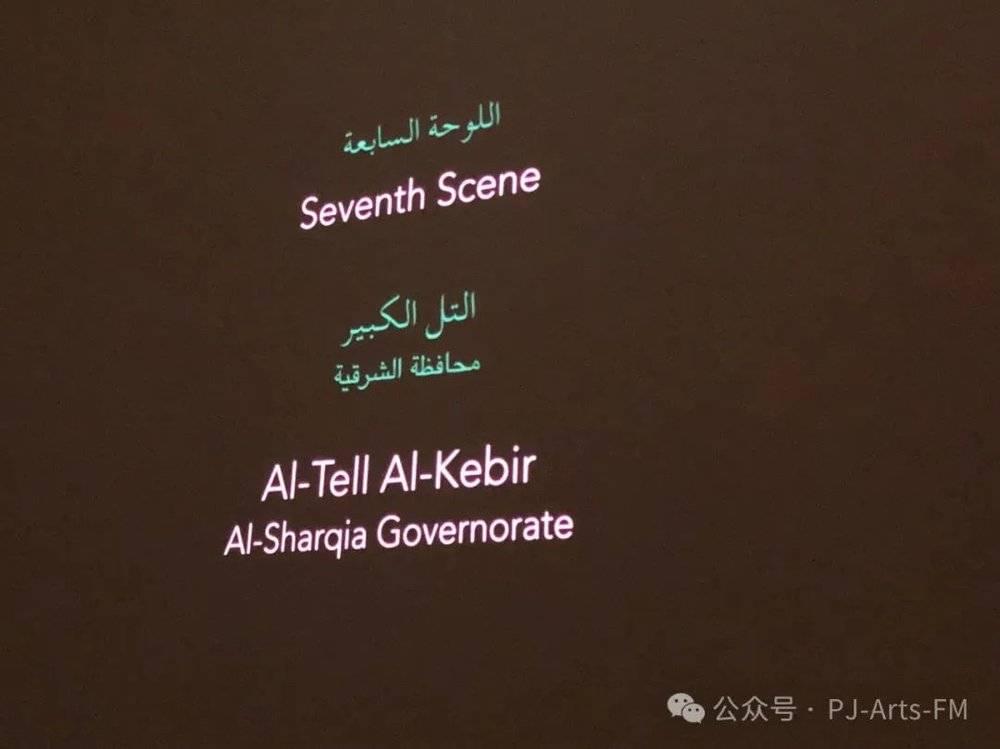

排队第二长的是埃及馆。埃及艺术家Wael Shawky专门为双年展做了八幕音乐剧,以电影形式呈现,近一个小时,许多观众从头看到尾才愿意离开。这在普遍走马观花的巨无霸艺术展上很是难得。

作品题为《戏剧1882》,回溯了1879~1882年影响深远的埃及乌拉比革命——埃及正是在这次民族主义革命失败后,经历了多年的英国统治。剧情贯穿着各国政客和军事力量的博弈,一个小小的咖啡馆斗殴事件成为导火索,爆发骚乱,军队介入,继而发展为大规模轰炸和历史性战役。这样复杂的历史事件和战争场面,似乎只有现代电影工业才能再现,而Wael Shawky以巧妙的方式把它搬上了音乐剧舞台。

现场同时呈现了一个完整的视觉展览,水彩怪兽奇谭和异形装置,突出了艺术家在阿拉伯底色上的奇诡想象。而音乐剧的八幕布景均为插画风格的细致手工,饱和度极高的阿拉伯色调,挤挤挨挨的民居在夜间点亮灯火。全剧建立在三拍子朗朗上口的阿拉伯音乐上,斡旋双方一俯一仰,表示博弈,顶着水罐鱼贯走过的女子标志着时间变化,人物动作似乎是从黏土动画和木偶剧中抽取的,有一种抽象化后的幽默。

Wael Shawky从阿拉伯视角出发,跳出西方中心视野重新讲述历史事件。1882年到底发生了什么?是一次偶然的大火还是早有编排的政治阴谋?不止如此,讲述历史更是讲述现实的一种方式,直指当下。这便是“外人”的力量了。

本文来自微信公众号:PJ FM(ID:PJ-Arts-FM),作者:姜亦朋