去年11月底,#盲人女性如何度过经期#的话题冲上热搜,我们看到无数这样的反应——“我竟然从未想过”。

当我们带着同情、关切联系了七位年龄、地域、职业各异的视障女性后,得到的回应却让我们感到诧异和羞愧:“我们没有大家想象的那么窘迫。”

在提到部分卫生巾厂家在外包装上印制盲文、包装内塞入盲文说明小卡片等计划时,我们得到的是异口同声的“完全没必要”和无奈的苦笑与摆手。

“我们真正困难的、需要帮助的,不是经期。”

除了按摩,我好像什么都不会

在真正接触过十余位视障人士后,我们发现,让他们真正感到焦虑的,不是如何度过经期等生活问题,而是老生常谈却又难以逃离的盲人按摩。

2022年,清云从河南推拿职业学院针灸推拿系毕业,回到自己的家乡广东湛江,开始从事第一份盲人按摩工作。仅一年多的时间,清云就先后在五家按摩店工作。最短的一家只待了一个星期。

在按摩店里,心怀不轨的客人本就不少见,视障女性想要保护自己又多一分困难。每一次离开,都是同样的原因。说到这里,清云原本平和的语气变得激烈:“我昨天才赶走一个。”当时,清云正在给客人刮痧。但他却一直动手动脚,嘴上还说着令人不适的污言秽语。

面对客人的性骚扰,清云一向果敢刚毅,立马就把人赶出店。她坚定地说道:“我不会因为客人给点钱,就顺着他的要求做,我要有尊严地活着。”

一些按摩店老板,为了自己的利益,会选择睁一只眼闭一只眼。这种冷处理让清云心寒。后面她还尝试过报警,但因为取证困难,所以也很难追究。

另一家盲人按摩店的老板郭生并不会容忍这些人来骚扰按摩师,但也不会选择报警:“那些人警察也不好处理的,我们打一顿赶出去就好了。”作为男性按摩师,他也遇到过来自女顾客甚至男顾客的骚扰。但男性相对女性,体力上更有优势,作为老板的他也更有保护自己的能力。

更多的按摩师并没有清云那么勇敢。在按摩店工作了二十年的张华,遭遇过许多骚扰。一位客人曾试图拿钱引诱她,尝试失败后,便想对她动手动脚。张华大声喊“救命”,但并没有人理会。张华声音有些发颤地说:“我老板就在店里玩手机,后来客人走了还对我发脾气,嫌弃我计较,喊得太大声。”

除了骚扰,来自经济的压力更为沉重。盲人按摩店通常都没有底薪,只有提成。店里生意好时,张华一个月也只能拿四千多块,而且工作时间并不固定。“我一个月基本休两天。虽然营业时间是上午十点到晚上十二点,但有时上午八点多就开门了,有时候半夜来客人也要接待。”她说。

不仅是老板,同事有时也是加害者。当发现客人醉酒或是看起来不太友善,视力正常的按摩师会把他们推给张华这样的盲人。

“我想过换地方,但按摩店都是靠做回头客。如果换一个新地方,这里攒下的熟客又要丢掉。”生计让张华无心也无力离开。“我没有文凭,也没有才艺,好像除了按摩,我真的不会做任何事情。”

郭生在为患者进行治疗 图源受访者

从1955年中国盲人福利会第一次开设盲人按摩培训班,到盲人按摩被写入国家发展规划和法律,如今,盲人按摩已经成为一项国家事业。按摩为数以万计的盲人提供了生计,也在健视者和视障者的心里把盲人和按摩捆绑。

视障学生能选择的专业,几乎只有盲人按摩。已经从事按摩行业二十多年的郭生回忆,在他上学的时候,推拿是视障学校里唯一开设的专业。即便在今天,对于绝大部分能接受高等教育的视障者来讲,推拿也是首要选择,这也几乎决定了他们未来的就业方向。

所以,尽管按摩店里鱼龙混杂,但是,“目前,对盲人来说,没有一个真正能代替按摩的行业。”郭生皱起眉头,肯定地说。

有了学历,就会更好吗

“正是因为看不见,所以自尊心格外强。”遭遇过各种不平等对待的清云,紧闭着她的双眼,双手紧握成拳。

一次次被骚扰、老板的漠视、同事的故意为之,让张华只能在工作结束后的深夜,独自流泪。身为一个视障者,从事按摩仿佛是一条固定的轨道,在这条轨道上,他们本就强烈的尊严被列车碾压。

数以万计的视障者赖以生存的按摩,能带给他们的,也几乎仅有生存。

“不干活就没饭吃”,支撑着他们努力工作。一个钟一个钟累计起的提成,负担起了他们的日常花销和医药费。但好在多数按摩店都提供食宿,让外来务工的他们可以在深圳这样高消费的一线城市里有一处安身之所。

只不过,这个安身之所也并不牢靠。郭生告诉我们,现在盲人按摩招工很困难。虽然从事推拿的视障群体数量仍旧庞大,但近些年按摩店的竞争非常激烈,越压越低的价格让盲人按摩师本就局促的生存空间越来越窄。为了生活,他们只能选择频繁跳槽。

一边是微薄的收入,一边是强烈的自尊,当碰撞越来越激烈,他们中的一小部分人开始寻找并尝试其他的出路。

清云就准备辞去按摩店的工作,专心备考专升本。提高学历,就会让就业更容易,是许多人都有的朴素想法。

韩燚也是在这个想法的推动下,独自前往白俄罗斯攻读教育学硕士学位。现在,他还拿到了博士offer,今年就要前往马来西亚继续求学。

长春大学针灸推拿系毕业的他,在盲人推拿师里学历并不低。2015年,本科刚毕业的他拿着好不容易考上的资格证来到深圳求职。但简历的石沉大海,也让他一次次失望和生气——明明面试的时候,面试官还对自己的能力表示肯定,得知自己视障的情况后还连连赞叹,声称“一定会优先考虑”,但是到最后,却连一个试一下的机会都没有。

最终,找不到工作的他,在父母的支持下,开了一家中医诊所。但他心里一直认为——“学历提高了,就业空间一定更广阔。”

2021年,疫情冲击下中医诊所也受到了很大影响。韩燚干脆关了诊所,前往白俄罗斯深造。

对于视障人士来说,提升学历的路并不那么通畅。出境时,韩燚在海关遭到了劝返,滞留了8个多小时。劝返的工作人员直接说:“你一个盲人用留学吗?留什么学?你能行吗?你被骗了,我们是不负责的。”有一腔怒火顷刻间在韩燚的心中烧了起来,他朝工作人员吼道:“你讲话礼貌一点!”

最终他还是顺利完成了学业,并通过教育学背景在特殊教育和心理咨询领域开始创业。

无障碍工程师郑锐,则走了一条更为艰难的求学道路。

2012年从深圳大学城市建筑与规划城市学院毕业的他,在建筑设计研究院工作过两年,现在是深圳市信息无障碍研究会的用户体验专家,也是深圳市南山区盲人协会的主席。

先天视力低下的郑锐,从未踏足过盲校,没有接触过特殊教育。在普通学校就读的16年间,书上的字,他自己用放大镜一个个看;板书和笔记,他靠家人读给他听。

就这样,他完成了学业。毕业后,他在院长推荐下去到建筑设计研究院工作。但受限于视力,相似的建筑材料他很难分辨,精密的建筑图纸也让他无法继续工作下去。

在深圳市残疾人联合会的推荐下,他来到了深圳市信息无障碍研究会工作,成为该公司招收的首批视障工程师。

郑锐所在的部门有大约50人,其中有14个视障人士,专门做无障碍产品的用户体验工作。这些同事中,有10位都是从针灸推拿学校毕业后通过自学编程转行。

读屏功能让视障者能够使用手机,但是一些第三方软件可能并没有无障碍设计。如果软件在读屏时出现了问题,无障碍工程师就会记录下来,给出正确的代码解决方案。

郑锐所在的深圳市信息无障碍研究会从2014年起就开设学习班,聘请讲师教授视障者们学习计算机。近十年过去,这个学习班里走出了上千位视障人士。其中,有大约三分之一的人获得了相关的技能证书。但是,并不是每个人都能顺利找到工作。

这样的学习班并不少见,许多社会组织都有开设许多面向视障人士公益课,比如钢琴调律、配音。但这些技能本身有一定的难度,在简单的公益课上很难真正学会。

方方就去上过钢琴调律的公益课程,但这对耳力要求很高,她最终也没有学会。因为深知盲女在按摩店里的不平等遭遇,方方一直不想踏足这个行业。已经四十多岁的她,摆过地摊、做过保险推销员,但都无法长久。如今她也慢慢放弃了职业尝试。

即便拥有了这些技能,也很难找到稳定的工作。通过公益课接触了有声小说的梦琪,成为一名兼职配音员。在大学意外失明的思思,凭借英语专业技能在一家黑暗体验馆兼职引导员。

而且,这样的尝试也仅仅是尝试,想要真正养活自己,还很困难。

企业不接纳,我们也没办法

从事了十几年心理咨询的马景阳,就是通过培训班进入了这个行业。但是,同期的两百多名学员里,真正继续从事这个行业的,不足五人。“没有毅力,没有资源,没有时间……阻碍的因素太多了。”马景阳解释道。

即使是最终获得了相关技能的视障人士,真正求职时,也少有企业愿意接纳。“如果你因为视力问题,自己在公司摔倒了,那是不是要算工伤?公司是不是要额外进行无障碍的投入?小公司不愿意增加这些成本,也不想额外承担风险。”郑锐告诉我们。

“盲人可以做许多事”是两位盲人协会主席的共识。“视障人士和健视者的区别就在视力。”马景阳一直认为视障者也可以从事各种职业,“视障也只是社会给我们的标签。”郑锐也非常认同视障者的工作能力:“视障者和健视者,只能说工作方式和工作工具不一样。在一个平等的环境下,工作效率并不会差很多。”

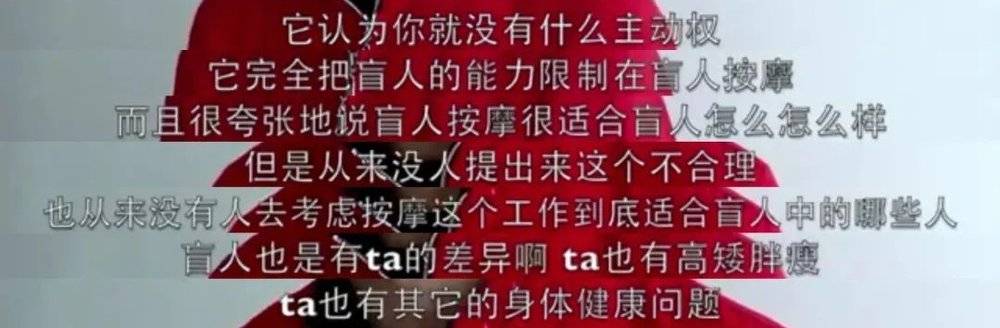

纪录片《盲人不按摩》中,来自盲人的心声

但在健视者眼中,视障似乎总和弱势、需要特殊关怀结合在一起。“一盲即废”,是很多健视者眼里盲人的生存处境。这样的偏见,也折射到了职场。

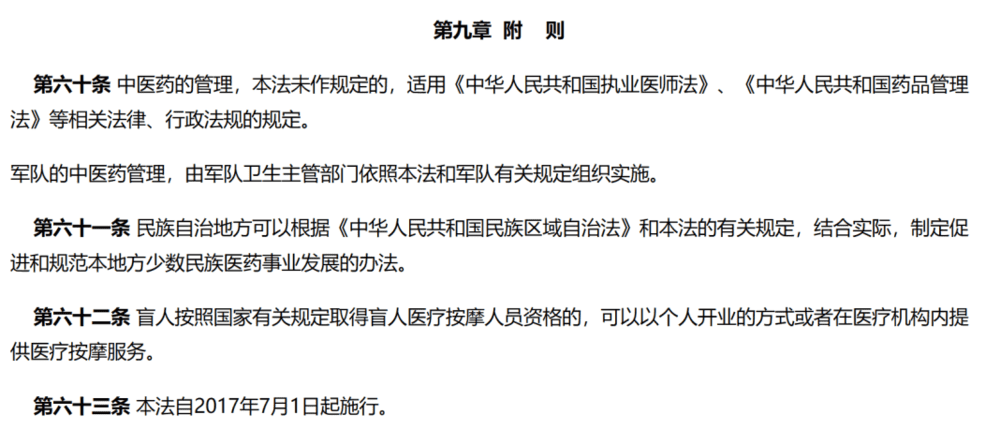

当韩燚带着盲人医疗按摩资格证书和专业按摩技能,求职却四处碰壁时,他非常愤怒:“中医药法62条都写清楚了!”

根据《中华人民共和国中医药法》第62条,盲人按照国家有关规定取得盲人医疗按摩人员资格的,可以以个人开业的方式或者在医疗机构内提供医疗按摩服务。在盲校学习中医药相关课程时,韩燚曾以为这是对视障群体未来就业的保障。

《中华人民共和国中医药法》第九章

但现实中,尽管有相关资格证,面试官总以“你们会增加很多额外的麻烦”为由拒绝盲人入职。在企业眼里,盲人工作者永远效率低、能力弱,接受盲人入职会遇到很多“不必要的问题”。

即使是创业已经走上正轨的韩燚,当我们问他是否愿意招聘视障者进入公司,得到的回答只有短暂的沉默,和随之而来一句的“不会”。“我们这样的小公司承担不起这样的成本和风险。”韩燚解释说。

探索新职业成功的视障人士,总需要一些机遇、运气或者其他的外界支持。社会和职场的偏见,凭借个人的力量也无法撼动,他们自己可能也会被这些偏见影响。

面对企业的拒绝,郑锐也非常无奈:“我们只能培养学员,但是有了技能之后,企业愿不愿意接纳他们,只能看他们自己的能力。绝大多数企业会直白地告诉我们,就是不招盲人。”

“我们现在的培训也就是培训一下、推荐一下就结束了,但是他们有没有去就业?不知道。如果我们能开发出适合盲人的岗位,再寻找合适的人去培训,可能会更好。”马景阳与盲协推动过许多盲人就业,也深知盲人就业的不易,“其实最核心的点就在于这个群体是否能做到和社会是否包容盲人,是否能给盲人提供就业的机会。”

相较于炮制“盲人女性如何度过经期”这样的伪困境甚至借关怀炒作,对真正的视障者来说,真正意义上的平等机遇,让他们可以凭借自己的能力生存,才是他们内心所期盼的“关怀”与“扶持”。

本文来自微信公众号:新新报NewTimes(ID:szunewtimes),作者:陈宝铮、刘长青、武子婷、张诗雨,内容编辑:奚若水,新媒体编辑:陈宝铮,指导老师:陈显玲、张田田,轮值主编:沈光萍