我吐槽过:我们现在的媒体凡是正经的、有深度的、有价值的事情是一点都不干,在没用的屁事上面跪舔流量倒是很积极,恨不得一天炒作三次“小土豆”“砂糖橘”,废物得一比。

主流媒体炒作“南方小土豆”还分为两个阶段,开始的媒体、尤其是南方系媒体,都在明里暗里把“小土豆”的称呼往地域矛盾上引,然而基本所有网友都不买账,反而痛骂喜欢挑事的媒体如果没活整就去咬打火机。

第二个阶段就是挑唆地域矛盾失败后,就开始“打不过就加入”,无底线的蹭“小土豆”“砂糖橘”还有各种乱七八糟食物拟人化的流量,都是废话文学+垃圾信息恨不得一天上事变热搜。

我们的媒体这么废物,但它们是很好的反面教员,警醒我们不能可千万不能像这些媒体一样废物。所以本文要对“南方小土豆”这一称谓进行语言学、分析哲学层面的讨论,一层一层从表象剥离至群体语言经验的内核,这在网络语言多元化甚至泛滥的当今,是很有价值的议题。

在日常语言的运用中,有一个约定俗成的公理:一个语意是否具有歧视意味,要考察说这话的人其表达的语境。语意也会跟随语境不同而变化。

我举一个例子,我大学同学是阿森纳的死忠球迷,他的床头就挂着一件阿森纳的球衣,我至今都觉得阿森纳O₂胸前广告版的球衣是颜值天花板,就是受他影响天天看看习惯了。

那时候球迷之间有一个很有趣的称谓:阿森纳叫娜娜,曼联叫莲莲,利物浦叫莉莉,切尔西叫茜茜……就诸如此类。我这哥们也挺开心,一天到晚娜娜、娜娜的叫,比叫女朋友还亲切。

但是,不知道从什么时候开始,“娜娜”就成为了一个黑称、一个侮辱性的称呼。你要在我这室友面前提“娜娜”,就如杀他父母一般,瞬间暴怒。然后你就很纳闷,说你不也一直这么叫么;他会说你不懂,现在我教给你,这是一种“黑称”,在球迷之间只有仇家(对立的球队)会这么叫。

所以大学才短短几年呢,我们就见证了一个词语从爱称变成了黑称。原因也很简单,当“娜娜”这个词语,逐渐被用在了曼联、利物浦球迷去攻击阿森纳的语境下时,久而久之它的语意也就发生了变化,潜移默化中阿森纳球迷也会放弃了这个称呼,同时也可以条件反射式地从这个称呼中“辨别敌我”了。

这就是语言理论的第一个定理:语意(词义)是模糊的,要根据具体的语境来判断。

最经典的一个例子,关于黑人的称谓,以前叫nigger,这是歧视,一说黑人就急;后来叫black,也成了歧视了,一说黑人也会急;再后来是coloured,也成了歧视了;现在比较普遍的叫法是AfricanAmerican,但是也已经有很多黑人表达不满了,可以预期这个名词也会跟它前几个兄弟一样,变成为会引发黑人暴怒的“歧视名词”。

很多人都用这个举例子,说黑人事太多了,就不能惯着。这个是真冤枉黑人了,根源还在于美国社会还处在激剧的种族不平等之中,无论是black还是coloured,太频繁地出现在歧视的语境之中,久而久之就像“娜娜”一样成为了“黑称”。

再举一个大家都熟知的例子,当年罗永浩这个臭傻逼在社交网络上公然用“支*人”称呼同胞,他还狡辩,说“支*”本是一个古代就有的名词,凭什么因为小日本用了我们就不能用,我偏要叫你们“支*人”——这代表了传统文化。

学习了今天的理论,大家就知道罗永浩傻逼在哪里了吧?为什么“支*”这个名词不能用,因为小日本在使用这个词汇的时候,带入了大量的歧视、蔑视与侮辱,所以这个词语的性质也就变了,从一个古语变成了侮辱性称谓。

这不是文化自信,而是助长敌人嚣张气焰。不然你以为罗永浩为啥要在这个概念上做文章?多年过去了,文化汉奸们洗脑的套路还一模一样。

所以说,“南方小土豆”是歧视还是爱称,要考量表达的具体语境。主体的语境表达发生了变化,歧视也能变成爱称,爱称也能变成歧视。

但是呢,因为网络的信息是残缺不全的,仅有一行文字打在这里,我们很难考察说话的人是什么语气、是什么态度、是什么立场、有什么个人独特的经历,这也是网络讨论乌烟瘴气的根源。网络给了信息交流以巨大的便利,那么肯定要折损一些信息传递作为代价。

日本有一位著名科幻作家筒井康隆,今敏不朽的神作《红辣椒》的小说原著就是他写的。筒井康隆是一位左翼立场作家,他的文坛引路人是大江健三郎,身边的朋友圈不是日共就是全共斗,其作品也多是反思、批判资本主义和法西斯主义的立场。

但是筒井康隆有一次因为用很龌龊的语言点评韩国慰安妇事件,而引发了中韩人民巨大的愤怒,并被打上了“军国主义余孽”的标签。虽然筒井康隆的语言很过分,但我是可以理解的,因为这个老家伙一辈子说话都是阴阳怪气的风格,所有话都是“说反话”讽刺的感觉。

就比如他的成名作《日本以外全部沉没》,讲的是全世界都沉了就剩日本了,于是全世界人民都学习日语、讨好日本人、用日本风俗和文化塑造自己……筒井康隆这篇小说其实是在反讽日本人跪舔西方的丑态——

小说里西方领导人对日本人低声下气,其实是反讽的日本政客;西方人比赛一样穿和服、吃寿司,其实是反讽日本人在生活上无条件全盘西化;好莱坞大明星在日剧中扮演不起眼的小龙套,其实是讽刺日本影视圈为了登录好莱坞不择手段,什么样的丑化角色、花瓶角色都肯演……

所以要知道筒井康隆阴阳怪气的说话风格,大致就能体会到他想表达的意思。但是,我要说但是,大多数人没有精力也没有义务去了解你的说话风格,更别提要深究你的政治立场。你说出来的话让人感到了不适那就是不适,筒井康隆被骂并不冤枉。只是一辈子玩弄文字的大师,最后倒在了不会好好说话上,简直就是他自己小说里的反讽典型。

所以这就是语言理论第二条定律:某种表达如果大多数人觉得不舒服、受到冒犯,那就是这个表达有问题。

所以授之以鱼不如授之以渔,我把基本理论讲解了一遍,以后不管是“南方小土豆”“北方小墩子”大家都可以自己分析了,就不用我赘述了。

最近还有一个语言学的经典案例,就是刀郎的那首“又鸟鸡和马户驴”。

刀郎这首歌十分飘逸,结尾处忽然来了这一句:

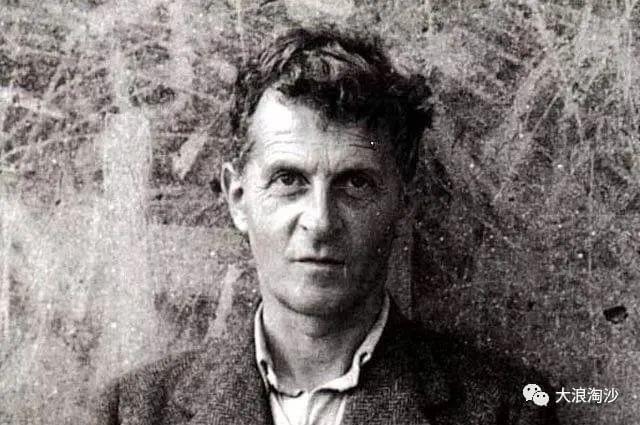

西边的欧钢有老板,生儿维特根斯坦

本来是东方《聊斋》的故事,为何忽然提到一位西方的哲学家呢?以下我个人的理解:这与维特根斯坦的哲学思想有关,跟他的家境、身世、八卦关系不大。

维特根斯坦是分析哲学的泰山北斗,分析哲学主要分析人类的语言问题,包含了语言哲学、符号学、逻辑学、语言学等广泛内容。

早在维特根斯坦之前,符号学的创始人索绪尔首先区分了语言和言语、能指和所指的区别。

索绪尔将文字和声音定义为“能指”,将其产生的形象、意义、内涵定义为“所指”——二者合一定义为“符号”。人认知世界的过程,就是将能指和所指联系在一起的过程(注:后来拉康又在精神分析的层面上发展了能指与所指的含义,与索绪尔最初的定义有所不同)。

然而人类语言的局限性就会产生一个问题:能指和所指并不是一一对应的。就比如说我说“游戏”,它既可以指我今天晚上玩的魔兽争霸,也可以指小区里小孩子玩的捉迷藏,也可以指动物世界里小狮子们的打闹。这就叫“语言的任意性”,维特根斯坦把这称之为“语言的游戏”。

所以我们可以很好理解:马户、又鸟,就是“能指”,那么他们的“所指”指的是什么呢?可以是这个,也可以是那……个。我猜这就是刀郎想要暗示、或者明示我们的——就是要发挥想象力,找到“能指”的“所指”。

维特根斯坦还有一个理论,叫做语言中家族的相似性,简而言之就是一个合集中,并不需要有一个共性,而只需要两两之间有相似性即可。

比如,有个人叫马户,他跟驴有什么相似性呢——字形上的相似;有只猫叫汤姆,他跟驴有什么相似性呢——很蠢;美国有个党派叫民主党,他跟驴有什么相似性呢——被称为驴党。所以毫不相关的马户、汤姆、民主党,都可以算作广义的“驴”家族。

这其实就是明牌了,就是要让大家找到又鸟、马户家族的成员。或者文绉绉一点讲,就是文艺作品中惯用的影射讽刺手段的体现。

《三体》第三部里刘慈欣借云天明之口编了三个童话故事,这三个故事用的体系是“双重暗示”,就是有两组相同的元素,相当于坐标系上xy轴两个数字,这样就能确定唯一一个点,避免你瞎解读弄偏了。

所以刀郎这首歌结尾加上维特根斯坦,我认为就是告诉你我这首歌就是影射讽刺了,放心解读,结尾给你个坐标系确认,不怕跑偏。

这就是多学一点哲学的意义。分析哲学后来跟逻辑学、科学哲学密切结合,成为现在哲学研究的主流显学,甚至没有之一。而且语言学、符号学,又大大拓展了结构主义、精神分析学的边界。

所以大家不要以为这些都是虚的、玄的、形而上的、没有用的,我来举一个例子:比如说“护城河”这个词语如何理解?“护城河”是一种“非人化”的说法,即把人物化了。用后现代主义最流行的一个句子叫“活生生的人死了,变成了工具”。

或者借用存在主义和道德主义的观点,人本应该是目的,而不是手段(这是康德的名言,人本存在主义很多理论都围绕此展开)——那么“护城河”就是把人变成了“手段”,而“目的”呢,目的成了非人的,目的是保护“那座城”。

同理还有“人力资源”这个词汇,就是把人物化了——言下之意不是一个活生生的人,你对公司来说只是用钱衡量的“资源”而已。所以我在《资本主义剥削的秘密,隐藏在管理学背后》这篇文章中也分析过,人力资源理论本质上是结构阶级斗争理论而存在的,HR也是天然带有这反动属性的职业。

所以大家看到了吧,多学习一点哲学、多学一点理论是有用的,有理论基础就不至于媒体炒作点“南方小土豆”就轻松被带了节奏。正如伟大领袖对我们的教诲:“所以我正式劝同志们读一点书,免得受知识分子的骗。”

我在《文化革命的意义》这篇文章中讲解过那一段历史,当时的一个响亮的口号是——“让哲学成为群众手里的尖锐武器”,下图是一系列相关的宣传画。

因为哲学不是高高在上的,哲学是每个人都可以掌握而且应该掌握的,只有人民群众纷纷识了字、有了知识、懂了哲学、掌握了科学技术、学会了治理国家,才能实现“六亿神州尽舜尧”的局面。

而有些知识分子把哲学等知识束之高阁,并且玄学化、虚幻化,故意弄得晦涩难懂,让人望而却步,同时也发自内心瞧不起、认为普通人根本学不会高深的理论知识——这些还是封建士大夫的劣根性。

来看一段当代哲学教科书的内容:

“文化大革命”那时候全国上下掀起了一股学哲学的热潮,人人都争先恐后地学哲学,种田里有哲学,炼钢里也有哲学,什么都与哲学挂上了钩,哪怕是大字不识几个的农民,也能夸夸其谈地大讲哲学。今天反思起来,这种哲学的热潮恰恰是哲学的耻辱,如果把哲学变成一种“学了就要用”“立竿见影”式的东西,学了哲学就可以多产出粮食,多炼出钢铁,这难道不是对哲学的一种亵渎吗?

……哲学的狂热甚至比哲学的冷漠更加表现了哲学的悲哀,如果一个社会中人人都大谈哲学,那么这一定是一个疯狂的社会。哲学从本质上来说是一种阳春白雪的学问,不可能让所有的人都对哲学感兴趣。——赵林《西方哲学史讲演录》

这本《西方哲学史讲演录》评价很高,我不否认赵林教授的专业素养,但是这段话让我非常不舒服。首先最让人不舒服的就是露骨的精英主义优越感,仿佛哲学只是少数精英束之高阁的学问,“大字不识几个的农民”就不配谈哲学了?就要用“亵渎”二字了?

恰恰相反,人类的哲学来源于对世界的认识,而人类对世界的认识来自于改造世界的实践。“改造世界的实践”有一种更简单的说法,叫做“劳动”。所以“产出粮食、炼出钢铁”非但不是对哲学的“亵渎”,恰恰是哲学的来源。

“没有普天下劳动者的辛勤劳动,吃啥?没有普通者的劳动,穿啥?吃穿都没了,你还臭美啥?”——赵本山

所以同志们,看见没有?这些臭精英们从骨子里看不起我们,觉得我们不配学理论、不配掌握 哲学知识,只能有被他们带节奏的份。

人家都这样骑脸嘲讽了,这难道还不能激发起我们努力学习的动力吗?