得到一个“正常”的孩子分几步?对自闭症谱系障碍孩子的家长来说,分两步:第一步,通过干预纠正孩子“不正常”的行为;第二步,进入普通学校接受融合教育。

然而,当孩子成长起来、当自闭症谱系障碍者开始为自己发声,不同的声音出现了。在亲子关系中,“我都是为了你好”是永恒的矛盾导火索,有特需孩子的家庭同样如此。

每一个这样的家庭,都拥有故事的两种版本。

从一面看,小陈六岁还不会写“abc”,上小学大小便才能自理;从另一面看,他如今在国外读研究生,和伴侣生活在一起。

从一面看,珂珂小学一年级才确诊,一直在普通学校读到初中;从另一面看,爸爸撇下他和妈妈离开时,对他吼道:“老子不要一辈子都毁在你手里。”

摇摆于两极之间的人生,该如何评判什么是对的选项,什么又是错的?不仅对特需孩子的家长,对我们每个人来说,这都是一道难题。

在光谱上

在家长会上得知孩子小升初的对口学校被划入上海普陀区重点中学的附中,芸知(化名)心里咯噔一下。“完蛋了”,她想。

她打电话给教育局,问能不能给孩子重新分一个学校,垃圾一点远一点都无所谓。她还想过让孩子不必登校、在家上网课。教育局拒绝了她的要求,保证如果对口中学拒绝入学申请,会把孩子协调到其他学校。

芸知只能等待命运的安排。她预想过被拒绝,特别是她还在孩子的小升初报名表上写下一句话——“该生患有自闭症,请校方慎重考量其入校录取事宜。”当时孩子珂珂(化名)就在旁边。她问珂珂:“妈妈这样写,你会不会恨我?”珂珂说:“不会,妈妈辛苦了。”又说:“小孩子不可以骗人。”

直到上小学一年级,珂珂才被确诊为自闭症谱系障碍。

孩子两岁还不会说话,芸知带珂珂去医院看过,医生说孩子只是开口晚。三岁了,还不会说话,体检的医生怀疑孩子是自闭症,让芸知带孩子去做详细的检查。检查了一圈,医生诊断孩子是语言发育迟缓。三岁半,珂珂总算开口说话了。上了幼儿园,老师反映孩子不合群,总是一个人玩。芸知又带孩子去上海儿童医学中心检查,核磁共振、脑部CT都做了,结果还是语言发育迟缓。

上了小学,班主任老师也反映孩子有问题。珂珂特别好动,注意力不集中,老师在上面讲课,他在下面玩橡皮、玩笔袋。一次,珂珂又把班主任惹生气了。班主任说:“你再不听话,给我背起书包去校长室!”别的孩子听到这句话能被震慑住,有的还会被吓哭;珂珂听了,麻溜背起书包走到校长室门口,敲了敲门。挨了校长一顿训之后,班主任把珂珂领回了班级。

听了上海精神卫生中心一位老教授的讲座,班主任坚持让芸知带孩子去找这位教授。老教授让孩子复述词语、句子,词语珂珂能复述出来,句子不行。让孩子模仿动作,需要用到小拇指的精细动作珂珂做不到位。老教授问珂珂,开学的第一课讲了什么?珂珂说讲了大雁。事实上,第一课就一句话,“我是小学生”。

让陪同的家人把珂珂带出去,老教授单独告诉芸知,孩子患有自闭症。芸知接受不了。孩子三岁被怀疑是自闭症后,她曾到做自闭症干预的机构当助教,见过典型的自闭症孩子。珂珂学东西是慢,逻辑抽象思维能力差,也确实不合群,但他不会无缘故地尖叫,也不会伤害自己,生活完全可以自理。后来,芸知了解了自闭症谱系障碍的概念。

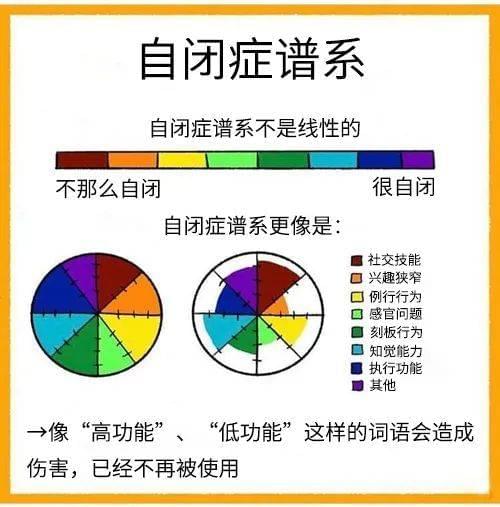

美国精神病学协会于2013年出版的《精神障碍诊断与统计手册(第5版)》(DSM-5)将之前单独诊断的自闭症(Autistic Disorder)、阿斯伯格症(Asperger's Disorder)、非特定的广泛发育障碍(PDD-NOS)等归入自闭症谱系障碍(Autism Spectrum Disorder),其核心症状有两大类:“异常的交往能力”及“狭窄的兴趣范围/固执的行为模式”。谱系障碍,意味着在不同障碍者身上自闭症的表现不同。

自闭症谱系丨原图:@Autism_Sketches

如果自闭症的诊断标准不发生变化,珂珂可能不会确诊。诊断标准的变化部分解释了为什么近年来自闭症孩子越来越多。根据世界卫生组织的数据,大约每100个儿童中有一人患自闭症。

2013年之前,自闭症还不是谱系障碍,其定义可能更符合许多人心目中关于自闭症的想象。小陈(化名)属于典型的自闭症,小时候会把玩具摆成两排,吃饺子要把皮和馅分开,该吃皮的时候吃皮,该吃馅儿的时候吃馅儿,顺序绝不能错。都6岁了,学写“abc”学了几个月没学会,学写“123”又学了几个月没学会。终于会写了,还经常写错位、颠倒。上小学才勉强学会上厕所,有时分不清男女还要老师带领,十几岁了还在学习“吃饭擦嘴”等生活技能。上课到处乱走,幼儿园基本上三天就会被退回家。

像小陈这样典型的自闭症也被称为肯纳型自闭症。1943年,美国医生列昂·肯纳(Leo Kanner)首次提出自闭症的概念,他在论文中提到家长描述自己的孩子“一个人的时候最快乐”“完全忽视周遭”“像活在壳里”(like in a shell)。肯纳强调,自闭症孩子偶尔迸发出的智慧证明他们有较好的认知潜能。这给了家长希望,他们期待找到方法,把孩子从壳里“救”出来。

教育=塑造行为?

市面上号称能“治疗”自闭症孩子的方法千奇百怪,比如海豚超声波疗法,声称海豚音能刺激儿童的大脑皮层和中枢神经系统,改善神经运行障碍;禁食疗法,禁止孩子吃任何含有谷蛋白或者酪蛋白的食物;喝1斤1600元的老虎奶、经络重构、电烤……

以上方法一望即令人生疑,却络绎不绝有家长买账,可见家长拯救孩子之心有多迫切。和上述方法比起来,ABA(Applied behavior analysis,应用行为分析)干预相对更科学、更有效,是目前国内自闭症干预领域最主流的方法之一。

特教老师胡静(化名)最近在教孩子“一排中第几个”。桌子上从左到右放五个不一样的东西——苹果、菠萝、香蕉、梨子、西瓜,水果的位置都是固定的。告诉孩子“左边数第一个是什么”“第二个是什么”,以此类推;再给孩子指令,让孩子去找左边数第一个、第二个……每次做对了通过奖励(零食、玩具或者口头表扬)来进行强化。等孩子全部掌握了之后,她开始增加新的课题,让孩子回答“从左边数香蕉在第几个”,回答对了依旧有奖励。

一般孩子能自然而然学会的生活技能,自闭症谱系障碍的孩子做不到。ABA干预的高明之处在于将每个技能拆解成一个一个可以训练的动作,再通过不断的灌输、不断的重复、不断的强化让孩子记住。

该方法的提出者加州大学洛杉矶分校心理学家伊瓦·洛瓦斯(Ivar Lovaas)青睐行为主义心理学,相信教育就是塑造行为。1987年,洛瓦斯宣称,经过两年每周至少对孩子进行40小时的ABA干预训练,19名自闭症孩子中有9人具备了“正常功能”,这种方法能以47%的成功率“把自闭症孩子改造成正常儿童”。他认为,这是最有可能将孩子从“壳子”里拯救出来的办法。

一大批家长很快成为ABA干预的忠实信徒,因为能看到切实的效果,孩子经过训练学会了上厕所、刷牙、说话等技能,也因为ABA干预会按照家长的期望塑造孩子。

ABA干预是个训课,300块钱一节不算贵的,机构一般都强调持续一两年甚至更长时间的高强度干预才有用,而且2到6岁是抢救黄金期,超过这个年龄干预效果就会大打折扣。一年十几万的干预费用在自闭症家庭中稀松平常。由于是谱系障碍,孩子的能力存在差异,总有“脱帽”(不再符合自闭症谱系障碍的诊断标准)的孩子当模板,总有“别人家的孩子”,希望总会存在。

多数家长不知道的是,已经算自闭症干预领域内相对科学的ABA干预,其科学性从推出之日起就饱受质疑。同行批评洛瓦斯只做个案研究、实验缺少对照组、故意选择高功能的孩子进入实验,以及这种方法将孩子训练成“言听计从的机器人……退化成了巴甫洛夫实验中的狗”。

胡静有时候觉得自己就像一个按程序发布指令的机器,所有训练都得一板一眼按计划走。她曾根据孩子的临场反应自由发挥过,但自由发挥看不出孩子的进步。当进步无法以肉眼可见的指标来衡量,家长就不会买账。

家长总希望孩子多学习多进步,学会了说话,还要学“一排中的第几个”、怎么玩玩具、怎么做游戏、怎么社交……自闭症孩子的家长也“鸡娃”,孩子也会因压力过大而情绪崩溃。不一样的是,“自闭症的孩子没办法表达自己,连抵抗的手段都没有”,胡静说。

孩子无法表达,大人可以。对ABA干预的关键质疑正来自于开口为自己争取权益的障碍者们。自闭症的历史并不长。第一位确诊的自闭症人士唐纳德·特里普利特(Donald Triplett)2023年6月才因癌症去世,享年89岁。在我国,要到1982年才出现第一篇描述自闭症儿童的学术论文。自闭症谱系障碍者开口讲述自己的故事,不过是近些年的事情。

在海水里生活的淡水鱼

快到三十岁了,小陈依然觉得,大脑和自己不是一起的,自己的行为他总是全世界最后一个知道的。大脑命令身体四处走,可他主观上并不知情,等旁人发现了,他才意识到自己的身体已经离开座位了。

他脑海里有几个关于幼儿园的画面。一个画面里有红色的、奇怪的东西,老师说了指令,他听不懂;长大后他知道那个是沙锤,当时可能在做早操。另一个画面里,大家排着队走路,他不知道为什么要排队,要去哪儿;后来他知道那个是散步的时间。在另一个幼儿园里,他知道上课要进教室,可他不知道什么时候上课,好像突然大家就不见了。他一个人在滑梯里待了很久,直到老师找到他。

他不是不想听话,而是妈妈批评他说了一大堆话,说到第五句话前三句他已经忘了,第二天被批评的事情他也忘了。他的时间是跳跃的,记忆中一个小时前做过的事情,实际是两天前做的。

旁人会把排列玩具、执着于收集某样物品当成自闭症谱系障碍者追求秩序感、讲究逻辑的证据。小陈说,他小时候喜欢把小汽车排成两排,因为其他的玩法他都不会,只会最简单的、一二岁孩子的玩法。他收集弹簧圈,喜欢看各种图鉴,因为大量重复、直观的东西他才能看懂。

小陈觉得一般人的脑子是十进制的,他是二进制。1是“做”,0是“不做”,没有其他选项。他认为一个人选择做一件事就等于“愿意做+愿意接受全部过程+愿意接受全部后果”。“愿意”就是100%的Yes,“愿意”就是感到开心。小时候有人拿他的玩具,他会一把把其他小朋友推开,还认为他们很高兴被他推、被他打。

阅读自闭症障碍者写的文字,更能体会到谱系障碍的含义,他们每个人是如此的不同。看小陈的文字,经常给我一种看童话的感觉。高兴起来,他会在等地铁的时候跟每个路过的陌生人打招呼,用鲸鱼的名字——座头鲸、抹香鲸、蓝鲸、灰鲸、南露脊鲸……站台变成了“一片词语的海洋”,而他被“最喜爱的鲸鱼物种包围了”。他觉得,“打招呼就跟传说中的一样好”。

小陈的自画像|受访者提供

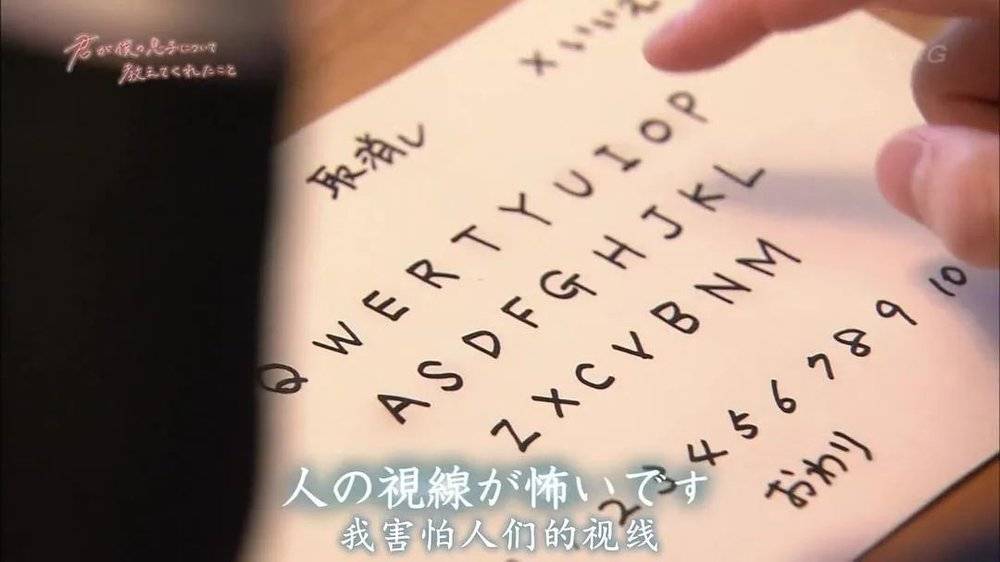

日本的东田直树则情感非常细腻,他的文字看着看着会让人泪流满面。他特别害怕被注视,因为“大家都是用令我刺痛的视线在看我”,“单想象映入别人眼帘的自己的样子,就有想从这个世界消失的心情”。实在承受不住,他会抬头仰望天空:“明明只有孤零零的我一个人在看,却感觉和世界上的人都相连着。自然界不管在任何时候,对待人们都是平等的,这件事可以安慰我的内心。”

东田直树能通过AAC(Augmentative and Alternative Communication,扩大和替代沟通)进行口语交流,这是存在口语障碍的自闭症障碍者常使用的一种方法,小陈也曾用过。说话时,他眼神要放在一张写了字母的纸上,要说哪个字,把手指放到那个字的首音上,才能说出来。|NHK纪录片《自闭症少年的内心世界》

英国著名作家大卫·米切尔(David Mitchell)曾与东田直树对谈。他问东田,自己该为自闭症的儿子做些什么?东田回答:“我觉得您现在所做的这些已经足够了。”在日后杂志的连载里,东田写道如此回答的原因:“因为孩子所期盼的,是父母开心的笑脸。在我小的时候,家人从未让我觉得他们因为我而牺牲了自己。这是我的家人最了不起的地方。”

看英语世界最知名的自闭症障碍者天宝·葛兰汀(Temple Grandin)的文字,像在看AI写的东西。她讲述的故事情节本身很感人,可透过文字我几乎感受不到她的情绪。

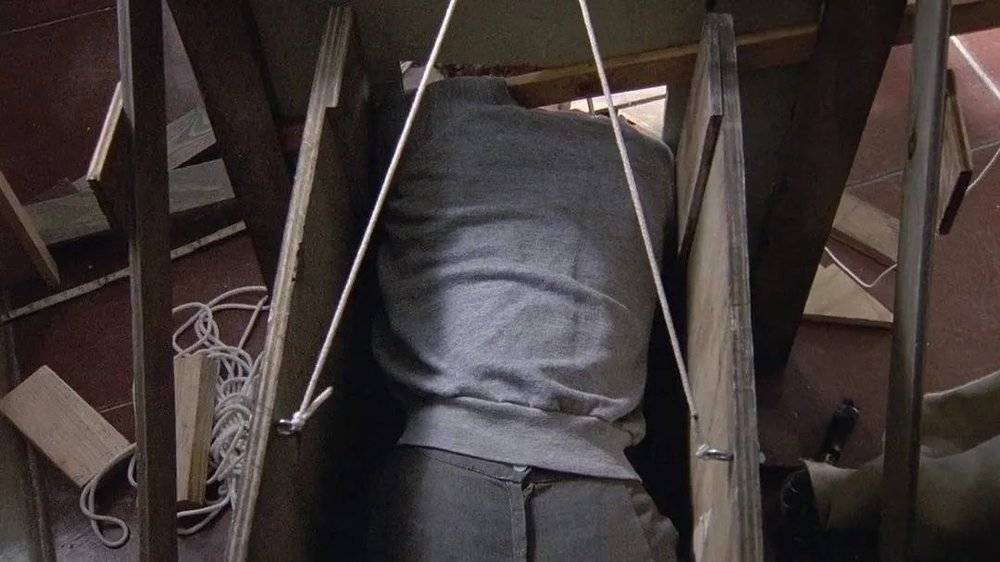

葛兰汀一生中最渴望的是他人的拥抱,但当别人拥抱她时,像“一场巨大的海啸,想要吞噬一切”,令她不得不逃开。高中时,她在农场里见到了给牛接种疫苗用的溜槽,她注意到,当牛被两个侧板压在中间时会放松下来。

给牛接种疫苗用的溜槽|截图来自基于葛兰汀生活事迹改编的电影《自闭历程》

葛兰汀复制了这个设计,用胶合板给自己做了一台人力挤压机,为身体两侧施加压力,这让她感到放松和安宁。

电影《自闭历程》中的人力挤压机

日后,葛兰汀成为动物学、畜牧学博士,因工作经常和动物接触,葛兰汀发现自闭症障碍者和野生动物行为之间的相似之处。为了不被吃掉,野生动物生活在持续的恐惧中,时刻警惕捕食者的到来,任何风吹草动都会引起它们的不安。恐惧,也是自闭症障碍者的主要情绪。生活中任何细微的变化——被单上的褶皱、不一样颜色的玩具、某道菜散发出的气味,都可能引起恐惧。人力挤压机为葛兰汀的触觉屏障打开了一个缺口,她终于有了一个让自己觉得舒服的空间,开始懂得了“爱”是什么。

小陈也提到这一点。在感到舒服的前提下,障碍者的大脑才能从应激状态下解放出来,孩子才有空间和能力去成长。不然,一直受感官刺激的折磨,天天情绪崩溃,很难有余力学习社交。

自闭症障碍者的感知觉异于一般人,导致他们的舒适区也不同于一般人。小陈在冷色调的房间会紧张,房间墙壁就弄成暖色调;他不喜欢睡床,他的房间没有床;他喜欢看灯,房间里会挂小灯串和装饰灯;他喜欢半封闭的空间,房间里的桌子是可以钻的,他经常在桌子下面而不是上面……小陈觉得成长过程中,妈妈做得最棒的一点是:“顺应我的特点,而不是想改变我。”

小陈大学毕业,影视戏剧专业,艺术特长生,在电视台和幼儿园工作过,目前在国外留学,和伴侣一起生活。

慢慢长大

如果按干预机构的说法——2到6岁是孩子的黄金干预期、会决定孩子的一生,“我现在就应该什么都不会,没有办法自理,也没有认知,因为我2到6岁基本上什么也没有”,小陈说。

目前没有任何科学研究证明,自闭症干预的机会窗口会在6岁时关闭。从神经系统可塑性的角度和儿童的发展规律而言,对自闭症孩子及早干预确实能预测较好的效果,但是,这不等于不及早干预孩子一辈子就没希望了。发展是一个终生持续的过程,对所有人来说都是如此。

小陈描述自己的状态,“简单粗暴地说,就是脑子接错线,所以很多功能都不太好用”。自闭症谱系障碍是一种广泛性的神经发育障碍,广泛性,意味着障碍者一般不会只有一项功能达不到平均水平。小陈有轻微的听障,周围环境音稍大就听不清人声。他还有轻微的视障,小时候由于感统能力太差——12岁拍手两只手还对不齐,家人送他去参加各种体育运动,足球、排球、体操等,他都不在行。他判断不好空间距离,根本接不到球,而且通常还没开始打球,他已经把自己抓出血了。

神经发育障碍,意味着孩子的发展会比一般孩子来得慢,有时会慢很多。小陈在幼儿园工作过,熟知一般孩子的成长发展节律,和自己一对比,差别就出来了。一般的孩子两三岁会有“我”的概念,看到自己的脚知道那是自己的,小陈到8岁以后才慢慢有了对身体的自主意识,才开始探索自我与世界的界限。在此前,看到一个苹果,他的思维全在那个苹果上,他就成了那个苹果。

有了自我意识,在舒适的空间里慢慢摸索成长,才会有“别人”的概念。小时候爸爸曾离家去异地工作,分开一年后见到爸爸,小陈没有任何情绪波动,和看到爸爸出门买菜回来一样,妈妈说他像没有感情似的。这也是许多自闭症孩子家长会有的感想。小陈不是没有感情,而是当时“根本没那个脑子”。有了“别人”的概念,才能发展出情感依恋、社交渴望等。

北京源起自闭症儿童关爱中心的郭毅老师发现,和一般孩子相比,教育效果需要更长时间才能在自闭症孩子身上显现出来。一二年级教孩子唱歌,老师在讲台上又唱又跳“像个傻子似的”,孩子一点反应都没有。到了五六年级,当时教的歌孩子都会唱;即便有的孩子无法用语言表达,他们也会通过自己的方式——舞动身体、突然安静等来“享受”歌曲。

根据小陈的成长经验,能力有就是有,没有就是没有。有的能力如果条件适当、时间充足,再给予合适的辅助帮助,孩子能慢慢发展出来。他从小就喜欢看绘本,但五六岁的时候只会画圈和横杠。慢慢地精细动作能力发展出来了,能画出更多图形了,他开始画画。不会刻意磨练画技,不会为了创作而画,平时和朋友聊到感兴趣的东西,他会随手画下来,画画是他的“沟通方式”。

搭积木也是沟通方式,小陈觉得,积木是他的母语。由于感官问题,他没办法去听摇滚演唱会,但在积木的世界里,他是自由的。丨受访者提供

另一方面,没有的能力再干预也发展不出来。到现在他都无法朗读文字,无论用什么办法都不行,大号老年体、标红重点都找不到读到哪里了。他不理解愤怒、嫉妒、憎恨、尴尬、愧疚等社会性情绪,至今不明白为什么要生气。生气,需要知道发生了什么,需要逻辑推理能力、观察能力、社会性理解力等。他做不到,他不知道“该气什么”。朋友有的感受他体会不到,人性中的某些面他永远理解不了,对此他会感到遗憾。

鉴于小陈现在和伴侣生活在一起,我问他,如果他不理解人与人之间的社会性情绪,他怎么理解爱?爱在我看来是最复杂的情绪。

他回答说:“爱不复杂。爱是最简单的情绪,连婴儿都有,完全不需要互动,也不需要理解力和认知能力。”

小陈的作品丨受访者提供

小陈接受过ABA干预,反对ABA干预。他认为,训练自闭症孩子没有发展出来或者压根没有的能力,只能让孩子学会一种条件反射。胡静在教学中也有相同的感觉,“很多东西像是背出来了”。每天教孩子“一排中第几个”,教了一个月,孩子学会了。当桌子上的水果换成纸上画的水果,孩子就不会了。换到生活中的场景,比如公交车上一排人的第几个,孩子也不会。

典型自闭症孩子没有那么强的逻辑推理能力。这是为什么ABA干预对高功能的孩子效果更显著,他们本来就具备一定的思维能力。

教孩子一学就会的东西,这条适用于一般孩子的教育原则,同样适用于自闭症孩子。小陈说:“死活教不会就不该教。”这说明教的东西“超纲”了。

然而,等待自闭症孩子慢慢成长,需要极大的耐心和旁人无法想象的焦灼。和让孩子自然发展相比,ABA干预能在相对较短的时间内教会孩子技能,安慰着家长的焦虑,也缓解了一部分照护压力。但孩子不选择、不判断,为了得到奖励,大人让做什么就做什么。“长此以往,孩子的自主性就消磨掉了,”小陈说,“我用我的全部人生来担保,不要想着训练好这些技能以后再谈能力提升,这时候就没得谈了。”

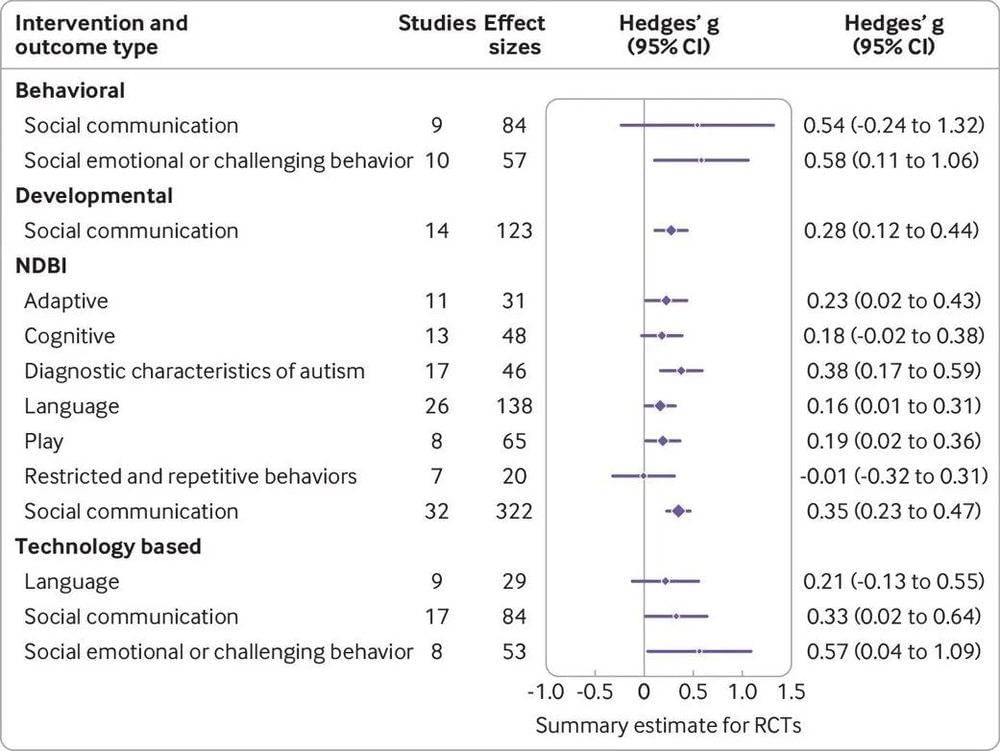

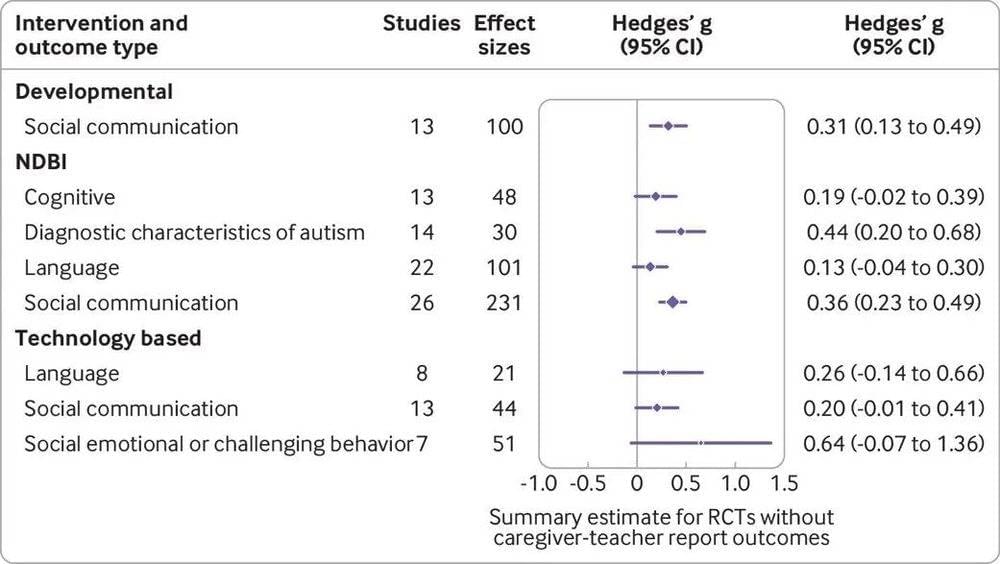

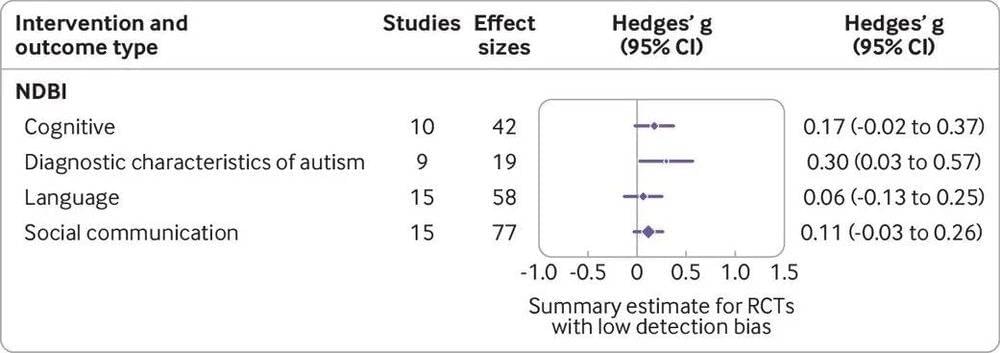

2023年9月,顶级医学期刊《英国医学杂志》(the BMJ)发布的一篇元分析综述论文,分析了289个干预项目结果,共涉及13304名1岁半到8岁的自闭症谱系障碍儿童。论文用三级标准来分析干预效果:第一级标准是随机试验结果显示干预有效;第二级标准是随机试验下,排除照护者和老师人为报告的结果,依然有效;第三级标准是在二级标准的基础上,排除高概率出现测量偏差(detection bias)的情况,依然有效。

包括ABA干预在内的基于行为主义的干预方法只通过了第一级标准,对社交沟通、问题行为有效,且效果显著,但对提高孩子的适应能力、认知能力以及缓解自闭症谱系障碍的核心症状无明显效果。

研究结果图|参考文献10

*该研究中,没有任何干预通过第三级标准,通过第二级标准的干预方法有三个:NDBI(Naturalistic developmental behavioral intervention)由孩子主导,在如家庭和社区的生活场景下进行,也会对孩子的行为进行正面强化,不过强化物会利用环境中自然存在的东西。

基于孩子成长发展阶段的干预和利用电脑、iPad、机器人等科技手段的干预通过了第二级标准,前者对孩子的社交沟通有效,后者对语言、社交沟通和问题行为有效。论文还特别强调,每一种方法都可能有副作用,包括孩子出现攻击性、家长心理健康出问题等,无法确保每项干预的正向效果大于负向效果,因为研究一般倾向于只记录正向效果。

不但只适用于部分能力的提升,某些通过ABA干预学会的“条件反射”还违背自闭症孩子的天性。现在大部分ABA干预课程都在强调纠正孩子的行为,不和人对视,就强化对视;不能安坐,就强化安坐。自闭症孩子会重复性地做某些动作,比如甩手、甩头、蹦跳等,这被称为刻板行为,也是家长最希望纠正的行为之一。

在幼儿园工作时,小朋友会好奇,问小陈为什么要甩手、小跳。小陈说:“你喜欢滑滑梯,我做这个事情就像你喜欢滑滑梯一样。我这样做是因为我现在很高兴,我见到你很高兴。”

孩子回答道:“我见到你也很高兴。”

我们每个人都会通过身体姿势来调节状态。劳累一天回到家,瘫倒在沙发上,整个人就放松下来了。这是一种自我调节的策略。对自闭症孩子来说,刻板行为也有相似的作用。

自闭症专家、布朗大学客座教授巴瑞·普瑞桑(Barry M. Prizant)认为,用缺陷清单模式做自闭症干预,效果极其有限。“假如这些干预成功地‘消除’了儿童的行为,他们真正的功效是剥夺了当事人的应对策略……不仅没有任何帮助,而且会无视当事人的尊严。更糟糕的是,这样做会让自闭症人士的生活雪上加霜。”

小陈和我进行视频通话时,他会甩手、在屋里走来走去、趴下抱着桌腿,手里时不时会握着一个他喜欢的积木。我会翘二郎腿、盘腿,坐累了会蜷着腰。双方的动作都没有妨碍对话的流畅,可只有他的行为在许多家长看来需要被矫正(可能我的行为在部分家长看来同样需要改正),因为刻板行为不严重、坐得住,孩子才有可能到普通的小学上学,才有可能在正常的环境下成长。

何谓融合

小陈小学转了三次学,从公立到私立,后来因为功课实在跟不上退学在家,妈妈帮他补课。随着能力慢慢发展出来,初中他回到普通的私立学校,迟到早退,几乎没有一天完成过作业,在课堂上撕纸,给每个旺仔小馒头画表情,被霸凌。曾有过肢体冲突,他觉得“很酷,像拍电影一样”。他把被霸凌当成游戏,“这一局的胜负在今天放学的时候决定,赢了最好,输了也没关系,因为我会很期待第二天重新来一次”。

上了大学,他曾被关在一个小房间里,也曾被锁在门外。明明宿舍里有人,可就是不给他开门。小陈说:“从我的角度看,我跟他们关系挺好的,之前和之后都很好。我现在也不理解那一天发生了什么,也不理解为什么。”由于始作俑者是对方,小陈认为这给了自己随意行动并不被责罚的机会。他把门敲得震天响,像打击乐一样,引得整个宿舍楼里的人来围观,“挺好玩的”。

因为自闭症谱系障碍,他被霸凌;也是因为障碍,他不会感到难过。

芸知的孩子珂珂能力相对较强,也是因此,他会感到难过,他会被伤害。

珂珂在干预机构上了一年半的课,感统、认知、语言都有明显的进步,可还是和一般的孩子有不小的差距。升入小学之前,芸知曾想过给孩子办一年缓读。教育局的工作人员看了珂珂的资料,认为孩子不需要缓读,慢慢跟就好了。工作人员让芸知放平心态,“书读得不好的小孩又不止你们家一个”。

数学题珂珂怎么做都不会,他偶尔情绪爆发会撕掉课本,撕完眼泪还没干,自己把课本粘好接着做。他知道在课堂上不应该乱动,会对自己说“不可以,不可以”,可就是控制不住。珂珂因为好动被老师批评,其他孩子借机说话也被老师抓住,孩子的家长认为都是珂珂的错,近墨者黑,珂珂的存在是污染教学环境。

当有了女巫,一切错误都有了解释。一年级确诊后,珂珂成了班上的“女巫”。 芸知开始了与学校家委会的漫长斗争。

有家长说珂珂有暴力倾向,有家长说珂珂会随地大小便。班级上不少孩子都和珂珂在同一个幼儿园,大家明明知道珂珂不是那样的孩子。“你们这些孩子打架没问题,我儿子打架就有暴力倾向?家委会成员的儿子一学期不到就把全班孩子都打遍了。我们家孩子有暴力倾向,你怎么不说你们家孩子?”经常是家委会坐一排,校长和班主任在一旁和稀泥,芸知一个人坐在对面,为珂珂辩护。

战斗过后,芸知照旧在校门口接珂珂放学。一位家长跑过来指着珂珂说:“你这样的小孩就不应该在这里上学!你就应该去特殊学校!”珂珂吓坏了,一路哭着回家,坚持不要去上学。芸知也不敢让珂珂去上学,让孩子在家里整整缓了十天。

幸运的是,当时学校换了一任校长。在区教育局的支持下,新校长为珂珂撑腰,明确向家委会表示,每个孩子都有受教育的权利。

珂珂回学校上学了,可事件给孩子带来的阴影远未消散。他从此不再参加任何集体活动。在路上碰到同学的家长,珂珂就开始哭,吵着要回家。芸知只能把珂珂的眼睛盖住,直到对方的身影消失。珂珂接受了一年半的心理疏导。第一次做沙盘游戏,他把所有玩具都埋在沙子里面。治疗师告诉芸知,孩子现在对社交一点信心都没有,他不确定需要多久才能帮助孩子重建信心。

在芸知为珂珂战斗的同时,孩子的爸爸离开了。他让芸知选择,婚姻和孩子只能选一个。要么放弃孩子,不再对孩子的教育进行投资,到18岁后让珂珂离开家自生自灭,要么离婚。

他没给芸知犹豫的机会。进行此次对话时,珂珂就在旁边。孩子爸爸对着珂珂一脚踹过去,说:“老子不要一辈子都毁在你手里。”

珂珂想爸爸了,会给爸爸打电话,经常无人应答。珂珂想回原来的家,自己想了想,又说:“我们回不去了。爸爸不要我们了。”

疫情期间,被困在家里,芸知想到破裂的婚姻、自己三十多岁了一无所有、珂珂能不能继续念书尚不可知,她不确定还能不能坚持下去。珂珂体察到芸知的状态,抱着芸知痛哭,说:“妈妈我对不起你。”

芸知不是不能理解其他家长。都希望孩子好好读书,有个好前程,如果珂珂没有障碍,她可能也会有相同的心态。一位家长曾对芸知说:“我知道你和孩子没有错,我也知道你们很不容易。但是你的孩子跟我女儿同班,我就是不能答应,我就是不能够容忍。”

倘若知道孩子会过得这么辛苦,芸知宁可不让珂珂在普通学校上学。正是因此,芸知得知对口中学成了重点中学后惴惴不安。上了中学,其他家长对成绩的追求只会更迫切。那珂珂的处境呢?

“我从不要求孩子”

一般孩子的家长会把小学三年级当作一道分水岭,部分孩子成绩会明显下滑。对特需孩子的家长来说也是一样,三年级开始,特需孩子会逐渐从普通学校消失。更不要提那些找不到接收学校的特需孩子。北京源起自闭症儿童关爱中心接收的就是这样的孩子。

校长如荟介绍道:“我们这儿的孩子七八岁基本上没有主动开口说话的。年龄小的时候,他们会明显落后于普通孩子,但是如果我们从来没有放弃,一直在给予孩子适合他发展的教育,孩子会攒着劲儿慢慢发展起来。到十七八岁的时候,孩子会主动来和你分享。”

一位女孩刚来到源起时13岁,人大附小毕业。人大附小不但教学质量全北京屈指可数,特殊教育也做得可圈可点,设有资源教室,配备特教老师,对特需孩子接纳度很高。女孩连自己的名字都不会写,一拿笔就崩溃大哭。地上有坎儿她也会哭,拇指盖宽的坎儿她都迈不过去。孩子乖乖地坐在教室里,下课了不出去,叫她去上厕所也不去。让她做点什么,她会给出两个答案——“不”或者“我不会”。后来,老师在泥塑课上引导她用一个又一个小泥球拼出她的名字,才慢慢打开她的心。

孩子现在能抄黑板,疫情期间老师带孩子去爬长城,那么高的台阶照爬不误。看孩子状态好起来了,孩子妈妈有一次问老师,孩子能不能回去念书?她的学籍在人大附中。老师被问愣了,孩子妈妈自己反过劲儿来,没再继续问。

“融合一定是孩子在集体里有自己的位置。”如荟说。不少家长希望孩子留在普通学校,是为了培养孩子的社交能力。可是,在平等的基础上才有社交,被歧视和被怜悯本质上是一回事。

刚把孩子送来时,家长会说“我们家孩子什么都不要学,他开心就好,他自在就好”。不过,“千万不要信他们的”。有的家长说自己从不要求孩子,“我没让他一整个晚上写作业,我没让他写两个小时,我只要让他写5分钟作业,他都不写”。

如荟反问家长:“5分钟不是要求吗?”

此前,有些学校课间十分钟不允许孩子去操场的规定引起激烈讨论,如此的管束一般孩子都承受不了,何况特殊的孩子。“土壤本身就不是健康的,你让一个特需孩子去融合,是在让孩子去适应不健康的土壤。”

目前市面上的康复机构集中在对小龄自闭症孩子的干预上,主动或被迫离开普通学校后,大龄自闭症孩子无处可去,是许多家长面临的难题。在主流的教育系统之外,民间组织为孩子提供一个又一个庇护之所,有实践社区融合的慧灵,有强调培养自主性的利智自主生活学院,南京有彩虹桥,大理有海灵……各机构侧重点不同,目标一致,都希望尽可能让特需孩子过上有尊严的生活。

很难客观评价各家机构的优劣,因为连权威的评判标准我们都还没有,但这些机构切实提供了种种可能性。

重要的不是孩子在哪里,无论在哪里家长都会担心——在普通学校念书,周围都是能力比孩子强的同学,家长怕孩子被欺负;在特殊学校念书,家长担心学习质量;在机构里和其他谱系孩子待着,家长不愿意孩子和比自己还差的同学玩;在家里,家长担心孩子一辈子没法融入社会……重要的是,无论做出何种选择,“家长也得成长,得尊重孩子,接受有这样的孩子是他们命运的一部分”。

不存在的孩子

像每个家长一样,在珂珂出生前,芸知对孩子有许多玫瑰色的幻想。谱系障碍把芸知的泡泡戳破了,一般孩子的家长会在泡泡里活很久。

隔壁家的小孩只要不考第一,妈妈就会责骂他。小孩偶尔深夜会发出可怖的吼叫:“我真的不要读了!”孩子妈妈会重复那句所有孩子都听过的话:“我是为了你以后好!”

春节家里聚会,表姐家的孩子一年没见瘦了一大圈,眼睛直勾勾地盯着珂珂手里的iPad。表姐喝住孩子,让他赶紧写作业去,为考重点高中做准备。此情此景令芸知心中生出一个荒谬的想法:“幸亏我孩子是这样的。”

芸知和珂珂偶尔会成为别人的羡慕对象。小学阶段,珂珂回回成绩倒数第一。一次期末考试结束后,芸知拖着小行李箱在门口等珂珂,直接带他去迪士尼玩。同学都眼馋得不得了:都考得这么差,还能出去玩?

班级里倒数第二的学生家长和芸知完全是两个状态。老师天天在群里戳那位家长,家长压力大,孩子也是。孩子一到考试必发烧。孩子妈妈曾和芸知说:“你家孩子考个0分回来你好像都无所谓。”

芸知是无所谓,有一次珂珂真的考了0分回来,芸知还表扬了他——能一道题都没蒙对也不容易。两个人出去吃了一顿火锅庆祝。在芸知眼里,珂珂只要坚持到一学期结束把书读完就是成功。

芸知十分能理解家长试图把自闭症孩子从“壳”里救出来的想法。她也曾“疯”过。带孩子去做中医推拿,孩子疼得每次都哭。去普陀山一步一磕头拜过,很痛,但“回来发现孩子还是那样”。或早或晚,“所有的希望都破灭以后,你也就接受了”。

又一次,芸知坐在一边,对面坐了一排人,初中的校长、政教处主任、年级组长、班主任都来了。芸知不希望珂珂再受到伤害,再一次提出在家上网课的想法,校长明确表示愿意收下孩子,并说校方已经做了安排,开学初期每天会有老师接送珂珂进教室。班主任也保证,第一个月会亲自带珂珂,帮助他熟悉环境。之后,班主任特别选了一天让芸知带珂珂来学校参观,见了各科的任课老师,还给珂珂安排好座位。

初中开学一个星期,老师没跟芸知联系。芸知忐忑得很,主动问班主任珂珂有没有闯祸。班主任老师说除了上课不愿意做笔记外,孩子都挺好的,不会打扰其他同学。

前段时间期中考试,刚考半个小时,班主任就发信息告诉芸知,明天的考试珂珂不用来了。有的家长认为这是歧视,芸知却觉得老师这么做是在照顾珂珂,“孩子什么都不会,在考场上也挺难受的”。

芸知不会畅想遥远的未来,走一步看一步,“我跟他一起努力,以后达到什么结果,真的要靠一点运气了”。

在小陈的社交账号下面,经常有家长留言,希望自己的孩子将来能像小陈一样有独立工作和生活的能力。小陈到现在还有刻板行为,二十多岁还尿过裤子,仍不擅长穿衣服,为了不迟到会穿着第二天的衣服睡觉。

他有过被身体困住的感觉,但被困的他——在“壳”里的孩子——是有自闭症的他,而不是许多家长希望得到的正常孩子,那个正常的孩子不存在。

小陈的作品(他不喜欢衣服被水溅湿弄脏,在幼儿园工作时,他会穿着雨衣和雨靴洗餐具)丨受访者提供

在线上、线下的自闭症社群里,小陈都自认为属于能力较差的人。比他功能高的障碍者多的是,像“雨人”一样的天才也有,可他们的生活状态却没有他好。和分数不代表一切一样,对障碍者而言,功能不代表一切。“就算孩子这辈子只有5岁的能力,5岁的孩子也能做很多事情,并不是能力很差,他就一定什么事情都做不了。你拿适合5岁孩子的方法去支持他、辅助他,他也能正常生活。”

小陈的伴侣也是自闭症谱系障碍者,两人约会的方式是在一起玩串珠。如果将来有孩子,他和伴侣都希望能有一个自闭症的孩子,因为他们知道自闭症该如何生活得很好。

小陈和他的伴侣|受访者提供

我也问过几位自闭症孩子的家长,如果再有一次机会,他们会不会生下孩子。所有人的答案都是不会。有人说,这样的孩子对一个家庭来说是场灾难。

如果有重来的机会,芸知也不会生下孩子。一路走来,珂珂还这么小,已经受了太多的苦。她从来不指责丈夫是“渣男”,因为她知道照顾自闭症孩子有多难。而珂珂已经算是程度较轻的孩子了。有的孩子大小便不能自理,没有口语,整夜尖叫哭闹,还伴有自残或伤人等暴力行为。家长夜夜得不到休息,精神时刻紧绷,尽其所能照顾孩子,却从孩子那里得不到任何情感回应。家长没有从外界获得有效的帮助,反而在干预机构的诱导下愈发焦虑绝望,倾尽家产改造孩子,孩子依旧活在“壳”里。

在《背离亲缘》一书中,作者安德鲁·所罗门(Andrew Solomon)采访了有视障、听障、唐氏综合征、精神分裂症、自闭症等特需孩子的家庭。不少母亲表示,如果能选择,她们不希望把这样的孩子生下来。所罗门写道:“哀怜女性被迫做出某项决定,并不代表我们认为她做错了,或认为她让自己成为歧视的共犯。反之,这是在指出她也是受害者。她们的所作所为反映了社会现实。”

一位家长带孩子从家乡的小城市一级一级看到国内知名的儿童医院,挂最贵的专家号,结果,“他能够告诉你的东西和五线城市医生告诉你的是一样的”。专家只给她推荐了几家做康复干预的机构。

她希望从专家那里得到的信息——自闭症到底是怎么回事、是怎么产生的、有没有好转的希望、百分之多少的孩子能康复等,专家都说不出来。不是专家徒有虚名,而是我们对自闭症谱系障碍的了解就是如此贫瘠。以上问题都还没有答案。

当特殊性难以被看穿,会引起两种极端反应,要么是一味地贬低,要么是过度浪漫化,说不好哪一种更糟糕。在苦苦挣扎的家长看来,小陈的经历可能也是一种“浪漫化”。他是极少的幸运儿,他自己也这么认为。可他确实提供了一种可能性。我们不敢相信更美好的世界存在,而他生活在其中。

幸亦不幸的是,他能如此生活,仰仗的正是他的特殊。小陈直到进入电视台工作才知道自己是自闭症。生活中充满了提示,小学同学认真地和他说:“你人挺好的,但是你脑子好像有点问题,去医院看一看。”中学同学问他:“为什么你可以想来就来?想不来上学就不来?”他知道自己和别人不一样,可他从没想过为什么,他的逻辑思维到这里就断掉了。

“我以为这是一种正常的差异”,小陈说,“人和人就是不一样,而我刚好是不一样的那种人。”

参考文献

1.天宝·葛兰汀. (2020). 天生不同:走进孤独症的世界. 中国人民大学出版社.

2.天宝·葛兰汀. (2020). 自闭历程. 上海社会科学院出版社.

3.安德鲁·所罗门. (2018). 背离亲缘: 那些与众不同的孩子、他们的父母,以及他们寻找身份认同的故事. 湖南科学技术出版社.

4.东田直树. (2016). 我想飞进天空. 中信出版集团.

5.东田直树. (2016). 我的世界,你从未来过:一个自闭症者的自白. 现代出版社.

6.约翰·唐文, 凯伦·祖克. (2019). 不同的音调:自闭症的故事. 四川人民出版社.

7.巴瑞·普瑞桑, 汤姆·菲尔兹-迈耶. (2016). 这世界唯一的你:自闭症人士独特行为背后的真相. 机械工业出版社.

8.Silberman, S. (2017). Neurotribes: The legacy of autism and how to think smarter about people who think differently. Atlantic Books.

9.卜凡帅, & 徐胜. (2015). 自闭症谱系障碍诊断标准: 演变, 影响与展望. 中国特殊教育, (2), 40-45.

10.Sandbank, M., Bottema-Beutel, K., LaPoint, S. C., Feldman, J. I., Barrett, D. J., Caldwell, N., ... & Woynaroski, T. (2023). Autism intervention meta-analysis of early childhood studies (Project AIM): updated systematic review and secondary analysis. bmj, 383.

11.Lord, C., Charman, T., Havdahl, A., Carbone, P., Anagnostou, E., Boyd, B., ... & McCauley, J. B. (2022). The Lancet Commission on the future of care and clinical research in autism. The Lancet, 399(10321), 271-334.

本文来自微信公众号:果壳 (ID:Guokr42),作者:雪竹,编辑:odette、黎小球,专业审核:刘辰(英国皇家医学院精神科会士、北京和睦家心理中心精神科医师)