白发苍颜的老奶奶,和她生活了一辈子都没有走出的大山。当芳华殆尽,她此刻在想什么,过去经历过什么,重要吗?

在《平凡的世界》中,路遥曾这样形容黄土高原上的芸芸众生:“……这黄土地上养育出来的人,尽管穿戴土俗,文化粗浅,但精人能人如同天上的星星一般稠密。”

因为有路遥,陕北乡村的一代平凡人被记录了下来。可如今,路遥已逝世三十余年,书中的“精人能人”已然老去,许多村庄都被加速遗忘中。

泥河沟村就是这样一条古村落。它坐落在陕西榆林市佳县的黄河边上,三面环山,“东是黄河西是崖”。

夕阳遮住了金狮山下通过泥河沟村的公路,远处是黄河

夕阳遮住了金狮山下通过泥河沟村的公路,远处是黄河

它的传说最远可以追溯到武则天时期,附近的佛寺就有唐代的造像,种枣的历史更是名扬天下。由于年轻人大量外流,如今村里的常住人口只有200余人,平均年龄达64岁,是一座典型的老人村。

中国农业大学教授孙庆忠很早就注意到这个村子。他发现,尽管泥河沟历史文化悠久,但它没有任何文字记载。

中国的村庄大多如此。每次回老家,爷爷奶奶都喜欢说起咸丰年前的故事,或血泪交织,或啼笑皆非,儿孙辈也听得耳朵起茧。但谁真的在意这些“陈芝麻烂谷子”呢?

特别是像泥河沟这样日渐空心化的村庄,每一个山坡和窑洞都不具名,见证过无数渡口往事的纤夫和艄公也已经消失。那些惊心动魄的民间轶事,只会在老一辈中流传。

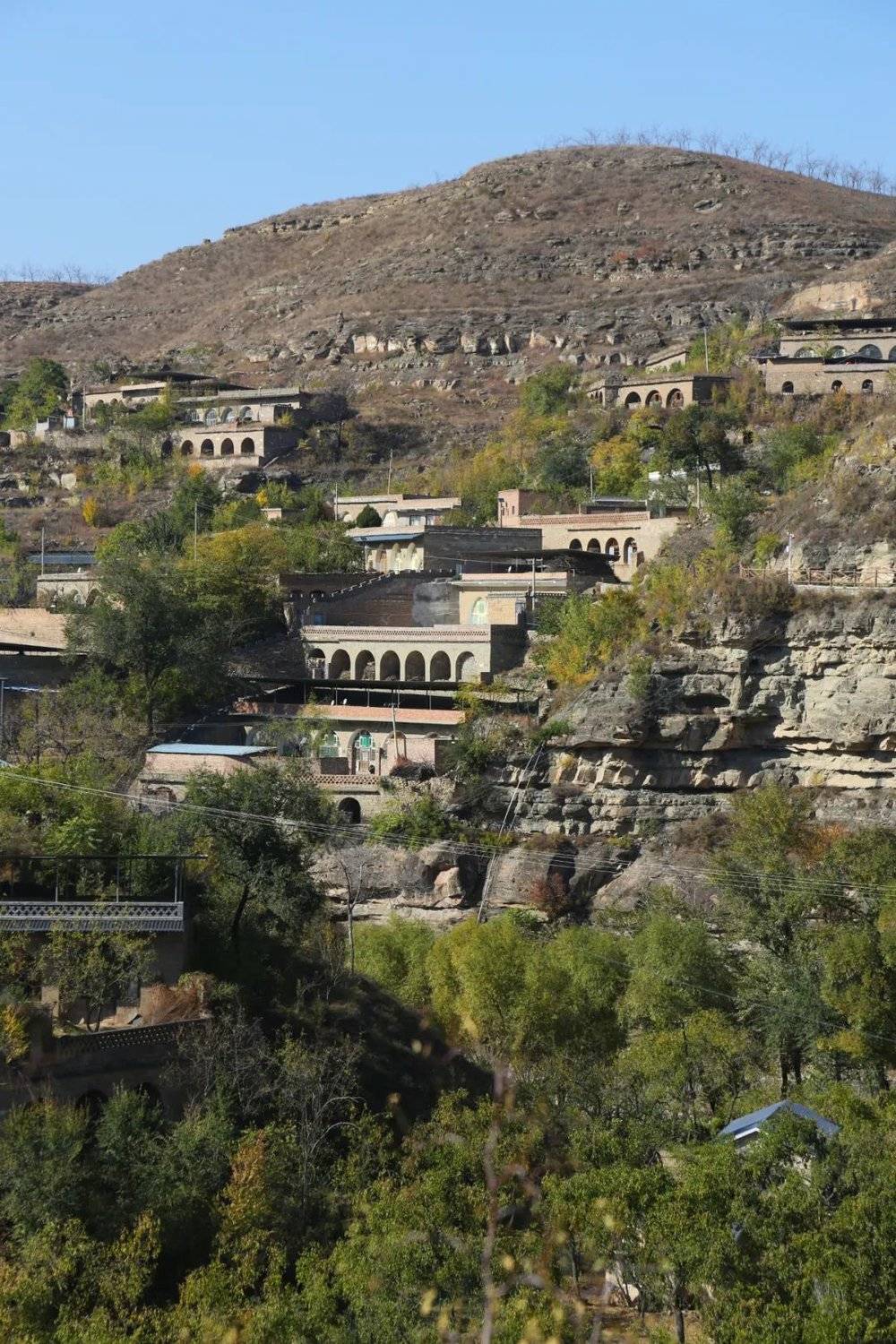

泥河沟村上的陕北民居

为了挽救这些即将消逝的共同记忆,2014年,孙庆忠决定在这个村落采集一部关于20世纪中国农民的口述史。他带着团队在村里开展人类学田野调查,花了三年对村内百余人进行访谈,并辑录了《枣缘社会:佳县泥河沟村文化志》等书。

他在书中提到,在城市中心主义的驱动下,数以百万计的村落已经消失。

这部口述史在当地掀起了小小的风浪。2021年,村支书武江伟和驻村干部看到了,便和一个由学者、策展人、建筑师和设计师组成的团队商量,想要把它做成一个“乡村记忆馆”,希望帮村民留住回忆和乡愁的同时,也让外界更了解这个深山里的村子。

这对当地村民而言,是一件开天辟地的新鲜事儿。

记忆馆屋顶上的观景台

我们去看了看这个隐藏在深山的村子和记忆馆。没有人能确定,这个馆能为失落的村庄带来什么。它就像是一个集体记忆的储存罐,兀自耸立在半山腰上,不是那么精致,却是一块岁月凝成的琥珀。

一、是桃花源,也是苦瘠地

泥河沟村,确实是个不容易被人发现的“桃花源”。

成片的河滩连接着嶙峋的石山,要想进入,需要绕过蜿蜒的山路,穿过一左一右“金狮”和“银象”两座大山,才会豁然开朗。

过路人都知道,这一片民居最爱种碧荧荧的枣树。但鲜为人知的是,泥河沟村拥有世界上栽培历史最长、面积最大的千年古枣园系统,还被联合国粮农组织列入全球重要农业文化遗产,树龄最长者已有1300多年。

枣是村民的口粮,也是其它动物的美食

生活在这里的村民都有一个祖传技能,就是“打枣”——爬上三四米高的树干,喊着口号用力一摇,枣子就“噼里啪啦”掉满一地。

不想费力爬树的人,就举着长长的细竹竿挥舞一通,过路的乡亲也习惯了被坠落的枣子敲头。

这也是孩子们一年当中最快乐的时候。

很多老夫妻会结伴来摘枣。他们一天就吃两顿饭,早上7点多吃过早餐后,就带上馍馍和白开水到地里劳作一天,直到日落西山。

带的干粮不够了,就摘树上的枣子吃,总有办法果腹。他们也很乐意分享自己的作物,无论我们路过哪一片枣林,都会被问——“吃枣不?”

不一会儿,我们的裤兜、背包都被塞满了枣。

“桃花源”虽美好,但其背面常常也意味着“苦瘠地”。泥河沟村被三面大山包围,在2017年沿黄公路通车之前,一直是佳县最闭塞、贫穷的村落之一,直到2020年才摘下“贫困帽”。

在这样一个地方,活着又意味着什么呢?

据口述史记录,由于土地贫瘠,灾害频发,过去的村民常常得靠救济粮度日。在三年困难时期,村民最后连玉米吃剩之后的玉米芯,也要在磨子上碾碎以果腹。

村书记武正生(1960年生)也记得,上学的时候粮食紧缺,没有东西果腹,人们会将水烧很长时间,使水变得和稀饭一样黏稠,饿的时候就靠喝这熬锅水来充饥。

很多村民的房子建在半山上,对面也是山

幸亏有枣树,幸亏还有枣树。

历史上,枣树一直是灾荒年代的“保命粮”,它耐寒耐旱,村民觉得只要枣树还活着,日子就可以继续。特别是有1300余年树龄的“枣树王”,至今年产枣百余斤,被人们称为枣树的“活化石”。村民对它感情很深,很早就立碑为记。

枣可以演变成许多种食物,比如枣糕、枣炒面、枣馍、枣粽子、枣焖饭、枣串串、枣牌牌、枣酱、醉枣等。村民武子周回忆,一直到12岁,母亲都会在每年的年三十晚上,亲手用高粱秆子把红枣串起来,挂到他的脖子上,而平日里反而是很少能吃到枣的,因为都要卖钱糊口。

二、当窑洞变成“空窑”

泥河沟村的世世代代都住在窑洞里。

《枣缘社会》一书中提到,村里的老人们从前听祖辈讲,先民最早就是在石崖上“挖个洞洞”居住,靠采食野枣、猎捕动物生存。

这里的村民95%以上都姓武,传说是神龙政变(公元705年)后,女皇武则天被迫让出皇位,武和、武顺兄弟为躲避政治迫害迁徙而来,后逐渐发展为兴旺的家族。

可如今,年轻人几乎都背井离乡,老家就只剩老去的人。

武青生今年69岁了。他有两个儿子和一个女儿,孙辈也有三个,但孩子们都在外面打工,偌大的六口窑里就只有他和妻子住着。

从2021年开始,他的眼睛就逐渐看不清楚了。我们坐在他对面,他也只能看到模模糊糊的人影。“医生说是血管堵塞,没有治好的办法。”他说。

身后的电视已经很久没看过了。眼睛患病后,武青生就很少出门,种地和打枣也只能由妻子一力承担。他每天就独自在家,和刚收养的小野猫呆在一起,等待妻子傍晚从田里回来。

王春英是1943年出生的。在口述史中,她是那一辈里唯一的女性讲述者。

自18岁嫁到泥河沟后,王春英就没怎么离开过这个村庄,之后还成为了修田筑坝的娘子军。

她对枣树有着深厚的感情,其中一棵枣树是她生四儿子的前一天栽种的,所以树有多大,她就知道孩子有多大。佳县修沿黄公路时,毁了她家的18棵枣树,之后建一个工业园区的输水管道又毁了她山上40多棵枣树,把她心疼得天天晚上睡不着。

枣树曾经养活了她一大家子。只是如今,也只剩她和丈夫在家守着枣树了。她说有个孙子在广州一所大学当老师,很久没见了,希望我们回广州后把拍的照片带给他。

傍晚时分,王春英和老伴在筛选红枣,把大中小和好坏的枣区分开是一项大工程

当回家的儿孙越来越少,很多窑洞便成了“空窑”。有的变成了杂物房、货仓和厨房,有的则是被打扫得一尘不染、偶尔会盼到儿孙回来睡一晚的空房间。

一些窑洞明显重新装修过,家具也是新买的,但几乎没有使用过的痕迹。

武青生说,如今即便是过年,也聚不齐四散打工的孩子们了。

三、黄河边上的县城

从前,如果遇上身体不舒服或需要赶大集,村民就会出村,沿着盘旋的山路上县城去。

在沿黄公路和通乡公路开通之前,村民出门就是爬山,得向南走40里路才能到佳县城。如今,上县城变得便捷,渡口反而变得无关紧要了。

在过去,无论是商贸还是姻亲,都得通过小小的渡口连接,泥河沟的武氏家族就常和对岸的山西村落结成姻缘。

佳县是一个山城,街道高低错落。尽管大街上车马喧嚣,还有秧歌表演,但也少见年轻人。

村里的老人们说,孩子们打工不会到附近的县城。他们都走得很远,往陌生的地方去,往繁华的地方去。

四、有一个记忆馆,意味着什么?

住在阴晴不定的黄河边上,许多快乐和哀愁都与之相关。

很多村民都会提起1976年那场惊心动魄的翻船事件。那一年的农历七月初七,黄河咆哮着冲毁了顶水坝,将滩地冲得一干二净,村民为了救急坐船去买牲口和粮食,不料船体与石头发生剧烈碰撞,祸不单行。

那一次船难,共有21人丧生。事故发生后,许多人哭哭啼啼来泥河沟打捞尸体,几天捞不上来,还跑到黄河下游找尸体。

因此,泥河沟村民在每一年正月都会举行打醮仪式,就是手持香火,转365盏油灯组成的“九曲黄河阵”。

村外的佛堂寺也是泥河沟人世代的信仰归属地,它的历史至少可追溯到北宋年间。每一年,人们都在这里祈求平安吉祥,驱瘟解厄。村民还会在村口的观音庙供奉“枣神”,每年腊月初八做的腊八粥不仅人吃,还要拿着筷子在枣树上抹一些。

65岁的刘伯伯是佛堂寺的守庙人。多年来,他守着这一方土地,看虔诚的村民来来往往。

如果没有记录,这一切历史都会归于沉寂。但是作为外来物的“记忆馆”,如何才能和乡村融合在一起?

在筹备策展时,策展人吴悠和戴西云一直在思考这个问题。最后,大家决定把馆建在原村小学的废址上。那里原本是一排十一孔的窑洞,2012年,最后一个学生从这个存在了30余年的学校离开了。

它坐落在整个村庄的核心位置,继承的是泥河沟村的“文脉”,曾承接村民关于文化的理想。

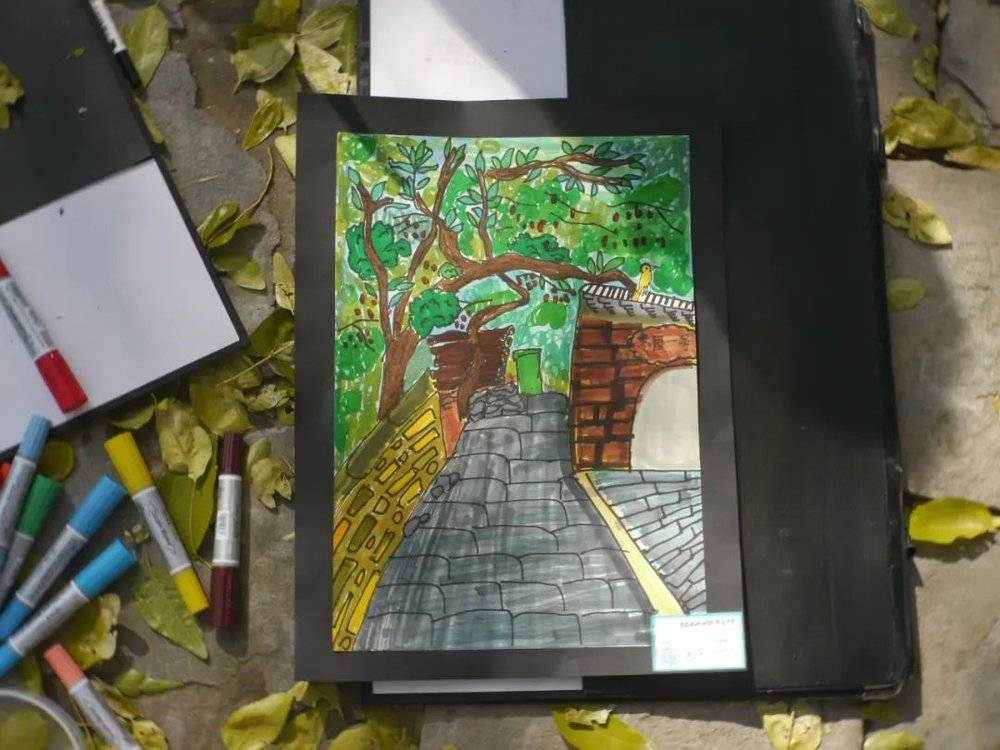

记忆馆施工现场。(图/赵坤)

策展团队没有对十一孔窑进行大拆大建,而是用当地的烧结砖和玻璃砖对外立面做了改造,保留了学校本身的一些痕迹,让整个记忆馆在大山中不会显得很违和。

开幕那天,一些村民来看了这个记忆馆。他们看着自己的故事被印刻在墙上,乡音在不同的空间中回放流转。

当所有人的家庭史连成一片,一个丰富的社会图谱就形成了。

而且,在这个记忆馆里,无论是老人小孩还是男人女人,都会重获一份自我身份认同,因为他们的名字重新被郑重地唤起,而不是“某某爸”“某某妈”“某某家的”。

对于一个小型村庄而言,这种记录重不重要?

它既非官方的宏大叙事,也不是成功人士的励志案例,只是在中国快速城市化背后,一个被漠视的乡土社会切面。

也许有一天,山河再无故人。年轻一辈早已习惯离乡,像不回望的黄河一样流向更广阔的世界。

但这些共同的回忆和情感,将会像一条连接先人和后人的精神纽带,和留守的村民在一起,和泥河沟的万千星群在一起。

本文来自微信公众号:新周刊 (ID:new-weekly),作者:花瓢白,摄影:阿灿(署名除外)