一转眼几十年过去,曾经坐在电视机前的孩子长大了。

他们当中的一部分人,对当今世界最复杂的地缘政治问题的总结是:

犹太人当年还是死得太少了。

大家上学的时候,想必都学过《安妮日记》吧?

在我们所接受的教育里,犹太人是一个可怜的存在,然而这种情绪在2023年10月7日被打碎了。

随着巴以冲突的新一轮炮火打响,部分对犹太人的仇恨言论在中文互联网上蔓延,很难想象,这种仇恨情绪会像火星子一样漫山遍野。毕竟怎么看,中国人和犹太人都没什么历史上的关联和过节。

关于言论的烈度,你去翻翻以色列驻华大使馆以及相关内容的评论区,就能看见各种令人恐惧的地狱笑话,由于过于丑陋,我们就不展示了。

一系列情绪堆积导致的结果是,关于二战期间犹太人的电影被批为“犹太资本控制下的文化产物”,网友们一拍脑门:原来我们这些年都被骗了,他们的一切苦难都是咎由自取。

于是《辛德勒的名单》在B站被刷低分,一度跌至5分以下。豆瓣电影也多了不少新差评,导演斯皮尔伯格的犹太人身份尤为刺眼。

相应的,二战电影《美丽人生》《钢琴家》和《波斯语课》等等也被冠上了“犹太人的文化产品”的恶名。

一些恶毒之人,甚至总结:“一个民族不会无缘无故就遭报应”。

一面是对犹太人的负面评价,一面是对哈马斯凶残杀戮的赞扬。

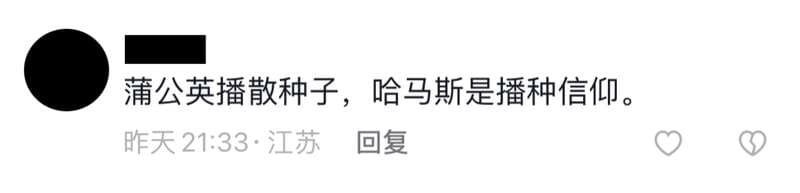

可惜,网友们对纳粹的满腔热情扑了个空,德国人并不想承认这些海外学徒。

2023年10月24日,德国驻华大使馆也发布声明澄清:不要美化纳粹主义。

“德国很不幸经历过纳粹主义肆虐的年代,我们深知那意味着什么。”

跟当下对犹太人负面情绪形成鲜明对比的是,中国人一开始并不反感犹太人。

学术界一般认为,从古至今,在中国的土地上从没出现过自发的、土生土长的反犹主义。一是因为中国主流社会尊崇儒释道,没有反犹的宗教土壤;二是中国人和犹太人都深受法西斯的蹂躏。

从历史角度来看,中国人对犹太人的理解,从一开始就是模糊的。

据费成康教授考证,“犹太”一词在中国首次出现于德国传教士郭实腊于1833年至1838年编印的《东西洋考每月统记传》中,反犬旁的“犹”字本义带有贬义,学界推测与德国传教士的反犹主义倾向有关。但对于中国民众而言,对犹太人与反犹主义并不了解。当时,人们将开封犹太人称为“兰帽回回”,也间接说明当时的中国人甚至连犹太教与伊斯兰教的差异也不清楚。

随着辛亥革命与五四运动的爆发,一些中国政治家与外交家开始接触犹太文明,试图从犹太民族的曲折经历中吸取有益的借鉴。梁启超曾经就把“犹太人”看作是落后的“中国人”的反照,认为犹太民族精神正是自己所倡导的“新民主义”精神的最好例证。

到了新文化运动时期,知识分子们发现锡安主义在许多方面与自己有相同或相似之处:强烈的民族主义,崇尚民主与自由,复兴民族文化,空想社会主义理想,后来还有反法西斯主义。胡适也曾高度赞扬犹太人的治学本领和排除万难的精神,称犹太民族为“智慧型民族”。

以色列学生正在接受爱国主义教育

二战时期,上海容纳过16000名从欧洲逃亡而来的犹太人,他们在中国旅居约十年,而后迁徙到了世界各地。根据这些犹太人的回忆,中国人与他们的相处总体来说比较友好,“中国人非常勤劳且多才多艺”。

美国伊利诺伊大学历史学教授史蒂夫·霍克施塔特(Steve Hochstadt)在《上海犹太难民记忆里的中国人》一文中采访了许多当时流亡上海的犹太人。

犹太受访者回忆,当时中国总领事何凤山为他们颁发签证,对于犹太人而言异常珍贵。他们在屠杀开始前拜访了许多国家的领事馆,都被拒绝了。无意间敲响了中国领事馆的大门,最终得救。

上海也让流亡的犹太人逐渐熟悉了中华民族的生活,对中国百姓的评价也比较友善。

受访者Herbert Greening说:“你一旦成为他们的朋友,就会是他们终生的朋友。中国人很难接近,但一旦交上朋友,他们非常好、非常值得。”

受访者Doris Grey说:“ 我们与最底层的中国人生活在一起,他们帮助了我们。他们教我们怎样用泥土和水做炭,怎样用日式炉子。战争结束后,我们也回报他们。每次收到从美国亲戚那里寄来的东西,每次收到慰问包裹的时候,我们都会把他们请到我们的房子外面,分给他们一些。我们很高兴能够这样做,因为他们对我们的帮助真的是太大了。”

也有犹太人在中国人身上看到了两个民族的相似之处。

Herbert的妻子补充:“他们还爱学习,非常努力。中国人在很多地方跟犹太人相似,比如家庭观念强、重教育等。我们感觉跟他们很亲近。”

最重要的是,中国人不知道什么是“反犹主义”。有了在德国的遭遇之后,犹太人感到跟中国人打交道舒服得多。

而在我们这代人成长的大部分时间里,对犹太人的态度,大约停留在共情苦难的层面。

两个民族都是二战的受害者。教科书上有《安妮日记》和《奥斯维辛没有什么新闻》,电视上能看到关于纳粹和集中营的纪录片。

在共情之余,我们还对犹太人留下了“精明”的微妙印象。这得益于欧洲文学中对犹太人的商人、高利贷者形象塑造。

犹太人在各个领域的频繁刷脸,从爱因斯坦到马克思,从毕加索到卡夫卡,从奥本海默到冯·诺伊曼,让大众对其有一种模糊的、似乎“智商很高”“重视教育”的印象。

截至2017年,犹太人在902位诺贝尔奖得主中占据203席,比例高达22.5%,达到世界平均水平的一百倍。其中,在经济学奖得主中高达36.71%,物理学奖26.21%,医学与生理学奖25.23%,化学奖19.77%,文学奖13.27%,和平奖8.65%。

在改革开放深入阶段,犹太人变成了一种微妙的褒义词,表示精明算计、头脑灵光、会做生意。甚至搜索“东方犹太人”,关联的结果显示了“客家人”或“温州人”。

随着时间推移,犹太从模糊的词语,变成了聪明的象征,随后又演化为学习的榜样。直到人手一本的《货币战争》占领了中国老百姓的床头后,犹太人被塑造的神秘形象,到达了新的顶点。

作者认为,从滑铁卢战役、美国独立战争、美国南北战争,到美国多名总统被刺杀、以至经济大萧条,全部由罗斯柴尔德家族所领导的犹太国际银行家在背后操控。他们透过策划和资助暗杀、战争、经济萧条而获得巨大利润,并进一步掌握货币发行权,控制世界的经济和政治命脉。

这本书争议很大,真实性存疑。耶鲁大学管理学院金融经济学教授陈志武认为该书编者对现代金融概念、金融交易和金融市场的理解非常欠缺。此外,郎咸平在各地演讲和采访节目中多次批评《货币战争》:“就是一本小说,而且写的都不对”。经济学者茅于轼以及作家梁文道都认为该书有抄袭之嫌。

另外一本被网友津津乐道的《锡安长老会纪要》,曾经被希特勒要求纳入德国教科书并广为流传,被广泛认为是现代阴谋文学的开端,讲解了犹太人是如何通过控制媒体和金融来操控世界,如何用大量宣传洗白自己。众多不同的独立研究皆证明,这是一本剽窃其他作者、以煽动和欺骗为目的虚构文学作品,但网友们仍然用这些流传许久的阴谋论故事,反复论证犹太人的只手遮天的暗黑神话。

而这些讳莫如深的印象,如今成了彻底破碎的滤镜。

世界上没有没来由的恨意。既然有人提出了“犹太人应该反省一下自己为什么招人恨”,我们不妨从理论上拆解一下原因。

根据南京大学哲学宗教学教授徐新在《反犹主义解析》中的分析,自古以来,各个区域对犹太人的反感,大都出自以下几个原因。

首先就是犹太人的宗教本身。

“对犹太人的生活和犹太民族而言,基督教的《新约》无疑是历史上危害最大的反犹主义书籍。” (伊莱泽·伯克维茨)

简单来讲,犹太人信仰一神教,即俗话讲的上帝,《塔纳赫》是犹太人唯一的律法,只有犹太人是上帝的选民。

而基督教的《新约》主张耶稣即弥赛亚,犹太人背叛了耶稣,导致耶稣被钉上十字架。而耶稣的主张是,只要你信我,就是上帝的新选民。

所以,犹太教与基督教本身在宗教层面就有不可调和的冲突,彼此看对方都是异端。信仰东正教、新教、天主教为主的欧洲人,天然地在宗教文化层面对犹太人抱有敌意。

自罗马帝国基督教化后,欧洲历史便开始出现针对犹太人的暴力行为。十字军东征时期对犹太人进行掠夺与屠杀;15世纪西班牙对犹太人彻底驱逐及灭绝;19世纪和20世纪,沙皇俄国对犹太人进行屠杀。再往后就是希特勒和纳粹了。

另一方面,犹太人遵循的律法,也让他们与其他社区的人群分隔开来。

比如我们熟悉的犹太洁食Kosher,制作过程非常严格。比如犹太人的安息日,不可烹煮,不可用电,不可劳作,不参加公众活动等等。怎么看都是一群“怪人”。

徐新教授强调,反犹主义还有一个特点就是“再造性”,也就是“旧的反犹主义导致新的反犹主义”。

比如在中世纪,犹太人在职业选择方面有严格限制,所以许多犹太人迫于生计进入了放债业,由此诞生了“高利贷者”的丑恶形象。到了19世纪,这一形象逐步进化为不劳而获的“剥削者”,站在了广大劳动人民的对立面,反犹主义进一步加深。

一切敌意都不是无源之水。恶性循环运作了几个世纪,导致了最终的屠杀。

那么话说回来,和欧洲隔了十万八千里的中国,大多数人一生甚至都没有见过犹太人,为什么也会产生对犹太人的负面情绪?

仰视犹太人创造财富的时刻,正好赶上了市场经济蓬勃发展的时代。而攻击排斥犹太人的时期,恰好也是社会趋于保守的时间段。

犹太人对于中国人来说,是一个陌生、神秘、被塑造出来的抽象名词。我们没见过,但总听说。

这种情绪和宗教与生活方式无关,而是和犹太代表的符号有关。

在一部分人眼里,犹太变成了一个形状接近完美的靶子。这个靶子还可以是美国、盎撒、资本、白人、殖民者。人们在厌恶犹太人,也是在厌恶另外的东西。

即便再怎么诉说历史上犹太人的遭遇,他们的共情通道也只会迅速关闭。

于是,很快就有人接住了欧洲反犹主义的衣钵:犹大背叛耶稣,所以犹太人背叛全世界。

巴以冲突是一个以目前的人类智慧无法解决的复杂难题,宗教和历史的死结缠绕在这片土地之上。

从宗教信仰来看,这是一个故事的两个版本。

犹太人和阿拉伯人都有一个共同的祖先亚伯拉罕。亚伯拉罕与上帝立约,前往迦南这片应许之地。

在犹太人的版本中,亚伯拉罕的孙子雅各与上帝摔跤,上帝让他改名“以色列”。以色列人来到埃及避难繁衍,后被埃及人驱逐,于是就有了摩西和著名的《出埃及记》。摩西受到神谕,带领以色列人回迦南。公元70年,犹太人在战争中惨败,耶路撒冷被罗马人洗劫破坏,圣殿只剩下一小段西墙(也就是现在的哭墙),犹太人自此开始了长达2000年的大流散。

而阿拉伯人认为,犹太人的故事只说对了一部分,其余都是错误的。

在阿拉伯版本的故事里,年迈的亚伯拉罕娶了二妻夏甲后生下了第一个儿子以实玛利,之后又与正妻莎拉生下了二儿子以撒(以色列的父亲)。亚伯拉罕依据神的旨意,将二妻夏甲和长子以实玛利送往沙漠,母子建立了麦加城,以实玛利就是阿拉伯人的祖先。公元610年,先知穆罕默德接收到天使加百列传达的真主启示,开始传播真主的教诲。

所以,在很多无神论的旁观者看来,宗教之间互不相认的局面,就像宫斗故事里争论的“立长还是立嫡”。按照一部分网友的主张,如果犹太人的宗教信仰不具备任何参考意义,那么相应的,耶路撒冷不再神圣,伊斯兰教与基督教的神学意义也摇摇欲坠。

巴勒斯坦历史学家纳兹米·朱贝(Nazmi al-Jubeh)博士如此说:“在耶路撒冷,不要问我真相的历史,若拿走虚构的故事,耶路撒冷便一无所有。”

撇开神学的部分,从历史角度来看,这块土地到底发生了什么?

从1300多年前,阿拉伯人确实就生活在这里了,犹太人只是作为少数民族分布。

1914年,一战打响,英国人与阿拉伯人合作,签下了麦克·马洪-侯赛因协议;另一边,英法又私下签订了赛克斯-皮科协议,瓜分了阿拉伯世界;再另一边,犹太复国主义也在推进“回到应许之地”的理想。

1917年11月,《贝尔福宣言》发表,英国人“慨他人之慷”,应允犹太人在不侵犯他族信仰的情况下在巴勒斯坦地区建立一个语义模糊的“民族家园”。

一战结束,1919年巴黎和会签订《凡尔赛条约》,巴勒斯坦地区正式被英国人托管。于是,蒙在鼓里的阿拉伯人最终发现被英国人背叛:原来英国人玩的是一鱼三吃啊。

二战结束后,英国人结束托管,把巴勒斯坦地区的烂摊子留给了犹太人和阿拉伯人。1947年,联合国通过分治计划。1948年,以色列合法建国。无论今天的人如何辩论,以色列的建国确实是被合法承认的。

前脚以色列建国,后脚阿拉伯世界就对以色列宣战,第一次中东战争开打。后来我们都知道了,中东战争打了五次,每次都是占据军事优势的以色列赢。

在这期间,巴勒斯坦地区人民不断反抗,实施了多次恐怖袭击/抵抗运动。比如1972年的慕尼黑袭击事件,1976年乌干达机场的劫机事件(内塔尼亚胡的哥哥在这次营救行动中牺牲)。以色列官方对巴勒斯坦人民的“管理”也越来越暴力。两个地区的人民之间,血海深仇形成了恶性循环。

1993年,巴解组织领导人阿拉法特与以色列总理拉宾签署了《奥斯陆协议》,这是巴以冲突的第一个和平协议,获得了1994年的诺贝尔和平奖。

结果和平进程推进不下去,拉宾也被以色列极端右翼分子刺杀。这片土地上仍然是无穷无尽的流血、起义、冲突。以色列吞掉了越来越多的巴勒斯坦土地,巴勒斯坦的难民数量越来越多,是当今世界最严重的人道主义问题。

直到现在,巴勒斯坦只剩下了加沙和西岸。较为温和的法塔赫控制着西岸,以抵抗为主的哈马斯控制加沙。整个西岸被长达700多公里的隔离墙封闭,加沙也变成了一座露天监狱,以色列和埃及的隔离墙将巴勒斯坦人民围堵其中。

在这片土地上,也衍生了两种完全不同的人生。一种是相对富足的,以色列式的生活;一种是被围堵被驱赶的,巴勒斯坦式的生活。巴勒斯坦人的生活被以色列人用一层又一层的检查站和通行证分割。

传媒并没有像中国网友想象的那样全盘被犹太人的大手“控制”着。相反,从人道主义的角度,大部分知识分子是站在同情巴勒斯坦难民的立场上的。

《敌人与邻居》一书中描写过这样的例子:

“如果一个别示巴的男孩爱上了一个海法的女孩,他要怎么做?他会拿起电话,约好日子,然后开车去看她。如果一个伯利恒的男孩爱上了一个纳布卢斯的女孩,他要怎么做?他必须穿过检查站,他需要一千零一个许可证。当你觉得活着没有盼头时,就会发现,你有了愿意为之而死的东西。”

巴勒斯坦学者爱德华·萨义德在《最后的天空》一书中痛诉过巴勒斯坦人民沦落为二等公民的悲哀,他们的民族没有辉煌的历史人物撑腰,所以就不被世人重视:

“我们没有著名的爱因斯坦、夏加尔、弗洛伊德和鲁宾斯坦,用他们遗留下来的显赫成就来保护我们。我们也不曾经历过二次世界大战被纳粹党屠杀的大灾难,可以博得时间的同情。我们是‘其他的’和相反的,是大批离开和迁徙的几何图形中的瑕疵。沉默和谨慎掩盖了伤害,减缓搜索尸体的速度,也抚慰了因为失去而带来的刺痛。”

“我们在自己的国家内,成为一支流浪和贫穷的劳动力。在最贫穷的地方比如加沙,童工市场非常繁荣,而以色列的经济萧条已经把阿拉伯人的计日劳工,变成了绝望的可以运输的日用品,在市场中闲逛,直到被犹太人企业主挑中,去另一个地方做一天的计件工作 。”

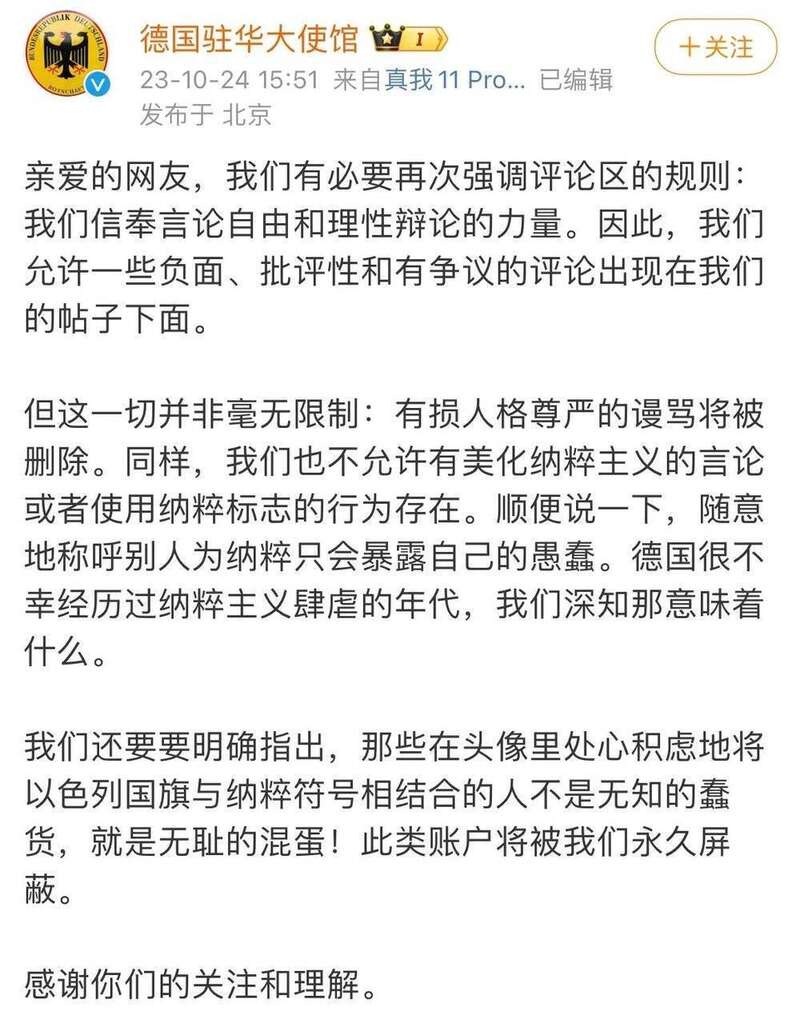

巴勒斯坦南部城市,伯利恒

犹太学者齐格蒙特·鲍曼在采访中表示:“不存在什么人道的占领,以色列对巴勒斯坦领土的占领和历史上的其他占领没什么区别。它们都是不道德的、残酷的、不公正的。被伤害的不只是被征服的人,占领者也受到了伤害。占领在道德上使他们受贬,并且长远来看还会削弱他们。”

以色列知识分子、犹太人、特拉维夫大学历史教授施罗默·桑德也坚定站在巴勒斯坦立场,在《虚构的犹太人》一书中对巴以冲突不对等的暴力产生质疑。

“由一个流浪的民族为征服其故土所发动的战争被证明为正当;当地居民的暴力抵抗则是犯罪;只是由于犹太人的慈悲(非常不符合《圣经》的),这些闯入者才被允许留下和定居在犹太民族之中及其近旁,而犹太民族则重归了它的《圣经》语言和它奇妙的家园。”

“几年前,我仍然天真地相信在基督教时代的早期年月中,确实发生过犹太人的流亡;但我从未认为2000年的缺席会带来对土地的权利,而1200年的存在却什么都没有留给当地民众......今天,以色列只有通过接受事实——其创建是由一个痛苦的历程导致的——才能主张其生存权,而质疑这个事实的任何企图都会造成新的悲剧。”

一块土地到底属于谁,站在不同的立场,你会看到不同的故事,不同的鲜血与死亡。

对于以色列人,这是一个有关对抗恐怖主义袭击与自杀式人体炸弹的故事。哈马斯恐怖分子隐匿在巴勒斯坦人民之中,不消灭哈马斯,以色列人一辈子都将活在恐惧之中。

对于巴勒斯坦人,这是关于原住民反抗侵略与殖民主义的漫长斗争。阿拉伯人在这里生活了千年,却因为大国的利益交换,在故土之上变成了居无定所的流民。而这一立场,也更容易被中国人民所理解,因为我们也曾面临过列强侵略和不平等条约。

所以,在这片宗教和历史错综复杂的土地上,对巴以问题的理解,不应该是非黑即白的、不加思考地站队。

当代世界逐渐变成一座高耸的巴别塔,巴勒斯坦和以色列的冲突就是塔尖。

他们本是同根生,生活在同一片土地,在血缘上相近,却是世界上最无法对话的两个阵营,只能用血与火,枪与炮沟通。

“尽管历史悠久且比邻而居,一些以色列人和巴勒斯坦人却仿佛并不能充分领会彼此的问题和关切。部分以色列人似乎既不理解巴勒斯坦人每天必须忍受占领的持续影响带来的羞辱和沮丧(占领区是由以色列军队和其中的犹太定居点维持的),也不理解巴勒斯坦人实现独立和真正自决的决心。部分巴勒斯坦人则好像既不理解恐怖主义会在多大程度上造成以色列人民的恐慌并削弱他们对可能共存的信念,也不理解以色列政府采取一切必要手段保护其人民的决心。两边的恐惧、仇恨、愤怒和失望都在增加。最最危险的是,过去十年培育的和平文化正在破碎。在同样的地方,徒劳和绝望的感觉正在滋长,人们越来越多地诉诸暴力。”(《敌人与邻居》)

比起立场,更重要的是最基础的人性。

不妨去看看10月7日以来的所有新闻照片。不管是以色列一方,还是巴勒斯坦一方。

看看被哈马斯扒掉衣服游街的女孩,和恐怖袭击后满地的尸体残骸,只会让人在生理上产生恐惧与不适。如果你对着以色列人的尸体欢呼鼓掌,那你的人性就已经被立场吞噬了。

反之亦如此。看看被以色列空袭轰炸的加沙地带,那些不断从残垣断壁中打捞出来的婴儿尸体,那些在童年就被炮火涂满恐惧的眼睛,那些沾满黑色炮灰的女人和老人,任何一个人都会忍不住流泪——这是一场对平民施加的无差别杀戮。

在双方都拥有自卫权的前提下,世界是否只剩下好人与坏人这两种脸谱?

图源:视觉中国

是极端的民族主义,让犹太人死在纳粹的焚尸炉和集中营;也是极端的民族主义,让以色列从二战的受害者,变成了如今的施害者。故事的讽刺之处在于,曾经的他们经历了大离散,如今又把离散施加在另一个种族身上。

而如今被网友骂臭了的锡安主义,一开始犹太人并不感兴趣。正是因为欧洲庞大的反犹主义与纳粹屠杀,反向刺激了犹太人复国的心愿。

“30年来犹太复国主义宣传没有动员起美国的犹太大众支持犹太复国主义,而希特勒的大屠杀做到了这一点。”(诺亚·卢斯卡《以色列现代史》)

而另一边,一部分巴勒斯坦人为了一个巨大的概念“把以色列从地图上抹掉”,牺牲掉了具体的平民。爱德华·萨义德冷静地剖析过,自己的国民为什么走向了“恐怖主义”的小径。

“巴勒斯坦社会具体的人性细节为了大而泛的概念而被牺牲掉了。比如说,我很长时间以来一直认为,我们对于‘武装斗争’的坚持——这个词最早象征着巴勒斯坦人要依靠自己、永不放弃地争取政治权利的意愿——很快转变为对战争形势、枪械和口号的盲目崇拜,而这一切都是从阿尔及利亚和越南的人民战争理论中借用来的。这种对武装仪式化的明显强调,导致我们忽略了斗争中异常复杂和重要得多的政治文化因素,这一切反而对以色列人有利,以色列用它强大的宣传工具,把我们所有反对他们占领我们土地、毁坏我们村庄、镇压我们人民的举动,变成了‘恐怖主义’。”(《最后的天空》)

图源:视觉中国

二者契合起来看是一道政治难题:

以色列的困境在于,一个犹太民族国家(犹太复国主义作为民族政策的根本来源)与现代民主国家(西方式多党议会民主政体)的双重属性的矛盾之下,他们将如何处理作为“他者”的阿拉伯人。巴勒斯坦的困境在于,如何减少平民的暴力和流血,进一步接受在“两国方案”基础上的和解。

拒绝暴力,不等于支持任何一边。当人们开始思考与洞察的时候,不理性的仇恨才会失去火源。

比起在中文互联网检查到底谁歪了屁股,歪了多少公分,不如去看看真实的在炮火中死亡的肉体。那些正在流血的生命,比部分网友在网上“学纳粹”重要太多了。

在巴以的土地上,挑唆人类之间的恨意,永远比提出和平的方案轻而易举,比如越来越多人“支持”的哈马斯。而推动和平,往往需要更为庞大的勇气,比如28年前被刺杀的拉宾。身为犹太人的齐格蒙特·鲍曼也说过,“在以色列,和平的势力被边缘化了,无足轻重。他们没有任何影响力,也没人会听他们的。”

毕竟对于人类来说,恨是一个没有终点的永动机。

世界不缺乏勇气,但缺乏争取和平的魄力。对于政治家,恨意和复仇是打不完的算盘,是最容易煽动的民众情绪;而如何放下仇恨,将是人类历史上最难克服的永恒命题