有人问我对2023年诺贝尔经济学奖的预测。我生怕猜错了有负众望,蒙对了沾沾自喜,于是给出了一个碰瓷式的回答:很可能是经济史学家,也可能是研究治理或不平等问题的经济学家。原因很简单,增加概率的办法就是这个原则:“越来越重要,但以往获奖尚少”。

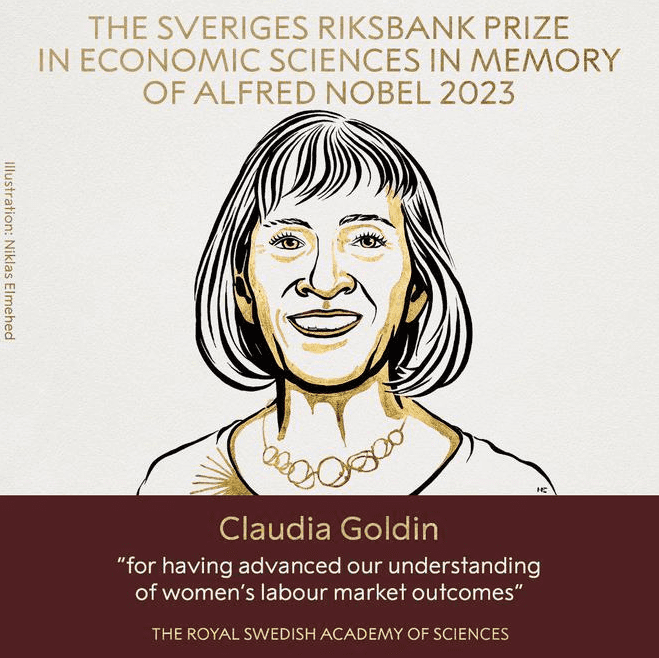

因此,当我在新闻中看到哈佛大学教授克劳迪娅·戈尔丁(Claudia Goldin)的名字,回过神来猛然发现她女性经济学家的身份也符合上述标准——女性越来越重要,而且之前只有两位女经济学家获奖。如此说来,此奖非她莫属!再加把劲,我这一年一度的碰瓷兴许就变成中了头彩,真大功告成了。

而且,2022年3月,笔者时任副总编辑的《北大金融评论》还就老龄化的话题采访过戈尔丁教授。戈尔丁教授年少时的理想是考古。所以,长期观察但很少追风谈诺奖话题的本人,也试图就此略作一些考古式的理解。毕竟,谈论她具体研究成果的文章已经足够多了。

在我看来,无论从哪个角度来看,2023年诺贝尔经济学奖都堪称一份“少数派报告”(此处借用了科幻小说作家菲利普·迪克的书名,史蒂芬·斯皮尔伯格也根据小说改编拍摄了同名科幻电影)。可能也正因为如此,此前各种预测几乎没有人提及戈尔丁。目力所及,仅见上海财经大学王小明教授10月6日在朋友圈发文:“Goldin确实应该得奖,虽然美国的劳动经济学很烂,但她的研究卓尔不凡。”(后来他进一步解释,“我说美国的劳动经济学很烂,本质上是对理性预期经济学和新古典宏观经济学忽视劳动市场的批评”)

“少数派”的经济史学家

“少数派”首当其冲的是戈尔丁的经济史学家身份,而不是劳动经济学。自1969年设立诺贝尔经济学奖以来,该奖一共颁发了55次,共有93人获奖,这次是经济史学家第2次获奖,但戈尔丁却是其中的第3人。因为之前是两位经济学家共同获奖——1993年,罗伯特·福格尔(Robert Fogel)和道格拉斯·诺斯(Douglass North)基于“对经济史的贡献”获得当年的诺贝尔经济学奖。其中,福格尔正是戈尔丁的恩师,戈尔丁的博士论文《美国南方的城市奴隶制1820-1860:一部量化的历史》也与福格尔的研究一脉相承。从这个师承关系梳理其学术思想发展脉络,有助于理解“少数派”的深意。

由于70年代开始的对奴隶制生产效率的经济史研究,福格尔长期被指责为南方奴隶制唱赞歌,如今看起来更是“大逆不道”。因为他石破天惊地发现:美国南北战争之前,南方奴隶制农业比北方家庭农场的生产效率高出35%。而且黑奴并非传统观念认为的那样懒散、无能和低效,平均意义上,黑奴比自由的白人农业工人更加勤奋和高效。但福格尔的研究是中立的,是符合科学精神的。他认为评价经济制度的标准不仅是效率,也包括了道德。奴隶制被终结,不是因为它的体系不能有效率地运作,而是由于在道德上不被接受,所以人们要求从政治上消除这种不道德的体制。

进而,我们也愈加理解人类社会的演进历史,不仅是追求经济繁荣与发展的历史,也是追求道德的进步史。其中,美国持续多年颇有争议的“平权”思潮和相关的社会运动比较典型。就此,资中筠先生曾在《冷眼向洋:百年风云启示录》一书中敏锐地指出,强调经济效率、自由竞争和追求平等、福利保障是美国社会发展的两个轮子,能够确保社会经济平稳向前。而且“20世纪美国总体政策有如钟摆,每隔一段时间即向另一方摆动,进行有效地微调,总的趋势是向中间靠拢。”

由此,就可以理解诺奖官方对戈尔丁的贡献描述为“首次全面介绍了几个世纪以来女性收入和劳动力市场参与情况。她的研究揭示了变化的原因,以及剩余性别差距的主要来源。促进了我们对女性劳动力市场结果的理解。”

其中,有两个方面的含义:其一,与其恩师福格尔在经济史的研究类似,是科学意义上的成就;其二,聚焦于劳动力市场性别差异的主要驱动因素,即性别歧视问题的成因,是伦理意义上的成就。

作者:[美] 克劳迪娅·戈尔丁

译者:颜进宇、颜超凡

出版社中信出版社

2023-07

戈尔丁的新书《事业还是家庭?女性追求平等的百年旅程》中的关键词“平等”,就很好地体现了其研究中的伦理目标。该书中给出了性别歧视问题的关键原因——“贪婪的工作”(greedy work),即“加班、周末或晚上工作的人可以挣更多钱”。而且,“20世纪80年代以来,随着收入不平等不断加剧,贪婪工作的价值大幅飙升。”因此,一方面金融等大幅增加收入的行业女性更难以进入;另一方面,更多的育儿责任会分派给女性。其结果是家庭双方都有损失:男人放弃了陪伴家人的时间,女人放弃了部分事业。

少数派的“人力资本”研究者

当然,戈尔丁研究的意义不止于此,也不在于一般意义上的劳动经济学。在我看来,她的另一条“少数派”道路来自“人力资本”理论以及与之相关的家庭经济学的研究。

也许是因为我的名字里有“人力资本”中的两个字,我最早对于经济学的兴趣就来自这方面的研究,也深受如雷贯耳的两位经济学大师西奥多·W·舒尔茨(Theodore W. Schultz)、加里·贝克尔(GaryBecker)影响。我能够明显感觉到戈尔丁的研究与这两位诺贝尔经济学奖得主之间的联系非常紧密。

例如,关于国民收入核算问题,贝克尔认为现行的国民收入核算办法不能正确估计一国的总投资与总消费规模。他特别指出,任何一个社会的基本资源是人的时间,因而主张把人力资本投资成本与各种“放弃收入”算入整个国民收入中去。认为这样做有助于宏观经济分析和正确反映现实。而且,贝克尔的人力资本投资均衡模型不仅考虑了人力资本投资收益,还考虑了人力资本投资成本问题,特别是引入了“放弃收入”概念和时间因素,使人力资本投资的成本核算更完整,更全面。还是那个经典的问题,女性的家庭劳动为什么不统计到GDP里?

在《事业还是家庭?女性追求平等的百年旅程》一书中,戈尔丁就此研究方向的脉络,给出了更清晰的一个答案:1992年,凭借将经济学应用到结婚、离婚、生育和时间分配等家庭的各个方面,加里·贝克尔(Gary Becker)摘下了诺贝尔经济学奖。

而在半个多世纪前的1934年,玛格丽特·里德已经发表博士论文《家庭生产经济学》(Economics of Household Production)。里德的研究最早评估了家庭无偿劳动的价值,并分析已婚女性如何选择在家干活还是外出工作。当里德开始她的调研时,已婚女性才刚刚走出家门参加工作(主要从事白领工作),因此,她的论著具有极大的现实意义。里德的研究旨在将女性的无偿工作纳入国民收入核算。她用国民收入核算的语言论证了女性劳动的经济重要性,而当时这一神秘领域才初现雏形。

因此,女性劳动的不平等问题,与整个国民经济的核算体系息息相关,可以说这是一种体制性的歧视。戈尔丁论文导师福格尔的导师、诺奖得主库茨涅兹在上世纪30年代也曾想解决这个问题。但是,将近100年过去了,在国民收入核算上,关于这方面的改变仍然闻所未闻。

不过,戈尔丁认为更深层次的不平等在于教育。前文提到的人力资本理论的奠基人舒尔茨,最早将人力资本视为经济增长的关键要素,并注重通过教育的发展即对人力的投资促进这种增长。这正是戈尔丁在人力资本方面的重要研究方向。她在其著作《教育和技术的赛跑》中指出,教育水平的提高能够带来更高的生产率。最典型的例子是20世纪初美国大众化教育的实施,使得20世纪成为“人力资本世纪”和“美国的世纪”。

100年前,正当美国经济从农业向工业转型之时,全社会进行了一场轰轰烈烈的“高中运动”,从1930年到1950年,将高中毕业生在全部人口中的比例从60%提高到了85%以上,劳动人口素质发生了彻底的改变。而这一运动不仅让接受到更好教育的劳动者本身收入增长且终身受益,同时也增强了美国经济的竞争力,二者互相促进,良性循环,意义深远。即便如此,戈尔丁仍然毫不留情地指出,在教育与技术的竞赛上,美国现在已经退步了。她在经济史学会主席演讲的主题正是《人力资本世纪与美国领导力:过去的美德》。

这不禁让我想起,《香港国际金融评论》第13期对世界计量经济学会会士、香港中文大学原校长、深圳高等金融研究院理事长刘遵义教授的专访。他提出了“将义务教育年限从9年扩展至12年,将从多方面促进国民经济增长”的建议。他认为,从长期看,义务教育年限的扩展能够进一步提高国民素质、积累人力资本,为中国的产业升级提供充足的人才储备。从短期看,也有利于延缓就业压力、扩大内需,以及减少家庭教育成本压力,从而成为改变市场预期的重要因素。

刘遵义教授的政策建议与戈尔丁的研究结论是一致的。她关于人力资本方面的理论贡献,对中国未来的影响也许刚刚开始,但将极其深远。

少数派的女经济学家

戈尔丁不但是诺奖得主里第三位女性经济学家,也曾经是哈佛经济系的第一位获得终身教职的女教授,还是为数不多地担任过美国经济学会主席的女性,当然是经济学家里少数派中的少数派。而且因为其研究一度集中在性别尤其是女性的歧视问题上,更是凸显了她的女性视角和独特身份。

在戈尔丁之前,为表彰“在减轻全球贫困方面的实验性方案”,艾丝特·杜芙若(Esther Duflo)获得了2019年诺贝尔经济学奖。凭借对经济治理尤其是公共经济治理方面的分析,埃莉诺·奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)获得2009年诺贝尔经济学奖。加之,戈尔丁对女性就业不平等问题的研究。目前获得诺贝尔经济学奖三位女性得主,似乎都与治理或不平等相关。这些相对冷门的领域由于诺贝尔奖提升了影响力和社会认同度,本身也是该奖的意义所在。

这其实并非偶然,女性在情感和合宜性上具有优势,而这是市场经济及现代经济学的一个关键因素。在经济学鼻祖亚当·斯密看来,道德是自下而上的经验之产物,市场经济也是自下而上的经验之产物。他认为,我们每个人心里都会有一个“公正的旁观者”。当他人感觉糟糕时,它就会感觉不好,而当他人感觉良好时,它也会感觉良好。许多行为需要他人和群体做出反馈,从而获得“反思性情感”。人类从个人情感到共情,进而到“反思性情感”的惊险一跃,最终获得了道德的自我意识。这就是《道德情操论》中的“情操”。现在,人们称之为同理心。在人与人相互认同的过程中,来自情感的同理心要比共通的利益感更为准确,也更为公正。因此,共情能力和同理心本身也会形成经济判断和决策的优势,也接近当下人们常说的“情绪价值”。在人工智能技术飞速发展的当下,其意义越来越凸显。就此,笔者曾以《生成式AI将促进人类进入情感经济时代》一文特别予以强调。

既然,这是一种趋势,而女性具有先天的优势。那么也可以预言,未来一定会有越来越多的女性经济学家获得诺奖。

需要指出的是,如同阿克洛夫之与耶伦,戈尔丁是典型的夫妻档经济学家。比她小13岁的丈夫劳伦斯·卡茨(Lawrence Katz)刚刚被美国经济学会宣布为新当选主席。而戈尔丁10年前就担任过该职务,他们在研究上也多有合作。女性经济学家的家庭和事业都能获得成功,此番又独享1100万瑞典克朗(约728万元人民币)的奖金,让这个“少数派报告”更增添了魅力和传奇色彩。

本文来自微信公众号:伦理管理学(ID:embeiwang),文章首发于2023年10月11日FT中文网,作者:本力(笔名北望,《香港国际金融评论》执行总编辑、香港中文大学(深圳)高等金融研究院研究员、深圳市金融科技伦理委员会秘书长、“年度经济学图书”主理人。)