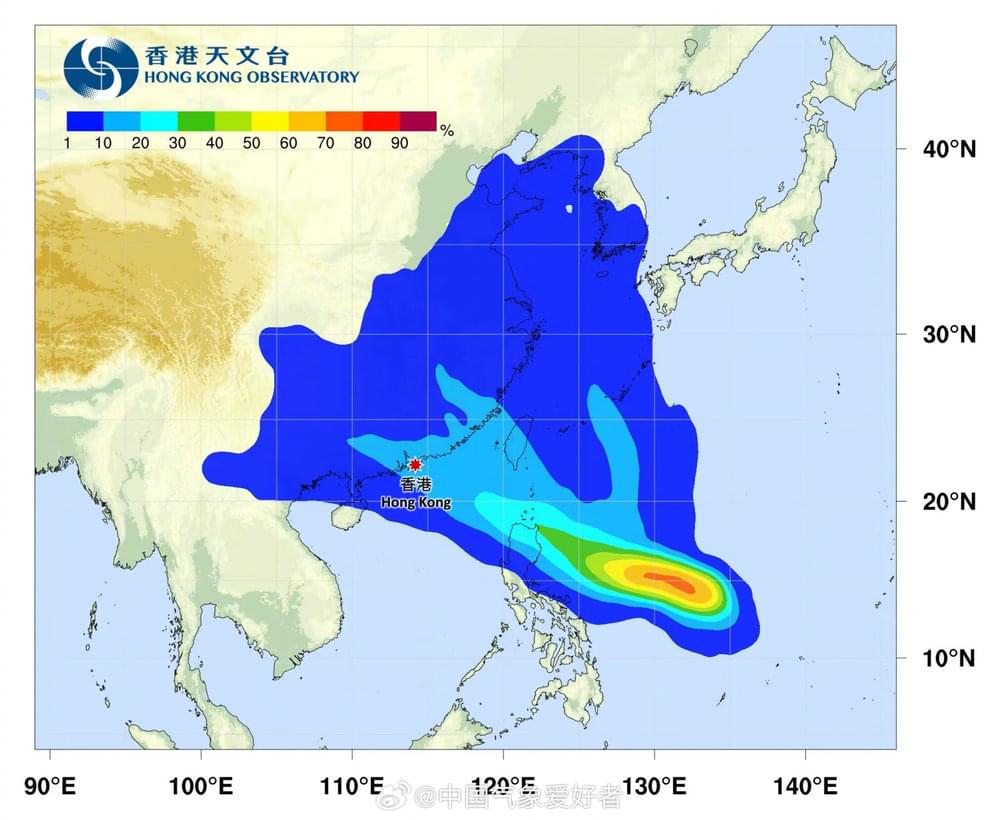

7月21日,台风杜苏芮在菲律宾以东洋面正式生成。彼时这个庞大且松散的云团将往何处去显得扑朔迷离,各大数值模式得出了极大的分歧。香港天文台给出了一个超大范围的误差圈,南起海南文昌东至韩国釜山,被网友戏称“只要标靶范围够广那命中率就是100%”;

图片来自:香港天文台/微博@中国气象爱好者

7月28日凌晨,“走位风骚”的杜苏芮以全盛的姿态迫近福建海域,而在太平洋上,刚刚生成的“卡努”也在收拢它臃肿凌乱的身躯。但此时包括副高在内的周边气象环境业已明朗,全球气象台一致预期其将快速向西北方向发展并在浙江到上海一带登陆;同时也将成为一台巨型的“水车”,为推向北方的杜苏芮输送水汽带来暴雨;

仅仅一天多之后,暴雨如期降落在华北平原上,但那时还少有人把那个“预测范围的最大值”拿出来作为警告。直到大雨下了三昼夜,洪水四处奔流下,人们统计时发现,之前的预期仍有不足;邢台甚至在70小时里下了两年的雨量。而卡努呢?它在东海迟滞不前,并最终向东转身而去。

为什么“科学”的预测在此时表现得像“盲人摸象”?面对层出不穷的科学“大新闻”,我们该全盘相信吗?或者说,我们该如何理解科学意义上的“预测”,又该如何面对它的失败?

一

在人类已经有了较为系统化了解的领域,我们确实可以尝试去做长线的“预测”和“设计”,乃至于去尝试超越自然教给我们的、那些看似完美的过程。

就在前文那场大暴雨期间,我在杭州参加了 “西湖未来论坛”,在合成生物分论坛上听到了中科院天津工业生物技术研究所的马延和研究员的报告,题目是“二氧化碳到淀粉的人工合成”。马老师在讲台上表现得有些“腼腆”,声音不大,但所介绍的进步里程碑却是实打实的。

对合成生物领域有了解的朋友们就会知道,不依赖植物光合作用合成淀粉是科学家多年来的一个梦想。“在工厂里把食物生产出来”和超导、可控核聚变一样,是对能量利用的一种深度理解,也是人类迈向星辰大海的前置科技树。以系统生物学为基础,科学家们渴望“从下到上”地设计出一整个流程,将游离在大气中的碳“组装”到淀粉漫长复杂的碳链中来,并且通过系统优化使这个流程甚至比植物自身来得更有效率。

而在这个领域,著名物理学家费曼的那句豪言壮语——“What I cannot create, I do not understand.”正在变为现实:凡我们所真正理解的,没有道理造不出来。我们从认识生命到设计生命,从学习自然到超越自然。

萬一 现场拍摄

马老师介绍的合成流程迭代过几个版本:从一开始“按照能量耗散最小、反应步骤最短的原则,从头设计合成新途径”;到在实践中克服生物酶之间的抑制、竞争等瓶颈,通过全局优化提升碳转化速率和效率;再到打破学科边界,将化学-生物催化耦合起来,实现了能效和速率超过玉米,突破了自然光合作用的局限。

这个过程是在精密计算-实验检验-优化流程的反复循环中得以发展的,但或许从一开始,科学家们就对其可行性有些信心。就我所知,在从事这一研究的绝不止这一个团队;可以想见未来为了向着更有效率、合成更多营养物质(比如马老师自己就在研究合成氨基酸)的方向前进,这个领域会逐渐变成一条“竞速赛道”。

二

但当我们的目光转到刚经历过全球复现大潮的“室温超导材料”上时,情况就变得截然不同。同样是在7月底,韩国的研究人员发布了一篇预印本论文,宣称自己发现了一种能在“室温常压”下拥有超导性质的物质,一时引起学界轰动;甚至消息传到圈外,让无数高中后就没学过物理的网友开始围观,B站up“关山口男子技师”发布了在华科制备和验证该物质的视频,播放量超过千万。

韩国科学家团队发布的“抗磁性”实验视频

尽管此项突破堪称石破天惊,其标注单位却是一个注册地址在首尔的半地下室、名字听着就不太靠谱的“量子能源研究中心”。但起码看起来靠谱的图表和视频、一开始“愿意提供样本供检测”的宣称,以及对团队背景信息的深扒把他们塑造成了“蛰伏十年,只为完成导师遗愿”的形象,都多少增添了大家的信心。于是,仿佛全世界的实验室都在第一时间“开炉炼丹”。

是的,相关研究者用以自嘲的词是,“开炉炼丹”。就人类目前对超导原理的了解程度而言,在“丹炉”打开之前,没有几个科学家会下一个斩钉截铁的判断,行还是不行。我们对超导原理尚有不清晰之处,遑论系统化地去“预测”和“发明”一种超导物质,而多半是在总结过往经验的基础上,进行尝试性的摸索和拓展。

当然,我们比几百年前的炼丹师前辈们有更科学严谨的态度、更好的实验设计,起码我们知道如何去验证那个结果是否是我们“想要的”。我们能对已经被制造的物质结构进行计算分析,从而对其性质有更好的理解。

但正如“民科吧主春小树”对这件事的评价所说,在一个“实践走在理论前面”的领域,如果真有什么能打破现有的僵局——即使只是符合了学术规范、“面上过得去”的东西——大家也会趋之若鹜。即使室温超导领域“狼来了”事件总在反复上演,但万一这回就是那个决定性的大新闻呢?

“一夜成名”的渴望,从前是被学术共同体的规范和共识按捺住的,但也总有无法忍受诱惑之辈想要搞个大新闻。而在这未经同行审议的预印本盛行、大众传媒对科技前沿突破有着急切渴望的时代,这样的咋咋呼呼更是日益成为一种趋势。

但谁又能否认,这种对于极速进步的渴求和迷恋,不是科学自身发展所带给我们的经验呢?只有当这些大新闻反复被证伪、可控核聚变“永远离我们还有50年”的时候,大众才能清醒:科学只是科学,不许诺魔法也不许诺奇迹。

三

但对于“物质”和“材料”世界的这些掌控,并不能给到我们在变量更多的学科上同样的信心。“复杂科学”也好,“混沌系统”也好,这些概念的提出和盛行都在警示我们到达了某种“可归纳”和“可计算”的边界。从充斥着经验公式的流体力学,到与社会人文交互的流行病学,它们初始条件敏感(所谓“蝴蝶效应”)和高分叉的“非线性”特征,就注定了我们要用不同的方法——以及更重要的,态度——来对待这些领域。

回到文首的那场大洪水,大气系统的复杂多变正是提出“混沌理论”的来源之一。因此在我看来,基于严谨的数据基础上,给出一个“超大范围覆盖”其实并无不妥——毕竟我们能“预测”的也只是概率;而我们能“控制”的,只有自己的应对措施。只是很遗憾,我们能做的预防,仍然受到基础条件(比如防汛设施,比如通信和动员手段)的约束;而我们过往的经验,却可能让我们怀着“事情不会那么严重”的侥幸。

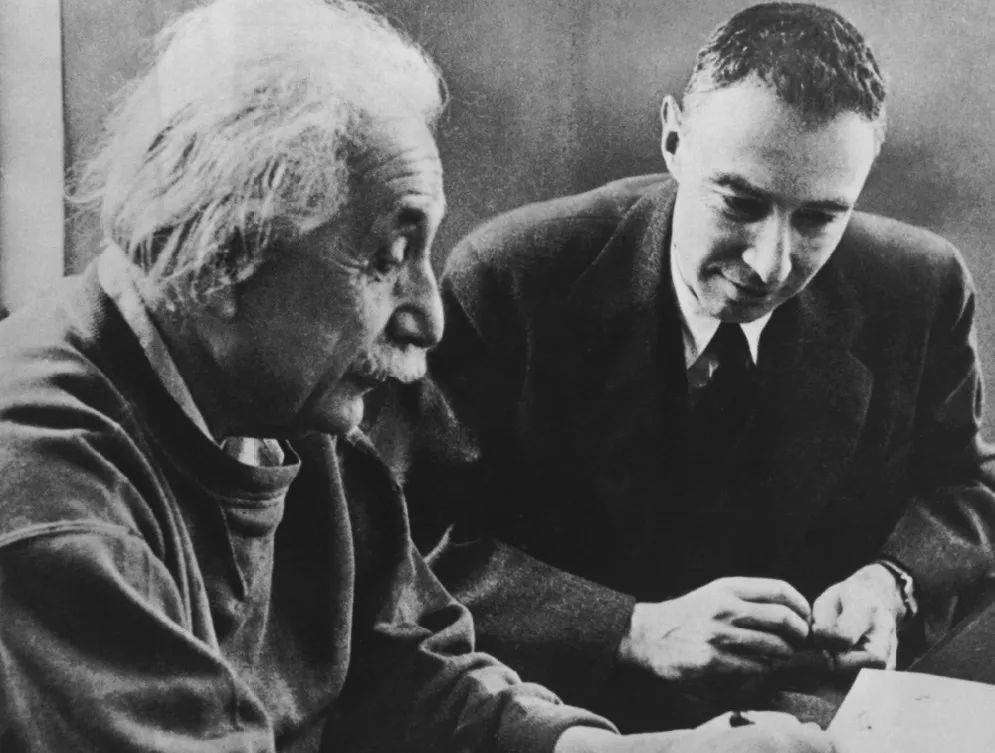

科学家通常习惯于用严谨的表达来提防那一点没被覆盖到的“可能性”。最近热映的电影《奥本海默》中,当一个时代最顶尖的大脑们怀疑按下的按钮是否会引起无法停歇的链式反应,从而“烧毁”全球的大气层时,经过反复的计算,也只是说,“这种可能性接近于零”。但“理论就到这里了”,因此剩下的,唯有实验之后才能得出结果。

奥本海默和爱因斯坦|Wikimedia Commons

然而现实中的很多问题,都不可能给我们“再来一次”的余地;而政府要对外发布预警,也需要充分考虑到执行的潜在成本和“如果没来”对公信力的影响——如果说在天气方面大众尚算宽容,那在地震预报上的极其谨慎以至于“趋向于0”,也就不难理解了。因此每每灾难发生之后,互联网上都不乏对“被遗漏的先知”的挖掘,这固然是一种警醒和鞭策;但我们也需要知道,那些“没有发生的灾难”之前,也从来不缺“没有应验的预言”。

科学家在尝试的另一种方法则是,用AI预测数据,用暴力破解概率。这也是近年来“大数据”应用深入的领域之一。这一方面得益于良好的、系统性的历史数据积累;另一方面,AI或许正是这种“黑箱”过程的外化体现,因而在本就不明朗的领域更好让人接受。当过程不那么可控的时候,大众更想要的是“一个”说得过去的结果。

四

在人类行动干预能力不强的气象领域尚且如此,在与人类活动高度相关的传染病学上我们也会面临相似的困扰:我们所做的每一次抉择都是影响深远的“社会实验”,难有对照组,也不会有可控的、反悔的机会。但这里的要求更进一步:比起“会发生什么”,大众更想知道,“自己该怎么做”。

我们对同属天灾的台风威力有着清醒的认识,当它缓慢地释放出相当于几百上千枚氢弹爆炸的能量时,对当前的人类科技而言,任何改变的尝试都多半是无济于事的;我们能改变的只有我们自己。但对于病原体,人们对医学所抱有的期望就要高得多:即使不能治愈,总要有所缓解;即使来不及救治,总要阻止传播。

于是我们有了疫苗。科学家巧妙地利用人类出厂自带的免疫系统,想与席卷而来的病原体打一个时间差。但这个时间的窗口总是有限,而病原体也不可能等在原地不变异,因此“加快开发、减少死亡”便成了一项主要任务。

在西湖未来论坛的“未来疫苗”分论坛上,我所见到的专家无疑比其他领域的都要健谈和善于面对大众:在过去几年的疫情洗礼下,他们或主动或被迫地,成了媒体面前的熟面孔。高福院士和孙文宏医生等名字,对许多人来说都已不再陌生了。

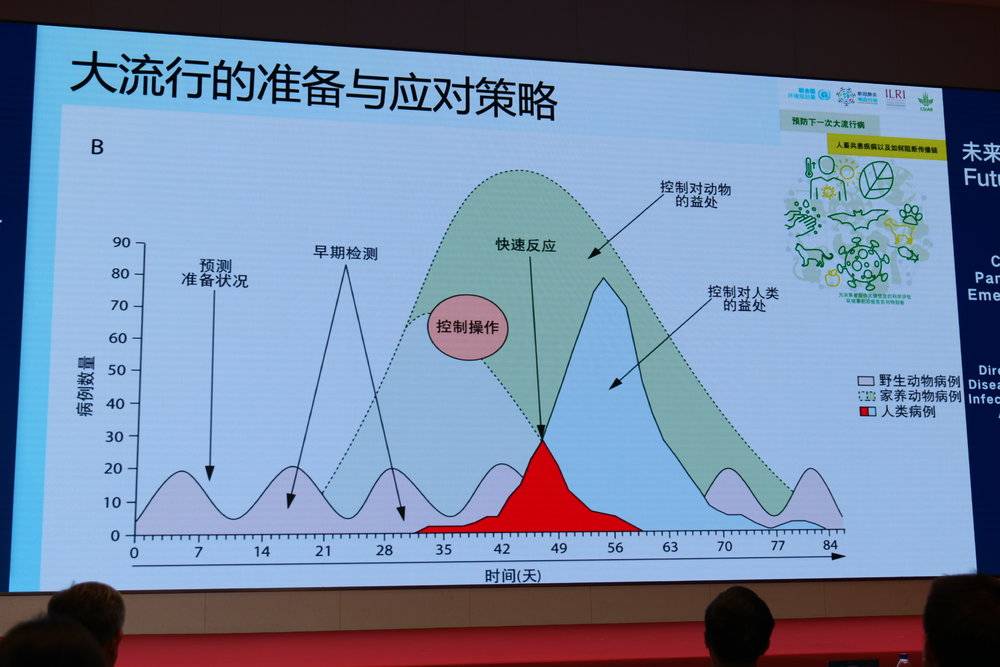

他们讲了很多关于流行病的历史和病毒传播的基础知识,因此“必然还会有其他的大流行到来”——从动物到人类的“穿梭”一直在零星发生着,下一次会爆发的是什么时候、什么病种,我们尚未可知。但与其说这样的预言“不无恐吓”,不如说人类本身才是整个生态系统的“入侵者”。在一个动态演化的环境中追求“一切可控”,是一种不切实际的妄想。

但信息的不全面,不妨碍我们做好应有的预备。如何让我们的公共卫生系统,让我们的临床和工业界,都随时为可能到来的新情况做好准备;如何让整个科技平台,在疫后“没那么重视、不好赚钱”的情况下熬过来、继续进行基础性的投资,都是我们可以吸取的教训。

萬一 现场拍摄

除此之外,这些病毒和流行病学家们最忧虑的还是“信息传染病”。如何搭起这道沟通的桥梁、将复杂的形势解释和传达给大众,如何建立起人们和相关专家机构的信任;如何在人们 “更不可控”的信息传播下,让大多数人获得正确的认知,同样是一门复杂的科学。

五

在现实世界的复杂度越来越高、不同学科日益交织的当下,莫说普通人,即使是科学家也不可能对所有的前沿都有所了解。此时把著名数学家希尔伯特的那句名言“我们必须知道,我们必将知道(Wir müssen wissen, wir werden wissen.)”搬出来作为总结,似乎有些苍白无力。

这句话被铭刻在他的墓碑上

但我们若了解下这位大师的学术生平,便会知道其中的科学精神在今日的纷扰中的可贵之处。事实上,就在他做出这篇著名的退休演讲的前一天,他的后辈哥德尔就用自己的“不完备性定理”,宣告了希尔伯特对“算术公理的相容性”的假设破产。但作为自己生涯的总结,这句话绝不应该简单理解为希尔伯特对某一特定理论体系的信心,而更是表现出他对困难问题的毫不畏惧,以及对未知领域的永不满足。

因此,即使后来的数学研究没有按照他的纲领来发展,也不妨碍这六个单词被铭刻在他的墓碑上,成为激励一代又一代科学家的旗帜。

平心而论,我并不是一个乐观主义的人,甚至对“科技进步是否会有终点”亦抱有怀疑——毕竟“基础科学的停滞”,这个并不严谨的论断已经在坊间流传了几十年。一款知名战略游戏中有个幻想出来的意识形态叫“远视主义”,说的是“国家的一切重心都应该集中在科学发展上”,完全以生产力发展为目标和动力。我们可以很当然地想见它带来的“副作用”:当下的一切“不必要”,都是可以牺牲的。

但如果这个世界的现状已经是:人与人之间的资源矛盾日益尖锐,自然灾害对人类活动的反应愈发激烈,那么除了希望更多的科学发展和突破能解决这种紧张外,我们还能选择相信什么呢?

大众或许总希望能建起那座系统化的科学大厦,使一切研究都能在可控的情况下,按部就班地向前推进;但我们无法忽视,那些开拓新领域的重大突破,往往是从过往体系中“不起眼”甚至“令人困扰”的裂缝中滋长出来的。甚至于推开新世界大门的人,也未必能接受它的样貌——就像爱因斯坦也会说,“上帝不掷色子”。

另一面无法忽视的是,失败是与科学相生相伴的,而其中的有一些,或许会造成更广泛的困扰和影响。

8月24日,日本正式启动了核污水排海。我们可以预测它随着大洋环流,何时漂散到自家门口;最终也能监测到其中的污染物数据,与一开始所许诺的究竟相差几何。但它们终究只是结果——它对全球海洋生态和生物链系统究竟会造成多大的影响,不论默许者或反对者,都不可能事先拿出结论:我们知道之时,也即是它显现之时。而这种“不可预知”,也会被利用为人类鲁莽行径的借口。

我们必须承认,人类“以过去推算未来”的“经验主义”思维,正在逐渐跟不上科学的趋势和脚步:人对可预测性的渴望,是因为他们依赖着这些结论来指导自己的工作和生活。但科学并不直接许诺这些;不如说,现代科学的范式正是建立在“否定”之上。而随着科学前沿的日益扩展、威力日益巨大的新技术的涌现,这个世界未来的走向也更隐藏在迷雾之后。

但好在,我们还有一线希望:对前人错误的“否定”,也同时是解决现有“问题”的过程。也正是在这个意义上,我们仍在孜孜不倦地进行着“预测”。

英文中“predict”一词的意思,并不必然地包含对“未来”的指向,比如当我们说“学历可以部分预测收入”时,实际上基于的是业已发生的数据:那些已经读了大学的人,比没读大学的人,毕业后的平均收入高了一点。我们同样可以在“推断”某种材料性质时,用上这个词——尽管性质是物质所固有的,只是等待着人们去发现。

与其说这是对未来的许诺,不如说,这是对我们已有的知识的信心。科学的边界也正是在这样循序渐进的过程中一点点拓宽的:我们所知的越多,才能更合理地去纳入或排除某个变量,从而让我们的预期与现实更加贴近,乃至让现实随着人类的意志而形塑。

因此,不要轻易地为某个“成果”和“突破”而断章取义、过度兴奋,也不要为某个“预言”和“发明”的失败而大失所望;以审慎的目光、做好最坏的打算和预备,但又在心中对科学的进步抱有一点微小的火光,相信我们明天知道的能比今天更多一点点,或许才是我们面对“大风大浪”的科学新闻时能“不翻船”的最好态度。

本文作者:萬一,编辑:刘小芹