本文来自微信公众号:半导体行业观察 (ID:icbank),作者:邵逸琦,题图来自:视觉中国

近两年,印度半导体变成了新的热议话题。

你还真别说,看惯了美日韩欧的半导体市场,突然来了个印度出来搅局,挺煞风景的,特别是这个制造业都是半吊子的神奇国度,拿着个大喇叭向全世界广播:我们计划在四五年里成为世界最大的半导体生产地……

感到荒诞不经是吧,这话可不是什么无名小卒说的,而是印度的电子和信息技术联盟部长Ashwini Vaishnaw自己在采访中提到的。他表示,如果生态系统到位,在未来四至五年内,印度将成为世界上最大的半导体制造目的地,因为印度的生产成本是全球最具竞争力的。

这位部长的观点很清奇,因为人力便宜,所以只要搞好生态,那么全世界的半导体厂商都会蜂拥而至来办厂,印度半导体产业的腾飞就指日可待了。

照他的逻辑来看,只要政策一出炉,拥有得天独厚条件的印度立刻就会成为世界半导体企业的香饽饽,台积电、英特尔、三星、美光等厂商的晶圆厂在接下来几年里会遍地开花,别说中国了,超过韩国也只是时间问题罢了。

不过,此番吹牛还没过两个月呢,就被现实来了个大耳刮子。

鸿海在本周一宣布,已退出与印度韦丹塔(Vedanta)集团合作的价值195亿美元的半导体合资企业。而韦丹塔方面表示,将全力推进其半导体项目,并已寻求与其他合作伙伴一起建立印度首家代工厂。简而言之,鸿海觉得不靠谱,撂挑子不干了。

印度这半导体产业的泡泡,还没吹到一半,就被鸿海戳破了,但当你回顾这个国家半导体的发展历程后,就不会对这样的结果感到意外了。

大火掐死希望

对于南亚半岛来说,在发展半导体这回事上,它的机会并不比韩国和中国台湾少。

20世纪60年代初期,封装测试等劳动密集型的生产环节已经开始从发达国家迁出,诸如仙童、德仪等公司把目光抛向了人力资源最为丰富的亚洲,韩国、菲律宾、马来西亚等国家成为这些公司不约而同的选择,而身为人口大国的印度,自然也在考虑范围之内。

而在1962年,印度已经诞生了BEL(Bharat Electronics Ltd.)这样的公司,这家新兴企业的工厂开始生产硅和锗晶体管。“我们的硅晶体管需求量非常大,许多公司会排队下订单。”BEL的前高级总经理N.Ravindra在接受采访时表示。

但印度却始终没有受到美国半导体公司的青睐。

大名鼎鼎的仙童,曾经考虑过在印度开设它的第一家亚洲工厂,但印度当时普遍存在的官僚主义和腐败环境又让仙童打消了这个主意。在20世纪60年代,仙童先后在中国香港、马来西亚槟城和新加坡开设半导体工厂,印度呢?一家都没有,压根没在这次产业转移中沾到多少光。

虽然没有仙童,但之后的几年时间中,BEL和印度国防部 (MoD)下属的公共部门企业 (PSU)在关着门的印度市场中取得了还不错的成绩,一方面市场中的半导体需求在这一时期稳定增长,另一方面国防部门的采购也能让BEL和PSU滋润地活下去。

当时间来到80年代时,情况就完全不一样了,个人电脑的崛起,CPU的革命,操作系统的更迭……简而言之,短短几年时间,印度就跟不上时代发展的步伐了,六七十年代还能沾沾自喜一下,八十年代初的时候,印度半导体产业就只能用自惭形秽来形容了。

好在印度不是没有可以学习的对象,日本、韩国、中国台湾都各自出台了关于半导体产业的帮扶政策,对这一新兴产业予以大力支持。而印度呢,则是通过放宽一部分许可要求,取消计算机和其他电子设备的进口关税等举措,来促进包括半导体在内的电子行业发展,时任总理的拉吉夫·甘地还多次访问欧洲、日本和美国,邀请它们投资电子、电信和能源等领域。

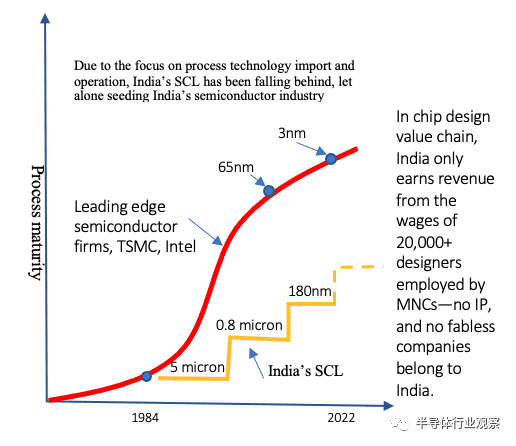

发展本国的半导体产业,无非就是“引进来,走出去”这六个字,印度在1972年就提出了《印度半导体工业规划》的报告,并早早物色好了建厂的地点——旁遮普省的莫哈利市,当时只不过一拖再拖,直到1983年才正式成立了完全国有的半导体综合有限公司(Semiconductor Complex Limited),简称SCL。

印度政府也是下了血本,为SCL投资了近7000万美元,帮助它从美国微系统公司(American Microsystems Inc.)那里要到了5微米工艺的相关技术,从美国罗克韦尔和日本日立这里购入了2560G微处理器和电子手表部件的技术许可,还为它招聘印度理工学院和印度科学学院的高材生大开绿灯。

东市买骏马,西市买鞍鞯,印度东拼西凑的SCL刚出生就具备了不俗的实力,准备在八九十年代搞一番轰轰烈烈的大事业。

从80年代开始,SCL提供了第三方组装服务,如为印度政府的“学校计算机扫盲和学习计划”组装的BBC Acorn计算机等,同时利用之前罗克韦尔和日立所达成的技术转让协议,派遣员工去美国和日本进行培训和学习,依靠这部分资源,SCL后续又把老旧的5微米工艺升级到0.8微米,并开始内部研发1.2微米工艺。

要知道NTT、东芝和英特尔等美国日本公司才首次攻克0.8微米,印度能做到这一点确实不易,“我们距离发达国家仅有2年差距”,也成为了印度媒体在回顾历史时最常用的一句话。

SCL花那么大力气升级工艺,显然不会满足于国内市场,它制定的目标是完成国内需求的同时,再实现一部分的出口,不过由于规模较小和设备陈旧,SCL生产出来的芯片成本往往高于其他地区,大多数时候只能和苏联等东欧国家进行交易。

1989年一篇分析印度半导体发展的论文中提到:“印度半导体行业已经在全球范围内开辟了独特的市场。虽然用于计算机的尖端半导体芯片还需要从英特尔、摩托罗拉和罗克韦尔等美国公司进口,但印度已经能自主生产技术较为落后的芯片,甚至还能向其他国家出口这部分芯片。”

印度自认为当时的国内半导体虽然不及美国日本,却也不逊色于中国台湾、新加坡、马来西亚等地区,但实际情况并非如此。SCL作为政府全资持有的半导体公司,市场仅有国内和东欧,且东欧占比相当小,应用市场的狭窄注定了它不能进一步扩张规模。

这些问题在80年代末已经凸显,而一场意外,更是把SCL送入了万劫不复的深渊。

1989 年 2 月 8 日晚上,一场电路问题引发的火灾,摧毁了整个 SCL 的晶圆厂,不论是5微米还是0.8微米,通通付之一炬。

自主发展的幻灭

其实在半导体领域,由于设备工序的复杂以及材料的易燃性,火灾等事故并不罕见,即使在近几年安全措施不断加强,依旧有晶圆厂出现火灾的新闻见诸于各大网站。

但印度这个火灾,让本就差了一口气的SCL彻底断了气。

发生火灾后,为了不断供本国的芯片,SCL把生产基地转移到了位于维也纳的奥地利微系统公司,确保在重建期间也能提供政府需要的产品,而SCL自己则开始重建一个规模更大,设备更先进的晶圆厂,用6英寸晶圆厂取代了之前老旧的4英寸晶圆厂,用1.2微米工艺替换了5微米工艺。虽然制程老了点,但也算是鸟枪换炮,和国际接轨了。

但意外又发生了,SCL重建花了整整8年时间,直到1997年,这座规划中的6英寸晶圆厂才正式投入使用,这时候1.2微米工艺都发明了快十年了,别说出口了,印度自己要用的芯片都有点看不上了。

估计印度政府自己这会儿也有点懵逼,因为SCL重建又花了5000万美元,还全是政府来掏腰包,结果最后搞出来这么一个玩意,别人谈纳米你做微米,别人说8英寸你搞6英寸,就差把落后贴在脸上了。

除开技术方面,90年代的半导体市场环境也和此前大不相同,1991年印度正式开始实施经济自由化政策,来自其他国家的各类产品迅速涌入印度市场,其中就包括了价廉物美的半导体产品,等到1997年那会,大家早就习惯用外国产品了,除了政府外,谁还会在乎一个落后了近10年的晶圆厂呢?

最可怕的是,政府自己也有点看不上眼了,也不大愿意在半导体最紧缺的电力领域给予补贴了,甚至考虑把SCL这个赔钱货卖掉。不过印度国内的私营企业也不是傻子,没人愿意当接盘侠,来来回回折腾了好几次,都卡在具体条款上,没能和印度政府达成协议。

经历这番变故后,印度政府仿佛也是认了命似的,对SCL进行了一番改造,把原本生产电话交换机芯片的产线改为智能卡芯片的产线,结果连这么简单的业务也没搞起来。最终在2005年,SCL被彻底重组为印度航天部的研发中心,改名为“半导体实验室”,算是彻底和商业化半导体说了拜拜。

1999年,SCL营收为1400万美元,利润仅为40万美元,而它在重组前的最后一年,营收只有区区350万美元,亏损却有200万美元。印度政府没有选择当场解散SCL,都是对这家二十多年历史公司的仁慈了。

不过,重组之后的SCL倒是拿着政府的钱过上了悠闲日子。2011年那会,他们向以色列的TowerJazz Semiconductor付了数百万美元,通过技术转让的形式更新制程,直到2019年才在6英寸晶圆厂里吃透了技术,宣布自己终于能代工180纳米工艺的芯片了。

好在印度政府在发展半导体时,没忘了这个混吃等死的SCL,今年5月宣布将向它投资20亿美元,以鼓励半导体技术研究与原型开发,未来将依托SCL组建印度半导体研究所(India Semiconductor Research Institute),并以此为中心带动辐射国内半导体企业发展。

180nm对比3nm,终于混到了补贴的SCL,抬头看到曾在同一起跑线的中国台湾时,内心又该是何种滋味呢。

外来资本的禁区

当然会有人好奇,印度本国的半导体公司是扶不起的阿斗,那么其他国家的半导体公司呢?印度都十几亿人口了,人力资源这么廉价丰富,还吸引不来几家芯片企业吗?

有当然是有的,基本上叫得出名字的半导体公司在印度都有一定的业务,德州仪器、博通、意法半导体……一堆公司在印度设有芯片设计部门。根据一项统计,2005年印度半导体设计行业的收入为33亿美元,约有75000名从业者。连印度半导体协会都吹起了牛,说预计10年后的2015年,半导体设计收入将增至430亿美元,从业者总数将超过78万名。

但是吧,没一个厂商愿意把晶圆厂设在印度,原因不外乎就是基础设施差,官僚主义盛行,没有足够的政策支持,劳动力素质偏低,应用市场狭窄等等。整体来看,印度就是一个不适合半导体大规模实体投资的国家。

也总有公司不信邪,例如大家熟得不能再熟的英特尔,1988年就在印度开展了相关业务,它位于班加罗尔的研发中心拥有超过3000名工程师,还开发了英特尔迅驰双核处理器,可以说在印度已经有不小影响力了。

而在2005年,英特尔宣布将在印度投资10亿美元,用来扩大经营和设立风险基金,并在随后表示出有建立晶圆厂的意愿,并希望印度出台进一步的半导体相关政策。

照理说,英特尔这样的公司,政府应该是欢迎都来不及,结果印度硬是拖了两年多,直到2007年2月才宣布了一项支持芯片制造投资的政策,提供约25%的资本补贴,包括税收减免和长达10年的无息贷款。

“跨国公司聘请了经验丰富的专家,建立了检测半导体的杂质100级洁净室,但却在每一步都遭遇了障碍,从美国进口的设备在港口滞留了几个月,还被征收了高额进口关税,支付了巨额滞期费……”一家印度媒体在报道中这样写到。

这也让英特尔最终放弃了在印度建晶圆厂这种不切实际的想法。“印度政府在发布半导体制造政策方面有些迟缓,错过了下一批产能的时间窗口,这就是全部事实。”时任英特尔CEO在接受采访时表示。

煮熟的鸭子还能让它飞走,印度这番操作放到今天来看也是极为炸裂的。不过对于我们来说倒是个不折不扣的好消息,因为英特尔把印度建厂的预算最后放到了中国,而国内也迅速出台了相关的优惠措施。英特尔最终投资了25亿美元,在大连建立了在亚洲的第一个晶圆厂。

而印度呢,行业内最大的大佬都被刁难了一顿,哪还有半导体厂商敢继续建晶圆厂呢?AMD、德州仪器、海力士……一众企业纷纷取消了既有的投资,让印度的激励政策变成了一张废纸。

而印度自己却好像丝毫不在意,印度半导体协会主席还在2007年表示:“印度将成为世界上唯一在芯片设计、芯片制造和电子产品制造方面拥有强大模式的国家。”

10年前,印度最后尝试着挣扎了一次:2013年,印度取消了所有与半导体制造相关的零部件和机械进口关税;2014年,印度批准了两个投资集团在印度建设晶圆厂的提案,总投资约为100亿美元,政府也承诺将提供充足的资金支持——高达总成本25%的无息贷款、税收减免和补贴。

第一个集团里,有印度本地从事建筑、电力和房地产业务的JP Associates、以色列半导体厂商TowerJazz,还有蓝色巨人IBM,第二个集团由一家名为HSMC(Hindustan Semiconductor Manufacturing Corporation)的公司牵头,还从欧洲的意法半导体和马来西亚半导体厂商Silterra处获取了芯片制造方面的技术。

结果当然没有出乎大家的意料,2016年,以JP Associates为首的集团退出了晶圆厂的项目,因为它在这个项目里欠了一屁股子债,还表示晶圆厂在印度不具备商业可行性。而HSMC呢,一直拖着没提交证明投资承诺的意向书,在2019年直接被政府除名了。

估计印度政府也挺委屈,但估计还没想明白,为什么半导体制造业就是发展不起来。

政府推出的激励政策、低廉的劳动力成本、快速增长的电子产品需求……本来都是印度放在天平一侧的砝码,但当地极其恶劣的投资环境直接把天平给压倒了,“谁投资谁倒霉”成为了海外公司的共识。

下一位冤大头

印度赚钱印度花,一分别想带回家。

这句网友的调侃并非空穴来风,无数外国公司倒在了印度,不全是因为打不开市场,而是辛辛苦苦投资了几亿几十亿后,政府再出手让你回到原点的例子比比皆是。

拿汽车和智能手机来说吧,这两个同为劳动密集型产业的技术含量远低于半导体,理论上落户当地不存在太大的阻碍,但印度依旧搞出了一堆能让大家瞠目结舌的幺蛾子。

1993年3月,印度政府废除了将汽车视为奢侈品的许可证制度,随后福特、梅赛德斯-奔驰、通用汽车、标致、克莱斯勒、罗孚和大宇相继宣布,将于1995年底开始在印度本地生产乘用车。

其中最知名的就是美国的福特。1995年就投下2亿美元建造工厂,此后陆续投入二十多亿美元来增加产线,不断修改车型来适应印度市场的需求,结果市场占有率却从最巅峰的12%下降到3.6%,积压了300多万辆汽车,最终在2021年末宣布彻底退出印度市场。

它的同行也没好到哪里去,哈雷戴维森比福特早一年就退出了印度市场;通用2017年就宣布了停止在印度销售汽车,在印度经营26年损失了近30亿美元;大众曾预测印度将成为世界第三大汽车市场,现如今大众在印市场份额不足1%……

照理说亏完钱走人总行了吧,在印度也没那么简单,福特最后的遗产——位于萨南德的工厂,以9150万美元的白菜价卖给了印度的塔塔集团,还要花20亿美元来完成员工遣散、债务偿还和清场费用等收尾,白白投了一大堆钱进去,连水花都没溅起来一个,就是这些外资公司在印度的最真实写照。

当然可以说福特不懂印度,玩不转印度的汽车市场,那在印度市场混到第一的公司又是什么下场呢?

小米在2014年进入印度市场,当时小米的创始人雷军还特意跑到印度为新市场站台,也诞生出了一个名梗“Are you OK”。在进入市场的第二年就响应印度政府,搞起了本土化生产,拉着富士康一起投资了35亿美元的产线。

要知道,在小米来印度之前,印度的本土厂商压根不生产手机,只做中国华强北的搬运工,把中国生产的手机换个标就拿到印度市场来卖,大部分印度人只能捏着鼻子用100元不到的电子垃圾。

而小米用了三四年时间,横扫印度市场,基本把形同于“假冒伪劣”的印度品牌赶出了手机市场,在2018年超越三星,登顶印度智能手机市场第一,还带动了其他国产品牌一同涌入这个新兴市场,价廉物美成为了它们的代名词。

而印度是怎么回报小米的呢?不仅在2022年年初突然给小米加了5.58亿元人民币的关税,还用违规支付版权费的罪名冻结了小米在印账户中的48.06亿元人民币,甚至还要突袭小米在印度的办公室,扣押了小米在印度的高管。

这一番折腾下来可谓是让小米元气大伤,直接从2022年第一季度的市场第一跌到了2023年第一季度的第三,份额同比下降 44%,创下了有史以来的最大跌幅。

福特和小米并不是什么特殊孤例,纬创、三星、亚马逊、浦项钢铁、上汽……几乎没有公司没吃过印度的亏。从2014年至2021年,印度国内共有2783家跨国公司关闭了公司或办事处,占到印度1.2万家外企的六分之一。

你以为印度会反思这六分之一的外资企业流失?错了,他们只会觉得还有六分之五的外资企业可以收割,还能从它们身上榨出更多的油水来。

为什么印度的IT互联网能发展那么快,原因就是因为这类产业是轻资产,没办法像其他产业一样雁过拔毛,而重资产的制造业,一旦把钱投了进去,就已经由不得企业自己做主了。

更何况半导体的大型晶圆厂投资起步就是10亿美元,周期动辄五至十年,在印度这种看得到今天看不到明天的环境中,又能讨得什么样的好处呢?

半导体之梦

为了吸引半导体制造商赴印度投资设厂,2021年,印度又一次重启了自己的投资激励计划,公布了一项约100亿美元扶持政策,最高可提供项目成本50%的奖励。

这项“百亿补贴”计划其实和2014年那会如出一辙,当时申请的企业有三家,比七年前多了一家,分别是高塔半导体主导的ISMC,鸿海和Vedanta的合资企业,以及新加坡科技公司IGSS。

这回三家公司都学聪明了,不见兔子不撒鹰,于是乎我们又得以见证一幕奇景:英特尔收购高塔半导体后,就宣布ISMC的印度投资计划无限期搁置;鸿海和Vedanta始终没拉来意法做技术外援,再加上建厂补贴仅为15-25%,最后鸿海直接拍屁股走人;IGSS挺低调,最后轻描淡写地表示要重新提交补贴申请。

大家心里都门儿清,印度这“百亿补贴”叫得好听,实际上只是一个饵,谁咬钩谁倒霉,除非印度政府先给钱,否则建厂的事能拖就拖,全球那么多去处,不差印度一个。

而印度政府也真就是当一天和尚撞一天钟,当初全球半导体紧缺时表现得有多热切,这会半导体下行周期里就有多冷淡,这样也导致快三年过去了,却几乎没有半导体大厂在印度下注。

唯一的例外是美光。今年6月28日,它和印度政府签订了合作备忘录,将在古吉拉特邦兴建一座DRAM和NAND产品的封测厂,预计将于2024年开始营运,总投资额约为27.5亿美元,而印度政府补贴占比高达70%。拿三成的钱就能盖好一座大型封测厂,美光心里肯定是美滋滋的。

但仔细一想,印度本身没有晶圆厂,得从山高水远的其他地方运输晶圆,印度缺乏有封测经验的劳动力,需要从头开始培训一批员工,印度消费电子市场有限,回头还要再次出口大部分芯片,如此大费周章,再加上印度政府时不时整出的幺蛾子,能否给美光创造盈利,都要打上一个大大的问号了。

半导体作为一个劳动密集型产业,需要充沛且廉价的劳动力,正是出于这个原因,上世纪美国半导体企业才会在东亚和东南亚遍地开办工厂,成为了全球化当中最具代表力和影响力的案例之一,而印度却彻底错过了这个千载难逢的机遇。

进入新世纪后,半导体产业再一次出现了产业转移,从新加坡、日本、韩国、中国台湾等地扩散至更多地区,像国内不少外资半导体工厂,就是在这一段时间迁入后落地生根的。而印度又一次没赶上趟,甚至拱手让出了送上门的机会。

印度自主发展的半导体产业,更是一根弱不禁风的豆芽菜,靠政府掏钱买进来的技术勉强在初期维持了一下颜面,实际上却没有可以供它生长的土壤,产品完全不具备竞争力,更没有一个关于它的长期发展规划,没有任何机会能像中国台湾的工研院那样孵化出联电和台积电,只能沦为日后印度吹牛的材料。

如今印度发展半导体,言必及芯片设计和软件人才,充裕的消费市场,以及大量的廉价劳动力,却只字不提整个半导体产业链二十余年的空白。印度高官随便说两句不切实际的展望,媒体和民众就如获至宝,开始相信自己国家能够跻身半导体生产第一梯队。

实际上呢,能在十年内完成初步的产业链布局都没那么容易,稍有不慎,就会让政府和外企的投资全部打了水漂,一个意外,就会让美光从印度的一缕光变成一缕白烟,谁敢打着包票说它不会重蹈其他外资企业的覆辙呢?

做事之前先做梦,才是印度半导体的最大症结。

参考资料:

India's Semiconductor Failure——Meet-Global

India’s semiconductor moment——The Statesman

Lessons from India’s past for its semiconductor future——orfonline

本文来自微信公众号:半导体行业观察 (ID:icbank),作者:邵逸琦