本文来自微信公众号:李子的人间博物馆(ID:museumofus),作者:李子,题图来源:unsplash

亚特兰大的夏天总是来得措手不及,城市每一个角落都在耀眼的阳光下渗着汗珠。逆向开在车流奔涌的 I-85 上,我默默地和这个城市道别,再一次北上,目的地是纽约曼哈顿。

“北上”一词,在我的世界里,总有一丝洒脱和一点愁绪,仿佛离开温暖舒适的南方,带着憧憬和不安,奔向陌生寒冷的境地。大学的北上是这样,五年多前去北京筹备博士申请亦是这样。申请落定之后,我在我的公众号(以及那时候还活着的)微博上,发了这么一篇文章:《“我,一个和科学死磕到底的‘文科生’”》。

那时的我,正结束了自己第一阶段的媒体工作,在28岁的年纪,调转方向投入博士阶段的学习。那时候,我抱着的理想,是作为一个媒体出身的学者,去研究人和科学技术之间错综复杂的关系,特别是人如何理解科学,如何与技术相互塑造。在因缘际遇下,我接受了佐治亚理工大学的 offer,来到了我从未踏足的亚特兰大,进入这所老牌理工科学府的历史与社会学系攻读博士学位。

一转眼,我已在这个坚硬又葱郁的美国南方城市生活了足足5年——大学之后,我还从未在一个地方连续呆这么久。离开这座城市,我的名字前多了一个 Dr. 的前缀。而充实了我的经历与生命的,远比这个前缀更加宝贵。

一、科学与技术

在进行博士课程的学习之前,我对科学、技术与社会研究(Science and Technology Studies,STS),也仅有粗浅的了解。在系统学习之后,我获得的,不仅仅是一些理论框架,而是一副全新的、观察世界的镜头。

透过这个镜头看见的,不仅仅是社会的结构纹理,技术的运转和逻辑,还有人、社会和技术之间的交错关系,这些关系形成了一个巨大的物质与社会的网络,将每个成员纳入其中,亦左右着任何一个技术的命运。(比如,某个系统用一种数据去定义人的行为,而人的行为又不断强化着这种数据的有效性,这一对相互印证的关系,决定了这个数据在人群中的所谓“权威”。)

更强烈的感受是,人们经常挂在嘴上的“文科”“理科”,其实并不是对于世界本质的划分,而是对世界运转机理的询问方式。比如,一个机器是否运转顺畅,科学会问温度状态是否适合,技术查看零件是否安装得当,而 STS 作为“文科”,则会查看人和机器之间的关系是否融洽——技术是在什么背景下诞生,交互发生在什么场所,谁受益、谁又被边缘化。

在一段时间的摸索之后,我将目光投向一个新兴技术之上:可穿戴。它在过去几年成为许多人生活的一个有趣的注脚,告诉你今天又走了多少步、燃烧了多少卡路里。但它却能在不经意间,量化着我们的日常生活,改变着我们对于健康的认知方式。而它背后的商业驱动力,以及与中产身份、健身消费与自律文化的交错,亦左右着我们与可穿戴设备之间的关系。

为了深入研究这个现象,我用一年时间筹备了博士生资格考的三大领域——健康社会学、科学技术与社会研究/社会理论,以及医学史。前两者意图明显,我想分别用社会学和技术哲学的框架来看当下可穿戴的潮流。而医学史则为我提供了理解身体作为一种建构的历史,各种技术发明在历史上如何深刻改变了人对于身体的洞察和解读(例如X光的发明将人的“体内”展示出来),从而影响着社会对身体的态度(身体从自我感知的对象,发展成了科学剖析的对象)。

2021年中通过资格考之后,我开始了博士论文的研究。我分析了当下流行的可穿戴设备的设计趋势、互动模式,以及背后的商业逻辑;而另一方面,也是最主要的方面,则是与用户进行深入的交谈,了解他们健康状况和生活境遇。

虽然碍于疫情我无法回国进行田野,但通过接近100个线上访谈、好几个健身打卡群的观察之后,我深刻地感受到用户对于可穿戴设备的爱与恨——爱,是技术手段将一切都直白地“翻译”成为数字,给了人们洞察和认识自我的契机;恨,则是那些健身 app 里永无止尽的任务,永远达不到的目标,成为了数字牢笼,困住在疲于奔命的生活和工作夹缝中逐渐失控的身体。

这很大程度上又是数字产品的增长的逻辑带来的——当下的商业逻辑对于用户数据的渴求,对于用户消费的依赖,使算法和交互不断去强化这样的模式。

而在对于技术的分析中,挥之不去的大背景,是这个社会对于“个人”的要求——要美、要强,要能996,也要有马甲线。不容许失败的内卷和社会压力,被技术和设计语言包装成自我成长和蜕变。但这些并不能解决问题。人们需要关怀,需要容错,更需要陪伴——这些不是技术能够一劳永逸解决的,需要人和技术的共同成长。

当然,近三百页的毕业论文,里面还有更加丰富的内容,以及多种多样的用户画像,三言两语无法穷尽。于我而言,这个研究还很稚嫩;越做,越感知到自己的不足,待挖掘的问题也无法一一回应,错漏和遗憾也永远无法完满。但幸运的是,我对这个选题有100%的掌控,两位导师也极尽可能地给予了他们的支持和鞭策。

在一个自由的环境下,一个主要由求知欲与表达欲驱动的研究,即使最终没有多少突破性的贡献,至少也是对我独立学术能力的培养。我能感受到自己看待社会与技术的目光更加成熟、锐利。不管我之后是否继续从事学术研究,洞察力、分析力和对材料的驾驭,都是关键的能力。

二、博士,博士后,以及……博士之后

如果有人问我,你写这些东西都是为了什么,那么五年前的那篇文章就是答案。这几年来,陆续有人跟我提到,因为我那篇文章而认识到了 STS,影响了他们的研究方向,甚至决定进入这个专业深造。除去点击率和曝光,这也算是我作为一个(准)学者,能够对其他的个体做出的真实贡献吧。

但如果有人问我,我该不该去读博士,我的回答则是——“如果你还在问该不该,那么答案一定是不该”。

读博士,特别是文科/社科的博士,没有足够的内驱力,没有清晰的问题意识,或者没有一个“我想要把xxx问题研究透彻”的决心,那这动辄五年往上的日子将会极其痛苦。

课程学习和资格考时期,我像一个海绵一样每天吸收新知识,而且都是我感兴趣的内容,日子十分愉快。但要将这些输入转化为自己的输出,难度就大了很多。尽管从体力精力上来讲,读博不如很多996的工作强度大,我甚至有很多时间去攀岩、下厨、装扮,但说实话,每天在一个问题上兜兜转转,也是很消耗的。

很多时候,工作不是在桌子前完成的,而是无数次的深夜发呆、一圈又一圈在公园里漫步思考、吃饭吃到一半突然灵光一现于是跑去打字的时候完成的。对我这种任何事三分钟热度的人来说,能读完博士简直是奇迹了。

而另外一个劝退的问题,则是就业。文科/社科的 job market 一年比一年严峻,高校的教职永远奇缺,博士生又源源不断地被“生产”出来;又不像理工科,文科/社科博士不能很好地被业界消化。即使是哈佛的文科博士,找工作也要掉三层皮,更别说我们这种非藤校了(是的,即使是佐治亚理工,在学术圈这个等级社会里也占不到多少好处)。

我的导师之一 Dr. Amit Prasad,一个极其能言善辩的中年印度裔大叔,在就业上帮了我很多忙。他常常挂在嘴边的一个词,是 strategic。既然你无法凭出身获胜,那么就得想清楚自己的独特性,学术圈的工作尤其如此。也就是说,你必须去给不同的机构,用精准的话讲清楚自己的研究由头、长处和所拥有的资源,去说服对方选择自己,把自己“卖”出去。

由于 fieldwork 的耽误,我写好 sample paper、进入 market,已经是去年12月了,错过了很多学术圈职位的招聘时间线。不过,还剩一些博士后的职位,其中不乏知名大学。我花了3个月的时间,白天写论文,晚上投简历,而在这个过程中,我也渐渐地明白了“定位”一词的重要性。

我的优势是跨学科的、贯穿技术和社会的思考,它在一些传统的社会学系反而是劣势(他们走的是既定的研究套路)。我应该关注的,是那些新兴的、前沿的、自由度大的项目,而学科本身反而次要了。

当然,我也准备好了Plan B、C、D,准备好了持久战的可能。我参与了一些就业的 workshop,厘清了一些自己应用方向的技能——例如,针对理工科学生的社科教学;跨学科传播、沟通和组织;科学技术市场的定性研究。比如,许多公司和组织都需要定性研究的岗位,还有一个叫 EPIC 的组织,专注于 Ethnography 在业界的应用。

这些事情都是我一个人琢磨出来的,现有大学的博士培养体系,依然是严重的路径依赖,都在假定学生一定会变成教授,对“灵活”的就业形势可谓是无能为力。还是那句话,如果没有内驱力和探求的主动性,或者没有过硬的成果(不一定是学术的),那找不到工作很可能是非藤校文科博士的结局。

一封拒信的时候失望,两封的时候麻木,之后的拒信我看都不看就直接删除了。终于,我等来了面试邀请——哥伦比亚大学医学院(Columbia University Irving Medical Center)的人文医学系伦理组(Division of Ethics)在招博士后,项目组长(PI)、医学伦理博士 Dr. Sandra Lee 亲自面试。PI 告诉我,她看了我的材料,对我的实证研究很感兴趣。面试中,我还聊到我之前写科普文章时候对 AI 和算法的深入研究,展示了自己在技术领域的跨学科潜力。

不像是其他的学术机构要推荐信,她直接分别约了我的三位推荐人(两位导师,一位相熟的教授)线上会议。后来我才知道,她和我的导师之一 Dr. Jennifer Singh 曾在斯坦福共事。做民族志医学伦理的这个圈子其实不大,或许我的研究经历和技术取向,也对上了她的胃口。

而哥大医学院人文医学系,则符合了我上面提到的机构的所有要求:跨学科、边缘、前沿、规模很小却有自己独特的领域洞见和自由度。而我算是用尽了我所有的运气,撞到了这么一个萝卜坑,至今想起来也还是心有戚戚焉。

于是也说回到开头——接下来2~3年的日子(如果运气好申到 grant 可能又是下一个5年),我会在哥大的人文医学系,作为博士后研究员,进一步思考技术对于健康带来的影响。而基于哥大医学系的特殊定位,我的研究将会更加关注实际临床和医学研究中的技术伦理。

这是一个乍看非常窄,但问题也十分丰富、甚至有几分紧迫的领域。在AI技术不断用于诊断的当下,对于医生的培养、医患关系会如何变化?可穿戴技术在临床中是否能够给予病人更多自主,还是增加了病人的负担?技术语言翻译为临床语言的过程中,会产生哪些缺失。

或者说,技术对于“性能”(performance)的追求,和临床对于“照护”(care)的要求,是否有可能产生冲突、如果有的话该如何解决?我的田野经历,能够帮助我深入技术和“人”交互的那一部分,去探究实际的应用场景,或许也能产出一些除了 paper 之外更实际的成果。

而未来是否从事学术,说实话,还有太多不确定性。一个研究人员对于领域的深入研究和洞见,具有独特性和不可取代性。但很多时候,标准化的工作岗位和招聘,是无法筛选出这样的人的。五年多前,我靠着自己一个人的努力,没有攻略,没有教程,申请上了这个可以说是十分“小众”的项目,当中有多少机缘巧合,也只有之后才能慢慢领会。

同样,在接下来几年中,我会不断追问这个领域与世界的接口,去打磨我的长处,进行各种各样的探索和尝试。然而一切都只能建立在“机会合适”的基础上。机会在哪里,可能需要大量的等待和寻找。我的具体经验,因此也对大多数人不具有参考性,或许也只能证明“寻找自己”也是一种生存的模式吧。

三、能够思考

无论如何,能够思考,是我最大的幸运。

这五年,是我进行海量输入的五年。翻看我的豆瓣读书记录,我阅读了超过400本书,paper 更是不计其数。很多时候顺藤摸瓜,从一本书里挖出了10本书,延伸到从技术史、数码人类学到女性主义等等各个领域,即使不相关,也给了我相当多的启发。因为在豆瓣上疯狂买书,我也认识了不少书友,从只有两三个人读过的条目中,挖出了许多同行(即另一个读过的人),熟识了一些有共同志向的朋友。

书之外,就是写作了。过去五年,特别是淡出社交媒体之后,我的写作更倾向于为思考而服务,约稿也更偏重技术和社会方向的思辨,例如用技术哲学和技术社会学去剖析人工智能的伦理,监控,技术与性别等领域的问题。除了一直担任特邀主笔的果壳之外,也常为信睿周报、腾讯研究院、联合国 UNICEF、盖茨基金会等机构供稿。

从和各方编辑的交谈和切磋中,我也体会到,这些问题也逐渐在社会上有了热度,而我则注重去提供一个更加独特、更加平衡人和技术的视角。一个好的视角,能打开更多思考的空间,纳入更多此前未被考虑的因素,打破当下的框架,甚至提供一些解决问题的可能。

也感谢和我一起淡出了社媒的挚友,成为一起思考的同伴。最想要实现的愿望之一,就是一起写点儿啥。其实想写的东西,已经有了雏形,最大的敌人恐怕就是有限的时间和精力吧。但我想一定会在不久的将来问世的。

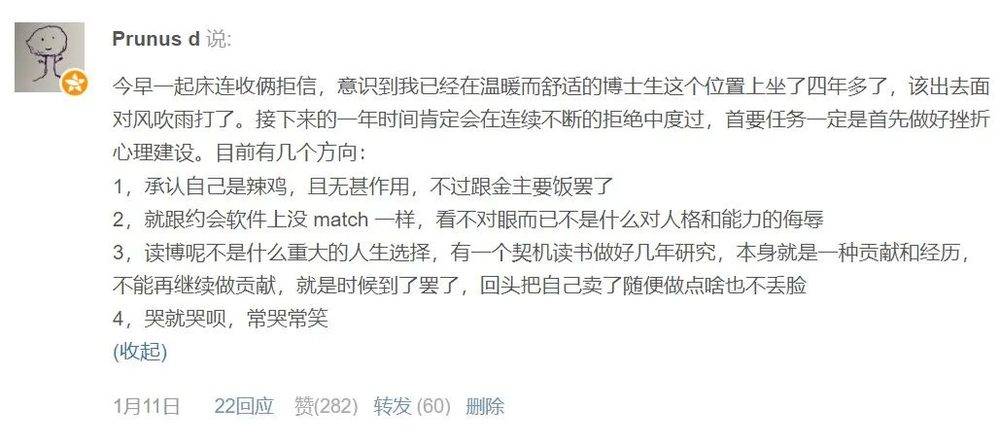

我也深深地知道,这种思考是奢侈的,是标有价码的。如果没有父母以及周边的支持,如果没有这么一所收留我的学府,或许我还是一个每天不断把自己掏空的打工人。而正如我在找工作不顺时,在豆瓣一边擦眼泪一边写下的一段话。哭,并不是焦虑,而是不舍。

有一个契机读书、做好几年研究,本身就是一种贡献和经历,而不能再继续,或许也是机缘所至。幸运的我,找到了一个地方可以把这样的日子再续上几年,如果不能,那到时候再到别的地方去做贡献、去发挥自己的价值吧。

四、生活在真实世界

过去几年,许多人的生命都被疫情多多少少地改变了,有的生活被彻底打碎。不破不立,能做的是看清流血的自我,是耐心等待和做好准备,更是培育自己的 resilience 的机会。

被困在自己房间的那一年,刚好是准备资格考的一年,我经常一本又一本地读书到深夜凌晨。孤独感原本就十分可怕,而失去掌控的生活,则随时有可能把孤身一人的自己吞没。为了建立掌控感,我特地每天梳洗打扮,去空无一人的办公室学习。即使在家,我也把书桌和一切工作相关的东西从卧室搬到客厅,每天告诉自己“快去上班”。在疫情限制稍微解除之后,我逼着自己去健身房,戴着口罩去逛街,去接受外部世界的刺激。

对我来说,最重要的一点是千万不能被恐惧、焦虑和孤独支配。也因为这一点,我甚至没有想过回国——抢票,测试,这码那码,漫长的旅途和隔离,只要想一想就让人崩溃。最好的方式,就是不要去想它,而去做一点自己能控制的事情。

时间线对我来说是紊乱的,很长一段时间我无法分清2020、21、22三年各自都发生了什么,自己都在经历着怎样的心境,而个人生活和关系又是在什么时候分崩离析的。离开了一段持续了十几年的关系,我看清楚了自我,承认了孤独,或许也更加珍惜真实的社会连结。

可能疫情告诉我的是,不要从我个人的角度去与世界角力,我们都是时间长流中的一盏扁舟罢了。我能做的,是握好自己手里的帆索,让自己变得坚强、独立、冷静,在这个基础上,去建立自己与真实世界之间的连结。

比如,各种因缘巧合,我爱上了攀岩这项运动。攀岩吸引我的,并不单纯是强身健体,是那种“百分百活在当下”的感觉。身处的几十秒到几十分钟的世界,仿佛一切都消失、只有我和岩壁客观存在。我的本能不允许我走神,若是走神,那一定会掉下来。

从疫情期间的观鸟和疫情之后的攀岩开始,我逐渐能从手机和虚拟世界中抬起头来,投入一花一木,一草一石,用自己的感官去与世界相处,去观察,去揣摩,去感受纯粹的快乐与忧愁。也很神奇,可能也有淡出社媒的原因吧,我感到的“自我”(ego)变得更小了,我开始不在意我的外貌,不再渴求他人的关注,亦不急着表达自己的观点(well,有的时候还是不免有 KOL 后遗症)。

当然,也可以说我经历了博士期间社会和 job market 的毒打,变得更加微小谨慎了。这话也没错。

过去五年,社会风向和整体的气氛变了很多,这些我也不必多着墨。有时候,大环境也会让我害怕或者茫然,自己是否能够找到立足之处,究竟要怎样才能不被世界所抛弃。

但至少,这么多波折之后,我对自己的生活方式和道路又更加坚定了一点。我还活着,还能养活自己,即使动荡之时,我或许也能利用自己对世界的认识,很快调整、发展出适合时势的一技之长。在这之上,我会继续思考,继续输出,用一点胆量、一点直觉和一点经验,去建立更多有意义的连结。

从小到大,我都不是最努力的那个,我讨厌循规蹈矩,也不愿与其他人比较。一定要说自己为何而努力,大概是不愿辜负独特的、属于自己的幸运和机缘吧。

作为一个非典型文科生,一个学术苦工,一个好奇的观察者,一个生涩的思考者,一个攀岩初学者,继续和科学技术纠缠不休。

本文来自微信公众号:李子的人间博物馆(ID:museumofus),作者:李子