不到一个月的草原生活,带给了他区别于城市的肉身体验。他遇到过沙尘暴、冰雹、停电,也认识了几十种野生动物。最让他难忘的,是草原上猛禽的死亡。本文来自微信公众号:新周刊 (ID:new-weekly),作者:刘车仔,编辑:晏非,图源均为受访者供图,头图来自:视觉中国

近一个月来,有个年轻人一直在嘉塘草原上四处游荡。他每天开着一辆白色的SUV,以10公里甚至更低的时速,沿着草原边上的公路行驶。

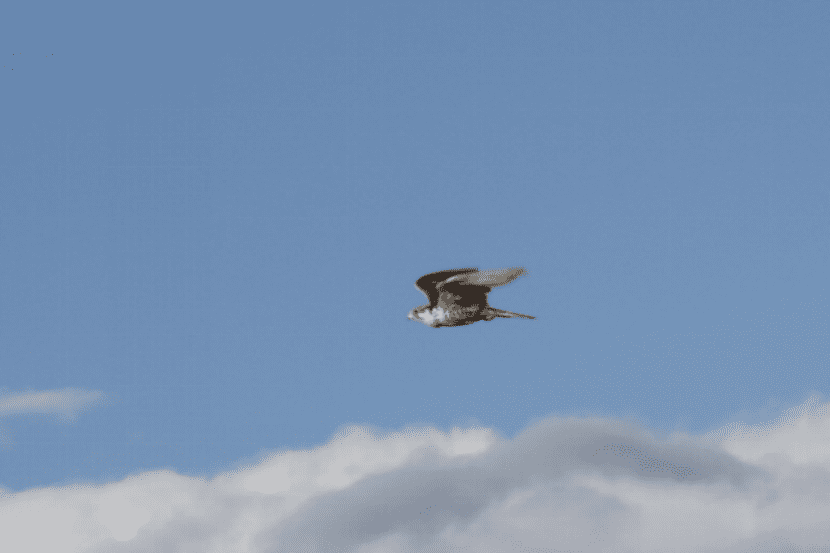

这条公路上时不时会出现来自全国各地的车牌,一辆川U车牌的汽车似乎并不足为奇。他无心留意前方景致,却边开车边张望,寻找着草原上各种野生动物,尤其是最英气的猛禽。有时,他会停下车来,像个私家侦探一样,痴迷地抓拍下这些动物的身影。

不知何时起,越来越多的猛禽尸体集中出现在草原上的某一处。年轻人将死去的猛禽集中摆放到一起,仿佛要进行某种仪式,但他只是拍了照片,什么都没做。随后,他离开了草原。

猛禽们静静躺着。

两个月前,一篇招聘文章《青藏高原月薪1万招聘“数鸟人”,工作内容:数鸟鸟鸟鸟鸟|2023年最酷的工作》在社交媒体上激起了水花,这份看起来浪漫又反主流的工作,令社畜们心生向往。

在50多名应聘者中,常乐被选中了。他从此拥有了一个新的身份——草原上的数鸟人。不到一个月的草原生活,带给了他区别于城市的肉身体验。他遇到过沙尘暴、冰雹、停电,也认识了几十种野生动物。最让他难忘的,是草原上猛禽的死亡。

这不是人们一开始想象的关于逃离城市、逃离工位的故事。

以下是常乐的自述。

在草原上数鸟,并不浪漫

我是一名人类学在读研究生,目前处于延毕的状态。我本应该在去年7月毕业,但由于论文还没写完,我也不着急毕业,就决定多给自己时间写论文。

5月22日,一切准备工作就绪,我开着从成都租来的一辆SUV,前往嘉塘草原。嘉塘草原位于青海省玉树藏族自治州称多县,是三江源自然保护区核心区域、玉树最大的草原之一,平均海拔4200米。

沿着318国道和317国道,历经约1000公里的路程,我从海拔500米的成都平原,来到了海拔4200米的嘉塘草原。气候从温暖、湿润,逐渐过渡为干燥、大风、紫外线强烈的高原气候,公路两边的植被,也从高大的阔叶林慢慢变矮。

抵达嘉塘草原的时候,是5月24日,暖湿气流还没到达嘉塘草原,因此草原上是光秃秃的黄色,草甸还没长出来。这是我第一次到青海,也许是慢慢开车从低海拔到高海拔,身体有了足够缓冲适应的时间,没有出现高原反应。

草原的景观。

在朋友介绍下,我在珍秦二村的一处藏民家租了房子,每个月租金3000元。珍秦二村是个回迁村,2010年玉树发生地震,政府便给当地的居民建了这些房子,房子的样式都一样,统一刷的黄色漆。

我的藏民房东是个业余的摄影爱好者,他知道草原上哪里有少见的野生动物,知道哪里有狼窝、狐狸窝,所以也有摄影爱好者找他当向导。他听不懂普通话,我不懂藏语,但我们还是会交流,有时候我拍了鸟,回去也会问问他是什么。

到达草原的当天,车开上草原路,我的数鸟工作就开始了。按规定,我要把当天看到的野生动物,特别是鸟类的种类和数量记录下来,拍照片或者视频发布到社交账号“嘉塘数鸟人”上。

常乐的数鸟日志。

嘉塘草原是一个东西长、南北窄的草原,雅砻江上游河段扎曲河从巴颜喀拉山下向南流到嘉塘草原,东西向贯穿整个草原。有一条大约100公里的公路环绕着草原,串联起各个村和至少5个寺庙。

每天,我就在这条公路上慢慢开着车,少则四个小时,多则七八个小时,有时候往东边开,开向甘孜州的嘉义乡,有时候往西边开,并没有固定的路线。

数鸟的工作虽然称不上浪漫,但也不乏惊喜。车开到草原之后,到处都能看到活泼的高原鼠兔,穿梭于连绵不绝的鼠洞和地表间。而藏狐就在草原上溜达着,时不时低头扒拉鼠兔的洞穴。

藏狐在扒拉鼠兔洞。

有时候,视野里会突然出现一大群藏羚羊。又或者,会遇到一大群高山兀鹫,它们是草原上体型最大的猛禽,翼展有两三米那么长。一大群出现的情况,还是蛮少见的。

有一次,我看见一只猎隼在驱赶一只狗时,发出了很凶的声音。因为猎隼在桥上搭了一个窝,狗想要从桥上经过,猎隼就飞过去抓狗。狗着实被吓到了,灰溜溜从河里直接游过去。

草原上,再也没有什么比猛禽更能吸引人的注意力,它们不时从草原上空飞翔而过,活动范围很大。我查过资料,它们可以飞过喜马拉雅山。

“就像一位水手,游隼活在一个奔流不息、了无牵挂的世界,一个到处都是尾流和倾斜的甲板、沉没的陆地和吞噬一切的海平面的世界。我们这些抛锚、停泊了的俗世之人,永远想象不出那双眼睛里的自由。”——《游隼》

高山草原上的天气变幻无常,天气预报也无能为力。可能前脚还蓝天白云,下一刻就刮大风下大雨甚至出现沙尘暴,而到了晚上,可能又下雪了。此外,草原上经常有局部雨出现,有时会遇到天空左边是蓝天白云,右边却乌云压顶下大雨的情况。

一天有多少时间可以出门数鸟,取决于天气。有一次,我正在路上开着车,大风骤然把尘土卷起来,卷得很高,从草原的这头席卷到另一头。动物们都躲得很快,我只能坐在车里等着,听沙粒拍在车窗上,发出叮叮叮的声音。

于我而言,承受这个过程的时间一般是20分钟左右。但沙尘在整个草原上肆虐的时间,可能长达大半天。

极端多变的气候。

尤其到了6月份,气候更多变了——下雨、下雪、下绿豆大的冰雹,有时又突然出大太阳。某一次,在刮了两次沙尘暴之后,草原上下起了雨,气温基本上跟北方的冬天差不多,特别干冷,我一直穿着羽绒服。

草原安静极了,每天能听到最多的除了风声,就是各种各样的鸟叫声。见到鸟的时候,我会打开手机录音。我学的音乐人类学里有一门叫做声音研究的学科,我一直保留着收录日常声音的习惯。

草原上,小的雀类的声音最常见,叽叽喳喳的。有一种叫做角百灵的雀叫声很独特,比较婉转。还总能听到乌鸦的叫声。各种猛禽的叫声也不太一样,但我记得有一种猛禽的叫声很尖锐刺耳,隔着几十米都能听见。

藏原羚们在奔跑。

6月9日起,草原开始停电,整个世界更安静了。

晚上9点之后,草原的天就黑了。房间里只有一对并不很亮的油灯,停电了又下雨,天气很冷,人什么都不能干,时间变得难熬。

第一个停电的晚上,我有点焦虑。到了第二天、第三天,我试图开解自己:在通电前的草原,牧民们也过着这样的生活,日出而作、日落而息。鸟儿们也是白天飞翔,夜晚栖息。焦虑便少了很多。

但到了6月14日,我还是忍不住了,决定开车先到玉树市区去待着。到了市区,我下意识地寻找麦当劳,但只找到了德克士,于是进去吃了。倒也不是馋,只是这些城市里的标志性食物,能让人找回熟悉的生活的感觉。

草原上的死亡很平等

在来嘉塘草原数鸟之前,我看过关于猛禽在电线杆下死去的新闻。2022年9月22日,相关领导珍秦二村群则寺的山顶移动基站处,对沿线基站线路绝缘线套安装情况进行检查,当时地上就有一只猛禽的尸体。

但真正见到这些猛禽死去的样子,还是令我难以接受。5月24日,上岗的第一天,我便在一根电线杆附近看到了一只草原雕。

它躺在地上,双翅张开,尾巴不见了,在连接处有一些烧焦的痕迹,爪子也不见了。它身体已经僵硬,有些腐烂,翅膀合不上了,也许已经死了有一两个月。草原上的风,一直吹着它翅膀上的羽毛。

“一只死去的杓鹬平躺在海堤上,尸身完好,胸口朝上,只是脖子被拧断了,锯齿状的裂骨尖端露在皮外……那只杀死了它的游隼还会回来进食,它的死亡不会是白费的。而沼泽地上,有一只天鹅被一枪击中了胸膛,然后就一直被扔在那儿,任其腐烂。它满身油污,尸体沉重,已经发臭了。想到这种处理死亡的方式,我这美好的一天也蒙上了阴影。”——《游隼》

6月11日,我在电线杆下遇见此行见过的最大的猛禽,看起来像是白尾海雕,也有人说是金雕,我不能确定。它的翅膀如果完全展开,有两三米宽,比我的身高还长出很多。

它们是草原上的食物链顶端,草原上的高原鼠兔是它们的猎物。它们是独立行动的猎手,常常盘旋在高空中,利用强风和气流节省能量,一旦发现猎物,就会俯冲而下,很威武。我把它拿起来的时候,能想象它没有风干前的重量,应该有近10斤。

猛禽喜欢站在高处,草原上建设的电线杆是它们休息的地方。但我不由得担忧它们的安危,一漏电,它们可能就死掉了。

猛禽的翼展很宽,很容易同时覆盖到电线的零线和火线,造成触电。这些年来,为了防止猛禽在电线杆上触电,国家电网采取了一系列措施,包括搭建人工鸟巢、安装引鸟架等。

但就在我数鸟的短短一个月里,我依然能时不时在电线杆附近遇见被烧焦的猛禽尸体,其中有草原雕和白尾海雕、猎隼、秃鹫等。在我捡拾到它们的时候,一些尸体已经开始腐烂,被黑色的指甲盖大小的蛆所占据。

一只猛禽栖息在电线上。

生前,它们是草原霸主,但却以这么不堪的方式被电死,尊严丧失。狗路过了,会去闻一闻它们的尸体,发现尸体上没有什么油水可捞的,狗就走了。这种赤裸裸的冲突特别真实,让人难以接受。

草原上死掉的动物很多,牛、狗、羊都有。死亡在草原上是一件平常的事情,我看到过秃鹫蹲在一头牛的尸体上啃噬腐肉,之后也许还会有其他动物来分解这个尸体,牛的死不会白费。当地人似乎也很尊重生命的自然规律。在房东家里,他用捕鼠笼抓到了两只老鼠,我出门的时候,他让我顺便把老鼠带到草原上放生了。

猛禽的残肢。

所有的动物终究会以某种方式死去,但令我疑惑的是,“国家重点保护动物”的概念并没有能让猛禽们更受重视。草原生活上用电的便利和猛禽的死去,一定是冲突的吗?

6月18日,嘉塘恢复了半天的供电。当天,我从玉树市区回到嘉塘草原,又在一根电线杆下发现了一只死的猛禽。它的尸体还很柔顺,身体也还丰满,应该刚死去不久。它的运气太差了,是不是?

带着种种疑惑,我和这次数鸟发起人一起决定,把捡到的猛禽尸体集中摆放在一块草地上,一共53只。它们静静躺在地上,再也飞不起来。

本文来自微信公众号:新周刊 (ID:new-weekly),作者:刘车仔,编辑:晏非