美国国家气象局统计,如果按80岁寿命来计算,人在一生中被闪电劈中一次的概率为15300分之一,在一年中被劈中一次的概率为1222000分之一。

在白宫门口被闪电击中,机会更是微乎其微……

可它仍然会发生。

去年8月4日,28岁女孩安柏·艾斯库德罗-康托斯塔希斯(Amber Escudero-Kontostathis)在白宫门前的大树下被雷劈中,电压高达数百万伏特的电流瞬间穿透她的身体。

周围其他被劈中的人都不幸死亡,但她奇迹般地活了下来。

8月4日,刚好是安柏的生日。

安柏是非营利组织“国际救援委员会”的筹款员。六岁的时候,她看了一条非洲儿童挨饿的公益广告后大哭不止,发誓要帮助世界上所有苦难的人。

她兑现了自己的诺言,大学毕业后搬到中东给难民儿童上课,因为善款不足,又搬回美国说服街上的陌生人捐款。

安柏的筹款地点通常在白宫对面的拉斐特广场。

这里有很多专注国际援助的官员,还有很多富裕的游客,安柏每天接近数千人,总又那么几个人愿意停下脚步听听她要说什么。

“在100人里,通常只有10个人会停下来和我说话,这10个人里只有一个人会捐钱。” 安柏最近告诉媒体,“大家都急着上班、回家、做日常的事。但我得到的每一个‘可以’都会恢复我对人类的信心,洗刷掉那100个‘不行’。”

安柏生日那天,她仍然在街头筹款。

嫂子发短信问她今天过得如何,安柏拍了张天空的照片。

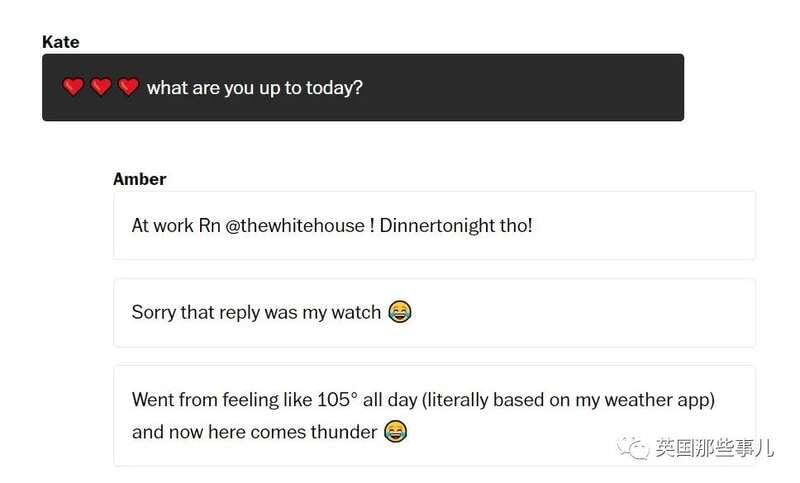

凯特:(爱心)你今天过得怎么样啊?

安柏:我在白宫这边工作呢!今晚会吃大餐哦!

安柏:抱歉,我是用手表回复的。

安柏:今天一整天温度都在105度(华氏,摄氏40度),结果现在打雷了。

眼见天要下暴雨,安柏和三个路人躲到了一棵树下。

他们是一对老夫妇和一个年轻男子,几个人说说笑笑,感慨自己要当落汤鸡了。

就在众人避雨时,突然,一道白光劈过,安柏什么都不记得了——

监控录像拍到六道闪电在半秒不到的时间,先后劈中白宫门前的这棵大树..

目击者事后说,闪电劈中的声音很像炸弹爆炸,空间都仿佛爆裂了。

躲在树下的四个人同时倒地昏迷,周围人惊叫起来,有人冲过来帮忙,有人赶紧报警。

最先赶到安柏身边的是特勤局的特工。他看到安柏的皮肤呈深紫色和灰色,嘴巴奇怪地张着,身上有恐怖的伤痕。一探脉搏,发现她的心脏已经停止跳动。

特工从白宫里拿来小型自动除颤器,它能电击濒临死亡的患者,让心脏恢复跳动。可在下暴雨的户外,这种仪器无法正常使用。

一个医生从白宫里跑出来,指挥大家做心肺复苏术。正好,路过的游客里有两个急诊科护士,她们撩起袖子按压安柏的胸腔,一直按到她睁开眼睛。

安柏的意识只恢复了几秒钟。她和旁边的特工对视一眼,轻轻握住护士的手,然后又昏死过去。

之后,她的心跳停止了13分钟。

媒体拍摄的视频里,可以看到护士、医生和特工们奋力按压四具无知觉的身体。力度之大,用安柏的话说,“简直像在我的胸口跳来跳去”。

雨中有人哭了出来,但没有人放弃。

最终,安柏彻底醒来,被人们抬上救护车。

在医院里,安柏搞不清楚到底怎么了,她不记得自己被雷劈过。几天后,家人把视频和新闻发给她看,她才知道出现如此凶险的事。

安柏下半身出现严重的神经损伤,双腿失去知觉,只能依靠助行器走动。

“我从背部下方到大腿上部这段区域,是没有完全感觉的。所以我根本不知道我的腿要去哪里。” 安柏说,“就好像我整个人漂浮在一个箱子上,我感到有力气在推着这个箱子走,除此以外什么都不知道。”

闪电在安柏的胸口留下张牙舞爪的红色疤痕,看上去像破碎的镜子。

她的腹部和大腿上出现严重的烧伤,这是平板电脑爆炸后导致的。闪电劈下来时,她拿着平板,它经受不住电流爆开,在她身上留下白色伤口。

为了防止感染,安柏每天需要在浴缸里泡三小时,一点点清洗伤口,然后上药和包扎。这个过程非常痛,她几乎是一边洗一边尖叫。

她的手表没有爆炸,但因为热度太高,手腕一圈的肉都融化了。

最难受的是神经痛。几乎每个闪电幸存者都有神经痛,这种痛苦绵延漫长,有时会伴随一生。

安柏感到全身刺痛,“就像沙粒要从皮肤的毛孔里挤出来一样”;她经常一阵冷一阵热,像是有人灼烧她的腿,接着把腿埋进雪堆里;她的骨头和脚趾甲有穿针刺痛,像被大头针捅。

最奇怪的是她的右脚,闪电电流是通过右脚传遍全身的,那里好像有一个机械齿轮,不顾她的意愿拼命乱转。

“因为太痛了,我有时会哭出来。每天,我因为疼痛尖叫好几个小时,但每次叫完后都会小声说一句,‘但我很感激’。”

安柏确实心怀感激,以及愧疚,因为另外三个人都死了,她是唯一的幸存者。

死去的老夫妇名叫唐娜·穆勒(Donna Mueller)和詹姆·斯穆勒(James Mueller)。他们是来自威斯康星州的游客,为了纪念结婚56周年,特地跑到华盛顿庆祝。

看着老夫妇的照片时,安柏突然想起来,自己在暴雨前见过他们。

她告诉唐娜,她妈妈也是一位老师,老奶奶很高兴。她还告诉他们,如何把手伸过白宫的栏杆,拍一张好看的景点照。

死去的年轻男子叫布鲁克斯·兰伯森(Brooks Lambertson),比安柏大一岁。他是洛杉矶的银行副行长,随自己的老板到华盛顿出差,那天,他本来要和老板一起去吃晚饭的。

“他们都是很甜蜜的人,很好的人。他们应该和我一样活下来,但是没有……”

安柏有一种负罪感,似乎自己欠了他们什么。她用红色靠垫环绕自己,因为听说这是老夫妇最爱的颜色,她希望记住他们。

她还和兰伯森的老板聊了好几个小时的天,对方也有负罪感,因为是她让他从白宫门前走过的。

“不少人跟我说,我活下来是命运、超自然力量或者什么东西导致的。但我觉得不是。”

“我不是因为奇迹而活下来的。我活着是因为有很多好人,那些完全陌生的人,在暴风雨中不顾危险奔向我。”

(安柏和救自己的护士、特工合影)

(安柏和救自己的护士、特工合影)安柏一周后出院了,但她的身体仍然脆弱,每天需要进行走路练习。一闭眼,她就会摔倒,每天走路的时间也不能超过20分钟,否则双腿会恶化。

为了查看她的神经是否痊愈,医生每过一段时间让她停止服用止痛药,那滋味生不如死。但安柏咬牙坚持住,因为疼痛意味着她的神经还活着。

“我不知道神经痛是否会伴随我一辈子。但无论我经历了什么,无论我承受怎样的痛苦,我都毫无疑问是幸运者。因为我还活着,我能感受到任何东西。”

最近,安柏勉强能出远门。她来到当初被闪电劈中的大树下,献上慰问的鲜花。

“我希望继续努力,为他人做贡献。我想当那个在暴风雨中奔向他人的人。”

安柏进入约翰斯·霍普金斯大学读国际研究的硕士,她丢掉助行器,告诉同学和老师自己的梦想是解决以巴冲突。

未来的暴风雨里,或许真的会有她奔跑的身影……