互联网原住民很难忘掉花总。那个用一次鉴定就让佩戴名表的官员入狱、一条微博就让酒店行业动荡的初代网红,曾主导数次现象级网络狂欢。但在2018年后,曾经“大闹天宫”的花总,似乎逐渐消失在公众视野。五年了,花总去哪了?

本文来自微信公众号:新周刊 (ID:new-weekly),作者:詹世博,对话嘉宾:花总,编辑:陆一鸣,头图来自:视觉中国

花总的身份很多。

鉴表师、酒店吹哨人、支教老师、网络写手、某金融软件创始人、卧底爱好者、互联网最早的装×导师……

这都源于他“想火就能火”的本事。

早年的花总,在公关行业摸爬滚打近10年后,自制《花果山装腔指南》,涵盖衣、食、住、行、用各个方面,简单而言就是“教人如何装×”,网友称其为经典神文。花总顺势创办“装腔指南”App,下载量破百万,“逼格”——这个不太文明但广为流传的词语,就出自花总之手。

2012年9月,时任陕西省安监局局长杨达才因为一块手表,被质疑有贪污嫌疑。起初,杨达才并不承认,花总见不得对方撒谎,将他在不同场合佩戴过的11块名表一一公开。手表变手铐,杨达才锒铛入狱,被判14年。

“表叔”终于落马,花总再次出圈。

花总喜欢孙悟空,他曾把ID从“花果山总书记”改为“花总丢了金箍棒”。但手表事件并未让他戴上紧箍咒,同年12月,他又把矛头对准世奢会,指出其数据、排名以及成员身份造假。

2016年3月,世奢会“战败”,但花总也付出了不小的代价:身份曝光、被迫离职、与紧接而来的全民内容创业浪潮擦肩而过。他曾后悔过,但他现在会自嘲:“起码我是一个丰富过汉语词汇、活着上了中国新闻传播史教材的人,也够给小孩吹牛了。”

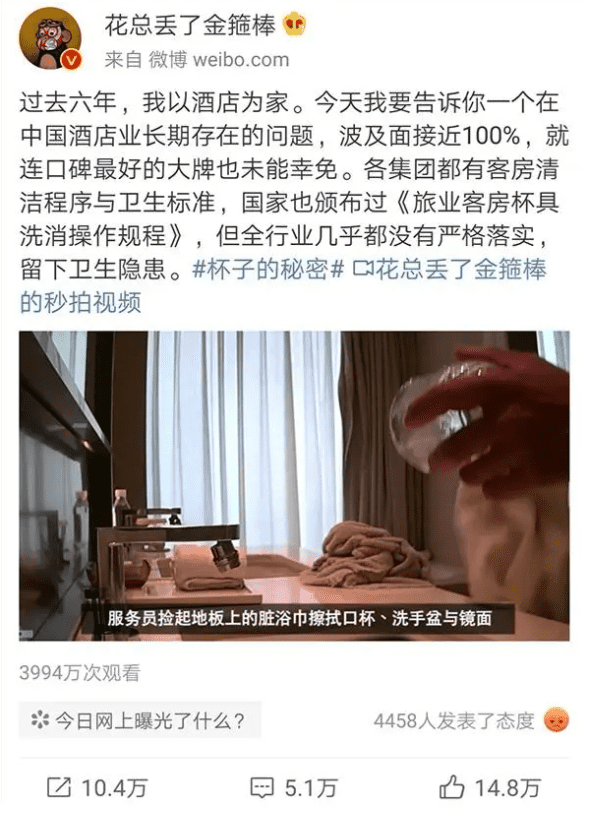

与世奢会正面硬刚的另一个副作用是,他因人身安全问题无法拥有固定住所,只能长期借住酒店。把酒店当成家的第六年,他又利用微博曝光了14家知名酒店的卫生问题,成了引爆酒店行业乱象的第一颗雷。

如今,花总入住酒店被认出来时,酒店方还是会有点紧张,所以他又花了很多时间去让酒店相信自己其实不是一个麻烦制造者,“不然就真的没有地儿住了”。图源:微博

酒店事件2年后,疫情暴发。花总把自己在土耳其遇到的一位中国“口罩贩子”的故事,制作成一部纪录片,上了热搜。没错,就是那部曾经引起不小争议的《口罩猎人》。

也因此,花总被称为“休眠性网红”:虽然每隔一两年才会出来蹦跶一下,但每次露面都一定会留下点什么。

如今,45岁的花总,又带着一部新片《出海》回归公众视野。我们好奇,过去的10余年里,花总为何总能够精准下注流量风口。而在时代变迁之中,已过不惑之年的花总,是否也需要调整新的姿态,寻求新的生态位。

一、关于《出海》的那些事

新周刊:何种契机之下,才决定拍摄《出海》的?是否能与我们分享一些在镜头之外,与越南、与出海商人、与你自己有关的故事?

花总:和之前一样,这个影片诞生于意外。一开始,我本来计划拍摄疫情后的越南,就聊越南足球、就业、买房等,名字都起好了,叫“花总看世界之越南篇”,立项也通过了。但我到了越南之后,影片的拍摄突然因为平台的某些原因被叫停了。

当时很沮丧,天天跑去还剑湖边喝咖啡。散心的时候突然留意到一个关于越南河内国际马拉松的广告,发现是中国的一个鞋服品牌赞助的,然后我灵机一动——或许可以拍中国企业出海的故事。但是等把这家企业的故事拍了四分之三的时候,另一个著名国产运动品牌因为负面舆情上了热搜,企业突然担心影片可能带来的未知风险,项目又被叫停。

当时觉得,这次和越南的缘分或许只能到此为止了,抱着告别的心态我和一个朋友吃了一顿饭,他介绍了一个做证券的“老江湖”给我,我本来对这些老江湖有些戒备,没想到就是这个“老江湖”促成了《出海》的生成,他就是片子里的老王。

《出海》一上线,又登上热搜,但让花总觉得遗憾的是,他本来希望可以利用影片的传播帮助黎叔获得关注、渡过难关,但没想到黎叔反而因此遭遇了小规模的网暴。

新周刊:为什么会选择老王、黎总和涂与豪作为这部影片的主角?

花总:其实我也拍了其他几个出海商人的故事,但是只有这三位的故事会完整一点。剪完片子之后我发现了另外一件很巧合的事情,就是这三位主角似乎分别对应着我或大多数人的昨天、今天和明天。

我看到小涂,就像看到了曾经的我,年轻的时候敢闯敢拼,嘴里还唱着“我命硬学不来弯腰”;黎叔和我年龄相近,也是人生中压力最大的阶段,生怕走错一步满盘皆输,我非常能理解他现在的心态;而越过山丘的老王,全身都是铠甲。我后来理解了老王身上的这层壳,没有这层壳,可能就没法守护住心底的火种了。

影片中的三位主角,从左至右分别是老王、黎总和涂与豪。图源:《出海》剧照截图

新周刊:这趟旅行打破了你对越南的哪些刻板印象?

花总:拍摄的过程确实会让我对越南的经济有更全面的认知,它目前还是处在增长的红利期,但同时,经济结构很单一,非常依赖进出口,并且还没有形成一定规模的中产阶层。

但总的来说,出海只不过是这个故事的背景,把“越南”这两个字摘掉,这部片子讲的其实还是一群普通人如何保住心里那团火的故事,它其实是我们每一个人共同的历程。

新周刊:你怎么看待这群淘金者信奉的“时光机理论”?

花总:对于“时光机理论”,我既信也不信。随着越南GDP的增长,当地人的消费能力会提升,电商带货之类的模式肯定也能发展起来。不出意外的话,中国曾经走过的路,越南还会再走一遍。但其实,每一个人都没有捷径可走,国家的发展也一样。越南拥有全世界最复杂的地缘政治环境,周边一旦不太平,“时光机理论”立马就会失效。

新周刊:前有《口罩猎人》,后有《出海》,淘金的故事讲多了,你就没有想要成为商人的冲动吗?

花总:我可以做一个很好的顾问,但我成不了很好的商人。关于投资,我自认还是有一些眼光的,我的那些商人朋友在做决策的时候也会向我征求意见。但我知道我性格上的短板太多了。做老板要冷血、要果断,我是一个有责任感又害怕责任负担的人,所以我不擅长在商海里混。

新周刊:探访过诸多国家后,哪个城市或地区,在你眼中可以被称为故事富矿?

花总:除了中国以外,那肯定就是缅甸了,最近百年,这个国家从亚洲的明珠沦为全世界最动荡贫穷的国家。很多华人去那里本来是为了避难,结果陷入了更无助的境地。外部的世界在一日千里变化的时候,这群人就像是被时间的琥珀给包住了。中国跟世界近现代史的这种离乱,裹挟着小人物的命运,这其中的悲欢离合都是极致的,但是关注的人却很少。

我现在疯狂喜欢范德彪,以及《漫长的季节》里的那些人,一个个灰头土脸的,我才琢磨出味道了。在大时代面前,个体渺小得如同一粒沙,但这些个体倔强的抵抗,让他们活得像个人一样,这点非常非常打动我。

新周刊:无论是《口罩猎人》还是《出海》,片中呈现的“尺度”都让观众意外,对于这种牵扯过多“内幕”的题材,你如何说服受访者接受拍摄?

花总:首先,我会跟人家说我是花总,别人去搜一下就会发现,这个人好像也算个人物,不管要不要接受拍摄,大多数人都不会排斥见我;其次,三教九流的人,你都要聊得来。在这个过程中,我不会让别人觉得我是个记者或者拍片的人,而是一个能够交流的人,这点非常重要。你需要有一个“社会”的外皮,让对方放心。

还有一个办法,就是寻求当地的交际花。我这里的“交际花”不是一个贬义词,而是一个中性词,它是一个重要的社交枢纽和一种背书。

新周刊:还有哪些人或题材,是你一直想要尝试去记录但目前还没有成功的吗?

花总:其实我还挺想采访一下杨达才的。我没和他正面沟通过,但其实我是影响了他和他家人的人生的,我倒没有什么歉意,只是想给自己一些答案。

就像《漫长的季节》的结局,那个保卫科科长挂着尿袋、提着鸡蛋和王响一笑泯恩仇了。我知道这个结局很理想化,但我希望再荒唐的人生也能有一点诗意。

二、花总七十二变

新周刊:早年间,你似乎是一个喜欢较劲的人,写过几篇酒店测评,就当所有人以为你要吃这碗饭时,你又开始测评空客飞机,后来又改行写小说、非虚构作品、战地报道,做纪实摄影。“用一个标签就想把我套住,我偏不。”你现在还会这么叛逆吗?

花总:我之前一直在折腾,就是为了不让别人给我贴标签,因为我不服气,觉得那些都不足以形容我。我明明是一个立体的人,凭什么到了你们这,就变成了一个鉴表的、揭发酒店的、混网络的。我总会试图抵抗,并且要展现更多的面给别人。

就算你们要贴标签,我也要让你们把手上所有的标签都贴完了,才发现那些都不足以形容我。像个猴一样,有人给这个猴指了左边,那个猴就会故意跳到右边,这其实是一种应激反应。

而这种抵抗并没有让我找到真正的自己,做自己是一件很难的事情,我发现我并没有勇气,或者说我自己一直在回避去思考“我想追求什么样的生活、我想成为的人是什么样的人”这件事,所以我现在最大的挣扎还是“要不要做自己”。

新周刊:你两年前曾说过一句话:“要扛得住诱惑,把握得住吃相,守得住人设。”可否对我们解释一下,这些具体是指什么?两年过去了,你“扛住、把握住、守住”了吗?

花总:我们这一代人开始,会有现实中的身份和线上的身份。我很荣幸能成为人类历史上第一代“数字人”。“花总”不仅是我在社交媒体上的人设,也是我数字生命的延续,“花总”就是吴东,就是我人生的一部分。

所以,在现实生活中需要遵守的底线,在线上还是一样不能逾越。很多人做网红,只是把它当成一个赚钱的工具,我也是个老网红,但是我尽可能不去做违背长期主义的事情,因为会缩短“数字人”的生命周期。毕竟延长“花总”的生命周期,也就是延长我自己的生命周期。

新周刊:大家对你的印象以及媒体的描述,和你本人对自我的认知相符吗?

花总:肯定会有出入,最大的误解可能是把我形容成一个“斗士”,但其实我是一个人畜无害的人,这10多年间,我都是缺乏表达的勇气的。

其次,在很多人眼里我都是一个老江湖了,可能对外界的评价已经脱敏,但其实我到现在都还是很玻璃心、很拧巴。我经常会去微博搜自己的名字,看到有人骂我或者误解我的时候,我还是会很难过。

新周刊:但你改变了一个官员的命运,曝光了不止一个行业的黑幕,然后形容自己“缺乏勇气”,这似乎有点说不通。

花总:大多数时候,我的表达都是点到为止。我并没有勇气推动一个事情的真正解决,我也是一个很怕死、怕牺牲的人。

可能和我的公关出身有关,这个职业给你的训练就是,要权衡利弊。我不停卷入漩涡,又全身而退,往好里说是聪明,往坏里讲是犬儒和鸡贼。这不是一个光荣的事,你把每一碗水都端平了,骨子里你还是最在意自己的得失。

在大部分时候,我只是有一点好奇心、喜欢得瑟。有目标,但是没有特别明确的目的。我现在还是更爱拍纪录片,去关注别人的故事,可能会把我的落寞感暂时搁置在一边。

新周刊:“接近真相本身”的能力,完全是由好奇心驱动的吗?

花总:不完全是好奇心,而是一些让我有所触动的人和事。

每个人的境遇都不一样,人跟人是注定不可能相互理解的。所以在我看来,每个人都是一座孤岛,人跟人之间的关系,就像是我站在我的岛上,遥望你的岛。不管对方的岛上是郁郁葱葱,还是寸草不生,大多数人,终其一生都只能站在远处看别人的岛。

而作为一个故事发掘者,真正让我觉得有意义的,就是可以一辈子不用只待在自己的岛上,偶尔可以登到别人的岛看一看。人生这一趟应该是有很多可能性的,在你这座孤岛上没有成为现实的,你可以在别人的岛上看到属于自己的另一种可能。

就像我最近正在拍的一个黑色产业链的主题,你站在远处看,它就是一团漆黑,但走近了,你才会发现这其实是五彩斑斓的黑。

新周刊:你会担心自己的好奇心被消磨吗?

花总:好奇心是稀缺资源,而且一定年纪之后就不可再生。到了那个时候,有些人会在其他地方找到突破口,但也有人会开始用壳把自己包紧,以此来隔绝外界的刺激。

我希望将来有一天,就算有了自己的壳子,也还是能够“心中有火,眼里有光”,保留一些善意,和片子里的老王一样,帮衬一下那些需要帮助的人吧。

新周刊:豆瓣把《口罩猎人》归类为纪录片,但你曾在采访中表示“《口罩猎人》拍摄的时间非常短,素材也不够,视角也很单一,深度不合格,把自己定义成一个纪录片人,这个有点为时过早”,现在呢?

花总:一般的纪录片导演都是跟被拍摄对象之间有抽离感,但我拍的这种是主观的、深度介入式的片子。我觉得我依旧不是一个纪录片导演,你可以把我当成一个故事猎人,出去采风,然后在村头给大家讲故事的那个人。

这也慢慢成了我拍片的一个特点,或者说,我拍的其实是大型Vlog。对于三位主角而言,Vlog导演也不是我最主要的身份,更多的是朋友。如果我不跟他们交朋友,我的片子也没法拍,但是即使不拍这些片子,我也愿意和他们交朋友。

花总:“还有网友怀疑小涂收到20亿越南盾,不是靠融资,而是我借的,我说基本的操守我还是有的,我不会为了拍片子去干预事件。纪录片的好处也在于,就算你可以在镜头前面表演,但很难一直演下去。”(图/《出海》截图)

三、流量时代“装腔指南”

新周刊:2018年你接受采访时说“我是那种隔几年就可以火一次的人,出名这种事情对我来说太容易了”,你似乎天生就有一种踩准热点的本事,“候鸟网红”是你提前设计好的人设吗?

花总:这是一种奇怪的天赋,我似乎一直知道大家会对什么东西感兴趣,所以“火”就成了一件游刃有余的事情。年少轻狂的时候,你可能会觉得这个很牛,但是到了后来你得藏着。

出名很容易,但是出名的后果你很难掌控。如果你是一只三天两头出来闹一下天宫的猴子,那么天上地下都没有容你的地方,被灭掉是迟早的事情,所以我现在克制很多了。

新周刊:在做内容时,你会“以观众为本位”吗?“造热点”的能力是可以被锻炼出来的吗?你是否有一套自己的方法论?

花总:不会。以观众为本位的话就做不出好片子。关于“造热点”,我没有总结具体的方法论,非要说的话,那就是你需要有极强的共情能力,你要了解人的情感,所以我这段时间又开始做情感主播,很多人都会来问我职场和情感的问题(笑)。

新周刊:但同时,你又会把每一次由你自己制造的网络狂欢,形容成马戏团表演“每隔一两年,出一个现象级传播的作品,最后还不都是一地鸡毛。它只能给你带来快感,带不来快乐。”似乎“流量操纵者”始终是一个有悲剧色彩的人设,这是不是一种过度反思?

花总:我成不了流量操纵者,顶多是个流量捕手。你可以点燃一团火,但是你没有办法预判这团火会被风吹到哪个方向。如果一个人以为自己可以操纵流量,那是非常愚昧的。其实公关这份工作,很多时候也是在试图影响舆论的走向,这是很危险的游戏,但是很多从业者对此都没有敬畏之心。

新周刊:8年过去了,你是否依旧后悔当时正面硬刚世奢会?

花总:《花果山装腔指南》死于商业化前夜,所以我后悔过。尤其是当你看到和你同一起跑线的人拿到投资、成为顶流的时候,你说不难受是假的。但是所有的事情都是一个因果链条,不是只有因果。

如果没有世奢会那件事情,说不定我现在已经不在了。以我当时那种张扬跋扈的性格,我要是再拿到融资、再成为顶流,还不知道会把“天宫”闹得有多乱。

所以我现在不会再为这件事情后悔。我之所以成为今天的我,是由过去的我的每一个切片共同决定的,这些切片是不能被剪掉的。人生不是做后期,没法剪辑,它就是一个线性的故事。

新周刊:你是从什么时候开始相信“非虚构报道在未来会影像化”的?那对于文字类创作者来说,他们还有多大的存在价值?

花总:未来的时代肯定是富媒体化的,文本与影响都不能缺少。而从市场化的角度来说,肯定是影像更值钱。但不是每个人都要市场化,都去投怀送抱那该多无趣,还是得有坚持。

影像是剪裁的艺术,但文字可以传达的信息更多。文字一定会比影像不朽,它更能触及事件本身。所以文字报道不会消失,消失的只会是劣质的文字。只要是好的东西,一定不缺读者。

新周刊:2018年,你为新周刊读者献上新年祝福“新的时代光鲜亮丽,希望每个人都能找到一个正确的姿势或是一个舒服的体位,来跟这个时代接轨,安抚躁动的心和急促的呼吸”。5年过去了,作为初代网红,你对当下的流量时代又有什么新的观察?寻求到了哪些“新姿势”?

花总:当今舆论场的碎片化、极端化是前所未有的。不管什么事情,只要有人发表了一个观点,就可能被不同的人解读出不同的角度,这本身是好的,但有些人并不尊重客观事实,他只会故意抓住其中的一些点,然后使劲地去放大,就是为了引战。

这种现象以前也有,但是没有这么严重。善意在这个网络时代成了稀缺资源,现在的网友既不喜欢失败者,又想看别人倒霉。我在其中看到了很多裂痕,似乎每个人都需要保持上瘾,可能是因为内心深处有很多负面情绪,需要发泄在社交媒体上吧。

我觉得还是要be gentle。这个世界练的是肺活量,能够活得久的一定是温和派。你太急、戾气太重,那口气喘不上来,你就过去了。

本文来自微信公众号:新周刊 (ID:new-weekly),作者:詹世博,对话嘉宾:花总 ,编辑:陆一鸣