覃美玲家门前的晾衣架,被人拆散后歪靠在树干上。本文照片除特殊说明,均为澎湃新闻记者 陈灿杰 摄

55岁的覃美玲两年前跟朋友张文芝在广西柳州鱼峰区鸿泰名庭小区的一楼租了套房,主要用来看护失能老人。周边业主对这家“沉默”的居家养老机构少有留意,直至2022年年末防疫政策调整,一些业主称那时频繁见到120救护车及殡仪馆车辆进出楼栋,将“源头”锁定于它,“临终院”的称号迅速在小区中传开。

今年3月,数十名业主在它门前拉起横幅,要求其搬离小区。覃美玲将6名老人转移到隔壁自己家后,矛盾再度升级,她家被拉过电闸,扔过垃圾。晚上业主围堵在她家门口,外放广场舞音响,有人甚至泼了机油。4月26日,社区居委会出面协调,将老人分流至多个养老院,事态才得以平息。

人群对衰老与死亡的忌讳,在这场邻避冲突中不断放大,最终让失能的老人们遭遇驱逐。

一些业主围堵在103室正门。受访者 供图

“临终院”

张文芝始终认为,他接收的老人病情稳定,和“临终”无关。

2018年,在柳州做一对一病人陪护的他认识了覃美玲,两人均有多年护工经验,商量搭伙做居家看护后,租了两个单间接收脑梗、偏瘫的失能老人。最初也就两三个老人,经老人家属间的口口相传,人数不断增多,2021年4月,两人辗转将看护点迁到了鸿泰名庭一个单元的104室。

他介绍,104室近一百二十平米,三室两厅,后门连接公用的绿地小院。屋内每个卧室能摆3张床,客厅再放2张,共11个床位,一般能住满,其中留个床位给临时护工,他和覃美玲则在客厅过道拉个沙发床休息。

老人在104室客厅看电视。受访者 供图

据张文芝出示的个体工商户营业执照,其经营范围包含家政、养老、护理机构服务(不含医疗服务)。他表示,他们接收的老人年龄基本在七八十岁,生活无法自理,靠吃流食,部分得插尿管。“(他们)不是重病号、病危的病人,(病情)稳定的,但已经治不好了,需要靠护理。”

覃美玲介绍,做了气切(注:气管切开手术,用于缓解呼吸困难)的老人收费5000元/月,包揽各项护理器材费等,要是能基本自理,可以便宜一千块。

“基本上全年无休。”覃美玲回忆,一早起来,他们就得忙活着帮老人洗漱、喂饭,排便。时不时还要给他们摇摇手、捏捏脚,保证肌肉能活动一下。晚上11点,得给老人翻身、喂水、倒尿,凌晨3点的闹钟一响,还要再帮着翻一次身,同时检查下老人有没有出现堵痰等情况。

张文芝说,做看护得熬时间,“要忍受脏臭的环境。”中午天气好的时候,用轮椅把老人推到后门公用的小院晒太阳时,有些路过的居民还会投来异样的眼光。

他记得,搬来几个月后,有次在小院晾老人的衣被,1楼的邻居对他发了牢骚,说一开门看到这些东西都膈应,让他把衣架再挪远点。他有些费解:脑梗并不是传染病,衣被也都消毒过了,“哪有这么可怕?”

但因病人病情特殊,偶有意外发生。覃美玲曾接收过一位四十多岁的妇女,脑部受损,总会控制不住地骂脏话。她说去年夏天,她把患者推到小院透透气,回屋里给其他老人喂饭,突然听到“嗷嗷”的哭喊声,一出门,才发现有几个小孩在往患者身上扔泥巴。

覃美玲在104室给老人喂饭。受访者 供图

张文芝表示,虽然与邻居有过误解乃至小摩擦,但双方很少打交道。因为自己除了外出采购、去拿快递,和覃美玲几乎全天守在104室。

小区多名业主向澎湃新闻表示,他们多是听闻“临终院”传闻、或在冲突爆发时才了解到104室住了多位失能老人。其中一名业主刘洁解释说,楼栋配有地下车库,“大家直接从地下一层坐电梯就上楼了,没有人特意去看。”她曾在104室门口看到“居家养老服务”的横幅,当时以为是上门服务的医院护工。

104室相邻的业主王坤说,他很早就注意到这里的情况,每逢出太阳,楼栋公用的绿地总会支起衣架,“起码有七八个”,甚至连停车场入库口的栏杆都挂满了,但他不太与其他业主提及这事,“不想多管闲事。”

但104室与业主间的关系,因为老人们的变故走向了撕扯与失衡。

“换做你,能接受?”

2022年年末防疫调整时,一向谨慎确保老人新冠零感染的张文芝心头一悬。

他表示,所收老人均有基础病,没打疫苗,聚集在室内,风险很大。当时他挨个和家属“交底”,说这次很难挺过去了,建议他们把老人接回家,但“商量这些没有用,他们一是没人力看,二是没时间。”他说自己能做的,就是做好防护,老人感染新冠后及时与家属沟通送医。

那时,他和覃美玲备了各种化痰、消炎、退烧药,每天拿84消毒液在房内各个角落喷着,熬中药给老人喝。但一周不到,两人连同屋内9个老人全“阳”了,两人吃完布洛芬,撑着乏力的身子继续照料老人,但有的老人高烧不退,且因咳不出痰呼吸困难,只能送医。

多名业主均表示,正是那段时间,120救护车多次进出楼栋,他们认为“源头”出在104室,“死的老人比较多,大家就关注起来了。”

张文芝对此否认说,当时104室共有4名老人送医,其中3名在医院去世,1名住院半个月后回来,“救护车是叫了一次,那段时间救护车都没空”,其他是靠家属自己开车或找民营的金杯车解决送医。

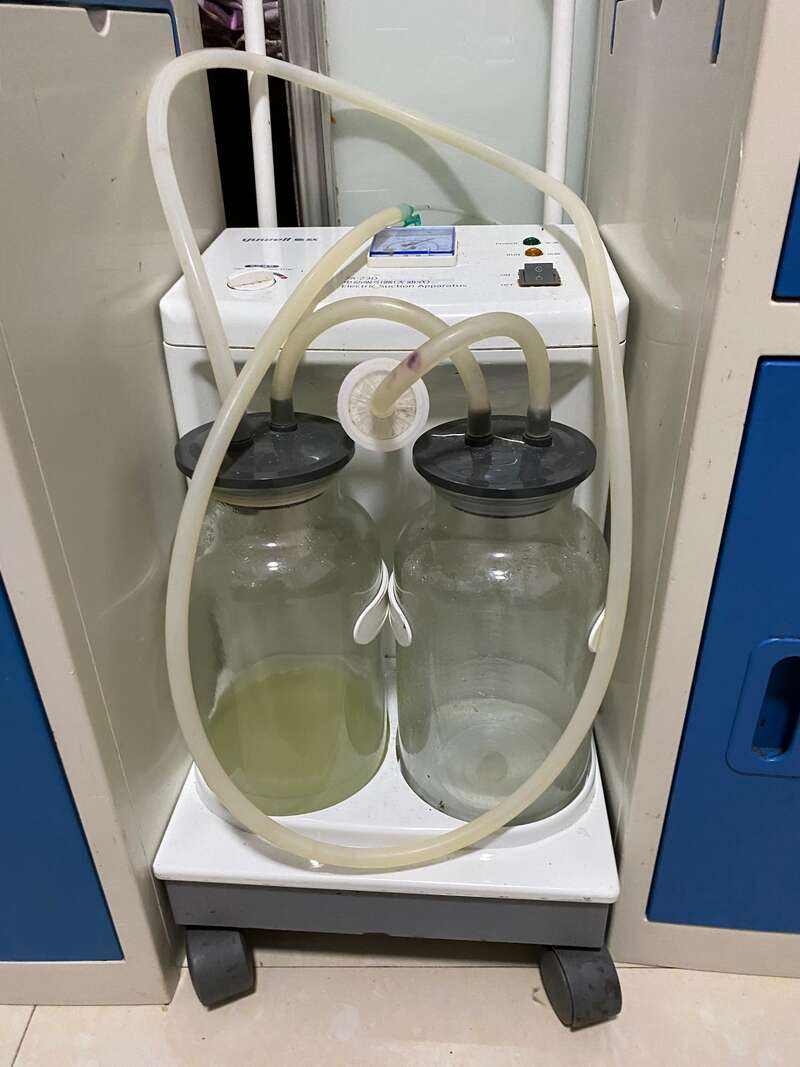

覃美玲回忆说,租下104室的两年时间里,他们叫120救护车的次数“好少的”。他们会更换胃管、尿管,也买了吸痰器、雾化器,个别病人吸不上痰,或者心脏病发作才用打120。小区周边有个脑科医院,不是特别紧急的话,她会用轮椅把老人推去医院。

看护配备的吸痰器。

但小区业主对104室还有更为“警惕”的事。据《柳州晚报》往期报道,业主周女士曾表示,2022年年末,除了救护车,经常有殡仪馆车辆进出楼栋,“过两天就有人去世,(104)和太平间有什么区别?”

澎湃新闻记者经多方求证,周女士为此次号召“临终院”搬离小区的主要发起人之一,在楼栋业主专门谈论“临终院”的微信群中发言活跃。围绕104室对小区业主所造成的影响,记者联系了周女士,但她拒绝了采访。

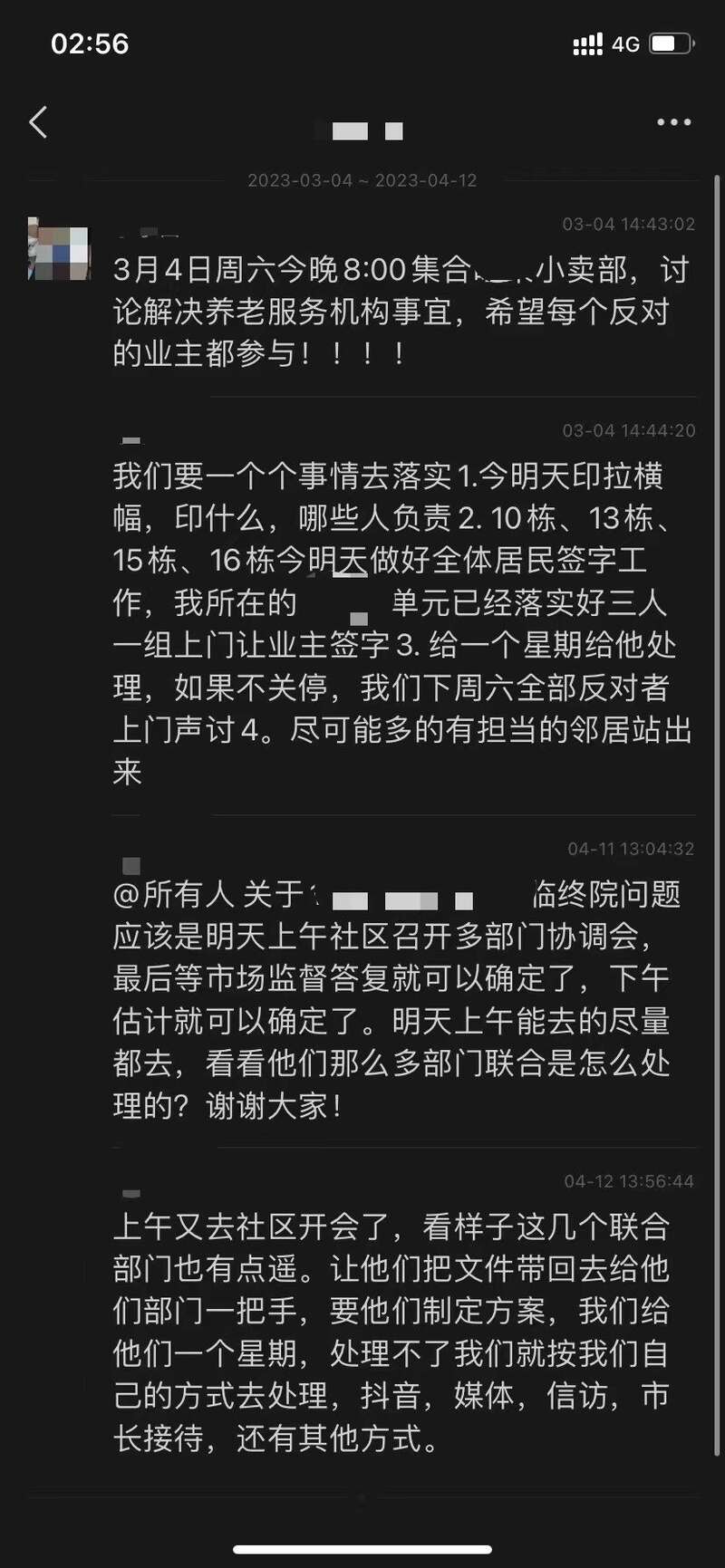

业主讨论“临终院”的微信群聊记录。受访者 供图

刘洁回忆说,去年她曾在地下车库碰见运送遗体,以为是楼栋里有家属去世,没往心里去。今年3月,她被拉进“临终院”群聊,得知104室运送遗体后电梯并未消毒,很是膈应,“也许他前一秒刚拉完去世的人,下一秒我们就进去(电梯)了。”

她记得,群聊中还有业主提到家里小孩坐电梯时,开门看到盖着白布的遗体,一下就被吓哭了。

张文芝对此回应,2022年在104室去世的老人有两三个,都是火葬场工作人员从电梯运下的,他并未跟随,无法确认是否吓到了小孩。不过他坦言,运送遗体后电梯确实没有消毒。年底,物业通知他运老人遗体尽量别走电梯,他有些无奈,“有时候太忌讳这种事,反过来也是不尊重死者。”

可当104室的情况被众多业主知悉,卫生问题已摆在了台面。业主杨峰说,104室产生的垃圾,包括老人用过的护理用品都扔在公共垃圾桶,“换做你,能接受?这不是医疗机构,这是居民区。”刘洁则担心,小区一些老人喜欢翻垃圾箱捡废品,可能有感染风险。

张文芝认为,自己处理得周全,他说104室所有垃圾,都会统一打包进一个大袋子里,老人用过的护垫,则会用水冲过后包两层袋子,没什么味道了。

“就很忌讳。”刘洁说,今年他父亲因病进了ICU,同时段隔壁家的阿姨也去世了,联想到楼下的104室,觉得“是风水出了问题”。她也清楚照顾老人不容易,但还是希望104室能换个地方,“不是所有人都能平等地对待死亡。”

“只能想这样的方法了”

3月初,同楼栋不少业主聚在小区里拉横幅,限“临终院”在3月10日前搬离小区。据覃美玲提供的“临终院”群聊信息截图,业主周女士称如不关停,“全部反对者上门声讨。”

《民法典》第279条指出,将住宅改变为经营性用房的,除遵守法律、法规以及管理规约外,应当经有利害关系的业主一致同意。

此外,依据《社会福利机构管理办法》第11条,设立养老院这样的机构应当要满足一些条件:比如符合国家消防安全和卫生防疫标准;符合《老年人建筑设计规范》和《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》;护理人员、工作人员应当符合有关部门的健康标准。

张文芝表示,那时工商局已找上门,称继续经营需获得至少80%的业主同意。消防部门也来检查过,称人员过于密集,存在火灾隐患。

广西老龄产业协会会长谢惠波称,政府这边还是很支持民间办这种类型的养老服务机构,甚至取消了一些流程上的繁琐限制,所以营业执照很好批,但开办这类机构最重要是跟小区居民事先协商好。

3月10日,张文芝注销了营业执照。3月25日,104室房租即将到期,房东不同意续租,他将老人转移到103室,“只能先过渡一下。”

覃美玲说,早在去年,居委会也多次提议他们搬离小区,她问过是否能缩小规模,在家里做看护,“社区也没答应到底行不行”,她倒是留了个心眼,去年10月借钱把隔壁103室全款买了下来。

澎湃新闻记者就104室开办居家养老相关事宜,多次联系其所在的龙泉山社区居委会,均未收到回复。

搬入103室,冲突并未停息。张文芝说,楼栋业主晚上“三天两头过来扔垃圾”,丢在103室后门处,里面多是外卖盒、饮料瓶,甚至有个玻璃制的酱油瓶。根据垃圾袋的破损程度,认为有些是在高层往下抛的。

小区业主在103室后门扔的垃圾。受访者 供图

103室后门一些花盆被人摔碎后,覃美玲打扫的玻璃碎片。

他想过安装监控,又怕被人砸了,浪费了钱,“忍,你丢我就捡。”4月8号凌晨十二点,103室被拉了电闸,张文芝后来干脆把电闸锁了。

张文芝回忆说,从4月21日开始,连着好几晚,业主围堵在103后门,外放广场舞音响,敲锣,砸不锈钢盆,还有人往后门泼了机油、往后门阳台的窗户扔了块砖。其间他多次报警,警察到场后业主才开始散去。据他提供的现场照片,窗户整块玻璃龟裂,有一半脱落。

103室后门阳台处被砸坏的玻璃。受访者 供图

曾在围堵现场的刘洁回忆,当时曾有一名业主在屋外拿手机拍摄,覃美玲拿手拍掉了对方手机,旁边一男性业主因此扔砖头反击。她表示,矛盾之所以步步升级,是因为多次沟通无果,“只能想这样的方法了。”

据张文芝拍摄的视频,业主闹事时,屋内能清晰听到刺耳的噪声。覃美玲说,两个重度失能的老人对噪音没啥反应;有个老人则被吓到了,又不能说话,脸憋得通红,“咚咚”敲着床的两边,一量血压,已经飙到了一百八;一位因患病不受控地说脏话的病人,以为外边的人是在骂她,反复说着“对不起”。

亲历此事、在103室的85岁病人刘桂荣说,她想不通这事,“我们都赶上好时光了,还有什么好闹的呢?又不少拿一碗饭吃。”她只记得当时脑子嗡嗡的,心脏病要犯了,险些还被砖头砸了脚。她的女儿和孙辈就住在同一栋楼,也是图便利把老人托付至此处,楼组群里一旦讨论起这件事,刘桂荣的家属们就不作声响。

“天天这样闹,我们自己都会炸”,63岁的张文芝说,他有高血压,眩晕症,有次被吵得犯病,瘫倒在床上休息。覃美玲的身体也不好,患有低血糖、关节炎、肩周炎等“老年病”,尽管她一直坚持不搬,张文芝最终还是说服她面对现实——他表示,当时居委会与他协商过几次搬迁场地的事,并下了最后通牒,4月26日前必须搬,“不能再倔了。”

4月26日当天,居委会将刘桂荣与他老伴在内的3名老人分流至其他养老院。另外3名,覃美玲安排在同行那儿。张文芝说,因行程匆忙,老人的不少行李没来得及收拾,随意丢着,床和被褥也乱糟糟的,当晚看着“垃圾场一样”的103室,让他有种凄凉的感觉,“人算不如天算。”

103室的老人分流后,卧室里的床铺堆放着一些杂物。

事后,覃美玲整理刘桂荣忘带的衣物,翻出了150多块零钱,她总爱往口袋里塞钱,又忘了拿出来。床铺上还堆着她的两个鞋盒,里面塞满了她和家人的合照,以前她常靠看这些照片打发时间。

刘桂荣(最右)放在鞋盒里的照片。

一人失能,全家失衡?

刘桂荣(右)与老伴李长运(左)目前搬到小区附近的社区养老中心,午休后,两人在看电影。

老人分流后,张文芝看中附近一家已空置的小学,想租下来改成养老院,奈何租金太高。在家焦心了几天后,他接了单活,去医院给一个股骨摔伤的老人做24小时陪护,每天工钱250块。

张文芝说,他入护工这行也是机缘巧合。原先他开过大排档,生意不景气倒闭了,开始到处打零工。2014年,朋友家的老人住院,他帮忙去照料了一段时间,那时他发现“很多老人没人照顾,是一个市场缺口”,且护工收入不算低,便决定继续干下去。

他说前不久,一个老人还跟他抱怨说,自己3个儿子都不过来,只有2个女儿在照顾她,“现在都是独生子女,(以后家里)4个老人要怎么带?有孝心都没办法。”他决心之后继续开养老院,找小区外的、独栋的,直接把规模做大,但覃美玲并不接受,她感到力不从心,“我们这么老了,做不了的。”

据全国老龄工作委员会公布的数据,2020年我国60岁以上失能老人超过4200万人,约占60岁以上老年人总人口的16.6%。这意味着,每6位60岁以上的老年人当中,约有一位生活无法自理,需长期照护服务。

而“一人失能、全家失衡”的养老难题,未来或许会变得更为广泛。据北京大学人口研究所2021年8月发表的论文《Trends and Challenges for Population and Health During Population Aging — China, 2015–2050》(中国人口老龄化时期人口与健康的趋势和挑战(2015—2020)),预计到2030年,中国失能老人规模或超过7700万,每位失能老人平均经历7.44年的失能期。

在覃美玲印象里,去年底防疫调整后,柳州一对一陪护需求骤增,最高时工钱甚至高到了一天五六百块,“有的人有时间,但嫌脏,宁愿出钱。”

她表示,她接触过的失能、在家卧床的老人,不少处境堪忧。她曾上门帮一个老人洗澡,对方已经脏到发臭了,且因为睡的是硬板床,没力气翻身,后背压出了褥疮,有的肉烂掉了。把他身体清洁完时,那个显然被家人疏于照料的老人突然掉泪。

国家卫生健康委员会老龄工作进展与成效新闻发布会预计,2035年左右我国60岁及以上老年人口比重将超过30%,进入重度老龄化阶段。据央视新闻报道,近年来,我国形成“9073”养老模式,即90%左右的老年人居家养老,7%左右的老年人依托社区支持养老,3%的老年人入住机构养老。对此,国家近年来不断推动养老服务发展的重心向居家社区倾斜。

江苏省老年产业协会会长张建平表示,在国内人口老龄化的冲击下,社区养老护理已是“刚性需求”,便于老人就近入住及家属看望,但不少小区业主对部分接受护理的老人仍存有误解,需要政府加强引导。

不过,失能老人目前主要是去郊区的养老护理机构或者居家购买人力服务。广西老龄产业协会会长谢惠波在接受澎湃新闻采访时提及,有些地方政府会出规定,比如一万人居住的新建住宅区里至少需要100平方米用于养老用途,也给居民做工作,“大家总有老的时候”,这样不会引起太大公愤。

曾找覃美玲做过康复陪护的脑梗患者季树开说,“她(覃美玲)做得比较专业、耐心。”季树开在柳州一家老年公寓住了两年多,始终吃不惯里面的大锅菜,“炖得太烂,像猪食一样。”他想着今年7月搬去103室,从此能吃上小锅菜,得知已无法入住后,难掩失落地叹了口气。

眼下,覃美玲独自在家看护重度脑梗的表哥。她照顾他有4年了,103室的老人分流时,她把他交给同行姐妹,没几天又接回来了,想着亲戚总归要自己照顾才安心。待在空荡的屋内,覃美玲心头不时闪过一个念头,如果自己就在家照料两三人的话,会不会被赶?

覃美玲说,早在十几年前自己在重症科做护工时,就想过这样在家“单干”了,能轻松很多。那时她上夜班,忙到想眯会儿眼都难,科室里的机器滴答响,随时得帮忙抽血、输氧,有时人没抢救过来,她把遗体处理完,给床消好毒,累得直接躺床上休息了。

2015年,她感到身体有些吃不消,从医院辞职,租房做起一对一陪护。覃美玲说,她几乎把做护工以来的积蓄、连带借款都投在了103室这套55万的房子上,要是再带两个老人在家,干个几年欠款应该就能还清了,往后再挣的,就都是自己的养老本了。

但她迟迟不敢下决定。在她家楼上,有个监控摄像头从阳台壁檐探出,往下对准103室的后门,覃美玲说,那是用来“监视”她是否继续开办居家养老院的。同楼栋多数业主,如今不愿再提及他们与103室的冲突。因小区开发商未经业主同意,将部分公用绿地承租给他人,他们把“临终院”群聊名改成了“绿地维权群”——那是业主们眼下关心的另一件事。

5月12日晚,不少业主在小区门口拉起新的绿地维权横幅,警察很快到场,警报灯的红光扫在横幅上,人群愈发躁动。当时覃美玲在家里做饭,准备给表哥打流食吃,她说,和她熟络点的邻居,仍喊她“老板娘”,她每次听了都心头一紧,想着她都停办了,再这样喊,“想要把我撵走啊?”

身旁瘫坐在轮椅上的表哥听了,毫无反应,只是不时吐出嘴里溢满的口水,他的思维能力几乎退化成婴儿水平了,无法理解那场关乎“临终”的纷争。

(文中刘洁、王坤、杨峰为化名)