本文来自微信公众号:毒眸(ID:DomoreDumou),作者:符琼尹,编辑:张友发,原文标题:《好莱坞编剧为何罢工,国产剧编剧懂》,题图来自:视觉中国

“在业内,一些人将今年的罢工行动称为‘奈飞罢工’。”有媒体这样报道近期的好莱坞罢工。

这一方面是因为,罢工影响到了不少奈飞在映剧集比如《怪奇物语》《眼镜蛇》《不稳定》。另一方面,则是罢工前WGA(美国编剧协会)与AMPTP(美国影视制片人联盟)谈判的核心,正是被奈飞等流媒体改造的编剧与平台的关系。

“奈飞罢工”的背后,编剧们的愤怒并不单纯指向奈飞本身,而是它所改造的剧集生产方式正在压缩着编剧的利益空间。

如果要拎出一个矛盾的集大成者,那就是目前被流媒体平台广泛使用的“迷你编剧室”制度(mini’s room),即2-3名编剧组成一个小型团队。

喜欢美剧的观众都知道,许多经典美剧的开端是“试播集”。电视台时代的美剧,会先大概确定演员、编剧、导演,再拍摄该剧的第一集并寄给电视台高层,有时也会寄给影评人或媒体评估。

电视台在看完后决定是否购买,片方则根据反馈进行修改。《权力的游戏》中“龙妈”一角的演员就是在试播集后更换,《生活大爆炸》中谢耳朵的人设在试播集中也不是后来的“geek”。

但流媒体为了成本预算,把试播集改成了前三集剧本。为了更好地判断这个IP的开发潜力,平台会先组建一个“迷你编剧室”,试着写出2-3个版本的前三集剧本,交由平台来判断。

在平台审核的8-10周里,编剧根据合同无法从事其他工作,即使审核通过后,这些编剧也不会参与到剧集中,尤其是这个剧集的体量在10集以下的话——而流媒体多数剧集不会超过这个集数。

如此一来,迷你编剧室的编剧所得酬劳因工作的量减少而减少,而这部分酬劳又分走了正式剧本编剧的一部分预算,进而导致他们的薪酬也在减少。长此以往,单个编剧获得的酬劳越来越少。据统计,自2018年以来,编剧经通胀调整后的薪酬下降了14%。

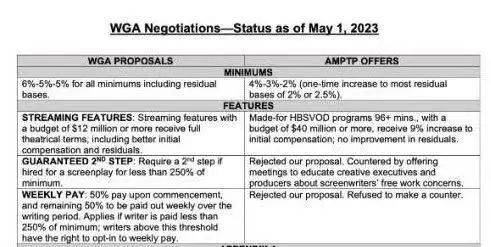

在此次罢工中,WGA的明确诉求便是:基本工资提高5%到6%;取消迷你编剧室,普通编剧室至少雇佣6人。而这,也是此次罢工里最难以协调的部分。

AMPTP认为强制要求雇佣6人和10周非常可笑,“这与我们行业创造性的本质不相容。”AMPTP的主席卡罗尔·隆巴尔迪尼甚至在报告中说:“编剧能有一份短期工作是很幸运的事。”

一位奈飞高管在接受媒体采访时说:“很明显,编剧室的提案可能是最难解决的。即使是人工智能相关,也可以被巧妙地变成双方都可以忍受几年的东西。但(这个提案)会导致成本大幅增加。”

本就在缩小的蛋糕,还要再重新分配。AI的发展或许能带来蛋糕的扩大,但那又还要等多久呢?

新媒介解决不了旧问题

这次编剧们对奈飞抗议的相关议题,之前鲜少出现在国内相关报道里。更多观众熟悉的是另一套叙事:奈飞只给钱,给很多很多钱。

2019年,奈飞出品的韩国古装丧尸剧《王国》火遍全球,编剧金恩熙在直播中说:“奈飞只给钱,不提意见。”此外,奈飞还为《权力的游戏》两位编剧提供一份为期数年、总额高达2亿美元的电影和电视协议。

但从这次罢工里编剧透露的信息,这一套叙事只属于金字塔顶端的少数编剧。多数编剧所接触到的流媒体,都不是支持创作的慈善家形象。

“你无法维持生计,”在制作《布里奇顿》第三季的编剧Lizardi说。“找一份工作已经够难的了。你需要两三份才能生存。”据媒体报道,WGA成员编剧的最低工资为每周4546美元,而在过去的10年中,WGA领取最低工资的编剧人数从1/3增加到了一半。

迷你编剧室模式影响了编剧行业的平均水位。迷你编剧室的人数和工作时长,降低了他们到手的薪酬,同时加上流媒体剧集普遍比电视剧集要短,编剧的收入也不及电视剧集编剧的一半。

有意思的是,在数据更加具体易得之后,流媒体分配利益的方式,反而不像电视台时代那么透明了。电视台时代的收视数据公开程度很高,而流媒体平台的数据几乎都是封闭的。奈飞会在前10名页面显示其最受欢迎节目的观看时数,这已经比亚马逊、苹果等其他流媒体的数据更多了。

黑箱般的后台数据,使得编剧很难知道他们是否得到了足够的报酬,而数据的缺乏也降低了创作者在节目热播时的谈判能力。

《鱿鱼游戏》的编剧兼导演黄东赫最近接受采访时称,《鱿鱼游戏》的成功并没有给他带来巨大财富。“我没那么有钱……奈飞并没有给我奖金。奈飞根据原始合同付钱给我。”而据奈飞内部文件数据,《鱿鱼游戏》估计将为平台带来近9亿美元的价值。

在酬劳减少的同时,更让一些编剧痛苦的,是这种模式对编剧职业上升通道的影响。

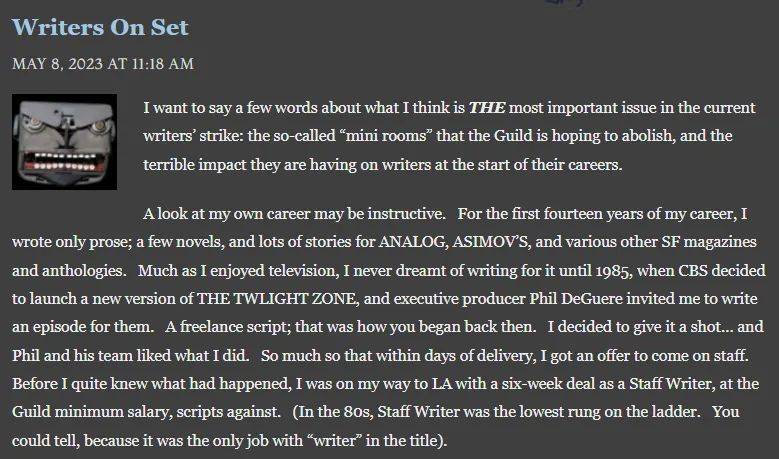

《权力的游戏》原著作者、剧版编剧乔治·马丁就在支持好莱坞编剧罢工的文章中,以自己的职业道路为例说明了这一模式对编剧的伤害。在1985-1995年之间,他以编剧的身份参与到几部美剧的制作,总在片场观察演员的表演,从拍摄到后期剪辑的全制作过程中他都在,这都为他后来的编剧生涯打下了基础。

而“迷你编剧室”模式断了编剧更多的职业可能性。“迷你编剧室”的编剧交付剧本,做过一两轮修改后,就会拿到报酬,被送回家,工作就此结束。即使他们编写的剧集正在拍摄,他们也不会被要求去片场,甚至可能不允许与演员交谈。

“AMPTP拒绝让编剧参与制片过程——不是作为游客,而是作为工作的一部分,得到相应报酬——不仅错误,而且目光无比短浅。如果2023年的Story Editor无法获得任何制作经验,电影公司以为2033年的剧集主理人要从哪来?”马丁·斯科塞斯写道。

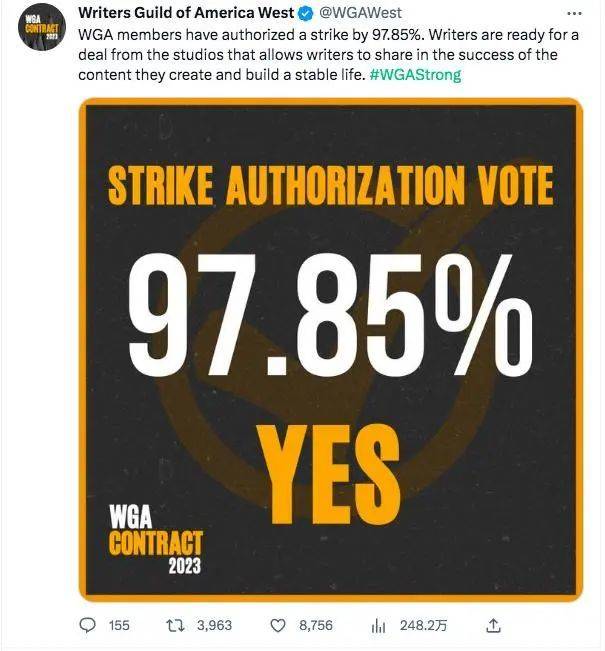

“如果我们现在不努力,三年后就没有什么可争取的了。”WGA的成员、编剧Jacqmin说:“我会用‘绝望’这个词。”4月中旬,WGA进行投票时,决定性的97.85%的人赞成罢工。

如果把时间线拉长,能更清晰地看出媒介迭代对编剧劳动的影响。

据美联社报道,自 1960 年以来,WGA编剧罢工次数超过了好莱坞的任何团体,共有 6 次罢工。基本上每一次,都是新媒介变化带来的利益分配问题。比如1988年的罢工,争论的是DVD的收益分配问题,2007年则是要求流媒体平台在预算充足的情况下必须雇佣公会成员。

周而复始,新媒介无法解决旧问题。新技术的使用权和定义权始终掌握在资本方手里,在每次的利益分配中,也自然掌握着更大的话语权。新媒体的称呼,web1.0或者web2.0,本身就带着天然进步的视角,殊不知,媒介的迭代,也可能带来劳动关系的退步。

编剧的劳动是这剧集庞杂生产链的其中一环,在科学手段日益精密的当下,担任着那个听起来有点玄学的“灵魂”。编剧搭建的是整个产品的骨架,这该如何定价?始终在争论中。

WGA编剧所经历的流媒体平台带来的改变,国产剧编剧也都经历过,甚至有过之而无不及。

搜狐娱乐曾在2021年一篇报道中采访了几位参与过平台项目的编剧,其中一位编剧沐沐这样概括现在的创作环境:“十年资格的老编剧写了大纲和梗概,交给入行两三年的编剧改,然后分包给入行一年的人写,再被没演过戏的人瞎演,最后摆在观众面前的就是一部部无脑剧。”

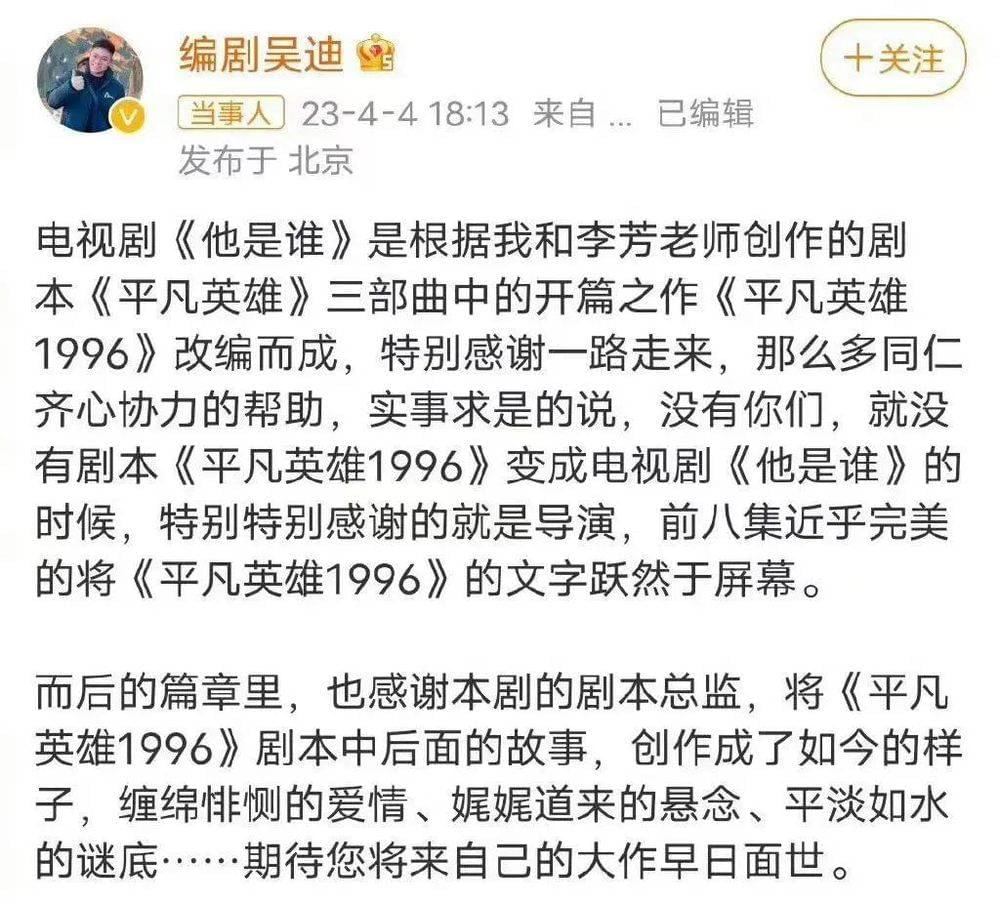

在剧集被嘲的时候,编剧是被寄刀片的那个,仅就今年,《他是谁》《长月烬明》的编剧就都在微博上隐隐吐槽过剧情并非他们所写的样子。在剧集爆红之后,编剧又是被舆论场忽视的那个。就说今年两部爆款剧,都知道《狂飙》里的高启强是张颂文,《漫长的季节》由辛爽导演,那么请问两部剧的编剧是?

反向驯化

这些年才在好莱坞流行起来的迷你编剧室模式,在70年代的宝莱坞是常态。

这段时间,编剧的写作通常在电影制作人的家里或办公室里进行,房间通常被称为gadda(床垫)室。一直到后来编剧二人组Salim Khan和Javed Akhtar成名后,成为了第一批获得明星地位并将自己的名字和主角一起印在海报上的印度编剧。

而如今,为流媒体生产剧集的好莱坞编剧,正向70年代宝莱坞模式靠拢。编剧的劳动价值,被规模效应给压缩了。个中逻辑,与上世纪下半叶,美国将工厂转移到发展中国家,利用其人口效应压缩生产成本一致。

说不定有一天,中国义乌的劳动者不仅能为全世界输送小商品,还能为奈飞生产短剧。

这种反向规训,不仅发生在地区之间,也发生在新旧媒介之间。“迷你编剧室”最早由AMC使用,现在被奈飞“发扬光大”,到今天电视台在开发新剧前,也在使用。在牺牲编剧利益之上,新旧媒介团结地站到了一起。

这就不难理解,为什么AI带给了编剧更大的恐惧了。因为AI也许意味一种强度更大的,对于工作机会的消灭(这已经被媒体反复讲述),以及过去已经发生的劳动关系的反向规训,再一次发生。

这也是这次编剧罢工里提到的AI的原因。WGA的多项诉求里,包括禁止使用AI撰写文学材料;禁止将其作为原始材料;禁止使用作家们创作的材料训练AI。毕竟当下,媒体巨头Buzzfeed,Insider等今年以来已经用上AI生产内容并大规模裁员。

劳动者总是对于生产工具的迭代异常敏感,每个生产工具迭代的时候,都会带来劳资关系的改变。工业革命刚开始时,纺织工人集体去砸了蒸汽机厂,试图借此行为,表达自己的利益或被侵占,自己的劳动价值或被稀释的恐慌和愤怒,并为未来的劳资谈判留下筹码。

而掌握技术和数据,同时作为资方的平台,当然不会有这样强烈的抗拒态度。爱奇艺创始人兼CEO龚宇就在前不久表达了他对AI的看法。他认为,AI只是一个工具,不应当被当成洪水猛兽,去抢夺人类的工作和饭碗。相反,AI应该被视为一种有助于人类创造力发挥的工具,被人类所掌握和利用。

只是,平台所掌握的这些数据,到底有多少能为创作者所用?

无论是海外流媒体还是国内的流媒体,一部爆款剧的相关内部数据,都只有平台相关负责人和片方的少数人知道,未来也不会有改变,这会越来越收紧,就像平台一个个关停的外部数据一样。

不过,倒是也不用悲观,创造的力量是无限的。龚宇在说完技术的重要性后也说,在影视行业这样的高智商体现领域,人类创造力仍然是无可替代的。

在现阶段的讨论里,对于技术的绝对否定和肯定都不可取,而应该思考,如何让AI变成能惠及更多从业者的技术,而不是单纯变成和编剧的彼此对抗与消灭。

近十年来,就有不少创作者在试图冲破利益分配逻辑,用新媒介的语法,让自己成为一个项目的统筹者:集编剧、导演,偶尔还有主演于一身。《亢奋》的编剧和导演是一个人,他是这个项目绝对核心的制作人。拿过多项艾美奖、金球奖的《伦敦生活》《都市女孩》,其编剧、导演、主演都是一个人。

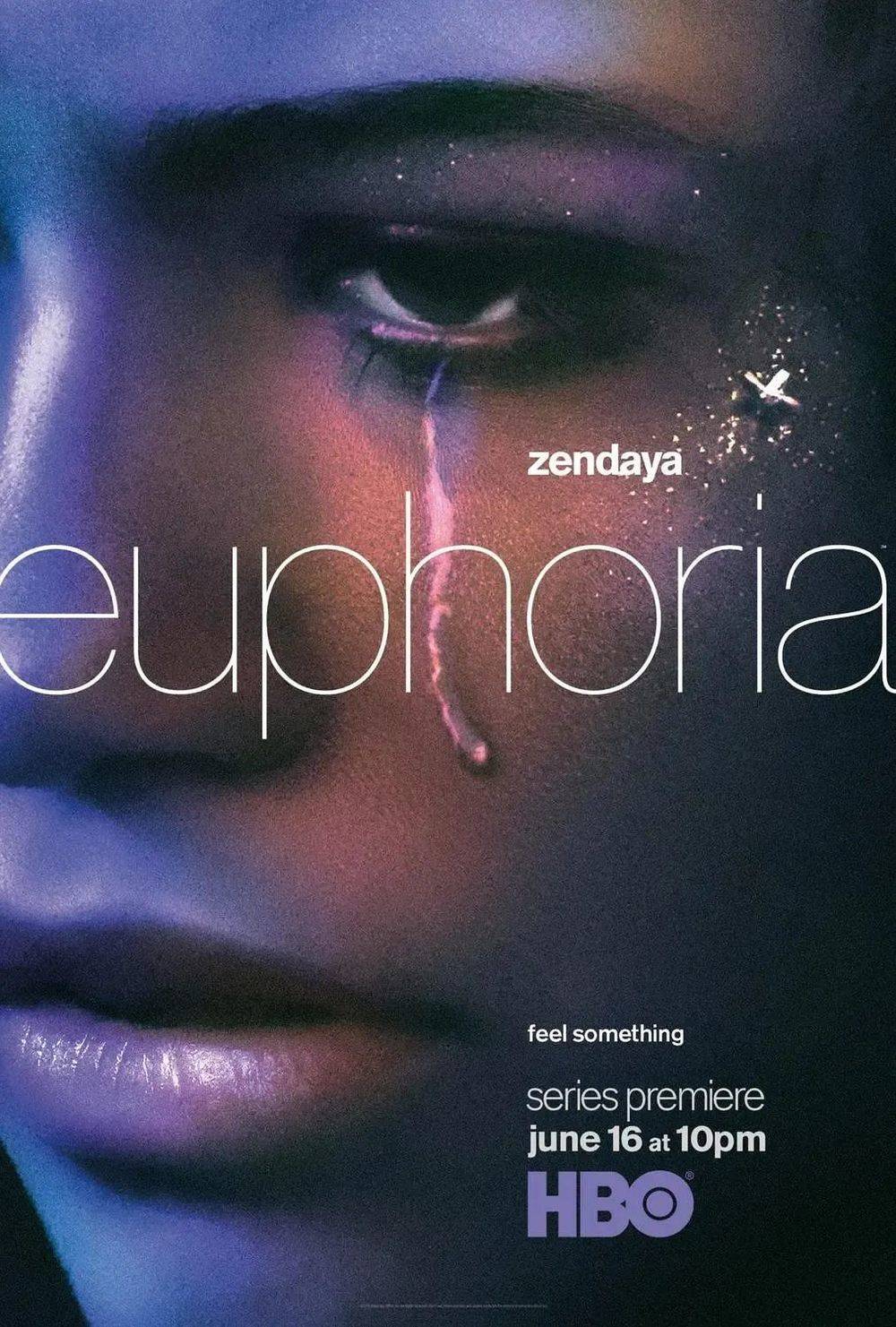

《亢奋》

看起来远离剧集工业核心的挪威,一部《SKAM》相继被七个欧美国家翻拍。项目的编剧、导演、制片人也是两名女性。她们是电视台的工作人员,从2008年就在摸索自媒体时代剧集的互动创新,和青少年会共鸣的内容,这才有了《SKAM》的大火。

这就是流媒体时代才会有的故事,无论是剧情上的个体化,还是创作方式上的个体化。上述作品的特点,就是都是在这个时代少年、青年会经历的迷茫和不知所措。无论在台词、情节、镜头语言、和观众的互动方式上,都有创新之处。当他们用这样的方式获得话语权后,或许也就有能力和机会,够到一些庞大的、需要精细工业化的IP和作品。

说到最后,技术只是技术,是蕴含着多种可能性的媒介。如果更关注技术的解放性力量——既是是对内容生产本身,也是对生产内容的人,那将会让技术变得更具想象力。

即使是描述自己是“绝望”的罢工的编剧们,也都在想办法玩花样。

有编剧在5月3日的罢工现场组织起了“相亲”活动。想要寻觅约会对象的成员们,可以带彩带,粉色表示有兴趣和女性约会,蓝色表示有兴趣与男性约会,紫色表示对每个人都开放。“不是每个故事都是关于爱情的吗?”有编剧对采访的媒体说,还有人说,将为改变而战与为爱而战结合起来,是一个有趣的想法。

罢工终会结束,创作永不止息。就像他们举抗议的牌子时上面写的,“我们知道怎么结束这个故事。”

本文来自微信公众号:毒眸(ID:DomoreDumou),作者:符琼尹,编辑:张友发