本文来自微信公众号:中国国家天文(ID:chineseastronomy),作者:苏湛,题图来自:《流浪地球2》

这个春天,最热门的科幻电影无疑是《流浪地球2》。这部续作不但将刘慈欣笔下悲壮的“刹车时代”完整呈现于观众眼前,还补充了大量高度契合原著精神的剧情细节。但就在这部被公认高度还原原著精神的电影中,却有一处改编引起了较大的争议:那就是用原创的“数字生命派”势力代替了原作中的“飞船派”,充当“流浪地球计划”的主要破坏者和反派势力。

事实上,影片中展现的两种相互竞争的方案——“流浪地球”方案和“数字生命”方案,恰恰指向人类的两种未来可能:作为宇宙种族畅游星海的未来,以及抛弃肉体与现实世界,将意识放逐到虚拟空间的未来。从2000年的中篇小说《流浪地球》到20年多后的电影《流浪地球2》,折射出二十年间人们对这两种未来前景信心的此消彼长。

星海遨游,最古老的科幻想象

探索和征服未知世界的冲动,曾经驱使着人类不断奔向更遥远的彼方,奔向星辰大海。

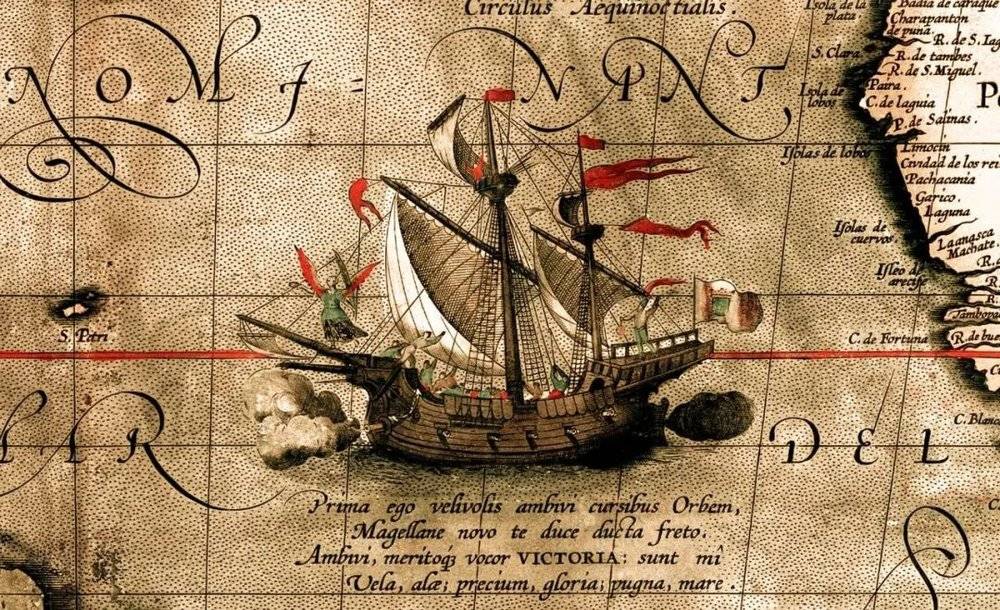

“星辰大海”曾经是对太空探险类科幻作品最简明的概括。此类故事的直系祖先是作为科幻文学源头之一的伪游记文学,而后者的文学传统又可以追溯到奥德修斯和伊阿宋。科幻文学中的星海遨游、异星探险,不过是英雄们在地球表面翻山蹈海、探索新世界故事的自然外推;当然,它也代表了这一文学母题最后的、最极致的形式——正如那句脍炙人口的名言指出的:“宇宙,人类最后的边疆”。

飞向深空,去探索其他天体上的陌生世界,这种想象甚至早在人类还被万有引力牢牢束缚于地表、坚信地球是宇宙中心的时代就已反复孕育。从嫦娥奔月到《神曲》,从卢西安到德·贝热拉克,随着科幻文学在科学革命大潮的浸润下正式诞生,太空毫无悬念地跻身为早期科幻小说最抢眼的题材之一;从坡到凡尔纳,再到威尔斯,这些科幻文学的奠基者不约而同地表示了对太空的浓厚兴趣;当时新兴的电影界同样选择用一个太空探险故事作为人类科幻电影的起点。毫不夸张地说,太空探险不但是科幻史上传统最悠久的题材类型之一,而且在相当一个时期内直接代表了科幻文学的公众形象。

太空探险与科幻之间的因缘当然不是一个偶然。作为人类最古老的故事母题之一,旅行探险文学本就反映着人类动物本能中最积极、最富侵略性的方面,即探索和征服未知世界的冲动。正是这种冲动,驱使着一个物种从地球的某个角落出发,最终扩散到整个世界。而奔向更遥远的彼方、获取更广博的见闻,也正是人类的科学事业赖以产生并蓬勃发展的动力之一。

自古以来,旅行探险就是人类拓展知识边疆的重要手段。而近代欧洲的大航海运动,更是科学革命时代重要的知识增长引擎之一。或者可以说,人类在地球表面的开拓与探险 活动本身就是14~19世纪科学事业最重要的组成部分之一,以至于“科幻之父”凡尔纳如此痴迷于这一题材,不断为其“奇异旅行”系列小说追加上新的篇章。

不过也正是在凡尔纳时代,人类地表探险的拐点到来了。截至十九世纪中叶,欧洲人的“地理大发现”基本宣告完成,笼罩在非洲、美洲、澳大利亚这些遥远大陆上的神秘面纱逐渐剥落。要维持“奇异旅行”的魅力,作家必须将他的主人公送往更神秘、更难以到达的目的地——海底当然是个不错的选择,地心也是,还有,就是地球之外。

凡尔纳第一次将地外世界,尤其是月球,当作人类可以触摸的真实世界的一部分来描写。他不但基于牛顿力学和当时可实现的技术认真考虑了往返太空的运载方案,而且根据当时的天文学知识描绘出几近真实的月球景象。以此为起点,人类进入太空,甚至到其它星球上去生活,开始作为一种严肃的可能性被考虑。

19世纪晚期天文学家弗拉马里翁对移民地外世界前景的乐观主义宣传,与20世纪初火箭工程师齐奥尔科夫斯基对宇航技术的完善,以及第二次工业革命的巨大成就——尤其是人类千年飞天梦的最终实现,都进一步刺激了人们对太空的兴趣和探索太空的信心,使太空题材在20世纪初逐渐成长为最热门的科幻题材之一。

不过在这一时代的太空题材作品中,占据主流的是一种朴素的、后来被称为“太空歌剧”的类型。与德·贝热拉克在17世纪创作的讽刺喜剧一样,“太空歌剧”只是将一些典型的地球故事简单地搬到宇宙舞台上,从牛仔、侦探、英雄美女到灭国伐兵、宫廷权谋。但是与刻意彰显荒诞性与非现实性的文艺复兴式讽刺故事不同,“太空歌剧”是被当作一种可能的未来现实来书写和阅读的。

在那个时代,20世纪初叶,即便是最粗糙、最拙劣的“太空歌剧”,也将这样的信念昭然于纸上:未来的地球人——不管他们拿的是光剑还是左轮手枪,他们的飞船是烧煤还是伏打电堆供电——他们终究会像征服地球上的海洋和新大陆一样征服整个宇宙,把人类的足迹印遍地球之外的每一立方寸空间。这种信心正是太空题材故事在20世纪初井喷式增加的基础,也造就了独属于那个时代、再也无法复制的“太空歌剧”的审美氛围。

以今天的视角来看,不仅仅是“太空歌剧”,即便是那些在知识和技术层面“力求严谨”的早期太空题材作品,对太空探索技术难度的估计也显得过于乐观了。除了对克服地球引力 所需的成本普遍有所低估,人们还想当然地假设目的地星球上都具有与地球类似的环境,尤其是拥有地球式的大气层——可能那里只是空气更稀薄些,“就像是在1100多米的高山上”。

早期“硬核”科幻片的代表,上映于1929年的《月里嫦娥》,不但专门插入了一段堪比科教片的对飞船结构细节、轨道设计方案,及其背后的天体力学原理的图解,甚至其所杜撰的火箭发射前倒数读秒情节后来还被真实的航天工程所借鉴,沿用至今……然而就是在这样一部如此考究科学细节的影片中,主角们却穿着日常服饰在月球表面随意走动打斗,毫无呼吸困难或失压之虞。

二战后,随着新技术手段的引入,天文学取得了突飞猛进的发展,人们对地外世界也有了新的认识。在1950年上映的《登陆月球》中,踏上月球的宇航员们终于装备了全封闭的宇航服。不过,这并未影响人们对太空探索前景的乐观判断。不但如此,随着美苏太空争霸战的开启,载人航天和登月相继实现,这种乐观情绪还被推向高潮。

当时的人们普遍相信,人类深空探索的下一个目标——登陆火星,在20世纪以内就能够实现。而对于正处于“黄金时代”的美国科幻文学而言,太空已不仅仅是一个热门的题材类型,它甚至已成为一种默认的故事背景。

阿西莫夫最著名的《我,机器人》系列小说就始自水星上的一座小考察站,他的《基地》系列更是以整个银河系为舞台。海因莱因则展示了未来星际战争的各种可能性——在月球上、在火星上、在银河系边缘、在地球表面,与外星昆虫、与外星鼻涕虫、在人类之间……当然最具思想性和开创性的还要数克拉克——《流浪地球2》中令很多观众高呼震撼的太空电梯只能算是他诸多作品中相对比较保守的想象,甚至太空时代的开启本身在他看来也仅仅是人类“童年的终结”,融入宇宙文明的大家庭、实现文明形态乃至物理形态的彻底蜕变,才是人类文明的必然归宿。

无论如何,对于这个时代的人们来说,只有一件事是毋庸置疑的,那就是人类的未来,必将是徜徉在宇宙中的。

赛博空间,新兴的灵魂归处

随着计算机等新兴技术的飞速发展,人类走入了虚幻的赛博数字空间……

在太空技术突飞猛进的20世纪40~70年代,另一种即将彻底改变人类社会面貌的技术也正悄然兴起:计算机技术。尽管关于会计算的机器——或者按照更激进的表述,“会思考的机器”——的幻想和探索可能和人类的飞天梦想一样早,但直到引入电子管技术以后,相关进展才开始加速。

人们始料未及的是,电子计算机的发明不仅仅是把复杂、繁重的数学计算变得轻松迅捷,它还打开了一个新世界,甚至说开辟了一个新的空间维度也不为过。1952年,雷明顿兰德公司使用世界上第一款商用电脑UNIVAC成功预测美国总统大选结果,电子计算机从此开始被用来执行数学计算之外的越来越广泛的任务,人类也开始重新正视“会思考的机器”的构想,“人工智能”概念正式浮出水面。

在另一个方向上,随着人类神经信号的传递机制被破译,截至20世纪中叶,医学家们已经发展出一系列能有效影响人脑感知和控制肢体能力的手段。各种迹象表明,人脑也不过是一台可编程的机器。那么,如果截断并控制这台机器的信号输入和输出,是否足以欺骗人脑,让他即使被困在培养皿里,却仍以为自己是无限世界之主呢?

太空技术的进展也促使计算机技术走向下一个阶段。60年代,随着大推力火箭技术的成熟,美国军方在本土遭受毁灭性核打击的风险压力下,开始尝试构建生存能力更强的分布式指挥系统——ARPA网系统,首次实现了不同计算机之间的远程数据传输和共享。相关技术很快扩散为民用,演变为今天全球一体的国际互联网。通过国际互联网,分布在地球不同角落的人们被联结成一个连续的信息共同体。闭门家中坐,却可以实时了解地球另一边正在发生的事,或者轻而易举地与欧亚大陆另一端的朋友谈笑风生,确实让人恍若置身于一个超越日常维度的超现实空间。

同样是从太空探索的需要出发,1960年,神经生理学家克莱恩斯和克莱恩在《宇航》杂志上发表“赛博格与空间”一文,建议将一些“外源性设备”整合到人体上,构成一种“自我调节的人机系统”,从而弥补人类与生俱来缺乏的对太空环境的适应能力。他们称这种由人机共同构成的“集成的内稳态系统”为“赛博格”,即“控制论生命体”。

正是在上述科技进展的背景下,赛博朋克诞生了。不同于星际旅行,这是一个古人从未触及过的想象维度,因为他们从未有如此迅捷、如此丰富、如此立体地感受信息流冲击的经验。1981年,吉布森在短篇小说《燃铬》中首创“赛博空间”一词,正式为这个新世 界命名。

在此后的一系列作品中,赛博朋克作为一种文学风格逐渐丰满起来。吉布森的主人公们或通过将自己的神经系统接驳到服务器上,穿过信号线去盗取数据;或利用改造过的大脑,化身人体U盘,偷运文件;或通过虚假的信号刺激去体验他人的人生经历。信息、数据、虚拟现实、人体改造、对记忆和心智的操纵,成为赛博朋克的标志性题材。

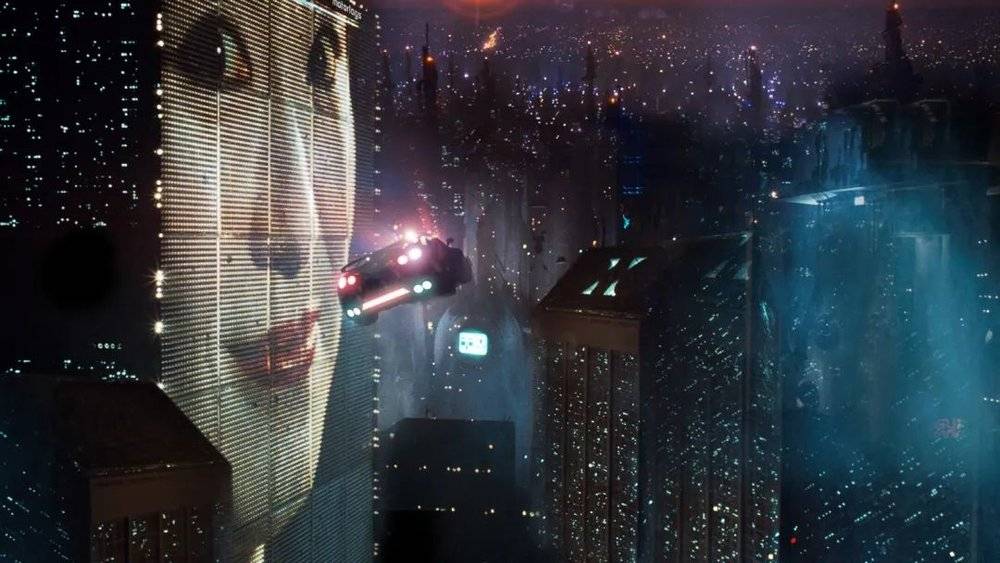

值得注意的是,早期的赛博朋克作品与同时代的其他科幻作品一样,是以人类对星辰大海的征服作为默认背景的。在吉布森80年代初创作的第一部赛博朋克长篇小说《神经漫游者》中,最重要的一部分数据被藏在高悬于轨道空间的“高轨站”自由彼岸号上,主角不得不搭乘太空船去完成任务。同时期上映的由迪克作品改编的电影《银翼杀手》是一部被认为定义了赛博朋克视觉风格的作品,这部电影及其原著都将反派复制人设定为人类外太空殖民地的奴隶劳工。

上世纪90年代末,情况开始变得有些不一样。此时,好莱坞科幻电影已稳稳地取代小说,成为最有影响力的科幻艺术载体。1999年,根据原创剧本拍摄完成的《黑客帝国》不仅开创了电影特效技术的新时代,也将人类关于赛博空间的书写推进到一个新阶段。次年上映的《细胞》则把镜头投向人类的心智世界,那些令人目眩神迷的镜头再次说明了人类的内在世界多么适合用来炫耀视效技艺。

一时间,赛博空间、意识、虚拟现实成为科幻电影的新宠,从《黑客帝国》三部曲,到《盗梦空间》《源代码》,再到近几年的《头号玩家》。在这些作品中,太空已不再是一个必要背景,其中一些作品甚至明确将技术背景设定为低太空技术或无太空技术。最具象征性意义的是2012年翻拍版的《全面回忆》。也许是因为年轻一代的导演和编剧看不出把这样一个故事安排在火星上有什么意义,他们全面放弃了与火星相关的设定,把整个故事拉回到地表的凡尘中。

诚然,太空尚未从科幻世界消失,它仍然存在于漫威和DC的超级英雄故事中,存在于 《星球大战》《异形》等70、80年代经典科幻片的续作中。甚至一些心怀理想主义的科幻影人也在努力尝试,希望创造太空科幻的新辉煌。《星际穿越》《火星救援》《太空旅客》等一系列作品甚至取得了相当卓越的票房成绩,人们也会为《星际穿越》展现的宇宙奇景而惊叹,就《火星救援》中的土豆种植计划而展开热议。

然而,20世纪太空文学和太空片带给人们的那份心灵悸动,却始终难以再现。究其原因,也许是因为在这些作品的镜头中,以及在观众的心中,缺少了一味重要配料——对即将到来的太空生活的信念。尽管仍然可以愉快地畅谈星辰大海,但在每个人心底,已不再坚信这种未来的必然性,甚至可能性。而一旦失去了对现实可能性的信念,太空也就变得与桃乐丝的奥兹国或爱丽斯的镜中世界一样,有趣,但也仅仅是有趣了。

上图为2014年电影《星际穿越》下图为2015年电影《火星救援》

对冲出“摇篮”的信念的丧失,恐怕不得不归咎于太空探索事业本身的停滞不前。冷战的结束不但击垮了20世纪人类太空探索的急先锋苏联,也让西方阵营因丧失竞争对手而放慢甚至停下了进军太空的脚步。登陆火星计划被无限期搁置,月球表面不再有人类涉足。

2001年,曾作为人类太空时代的图腾的“和平”号空间站轰然坠落,而计划作为其接替者的国际空间站却建造缓慢且故障频发。与此同时,随着对太空探索的研究和实践越来越深入,越来越多的技术难题也重新被认识。

地球磁场对恒星风的屏蔽作用让人们意识到,在远离地球保护的地方,恒星风带来的致命后果要比以前估算的严重得多,零重力可能对人体造成多重不可逆损伤;一度雄心勃勃的“生物圈2号”计划两轮实验均告失败,证明在月球或火星上建立玻璃罩式殖民地的构想至少目前无法实现。

而太空运载技术虽然愈发老练,但早期预想中被期望能够快速降低的运载成本却数十年来雷打不动。试图通过增加重复使用率来降低成本的航天飞机技术,最终也被证明不但需要更加昂贵的维修、存放和保养成本,还会引入严重的安全风险,造成血的代价。

除了技术瓶颈,商业价值的缺失也日益消磨公众对太空的兴趣。尽管对人造地球卫星技术的商业应用已日趋成熟,但绝大部分有经济价值的应用都集中在近地轨道空间;商业载人航天业务的尝试,仍不过是极少数富翁手中的昂贵玩具。

相比于星辰大海,赛博空间或“元宇宙”才是21世纪国际金融资本的新舒适区,而更高的曝光度又会反过来引导社会公众去更多地谈论这些话题,也让更多的创作者,尤其是导演和编剧们,更愿意去涉足这些题材。在“钱”途面前,留给太空的,也就只剩下情怀了。

刘慈欣的焦虑

还会有人仰望星空吗?

刘慈欣大约在1999年左右创作了《流浪地球》这部小说。彼时,虚拟空间的入侵与真实宇宙的退却势头尚未如数年后那样明显。在小说原著中,贯穿整个故事的矛盾其实只能算是星辰大海主义者之间的内战,不但没有“数字生命”什么事,连计算机技术出场的机会都不多。然而进入21世纪10年代,随着在科幻创作领域以及在大众话语中虚拟现实与太空探索两种话题热度的此消彼长,刘慈欣对人类全员数字化前景的焦虑甚至绝望也在与日俱增。

在他为2016年春节创作的贺岁短篇《不能共存的节日》中,外星人将加加林乘坐“东方号”飞船进入太空的一天命名为地球人类的“诞生节”,但最终又因为人类脑机接口技术的突破而宣布人类文明已经“流产”。

2018年的中篇小说《黄金原野》中——这也是目前刘慈欣已发表的最新一部作品,更是讲了一个颇具反讽意味的故事。在一个所有人都沉溺于虚拟空间,不再仰望星空的时代,一名少女以一场献祭式的太空远航,将地球上所有人的目光都聚焦到自己身上。

地球上的死宅们,则通过家中的虚拟现实装置随少女一起畅游了太空,见证了宇宙的浩瀚与伟大,最终洗心革面,重拾星辰大海的理想。尽管故事的结局理想得有些缺乏真实感,但从中不难看出刘慈欣对人类这两种未来可能前途的好恶,以及他的理想与希望。电影《流浪地球2》中“飞船派”被“数字生命派”取代的这一笔修改,恐怕也正是这20年来刘慈欣自己心路历程的浓缩。

乘着服务器远航

哪里才是人类未来的最终归宿?

人类的未来终将走向哪里?是冲出“摇篮”,跻身宇宙种族之列,还是满足于电信号刺激营造出的虚拟快乐,躲进硅芯片搭建出的无限空间中老此一生?

也许这两种未来并非不可调和。在芬兰作家拉亚涅米的《侠盗诺昂》系列小说中就勾勒了这样的一个未来。那时,人类早已掌握了成熟的意识上传技术,甚至可以随意拷贝、复制自己的“魂灵”。而地球也早就盛放不下数量急剧扩张的“魂灵”与人类的野心。人们在太空中搭建起行星般巨大的服务器,乘着服务器在宇宙间纵横。也许这才是“数字生命派”与“流浪地球派”的共同归宿。

节选自《中国国家天文》2023年3月刊

作者简介:苏湛,北京师范大学哲学博士,中国科学院大学副教授,历史系副主任。研究方向为物理学哲学、物理学 史、科学文化。

本文来自微信公众号:中国国家天文(ID:chineseastronomy),作者:苏湛