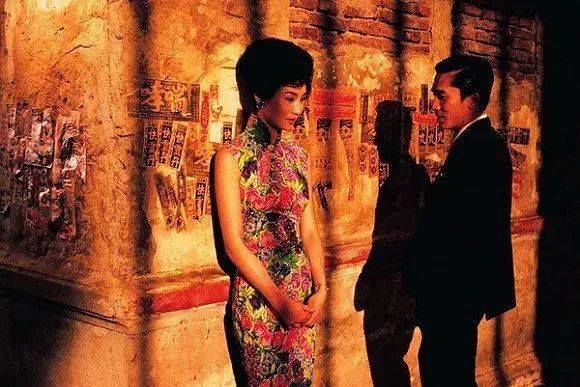

本文来自微信公众号:界面文化 (ID:BooksAndFun),作者:徐鲁青,编辑:黄月、潘文捷,题图来源:《花样年华》

18岁时,Christopher Doyle当上了海员,他在大海上漂泊数年,去泰国当中医师、印度从事钻油工、还在以色列放过牛。30岁时,他漂到了香港,中文老师给他起了一个名字——杜可风。

“我是水手,喜欢飘来飘去,所以当然是风。”

那时杜可风并不知道,几年后他就会停止漂泊,和一个叫王家卫的人在香港拍了二十多年电影。最早停泊香港时,他因为付不起昂贵的学费,跑去台湾,并认识了后来影响台湾电影新浪潮的一群年轻人,其中便有杨德昌与张艾嘉。他们邀请杜可风拍《海滩的一天》时,他还没学会打光,最后却“莫名其妙”拿到了亚太影展最佳摄影奖。一年后,杜可风回到香港,正逢崭露头角的导演王家卫寻找合作摄影师。

如今,杜可风71岁了,仍然爱喝酒跳舞,从没想过哪天不再拍电影。几年前他定居上海,常常穿着标志性的“破烂裙”,在市区某梧桐街道一带散步,和每个认出他的路人合影聊天,他那张醉醺醺的、兴高采烈的脸时不时出现在社交网络上。

杜可风新书《漆中之黑》的发布会现场挤满了观众,楼梯堵得水泄不通,他狡黠的俏皮话引得全场笑声连连。活动结束后,界面文化采访了他,谈到了王家卫、空间感以及电影与朋友,第二天,杜可风又将赶赴新剧组拍摄了。

界面文化:1990年,你和王家卫初次合作了《阿飞正传》,后来又一起拍了一系列电影,和他合作是什么感受?

杜可风:拍《春光乍泄》的时候,我们已经拍了《重庆森林》和《堕落天使》,全世界的人都开始模仿我们的风格和手法,所以我觉得离香港越远越好,这样才会有一种新鲜感,才会有另外一种创作的空间。我们到了一个和香港完全不一样的空间(阿根廷布宜诺斯艾利斯),跟中国社会完全不同的文化,你才会发现你自己文化的重点在自己身上。

《春光乍泄》里一半左右的画面都是在一个房间里拍的,那个房间好像香港对不对?我们跑了那么远,到最后就是在一个香港随时可以找到的房间(里拍电影)。但这是一个很重要的过程,有其他的角度去看你自己,你才会发现自己身上什么东西重要。

界面文化:谈到房间,你曾说从王家卫身上学到的一件事情是,“空间感”对一部电影是多么重要。空间感是什么?

杜可风:我们所有的电影都在说空间跟人的关系。我在书里说,这是一种“风水”,比如你去一个餐厅会想坐在某一个位置,因为那个风水会影响到你的选择。

我觉得电影就是人跟空间的关系,以及在这个空间我们和其他人的关系。我们电影大部分的主题,都是内在空间跟外在空间的一种对比,尤其是我的工作——造一个光线、找一个空间、质感、某一种音符,找到这些之后,电影里的人才会真正存在,可能性才会开始演变出来。

界面文化:你说,“我和王家卫的电影——都是受文学而不是电影所启发。这和南加州大学教你的不一样,从来都不是三幕式结构,但我认为我们制作的电影是爵士乐,是文学性的,是另一种观影体验。”音乐与文学是如何滋养电影的?

杜可风:大部分的美国电影都是一样的故事——先有冲突,然后一点点了解你,最后有个结果。很多电影都是这种结构、风格和调度,用摄影机的方法也是一样的。

我觉得文学最大的特点——尤其是诗——在于对空间的调度感比一般的电影更自由。书是一个人写,但电影不是那么容易,所以一定要和合作者有默契,音乐也是这样。节奏感、构图、空间还有结构的可能性,都是文学和音乐给的更大可能性。

界面文化:一部电影有剧情、视听、节奏,你最看重的是什么?不那么重要的是什么?

杜可风:最重要是人。你没找对合作的对象就完蛋了,人找对了,做成什么样都有可能。

导演的意图是什么,对创作有没有热情,这些才是最关键的,是不是有经验不重要。如果是一个非常理想主义的、刚刚出道的导演,Ta想要创作一个新鲜的故事,对电影风格有自己的期待和要求,那我一定会跟ta说,这是最关键最重要的。你没有自己的特点,没有一种精神,没有一种爱,开什么餐厅,还不如开一个便利店。

界面文化:如果是评价一部电影,你觉得什么最重要?

杜可风:我不会评价一部电影,我甚至很少看电影。我是做电影的人,所有的电影都是好的,从这个出发点再给一些看法我觉得比较好。

很多人叫我去做评审,我完全反对。第一,我没有兴趣去评论别人的东西;第二,怎么说哪个是最佳呢?任何一个电影节——尤其是奥斯卡——当年被称为最佳影片的,现在没有任何人看,当年被淘汰的,现在很多是经典作品。好坏是太主观的东西,我对评论没有任何兴趣。

界面文化:你曾经提起朋友对电影很重要,拍任何一部电影你都要和某人度过至少6个月,但不会想要和迈克尔·曼或詹姆斯·卡梅隆共度6个月。为什么?你讨厌和什么样的导演合作?

杜可风:我讨厌霸道的导演,讨厌独裁者。很多人是独裁者,没有意思,你不需要我,你自己去拍。我需要的是互相尊重,互相来往,要有期待和信任。

界面文化:类似朋友的关系?

杜可风:对,新朋友,不是老朋友。彼此之间有好奇,对方有什么我没有,我有什么对方不一定有,这种来往是最完整、最新鲜的。

《我所追求的真诚》

(节选自《漆中之黑》)

作者|[澳] 杜可风 翻译|张熠如 张露婷

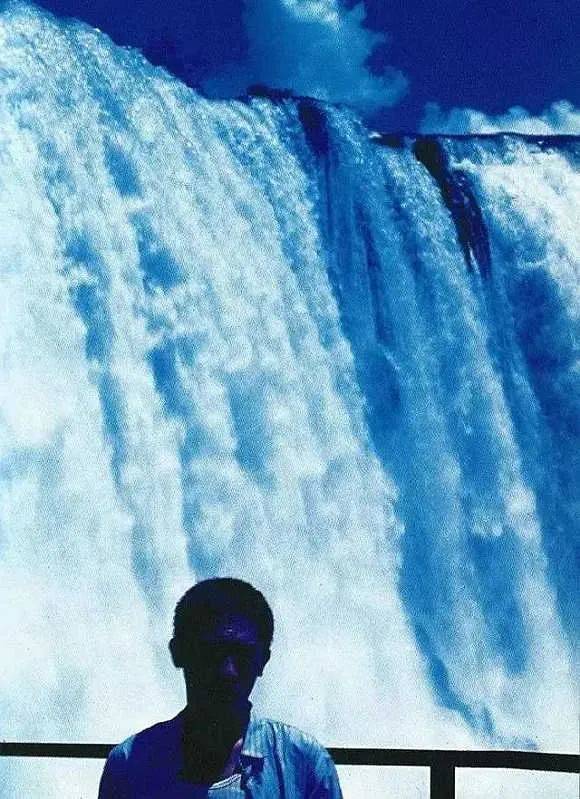

伊瓜苏瀑布是阿根廷北部和巴西南部的分界线。

在当地印第安人的瓜拉尼语中,伊瓜苏意为“大水”,它宽达四千米,平均落差七十五米,是世界上最宽的瀑布。

在《春光乍泄》里,它意味着梁朝伟一段人生旅程的终结。

但这段旅程通向何方呢?是他接受了爱人的离去吗,还是他意识到人类终究孤独?抑或,他明白了,与大自然无尽的力量相比,我们是多么微不足道?

我不用去研究不是我强项的范围,我只认真负责好摄影师的任务,我要做的只是拍摄而已。

我们打算从高空中拍摄瀑布。我们不想拍成那种风景明信片,而是要拍出一种抽象的美——一种对瀑布能量的赞美。

想要实现这点,就必须坐直升机,但我们仅有的那架直升机并没有配备拍摄的器械。而且,它真的太小了。它小到只能容纳飞行员、我、我的相机和助手——我带着助手是因为要“以防万一” ,万一我掉下去的话,助手可以继续掌机哈哈。

会有什么“万一”呢?“万一”就是,我们在直升机周围安装了一个框架,再用蹦极带“固定”住相机。这样一来,相机就挂在了直升机的外面,而我虽然坐在机舱的地上,腿却只能靠在外面的架子上。助手在我的腰间系了一根绳子,这也就是唯一能救我的东西了。

瀑布离机场有二十分钟的路程,我们的直升机燃料也不多。从机场飞到瀑布后,我们最多拍摄十分钟,就必须返航。瀑布的水流速度大约在每秒1756m³/s,最低到最高45700m³/s,是全世界最快的,比其他瀑布要快好几倍,这产生了巨大的下拉力。因此,我们离瀑布上方至少保持一公里的距离,才不会被吸进去。

我刚刚说过,我们想要拍出那种抽象的、超凡脱俗的画面,但伊瓜苏瀑布是一处旅游胜地,在它周围,到处都是酒店、游船和桥梁。

我想去拍摄,但就是没法在画面中避开那些酒店之类的杂物,我们的飞机离瀑布也还有一段距离,不能垂直往下拍摄。该怎么办呢?

我灵机一动,提议让直升机侧着飞,在瀑布上空盘旋。飞行员说他可以试试,但我们的燃料快用完了,只能实验一次。

他将直升机倾斜过来,我的脸正朝下方,半个身子都悬在机舱外面。我和死亡只差这一公里了。在我和死亡之间,只有一根绳子和蹦极带。眼前的一切变得明晰起来。不管相机有没有拍下来,我都已经看见了我想要的一切:

信任

同情

需求

目的

耐心

做到极致

失去自我

我看到了一切,就是没有顾及自己的恐高。或许,正因如此,我才拍到了这么久以来最难忘的镜头。这个镜头,为《春光乍泄》拉开了序幕,整部电影由此展开。

书摘部分节选自《漆中之黑》,经出版社授权发布,较原文有删节。

本文来自微信公众号:界面文化 (ID:BooksAndFun),作者:徐鲁青,编辑:黄月、潘文捷