本文来自微信公众号:琥珀BOOK(ID:hupobook),图片:琥珀BOOK,头图来自:《遇见你之前》

“当呼吸机是肺, 透析机是肾, 血仪器是骨髓,鼻腔进食管是肠胃,几乎所有生理机能被机器代替时,患者/我们到底是死了还是活着?”

“假如你必须选择如何终结自己的人生,你愿意以怎样的方式离去?”

4月16日,在“不一样的社会观察”第三季恳谈会上,清华大学社会学系教授景军和云南大学社会学系副教授袁长庚不约而同地针对“生死”话题发问。

景军老师收集了401份死亡叙事,提炼出“尊严死之辩”的问题,叩问“死亡的现代性”。袁长庚老师则在“理解死亡”的大学通识课上,直面了年轻人的生死观变化。

本期,我们精编了两位老师的现场发言,与读者朋友们一起探问生死。

一、临终关怀与尊严死之辩

景军:清华大学社会学系教授。1994年在哈佛大学人类学系获博士学位。目前研究重点为涉及公共健康领域的社会和政策议题。

这是一个合作研究,是跟中国11所大学的教师联合一起做的。我们收集了401份死亡叙事,包括家属、医务人员、社工、志愿者、护工。与访谈对象的交流时间最短20分钟,最长几个小时,其中家属有关亲人病故的叙事内容极为丰富。

我们的研究意识首先是探索死亡的现代性。在我的定义中,死亡的现代性主要由科学技术决定,二战以来,各种各样的先进医疗技术出现。在文章里,我写了这样的话:“当呼吸机是肺、透析机是肾、血仪器是骨髓、鼻腔进食管是肠胃,几乎所有的生理机都能被机器替代时,患者/我们到底是死了还是活着?”

在我们国家,我们对死亡判断是以呼吸、心脏和脉搏作为标准,在一些西方国家,脑死亡也被作为判定死亡的一个标准。脑死亡给科学发展留出更大的余地,也就是在脑死亡的情况下,人们进行器官移植的可能性更大。总而言之,在大多数情况下,现代人的死亡都是带有现代医疗技术干预痕迹的死亡。

我们研究的问题是比较传统的善终之难和现代的善终之难。传统善终之难主要是指这个人不是死于非命,也不是横死,而是善终,就是一种正常的病死或者更高境界的自在圆寂。但要把传统的善终概念移到现代就非常难了,因为现在的死亡多少都带有一些野蛮的意味。所谓野蛮,即我们并不让死亡自然而然地发生,我们会采取各种各样的方式对死亡的过程进行干预,我们想把已死的生命变成非死的生命,我们想把非死的生命变成仍然活着的生命。

在这种意识之下,现代人的死亡确实出现了一个大挑战。面临这种挑战,有一些学者和社会人士提出安乐死、尊严死、临终关怀的医院化以及安宁疗护的普及化这样一些概念,所有这些概念实际上都是针对野蛮死亡的状态提出的。

在这个研究问题之下,我们提出三个具体问题:尊严死怎么才能可能?在生死关头,中国人的孝道怎么才能可能?最关键的一个问题,可能也是很多人过去不经常想的,即一种正常的死亡而不是壮烈牺牲,这种正常的死亡能够有价值吗?

1. 尊严死何以可能?

谈到死亡的时候,我们首先要意识到死亡问题带有社会不公正的问题。比如在我们国家,农村居民因病死于家中的比例大大高于城市人口,各种人群因病死于家中的比例大大高于公职人员,低收入的人因病死在家中的比例大大超过高收入人群。即便是城市居民公职人员或者高收入者,他有经济条件,死于医院的时候,也往往难免身心的极度痛苦、医疗费用过高和过度诊疗。这彼此之间的绑架,导致患者耗尽一生的积蓄。

我们做过700多个癌症患者及其家属的采访,灾难性医疗卫生支出占94%以上。这个“灾难性”有严格定义,他一个月到一年的医疗费用超过家庭收入的40%,就是一种灾难性的医疗卫生支出。当既不能救命,又不能保证基本尊严的时候,这种双重的剥夺是一种“肉身经济”的必然。

2. 生死关口的孝道何以可能?

我们通过400多个死亡叙事,100万字的资料收集,从每一份文件里大概都能看到,在生死关头,我们中国的家庭是冲在前头的,比医生、护士走得更远,比其他任何医疗干预走得更深。也就是说,在生死关头,家庭是最主要、最基本的一个照护单位。但是传统的孝道和传统的亲情观念也具有双刃剑的性质,体现在病人的知情权和自决权的困境。

通过我们的研究,在濒死状态的时候,他的濒死意识可以分成四种:第一个是全然不知,他自己还以为非常好,但实际上已经生命垂危了;第二个是自检自觉,医生也不告诉他,家属也不告诉他,他用各种方式能够察觉到;第三个是善意维持对生命的幻想;第四种是能够公开地讲,做好死亡的准备。

在这种情况下,孝道实际上是非常难的,或者说个人的自主权是非常难的,他缺乏的是医事三方协商机制,也就是患者、家属和医生能够形成一个比较好的互动方式。我们通过大量的调研,最后发现最严重的问题就是个体的自决权会丧失,因为缺乏医事三方的协商机制。

3. 有价值的正常死亡何以可能?

正常死亡这件事变为一个更严峻的问题,就是我们怎么能够在死亡中发现死亡本身有价值。清华大学的老教授潘光旦先生在1947年时曾写过,中国人面临死亡的时候,对大多数人来说是一个正常的过程。因为以前的中国人对待死亡有一套传统规则。我这里说的是“超自然主义信念”,实际上就是宗教信仰,相信人可以转世、人可以再生、甚至身体可以投胎,另外中国人还有一套观念就是血脉传承,也就是说你膝下有许多子女,你会感觉到你的血脉在传承,从中也可以得到些安慰。

潘先生还提到,中国人面对死亡时的不畏惧,还有另一种出路,也就是立功、立德、立言。潘先生认为,这对少数人来说仍然是可能的。我认为,立言、立功这两件事情还是比较现实的。古代人所谓的立德是对国家直接作出贡献,但是在生活中立功、立言还是可以的。

在现代社会,怎么具有超自然主义的概念?怎么还能继续血脉传承?怎么立功立德立言?这都跟现代社会的现代性稍微有点脱节。我们通过研究发现,一部分已经亡故的人有一种“有价值的正常死亡”,实现的方式是通过生前的预嘱对生命作出安排:

一部分通过生命的赠予,比如向社会捐赠器官;一部分是物质赠予;还有一部分人选择生前葬,就是在自己还没去世的时候,就选择与自己的亲人告别、与自己的同事告别,因为他已经得知自己得了重病,这时他还可以表达对其他人的期待和鼓励;最后一种是生态葬,如海葬。通过我们的研究,在一部分已故者自己的作为上,我们能够看到正常死亡是可以有价值实现的。

在我们的研究中,我国生前预嘱的推广有两个版本,一个是法学界的版本,一个是从美国抄来的版本。我们把这两个版本跟死亡叙事的资料对比发现,在400多人中没有一个人用过正式的推广文本。在这两个版本中最主要的问题是什么呢?我认为,这两个版本全都是“我”字当头。

法学家的版本是:“我不愿意接受心脏复苏术”“我不愿意使用呼吸机”“我不愿意给予人为的进食和水”“我不愿意使用抗生素”“我不愿意气管切割”“我不愿意接受创伤性治疗”“我不愿意接受以下其他治疗”。从美国抄来的版本是:“我要或者不要什么治疗”“我希望或者不希望用生命支持治疗”“我希望别人怎么对待我”“我想让家人和朋友知道什么”“我希望什么人帮助我”。从行为上大家就能看出来这是“我”字当头的生前遗嘱,我认为,在中国社会,“我”字当头是行不通的。

深圳市已经做出了决定,使用“我”字当头的遗嘱,即死亡选择权。深圳市在全国带头去做,它的口号是让生命有尊严地、安然地谢幕。但是,安然谢幕恐怕是有问题的,因为我们一个人在社会并不是个体的存在,而是一种“关系自我”,这是我们通过研究提出的一个新概念。

在关系自我中,我们可以发现,这个房间里有朋友关系、师徒关系、夫妻关系、亲子关系,各种各样的社会关系。在我们临终决定的时候,首先我们会考虑到自己,但是我们的临终决定一定是和他人有关联的。在谈及尊严死的时候,“我”字当头、唯我的归宿还有一个问题,它不去鼓励一种反向关怀。当一个人临终的时候,他接受关怀,这叫我从别人那儿得到关怀,但是一个临终者如何对他者、对世界表示关怀,表示一种反向的关怀?

我们通过很多叙事发现,有很多老年人在去世的时候,都用挣扎的声音和挣扎的身体或手势来表示最后对世人、对家人的关怀,比如:我的房子应该怎么处理、你妈妈该怎么照顾、我最担心什么事情。按照我国传统儒家的家庭伦理来说,这是我们可以想象到的。但还有一些是超越性的,比如:有人会说,我既然不成了,虽然我很有钱,我也不希望延长我的生命,我希望为社会把这笔钱节省下来;还有人选择了生态葬,比如海葬,我不占用土地;还有一小部分人选择了捐献自己的眼角膜、自己的肾等等。总而言之,这些都是我所说的反向关怀。

反向关怀在儒家、道家和佛门中人里都有文字性表达,比如佛门之人所讲的世间法和出世间法。世间法就是一个人在临终的时候对周边的人表示反向关怀,出世间法就是我以我的死亡的这个过程向世人证明死亡并不可怕。这两个都是一种反向关怀。

尊严死现在非常难的点在于现在的医疗生态基本上是一种工厂政体,充斥着肉身经济。肉身经济的代表之一就是过度治疗,医德发生了危机。在我们的这401个叙事中,一个人得病了之后,尤其是农村的人,他首先想到的是我要给我爸妈找最好的治疗条件,从此开始他就动用自己的社会资源和关系。刚才讲的四种濒死意识是来自告知之难。

我们的研究同时还有900份问卷,发现患者自己明确地决定自己最后应该怎么度过、最后应该有什么选择的只占20%,其他的所有决定都是别人做出的决定。别人做出的决定中有70%以上是孩子们做出的。孩子们做出的决定跟老年人做出的决定又是不一样的,老年人做出的决定是放弃、保守治疗,孩子们做出的决定是坚决不放弃,倾向常规治疗。在这种医疗生态之下,法律中所讲的、从美国抄来的“个人主体性”的讲法是有点行不通的。

我用一张照片展示一下“关系自我”,这是中国一位特别著名的艺术家渠岩用照相机照出来的一个人临终时家人们的照顾。父亲坐在床边,母亲坐在对面的床上,小姨坐在母亲的身后,旁边是爷爷。从照片中我们看到,当一个人临终的时候,他绝对没有自我的存在,或者说他有自我的存在,但是和他人是并行的。

根据数据可以看出,由于医疗家庭主义的存在,预立医疗照护计划(生前预嘱)在中国的前景是渺茫的,我们需要从患者个人自体性的唯一选择转向一个协商性的选择。

关于反向关怀,我引用唐代诗人寒山说过的话:“庄子说送终,天地为棺椁。吾归此有时,唯须一番箔。”即是说,我活着的时候可以非常灿烂,离开这个世界的时候可以一切从简。

再讲一些反向关怀的实例。比如上海教师于娟,在得知自己得了不治之症之后,坚持写了十多万字的日记,有两千多万人读过她的日记。这就是她以死来表示对他人的关怀。作家史铁生最后的几部作品都是在讲自己的肉躯和身心在和病魔做斗争的经历,他最后选择了大体捐赠。

这是北京、上海、青岛、深圳各地的海葬数据:上海(1991~2020)4万余例;青岛(1991~2020)1.7万例 ;北京(1994~2020)2万余例;深圳(1998~2020)3.6万例。这种海葬几乎全部是被火化了的。

这次活动现场有很多人在写作,虚构写作或非虚构写作都没有关系,我觉得是你中有我、我中有你,虚构里也有真实。去年有一位导演让我参加他的一部电影,电影中讲到如何处理死亡,我没有接受,但是他给了我一个灵感,我自己要写一部电影剧本。剧本中的四个人都是我多少知道的四个人。

第一位就是清华长庚医院的路桂军大夫,他四年前在北京举办了一个生前葬。那天上午我到了会场之后,发现会场中摆了一具棺材,路大夫就在棺材里躺了两个多小时,旁边的人都是吊唁的。最后陆大夫从棺材里爬出来跟大家交流,他办这场生前葬的主要想法就是突破国人的死亡话语禁忌。

第二个故事是发生在南京鼓楼医院的一件事情,一对夫妇留下了人工授精的胚胎,但是他们出了车祸死亡,男方家母亲坚决要把胚胎取出来,拿到缅甸找代孕,女方母亲觉得可以把胚胎送回到大自然。

第三个故事是一个富翁,生前想自己做器官捐赠,但由于他的子女坚决反对,把这个富翁变成了一个植物人。

还有一个故事是一个云南的农民背着自己父亲的尸体一路走回云南,试图让父亲魂归祖界。

最后,我用“告别冰山”来结束,是什么意思呢?冰山在近100年以来一直在消失,它和我们的生命是一样的,冰山的消融和人的生命消融道理是一样的,是自然界的悲哀,也是人类的悲哀。我想通过这幅画和“告别冰山”的这四个故事想告诉大家的是什么呢?实际上,生活的复杂性比我们学者面临的分析归纳的这些概念总结还要复杂。

二、知识介入世界:“理解死亡”通识课的“创作理念”与实践

袁长庚:云南大学社会学系副教授,香港中文大学人类学博士。主要研究领域为医学人类学、伦理人类学、生死学。近年来关注转型社会的死亡观念重构与临终实践。

今天来的大多数我的同行、师友都要讲一个具体的研究或者最近这些年的发现,但是我做的这个事是一个份内的事情,不是一个成型的表述。按照这个活动的要求,我可以帮助大家了解当代社会的某些面向,这是我这个课没有办法做到的。

去年,借着几位媒体朋友的报道,突然这个课就进入了公众视野,对我有很多溢美之词,但是我个人觉得这个课不能算是成功,它有无数遗憾,到现在为止也没有形成一个体系式的一本书或者某些成型的论述。

上星期在云南大学开了一个人类学的会,我从做艺术的朋友那儿偷了一个概念,或者说偷了一种讲述的方式。我就谈谈如果把这个通识课当作一个艺术作品,我的创作理念是什么,以及在这个过程中它做到了什么或者没做到什么。

这门课程是在深圳南方科技大学任教的时候开的一门全校通识选修课。南科大这所学校,比较特殊,每年只招收理工科的学生,没有文科专业。当时我们人文科学中心和社会科学中心主要是向全校的同学们提供人文社科类的通识选修课。因为没有学科建设,可以说设计课程非常宽松,你只要是论证觉得合理,基本上都会通过。这个课我开得特别早,一到学校以后第二学期就开了这个课,一共开了5次,全校学生都听。

我想分享当时开这个课的一些想法,这是我这些年来最有感触的一个部分,因为我一毕业,毕业证都还没有拿到就进了南科大教书,南科大的状况又比较特殊,尤其是我在的前一两年,改革的口号和探索的惯性还在的时候,我一上讲台就遭遇了很大的冲突。我相信很多同行,跟我年龄差不多,我相信我们在读博士的时候,对自己未来的工作状态是有个想象的,比如我就是一个人类学老师,我就讲人类学通识课、基础课、专业课,最多讲讲一些跨专业选修课,饮食人类学、全球化研究等等。

简单说,在我的培养体系里,我作为一个知识分子是在一个具体的专业化轨道上前行的。但是我在南科大一上讲台就遇到一个冲突,其实在座的学生对于你的学科体系里成立的逻辑没有任何意义上的兴趣,他不用去关心为什么全球化在人类学里是一个问题,他反而会问你一个更根本的问题,比如:为什么全球化这件事重要?因为我已经生活在一个全球化的世界了,我没觉得我遭受到什么冲突或者有什么不适的问题,但是你为什么告诉我这个事重要?

第一学期我上课上得蛮成功的,这个过程里比较痛苦的问题是,我感觉这个课堂离学生是有距离的。我当时有一个感觉,学生要求我在这个课程框架上处理的问题跟我自己想象的这个课的设计是有区别的,学生要求我,你要直接回答意义、价值,什么东西为什么是对的、为什么是错的。因为我不是教历史、教文学,我不能在审美或者在历史事实上去理解、去告诉学生我授课的意义。

我作为一个人类学家,你讲的所有的课程唯一的价值就是告诉他,你的知识和时代生活之间的关系是什么,它要求你从组织架构上重新思考课的问题。当时我的想法是我要重新设计课,不是指我要挑选一个领域或者一个内容,而是在一定程度上要改变对课的理解,如果在那样的情况下,你就必须设计有“卖点”的课,你如果要得到学生的尊重,它不是一个取悦的过程,你至少要制造一个扰动、创造反常的现场才可以。

在那样的环境里教书,课堂在某种意义上是剧场,它其实是抽离日常生活的,我的学生从一二年级开始每天有5小时以上的时间会在实验室里度过,剩下的时间要么在写作业、要么在上课,他根本不会触碰到日常生活中的一些问题,你一学期的这个课程变成他日常生活里的一个例外状态。所以我当时认为,必须要放弃学科的逻辑,因为坦白讲,你的学科在他们眼里不重要,但是你要有足够严肃性、足够有紧迫感的问题才可以。但是我觉得,在这个前提下,传授的整个过程应该是准确的、严肃的,态度上应该是坦诚的。这是“理解死亡”这个课程的设计背景。

它的整个架构,每个学期不一样,大致上有一些轻微的变动,基本上还是用三个单元的方式讲述。第一个单元是基本理念的介绍,就是你设定一个理解死亡的基本框架。第二个单元有点像死亡社会学/死亡人类学的授课状态,就是专题式的。第三个单元,我有意识地要拓展对死亡的理解,我会介绍很多在学生们看来跟他的成长经验甚至跟他的历史文化环境都相对比较陌生的东西,像大屠杀,在欧洲,大屠杀是一个集体的记忆,甚至是伦理学的一个起点,还有像自杀问题。

我后来问,90%的学生选这个课其实就是想听自杀这一节,这也是他们实际上私底下讨论甚至想象过很多次的问题,但是他不知道这个问题在人文社会科学的处理中是怎么样完成的。像灾难,我那时候正好跟同事们谈灾难人类学课程,里面就包含了灾难人类学的讨论。这个课后半段进入新冠期间,在新冠期间,生老病死就是你眼前的事情,你怎么用一个课来处理它。

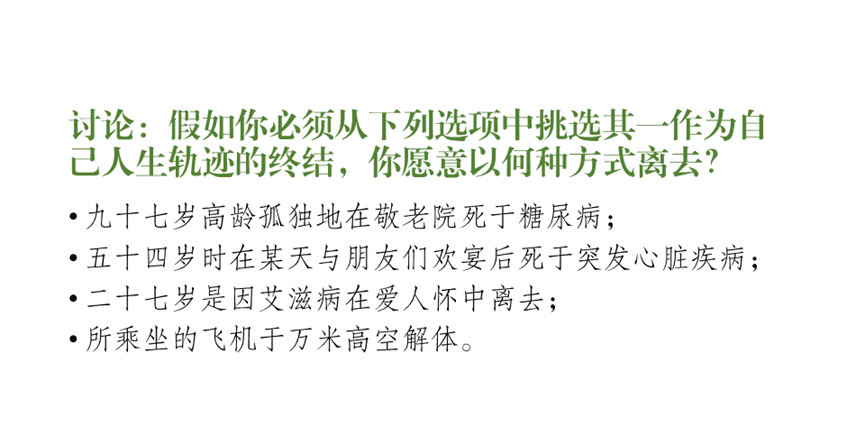

我在这个课上感受到的一些东西,这也是媒体报道时用的比较多的一个案例。每年课程之初的时候,要么第二节课,要么第三节课,我在课堂上会进行这样一个讨论,问他们一个问题:假如你自己是人生剧本的书写者,但是你的选项很有限,只有4个选项,你觉得你能接受的离开世界的方式是什么?如果是景军老师,一看就会知道,这是一个特别典型的医学人类学小游戏,这里面不同的元素之间,包括不同的疾病状态之间,实际上是预设着你对人生的想象的。我最早的时候就设立了这样的题目。

坦白讲,我当时觉得第4个选项是最极端的,不应该有太多人考虑的,因为这是我们看来无论是在中国还是国外,这是一个最残酷的状态。但是让我感到比较意外的是,每一年的课程,第4个选项都是选择的人最多的,有一年全班有70%多的人选4。当我讲完最后一轮课后的春天,发生了东航空难事件。我记得很清楚,突然有一个学生给我写信说,老师我现在理解你为什么说第4个选项是很激烈的。

在我看来,我一开始觉得学生是跟我开玩笑或者他们故意地用一种捣乱的心态去讨论这个问题,但是跟他们讨论之后,我觉得他们非常认真。因为这跟现在很多人不愿意谈论躺平问题或者摆烂问题是一样的。很多人告诉我,其实我并不是理解这样离开这个世界意味着什么,但是我确实不想麻烦任何人,我确实不想跟这个世界产生任何交集,我不知道去世以后会发生什么样的联系,但我好像认为最后这种方式可以使得我跟这个世界的关系迅速撇清。

作为一个老师,听到这种答案还是会很难受的,因为你知道这不是一个冲动的回答,尤其是我是做人类学的,我知道任何人的一种意识或者观念的形成,背后有很切实的社会实践在生效,你知道这些所谓的理工科优异的学生在他们现有的生命中经历过什么。这个课最重要的影响是,它本来是我介入学生或者介入我所在的社区最重要的手段,但是作为人类学家而言,我受到的最大的冲击是我在这个课堂上见到了非常具体的人。

从第一轮开始讲,我对这个课的要求就比较明确,我希望用一种介入式的教学,这种介入式教学跟最近这一年人类学公共性的讨论是有关系的。我的态度是比较明确的,人类学在某种程度上,尤其是在最近这几年,不是仅仅讲讲远方或者你没听过的故事的专业,在中国的语境里,人类学很多知识的起点和认识的方式对我们所熟悉的文化环境、对我们所熟悉的表达逻辑是有很强的颠覆性的。

但我又觉得这种介入不应该是悬在半空中,比如我告诉学生一个可能对他们而言比较有冲击的知识,而是你要让他能够借助一个很具体的东西去消化,不能只是变成头脑风暴式的冲击。有时候我会具体地强调,你要具身式地做一个事情。

这个课整个5次作业和最后期末的大作业都是葬礼的设计。一开始分完组以后,假设组里有一个同学不在了,其他同学的任务就是要到他的朋友圈、到他的微博找他生前的痕迹,给他设计一个仪式,大家玩得很high,但是有一次玩大了,学校认为有不吉利的东西,在学校里搞这个不吉利。后来我就只能停留在纸面上,假设是我去世了,我是一个老师,教这门课,但是我自己自杀了,原因不明,你们试着去消化这个死亡事件。

这个过程很有意思,很多同学一辈子没有做过这种仪式,在他这个年纪,他只是这个仪式的非常边缘化的参与者,但这个事做了以后,他们知道这个事是需要认真准备的。我教这门课最后一轮的时候,有一小组设计了一个情节,他们设计在我的葬礼上两拨人打起来了,有一拨人认为这个老师非常好,有一拨人认为这个老师非常不好,他们在我的灵堂之前就打起来了。非常有意思,他们会设计很多这种非常有意思的环节。

这门课一直压力都很大,但这个压力跟我们这个环境有关系,在不经意间它实现了一个效果,它不断地在试探我们对于死亡的某些避讳或者认知上的困境。有很多领导告诉我,我们知道你是在做好事情,你是在想做好事情,但是他们告诉我,你有没有考虑,如果有学生听了这个课,他本来就脆弱,你一给他讲了这个之后,他更受不了了怎么办?

这是一个典型的现代社会大家对于人的状态的理解,大家认为人的状态就是易耗品,任何人暴露在环境里,他要么受到磨损,要么受到冲击,你除非给他干货,给他身上贴一些象征的资本,除此之外,这些东西都不成立,尤其是在触动死亡的时候。我的假设就是,尤其是年轻人,你告诉他这些问题的时候,他一定会向更加不确定去退缩。

但是我后来跟很多人讲,我的课上有很多案例是大家因为听了这个课程,找到一点点理由可以继续坚持下去或者继续活下去,我从来没有听过有人听了这个课以后就退缩了。这实际上是一个人类学的命题,我们人类学研究人类文化的很多设计是有意识地把你置身于一些你很难面对,甚至有些时候很尴尬的状态下,但这就是文化的力量,它可以展开一个对话的空间,使得你以前认为你很难面对的问题在这个区域里变得可以面对。

让我总结一下,我觉得“理解死亡”这门课程对于我来讲就像是知识上的即兴表演,尤其是现在回想起来,它没有一开始想象的那么完善,它这个课能讲下去的状态不见得有我想象的那么周全。但是这个课对于我这个人类学研究者而言,真的是帮我重新理解什么是当代,所以我后来参与很多面向公众的活动,很多人觉得好像你还比较理解当代年轻人,其实这跟课堂有很大关系,因为当你试探到这种命题的时候,有些时候学生的反馈或者学生给你的直接冲击让你明白现在我们的紧张关系到底是什么。

第二,我放弃了学科的框架以后,自己作为一个受过教育的读书人,在用自己的知识劳作走向学生的时候,收获了很大自信。如果6年前你跟我说,你学过人类学,你给我讲讲托尔斯泰,我是不敢讲的。但是后来我觉得,人类学可能不能讲托尔斯泰,但是人类学讲《伊凡·伊里奇之死》是没有问题的,因为你不是作为一个终极的解释,你是作为一个伴读者,或者是一个陪伴学习的人,跟学生一起走进这个文本是完全可以做到的。我们有些时候在上课的时候会刻意地以自嘲的方式降低知识传播和知识普及的价值,但是这些东西没有我们想象的那么简单,没有我们想象的那么不重要,尤其在当代这个语境里。

如果说这个课有成功的地方,就在于它实际上不断邀请学生进入到课堂里来,而且有些时候我会让他们用自己非常真实的、有些时候是冒犯性的态度去进入到课堂。对课堂的冲击没有形成一种破坏性的张力,反而刺激我们师生之间用一种新的方式彼此理解。我自己的感慨是,这个时代需要“低端社会科学”,我这个“低端”的意思不是指它的知识含量低或者见识比较浅薄,我的意思是,它必须要直接跟人碰撞,哪怕人的问题意识非常粗糙。年轻人不可能问出太深入、太周全的问题,他们有时候也会意气用事,可是那个问题意识是非常重要的,因为他直接刺激你校正自己表达的状态。

并不是说他能刺激你研究什么,而且我个人认为,现阶段对于社会科学的授课和知识的表达而言,真正让我们恐慌的不应该是技术或者网络带来的冲击,而是很多研究者不管是在研究当中还是在授课当中其实是失去语感的,他研究的问题是真问题,他发现的东西是真的问题,但是他没有办法用跟这个时代对话的方式表现出来。当然我们的传统价值观认为知识不需要屈就于大众的逻辑,这不是一个逻辑或者价值的问题,而是你的知识在一个什么样的语境里被别人认可,它嵌入到什么环境里的状态。

我最后分享一个真实的故事,最后那次授课的时候,一个女孩给我写了一封信,因为她有很严重的问题,已经休学三四次都不能迈过这个槛。她在信里说,昨天晚上真的刀片就在手腕上,但是她想到第二天有这个课,决定还是再听一下,看看这个面对死亡的课程能否讲一些最终能让她坚持下去的东西。我用这个例子不是证明这个课或者我本人有多么重要,我再次强调一点,其实它唯一的力量感就在于它创造了老师和学生、知识分子和普通受众之间进入彼此生命的一个场域,或者一个可能性。

我一直觉得中国的社会科学,中国的社会学、人类学必须要跟公众对话,这是我们学科的传统决定的,因为我们历史上没有这样的知识传统。中国历史上有文史哲传统、有艺术宗教传统,但是我们历史上没有社会科学的传统,“社会”是一个新的概念,只有这样,我们才能把自己的基本学科理念植入到公众的意识当中,其实这是一个比较攸关的问题。

本文来自微信公众号:琥珀BOOK(ID:hupobook),图片:琥珀BOOK