本文来自微信公众号:新周刊 (ID:new-weekly),作者:王中中,编辑:晏非,校对:赖晓妮,头图来自:《在公交车站直到黎明》

“这里是最明亮的地方,有人流,也有汽车经过。因为是车站,它一直都有灯亮着。大概只有这里,能让她稍微有还活着的感觉吧。”

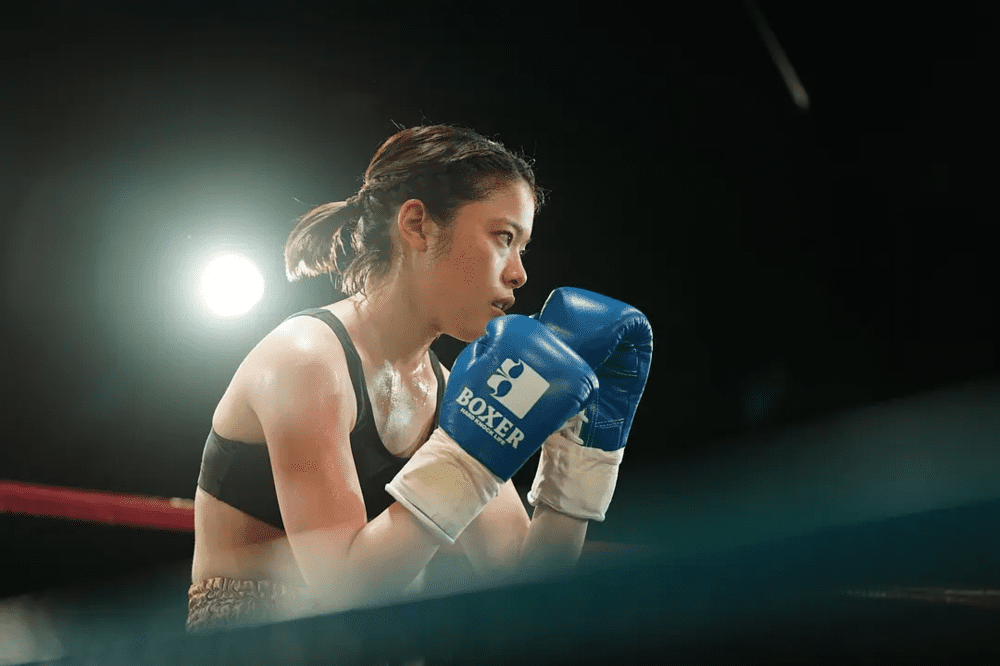

2月早春,日本影坛风向标《电影旬报》杂志公布了2022年十佳片单。其中,《惠子,凝视》一片被誉为“2022年最好的日本电影,甚至是世界最佳电影”。

但令人意外的是,在国内风头更盛的,是另一部入选影片——《在公交车站直到黎明》。

“《在公交车站直到黎明》是真事改编。真事太痛苦了,快三年了我想起来还觉得心如刀绞。”被万转的影片推荐微博如此写道。

《惠子,凝视》和《在公交车站直到黎明》本质上都是一样的电影,我们通过镜头去凝视这些女性,再从戏内凝望我们的生活。

2020年11月,某夜凌晨的东京涩谷街头,64岁的大林三佐子在一个公交车站受到突然袭击殴打而死,去世时身上仅有8日元(约合人民币4毛钱)。

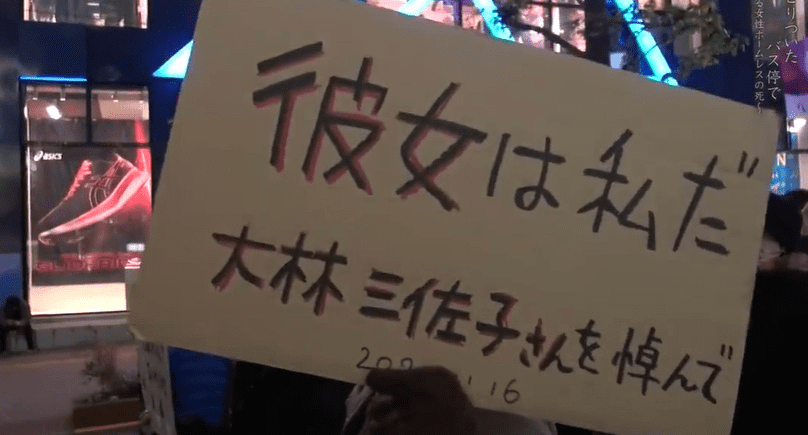

当我们把目光投向底层女性遭遇时,我们往往会认为“她是某人的女儿/母亲/爱人”。但大林三佐子带给我们的,是更直观的冲击:她就是我。

对她既定命运的无所适从,以及对这份无因苦楚的感同身受,让我们宛如与她一同置身在那个灯光明灭的公交车站,等待着无人知晓何时到来的黎明。

8日元的人生终点

2020年11月16日凌晨5点左右,东京代代木警察局接到了一则报警电话:“一直在(巴士站)那里的女人倒下了。”

等到医护人员赶到时,该名女性已经失去知觉,送往医院后被宣告死亡。

在她为数不多的遗物里,除却一个装满换洗衣物的行李箱,就只有一张正面画着树木图案、背面是其母亲和弟弟联系方式的留言卡,一部欠费关机的iPhone 4,以及钱包里仅剩的8日元(1枚5日元硬币和1枚3日元硬币)。

在警方联系上她弟弟之前,没有人知道大林三佐子是谁。

不过,在附近生活的居民大多“认识”这名女性,甚至能从他们口中拼凑出大林三佐子的活动轨迹。

从2020年春天日本疫情暴发开始,大林三佐子就经常拖着一个行李箱,出现在幡谷原町车站附近。她经常在晚上12点后才出现,“感觉是等末班车结束后无人等车了再悄悄过来的”。

在日本NHK电视台拍摄的相关纪录片《事件之泪》中,有周围居民还提供了事发前两个月时,拍到大林三佐子在附近某个商场内的照片。

“很多人都注意到了她的身影,但是几乎没有人主动向她问过话。”“从没有人看过她的脸,因为她总是低着头。”

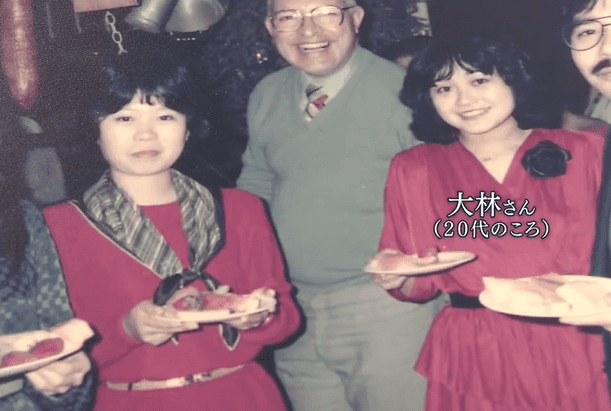

事件发生四个月后,NHK节目组在埼玉县联系上了大林三佐子的弟弟。弟弟提供了她唯一一张照片,并向公众讲述了属于姐姐的人生历程。

在广岛出生的大林三佐子,梦想是成为女主播或者声优。攻读女子大专期间,她作为剧团成员和婚礼司仪活跃着,想着总有一天会实现“东京梦”。

27岁时,大林三佐子结了婚,和丈夫一起搬往东京。但因为对方家暴,一年之后她便离了婚,独自在东京打拼。

后来,她进了一家计算机相关的公司。因为无法跟上工作节奏,最终在30岁那年辞职,之后就过着不停换工作的动荡生活。

遗物中欠费的手机里仅存一张照片,是在她当试吃促销员时拍下的。那是大林三佐子生前的最后一份工作。

试吃促销员签的都是短期派遣劳务合同,公司会把员工随机派往关东、关西的超市,工作地点、日期都不固定,只比临时工稍微好上一些。和大林三佐子因工作而结识了十年的上野女士,形容她们的生活是“每天都在用尽全力勉强度日”。

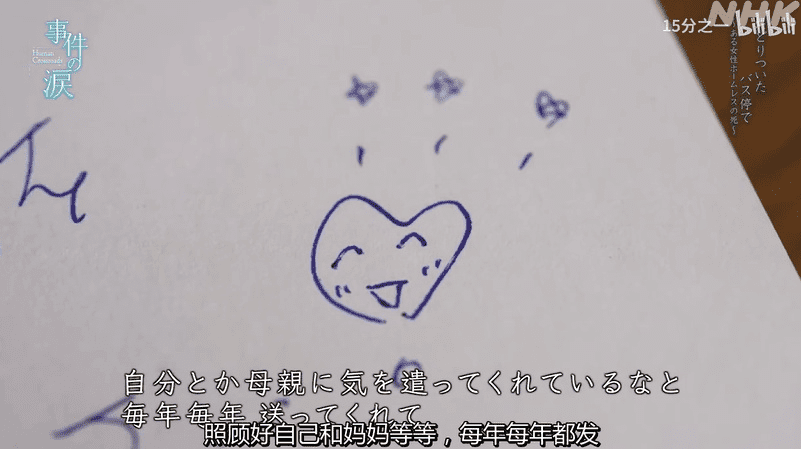

2016年,因为拖欠房租,大林三佐子被迫从居住了6年的公寓里搬离。同年,弟弟收到了她寄来的最后一张圣诞贺卡,上面写着“你好吗?祝你新年快乐”,从此再无音讯。

“大概也是没能重新租房子吧。”上野在纪录片里说道,“即使怎么努力、如何努力,都无法爬出困境。”

更雪上加霜的是,因为疫情原因,依赖线下活动的试吃促销员工作机会,几乎全军覆没。失去赖以为生的工作,也无法重回公寓,大林三佐子不得不走向街头,走向意味着人生终点的那张公交站长凳。

那是一张宽20厘米、长90厘米的长凳。它是如此小,以至于从远处根本看不出它的存在。中间还有一个铁扶手把长凳一分为二,人们只能勉强坐在又滑又硬的凳面上,完全无法躺下睡觉。

在这个根本无法过夜的地方,大林三佐子坐在这里迎来了300多次日出。

有同样流浪街头遭遇的希咲未来,买了鲜花来公交车站祭奠大林三佐子。坐在同一个凳子上,她突然发现了大林三佐子停留在这个公交车站的原因。

“和其他地方相比,这里是最明亮的地方,有人流,也有汽车经过。因为是车站,它一直都有灯亮着。大概只有这里,能让她稍微有还活着的感觉吧。”

“如果是这里的话,孤独感和被孤立感都能稍微减轻一些吧。”

“孤独的人是可耻的”

为什么不向任何人求助呢?

不管是大林三佐子的弟弟、她的旧日亲朋,抑或每个觉得“她就是我”的人,都想知道这个问题的答案。

并不是没有人发现“公交车站那个女人”的异常,但大林三佐子一视同仁地礼貌婉拒其他陌生人的帮忙或询问,只静默地在夜色中和公交车站融为一体。

“她似乎不认为自己是个无家可归的流浪者,所以不接受帮助,也没有和他人交流的欲望,只是安静地待在那里。”

在大林三佐子居住过的区政府资料里,也没能找到她寻求过生活支援(低保)的记录。

常年负责流浪者支援的NPO负责人后藤浩二说,申请低保时会联系亲人,这也成为了很多人犹豫的理由。“不想被家人知道”或“是我不好,我自己想办法吧”,使很多人放弃了主动发声求助。

“不想给别人添麻烦”,这也是NHK在进行《无缘社会》采访的现场听到频率最高的话。

NHK主持人板垣淑子后来在同名出版书籍里写下:

“‘不想给别人添麻烦’象征着‘关联’是何等脆弱。于是,日本社会中的‘无依无靠者’便与日俱增起来了。”

日本作家平野启一郎指出,流浪者身陷的困境,不仅是经济上的,也是心理上的。无法开口求助,正是源于一种强烈的自我责任意识。

出生于经济腾飞时期的“三十代”,从小就被灌输“努力一定有回报”的观念,即使竭尽全力也无法达成理想,那也是“自身还不够努力”。

同样是NHK出品的纪录片《无缘社会》中指出,日本每年有32000人走上孤独死的道路,他们没有工作、没有配偶、没有子女,基本断绝了与任何人联络。

虽然孤独死的案例绝大部分都是老年人,但节目组复盘后发现,网络上对此讨论热度最高、焦虑情绪最严重的却是“一生悬命”的“三十代”。

工作与生活的不稳定、被“二十代”年轻人全面取代的焦虑、经济发展落差带来的社会巨变,都让“三十代”担心自己也会成为“无缘预备役”。

像大林三佐子等“被边缘人士”一样,他们都习惯了三缄其口,不向外界求助,直到生活滑落至无法挽回的局面。

“我们希望日本是个‘自己一个人也能安心生活的社会,自己一个人也能安然迎接死亡的社会’。要实现这一目标,需要做什么呢?”

要实现这个目标,普通人又付出了什么呢?习惯与孤独为伴,在遭遇困难时被孤独束缚,然后独自一人迎接终局。

当无数潜在的“我就是她”觉醒,意味着太多问题要被摆上台面讨论。

正如写下那条热门微博的博主@Lelac 总结的一样,“高度经济成长期,女性贫困,新资本主义,社会福利,让流浪者无法久留的公共设施设计”……NHK纪录片亦同样不断对这样的“社会共识”发出诘问。

但终结孤独死的方法,永远不是终结孤独,而是让无数孤独的人在社会上都能拥有体面的容身之所。

“这世界要她说一句话,但是她开不了口

到处可以走,却没有一条路

随处可以睡,但没有一间房

驱赶和被驱赶让她没有停下的地方”

如余秀华的一首诗《更大的雪落下来》写的那样,飘落的雪铺满了大林三佐子倒下的地方。

她就是我,是我们所有人。在大林三佐子最后停留的那个公交车站,蔓延出来的道路连接着的是我们的生活。

记得大林三佐子,也是记得每一个鲜活的“我”。

在人生开启的黄金时代,那一年她20岁,作为剧团成员“米奇”活跃在舞台上,那时候的“米奇”大林三佐子写下了这样的戏剧表演感悟:

“我喜欢蓝天、白云和红樱桃,从今天开始,每天都要活出新鲜感。”

参考资料:

[1] たどりついたバス停で〜ある女性ホームレスの死〜 | NHK

[2] ひとり、都会のバス停で~彼女の死が問いかけるもの | NHK事件记者取材Note

[3] 「ミッキー」は明るい太陽のような存在 | 東京ニュース

[4] 《渋谷ホームレス殺人、被告死亡》“所持金8円”被害女性の謎を解いた | 文春online

[5] 「助けて」と言えない人もいる。渋谷ホームレス殴死の背景を追う。| Huffpost

[6] 39岁孤独死,失业的年轻人正在被逼入绝境 | 看天下实验室

本文来自微信公众号:新周刊 (ID:new-weekly),作者:王中中,编辑:晏非,校对:赖晓妮