本文来自微信公众号:界面文化 (ID:BooksAndFun),作者:徐鲁青,编辑:黄月,原文标题:《单身生育就可以女人当家吗?》,头图来自:视觉中国

“夫妻应当在生育前进行生育登记”的字样,改为“凡生育子女的公民,均应办理生育登记。”

在今年1月31日发布的《四川省生育登记服务管理办法》中,出现了这样一处改动。措辞看似调整微小,实则变化重大,它意味着生育登记不再需要婚姻关系作为前提。

在四川以外,福建、广东、陕西等地都在2022年发布了放宽生育登记要求的条例,生育与婚姻的绑定正在政策层面逐步放开。单身生育女性群体的研究者高晓君总结了几个相关的重要变动:

2015年,在中国人口增长乏力,生育率持续走低的背景下,人口政策发生重大调整,同年先后出台全面“二孩”和非婚生子合法落户一大一小两个政策,后一政策的具体条例为国务院出台的《关于解决无户口人员登记户口的问题》,该条例促成非婚生育孩子的“黑户”问题得以解决;2020年修订的《民法典》取消了计划生育的相关内容,非婚生育的政策性束缚大大减少;同年的十四五规划淡化了“坚持计划生育的基本国策”的提法,首次提出“增强生育政策包容性”。

在华东师范大学读社会学硕士时,高晓君关注到了主动选择单身生育的异性恋女性群体(Single Mother by Choice),国内学界至今仍然少见对她们的研究。2018~2020年,她在不同城市接触了22位单身生育女性。这些女性主要居住在一线城市,年龄在27~43岁之间,多为家庭中的独生女,受教育程度基本在本科及以上。她们一般从事管理、科研、法律、个体经营等工作,年薪多为20~30万元,“是人们口中标准的城市中产阶级女性。”

张萌是高晓君的研究对象之一。在2017年生育后,她向街道办申请生育保险,因为未在婚内生育,她没有拿到保险金,于是走上了曲折的维权道路。之后四年时间里,张萌持续提起行政复议和诉讼。2021年她再次申请生育保险,这一次,申请环节终于流畅地走了下去。

在高晓君的研究中,张萌成为了一位关键“线人”,“她建立了一个单身生育的群,给我介绍了很多和她情况相似的单身生育女性。”这篇题为《女人当家?——单身生育和性别角色的重新协商》的研究,后来刊发在了《妇女研究论丛》上。领取到生育保险金的那一天,张萌在单身生育群里发了一个转账截图,看到这一幕,高晓君由衷感到开心,也深深知道这张截图背后的曲折与艰难。

生育金的争取只是过往制度障碍的冰山一角。高晓君在采访中说,“虽然我研究的女性群体已经在社会结构所属的位置中拥有一定的教育、金钱、职业、家庭背景等“特权”,但她们的单身生育之路仍然存在巨大的不确定性。基于个体能动性所追求的‘女人当家’,不能遮蔽生育中依然会面临的政策、文化、社会保障等结构性制约。”

“单身生育”背后的污名与阶级

在人口学主流观点看来,历史上出现过两次重要的人口结构改变。第一次人口转变从18世纪开始,绝大多数工业国家经历了社会出生率与死亡率的下降,以夫妻子女构成的核心家庭变成主流家庭结构。第二次人口转变则发生在20世纪后期,婚姻和生育呈现出更多变动,比如初婚年龄的推迟、不婚与离婚率的上升,以及非婚生育率的增加。

在许多国家,非婚生育率增长十分显著。1970年,经合组织国家的非婚生子女平均比例不到10%,2018年这一数字上升至41%。在西北欧地区的许多国家,比如丹麦、法国、荷兰与瑞典,单身生育的孩子比例甚至超过了一半。在如今的中国——根据学者谢宇和於嘉在2019年的研究——非婚生育率不到1%。近70年来,中国已经出现许多二次人口转变的表现,据他们预估,未来人们的结婚年龄会继续推迟,非婚生育也会增加。

国内最早对单身生育的实证研究主要集中于农村地区,以及社会结构位置中更为底层的阶级,围绕的是“少女妈妈”、“未婚先孕”、“未婚生子”等现象,“单身生育”是近些年才出现的说法。高晓君认为,这些词虽然看起来相似,但强调的重点却有不同:“ 非婚生育”“婚外生育”“未婚生育”是以婚姻状况来区分不同的制度安排和福利保障,有比较浓重的婚姻本位色彩。

相对来说,“单身生育”这一说法的污名更少,也更侧重生育主体——既可以包括单身女性通过辅助生殖进行生育,也包括身处亲密关系但没有结婚时的生育。在田野研究的过程中,高晓君曾听到几位访谈对象提及,自己更愿意被称为“单身妈妈”,而非“未婚妈妈”。

早些年间,“未婚生子”在媒体报道与大众想象中一直带有道德污名色彩。高晓君观察到,在短视频平台上,关于未婚妈妈的热门标题包括“低龄怀孕”“14岁早恋生下儿子”“全网最小二胎妈妈”等,形塑了大众对于这一群体的一系列想象,比如低龄、低教育水平、道德败坏等等。

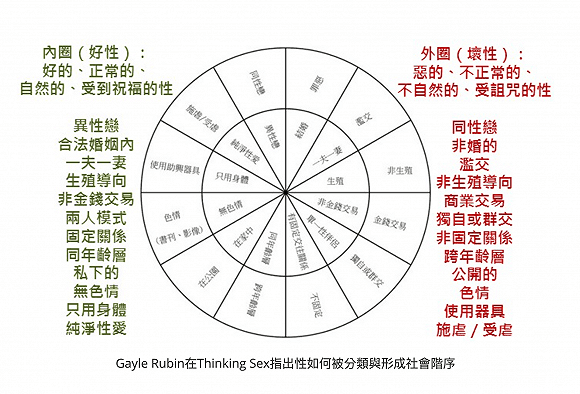

“生育是有道德阶序的”,她说。美国人类学家盖尔·鲁宾在Thinking Sex中曾指出,所有社会都存在性阶序(sexual hierarchies),性被排序为好的、符合道德的性与不正常的和罪恶的。高晓君认为生育也可类比这一理论,“鲁宾提到性的阶序性是一个圆圈往外扩散的结构,发生在夫妻之间的、家庭中的生育最具有正当性,再往外扩散,不在家庭结构内的、不是夫妻关系的(生育)污名化变得越来越强。”

图片来源:https://www.newinternationalism.net/?p=3700

另一方面,新式非婚生育叙事则在近几年逐渐走入公众视野。高学历、高收入的职业女性海外挑选精子、单身女性国内争取冻卵权等报道,呈现的则是中产阶级女性自主选择生育的积极图景。高晓君在许多有关未婚妈妈的研究中发现,只有具备一定经济实力的女性,才有可能建构自我单身生育行为的合法性,“中产阶级的地位弥补了非婚的耻辱。”

代际支持与父权制的延续

高晓君在论文里写到,“相比伴侣关系的难以确定和把握,成为母亲对不少女性而言还是一个不假思索的选择,是人生道路上的必经之路。”但在采访中,她多次向界面文化强调,这不代表这些女性像许多人想象的“被洗脑了一定要生个孩子”。

在她接触的访谈对象中,谈起为何最终决定生育,多数女性会提到对生命意义感的追寻,“她们觉得自己正在创造些什么。”另一方面则关乎情感层面的需求,无论是向往生育体验带来的紧密情感联结,还是未来和孩子建立亲密的纽带,“相比于现代社会中的理性计算和不确定性,孩童成为了风险社会和个体化趋势下能够寻求到的确切的情感联结。”

女性单身生育无疑是主体性的彰显,也在一定程度上突破了传统父权家庭的养育模式,形成了随母姓、从母居等以女性为轴心的家庭形态。但高晓君在研究中也发现,父权观念以另一种方式微妙地延续了下来。女儿接过了传统家庭寄托在儿子身上的责任,承担了延续香火与养儿防老的期待。

少数女性通过市场照料、伴侣合作与女性互助等方式完成单身养育,但大部分女性最重要的支持是来自家庭的代际养育。“父母几乎不会吝啬对女儿的付出和投入,在单身生育的问题上,我访谈的大多数对象都获得了父母提供的照料支持。”高晓君认为,中国现代化的进程,特别是独生子女政策的推行,让女儿在家中的地位变高了,单身生育女性和原生家庭在养小孩这个问题上往往同舟共济。

另一方面,许多父母在面对女儿单身生育的选择时,都揉杂了对于传宗接代使命的考量。“要是选择辅助性生殖技术,有的父母会要求女儿生个男孩,虽然她们更想要女孩或不在意性别;还有的父母会考虑到,如果单身生育,孩子就可以跟随女方姓氏。”这类情况在高晓君的田野研究过程中频频出现。

访谈对象小植28岁意外怀孕,她接受妈妈的建议放弃流产,留下孩子。小植表示,一方面父母担心流产的身体风险,宁愿自己之后带着孩子结婚,也不希望以后很难怀孕。另外一个原因则与香火传递有关,“因为我们家里全是女孩,也没有弟弟,所以家里养一个小孩也可以,可能有这种心理。”这类想法并非年轻女性决定独自养育小孩的初衷,却最终意外地达成了代际间对单身养育实践的和谐。

“这些女性的单身生育行为本是一个具有创造性的生育路径,但从结果来看,这一实践却又被融入到庞大的父权系统中。”高晓君由此也想到了另外一些现象:“计划生育政策导致很多家庭仅有女儿而无儿子,入赘、倒插门、上门女婿在当下中国发生了新的变种,作为独生女家庭传宗接代的这种办法。比如南方不少省份出现两头婚、两头走、并家婚现象,生育方面表现为夫妻两方可根据需要决定孩子的姓氏。”她感叹道: “结构的力量太强大了,女性主体性与父权制之间的关系总是模糊不清的。 ”

女人当家?

高晓君观察到,受访对象在谈到为何选择单身生育时,都或多或少地表示,这种方式避免了他人干扰,免除了婚姻带来的“一揽子义务”,照顾伴侣和考虑对方家庭等事务可以不再成为烦恼。她们都是非婚意义上的“单身”,但亲密关系的状态有不同的类型,高晓君概括了几种模式:一类是在单身状态时就主动选择只生育、不结婚;还有一种情况是女性和亲密伴侣基于双方需求,不进入婚姻,但共同养育孩子;也有一些女性在婚前怀孕后中止了恋爱进程,但仍选择生下孩子。

“在单身状态计划生育的女性中,大多数都会选择辅助生殖。”高晓君说,许多人都提到精子库可以避免很多问题,“她们会受到一些案件的影响,比如‘魏圆圆案’和‘紫丝带妈妈’群体,害怕小孩生下来就被男方家庭抱走,往往不会考虑和熟人合作生育。”

同时她也感到,“父亲”这一角色虽不存在,却又如幽灵般无处不在,女性需要做出巨大的努力,来抵消和解构父亲必不可少的家庭观念。“正统文化会无孔不入地对女性进行问讯,方方面面施展出来,父亲这个角色是非常重要被提及的部分。母职本就艰难,单身生育女性所面临的母职惩罚除了一般职业女性所面临的养育和工作的两难之外,还包括单身生育行径的道德合法性建构,比如她们不得不时常对父亲不在场这件事做出回应。”

不同母亲有不同的应对方法。她以一名受访者举例:在孩子上幼儿园时,这位受访者送给老师一本名叫《超级大家庭》的绘本,书中列举了各式各样的家庭形态,希望孩子们也能够介绍各自家庭的样子。老师采纳了妈妈的建议,有的孩子说家里有爸爸和妈妈,有人说爸爸妈妈和好朋友狗狗,还有的孩子会说家庭成员包括爸爸、妈妈、爷爷、奶奶、外公和外婆。从孩子们的视角来看,谁是家人、家庭什么样,可能和成人世界的刻板理解完全不同。

“但前提是,她们能把孩子送去这样的幼儿园,老师愿意引导孩子去理解这些观念。”高晓君说。她在硕士论文中强调了“生育正义”理论,这一理论关注的核心是生育权的被尊重与保护,包括不生育的权利、生育的权利、在健康安全的环境下生育和养育孩子的权利。除了“消极的生育权“——不干预女性的生育决定,不论是决定生育还是决定不生育,“积极的生育权”也需要被更多地重视,即创造健康安全的生育条件,其中便包括对多元家庭形态的包容。

她认为,我们距离一个“生育正义”的社会,还有很远的路要走。“中国的女性现在在消极的生育自由和积极的生育自由之路上都走得很不畅快,她们左右为难。如果一个女性想要不生育,不论是否在婚姻框架内,她都会面临巨大的挑战。

比如,几乎每一个适龄单身女性都不可避免地面临周遭的催婚催育压力;而如果一个女性想要生育,她能否有技术选择的正当权利,她能否有不在婚姻框架内生育的自由?她和她的小孩能否获得系统对于生育所提供的的一系列保障与支持?她和她的小孩能否不遭到社会文化和周边环境的污名与歧视?”

她所访谈的女性们看似在自主实践以女性为轴心的养育模式,但从实践上来看,养育或通过来自父母的代际照料,或通过市场购买。在文化观念里,生育实践仍被视为养老和传宗接代的责任,父亲的幽灵也时时刻刻盘旋在日常生活。

也正是因为现状并不够美好,问题仍有待解决,高晓君研究的标题虽是“女人当家”,后面打的其实是一个问号。

本文来自微信公众号:界面文化 (ID:BooksAndFun),作者:徐鲁青,编辑:黄月