本文来自微信公众号:我真有个朋友(ID:ourfriends11),首发时间:2022年9月30日,作者:颜和,头图来自:《书店》

2021年11月21日,寒潮突袭北京。位于北五环的回龙观地区比市中心更冷,风最大时能达到八级。走出地铁站,我从倒了一片的共享单车中扶起一辆,艰难地骑行了几十米,就再也骑不动了,只好下来推着车走。

我的目的地是一家名为“参差”的独立书店。从2018年冬天到2021年冬天,从被称为“宇宙中心”的北京五道口地区搬到近郊的回龙观,中间还经历了新冠疫情的爆发,参差书店已经运营了三年。而就在11月初,店主八月突然宣告了年底闭店的决定。

看到这个消息时,我并没有太多的惊讶,毕竟实体书店生存之艰难已经是人尽皆知的事实。但八月说,商业上的经营困难并不是她闭店的主要原因,而是她无法在此同时完成“人与书的相遇”。

这引起了我的好奇:“人与书的相遇”究竟是指什么?它为什么会成为八月告别书店的原因?在这一切背后,独自支撑起大大小小事情的八月,是一个什么样的人?

带着这些问题,我开始了我的探访。没想到的是,我收获到了远比我预想的更丰富的东西。

纯粹

“我想开一家靠卖书本身盈利的书店。”

或许是因为糟糕的天气,参差书店所在的回龙观龙跃街显得格外萧条。书店灰白色背景的招牌,在一排底商中显得尤其低调,还不如隔壁教育机构门上“旺铺直租”的告示显眼。如果不是手机导航提醒已到达目的地,我恐怕就会径直从店门前走过了。

推开店门,看见八月正在柜台前打包快递。八月是参差书店的店主,也是这家店唯一的店员,短发,戴黑框眼镜,穿着宽松的毛衣和牛仔裤,看上去像个朴素的大学生。一张白色的长方形桌子就是她的柜台,大多数时间,她对着电脑处理外地书友的购书订单并打包快递,包完一个,就摞在门口,等待快递网点的工作人员取走。每有顾客进门,她只会说一句“扫一下门口的健康宝”,除此之外,她几乎不会主动多说一句话。

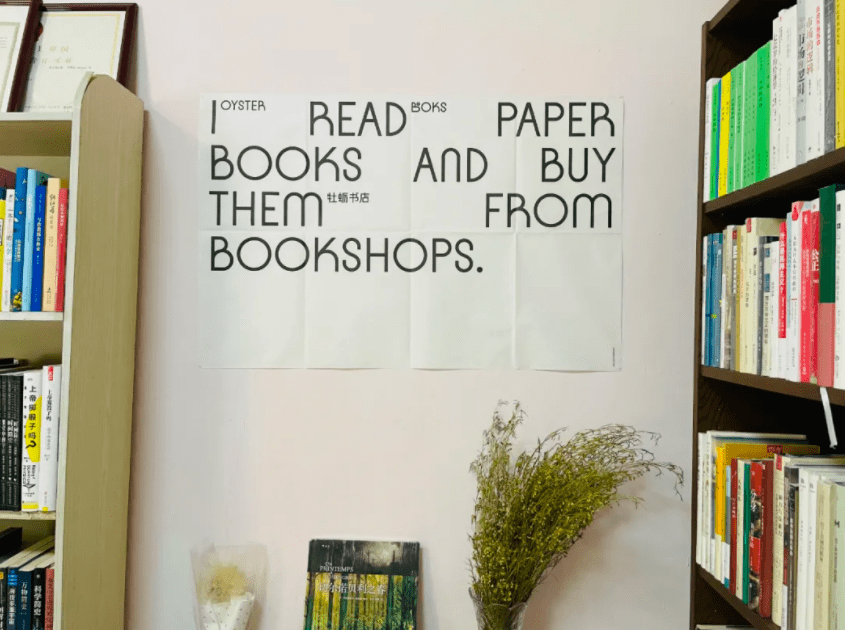

店内装潢简简单单,不卖咖啡饮料,也不以精致的环境吸引顾客。木头书架上贴着手写的分类纸条,大部分为人文社科,也有少量自然科普与童书绘本,二手书与旧书分别单独占据了一个书架。八月想开的是一家纯粹卖书的书店,甚至在书架上贴了“禁止拍照”的纸条,因为“拍环境的话,吸引来的很可能也是来拍书店环境的顾客”。

或许这也是为什么我在书店里看到了一个有点悖论的场景——唯一允许拍照的地方,贴的是别家书店的海报。

细看下来,能体会到八月选书的用心——在一个聚焦于女性主义的主题书架上,除了人们熟知的《第二性》《厌女》等经典文本外,她还搜集来大量冷门佳作。例如上世纪九十年代出版的“蓝袜子丛书”,摘编了大量外国女性作家的作品,致力于为当时尚未完全启蒙的国内读者带来精神食粮。如果没有参差书店,我恐怕永远都不会知道,二十多年前的出版人竟还有过这样的性别平等实践。

一个人开店,一个人看店,一个人开车去郊区的库房采书,再一个人录入信息、整理上架。大到书店的整体规划,小到根据读者的不同需求开不同的发票……开书店三年来的大部分时间,八月都是一个人。

在与八月的交谈中,我从未从她口中听过“开书店太难了”之类的抱怨,她只是冷静地分析得与失,仿佛这只是一次失败的商业实验。但只言片语间,还是能捕捉到她未曾明说的艰难——

一个晚上,八月独自开车从位于河北涿州的一个图书仓库采书回来 ,这天本就雾霾浓重,可见度极低,又途经一段没有路灯的路,车一下子从马路上开进了低洼的树丛里。满载的书让车陷在那里,进退两难。“荒郊野岭的,也没个人,就觉得特别恐怖。”

还有一次让八月至今想起来都后怕的经历:去年六月的一天,八月一大早就开车和另一位开书店的朋友一起去采书。行驶了几百公里,再加上选书、搬书,返程途中,两人都已疲惫不堪,朋友一上车就睡着了,八月强打精神开车。中途她恍惚了那么几秒,发现不知不觉中,车已经从高速路最左的车道滑到了最右车道,差一点就要撞上栏杆。她瞬间清醒过来,余下的路程中再不敢有一丝放松。

事后她在书店日记写道:“我如果最终在采书路上意外去世也算是死得其所了,就像导演安哲罗普洛斯死于一场他走向片场路上的车祸……”

这些惊心动魄的经历,八月是边笑边讲的,仿佛只是分享一件生活趣事。

对八月来说,一个人开车去几百公里外的地方采书是常事,但并非每家书店都需要这般长途跋涉。根本原因还是在于,独立书店在价格上没有优势,如果采购新书,拿不到比电商更低的折扣。她只能做差异化,去淘出版社卖不出去的库存书,而库存书又往往位于偏远的河北库房。

曾有人伸出各种橄榄枝,比如免租金让她开店,但书店要与酒吧结合。八月最终都拒绝了,她不希望书店只是作为某个空间的组成部分,丧失独立性和自主性,她也放不下最初的信念:“我一直相信可以靠书本身的盈利,让书店符合经济规律地运转起来。”

我问出了盘桓心头已久的一个问题:“你是学什么专业的?”

“市场营销。”

八月

“我更像《过于喧嚣的孤独》里的打包工。”

“你看过佩内洛普·菲茨杰拉德的《书店》吗?”

当我问及对八月这个人的印象时,书友栗栗和暗蓝不约而同地向我抛出了同一个问题。

栗栗是参差的老朋友了,书店还在五道口时,她常从学校跑去店里待着,《书店》就是她在参差的收获之一。女主人公弗洛伦斯在丈夫死后依靠微薄薪金度日,却用尽几乎全部财产在自己所在的小镇上开了书店。栗栗想到了八月:“她不会考虑太多的商业的东西,有很固执的那一面。”“她常常会跟我说,这本书你可以去网上买,那本书哪个书店还有。”

在搬到回龙观之后的前三个月,八月甚至连店牌都没安,却积极地在朋友圈里推荐其他书店,完全不把它们视为竞争者。有书友看到八月在朋友圈说没人来实体店,就专程来书店看看,八月却会立刻检讨自己是不是有道德绑架的嫌疑。书店日记中,她给自己打气:“不抱怨、不卖惨,开一家赚钱的书店。战斗到最后吧!”

在暗蓝看来,八月跟《书店》的主人公在性格上有相似之处,“都不是那种‘按头安利’型的店主,但她们都在很坚定地做自己的事”。

他回忆起第一次来到参差书店的场景:“空间很小,转身都可能碰到书。买了几本书,八月还给我们都办了卡,没有强行推销(笑)。”暗蓝觉得,开店做生意需要在性格上强势一点,才能应对上游下游各种麻烦,而八月的安静随和与他想象中的店主大相径庭,让他多少有点担心“这个人这种性格做生意是不是有点难”。

我问八月:“你会主动跟买书的人交谈吗?”她想了一下说:“不会。”除非有人主动询问,她绝不打扰对方,只是静静观察。她相信,逛书店最大的乐趣,就是与自己以前不知道的一本书“不期而遇”。

哪怕跟熟识的朋友相处,沉默也是常态。性别是栗栗和八月共同感兴趣的议题,平日里也会一起讨论,但栗栗没想到,八月自己一声不吭地整理了一个女性主义书架。站在书架前,栗栗感到惊喜,同时也发觉,八月原来是这样一个默默做事、但极少宣扬的人。

认识时间久了,暗蓝也渐渐感觉到,八月的风格其实恰恰能吸引到适合她的读者——她不会盛情推荐,只回答必要的问题,反而能让有阅读意愿的、大致知道自己想要读什么的读者在书店里感到自在。

很多人用“情怀”来形容八月,起初八月极力抗拒这个标签,认为无论开店还是闭店的决定都是很理性的。后来她渐渐发现,自己眼中“靠书盈利”的理性,恰恰是他人眼中“只考虑书”的情怀。

一位做财务代理的朋友曾与她复盘书店的整个发展过程。朋友结合经济学理论给八月分析:不盈利的企业是不道德的。有人愿意给你免房租,其实是为你本身的商业价值买单,只要合法合规,能有利润,对书店发展也有好处,你为什么不去做?

八月说:“你不用给我指点,这些我都学过。”

朋友无奈道:“你没有学好。”

![《书店》,作者:[英] 佩内洛普·菲茨杰拉德,出版:中信出版集团](https://i.aiapi.me/h/2023/01/29/Jan_29_2023_23_15_06_5865726925984998.png)

八月觉得自己并没有《书店》中的弗洛伦斯那么浪漫化,她更愿意把自己比作《过于喧嚣的孤独》里的打包工,为读者找到他适合的书。“打包工有他自己的精神世界。在回收站里发现了有意思的书,比如关于航天的,他就会非常开心地送给喜欢这类书的专家。”

“人与书的相遇”,正是如此。

相遇

“一位快递员在那天成为了书店唯一的读者。”

一对美国夫妇在一个没落小镇上开了一家二手书店,他们相信,经营旧书店,比“你爱看书吗”更重要的是“你喜欢与人交往吗”,基于这个原则,他们把书店营造成了一个小镇居民的避风港。

——这是《大石缝镇的小书店》里的故事。读第一遍时,八月是豆瓣书店的店员,读第二遍后,她下决心辞去当时的图书编辑工作去开书店。她在豆瓣短评中写道:“也许,书店主人为世界做得最好的事,不是销售故事,而是倾听人们的故事。”

![《大石缝镇的小书店:关于友谊、人际交往和读书其乐无穷的回忆录》,作者:[美] 温迪·韦尔奇,出版:上海三联书店](https://i.aiapi.me/h/2023/01/29/Jan_29_2023_23_15_13_5865734749119575.png)

八月坚持在公众号上连载书店日记,那些在书店中短暂停留的人,以及他们带走的书,被她默默看在眼里,记在笔下:

有出版业同行来淘小众佳作,也有老大爷来店里找字帖。有人拎着黄瓜和西红柿来买书,挑走了《侠女奇缘》和《安娜·卡列尼娜》 ,付款用的是现金。有一家三口来到书店逛,小朋友到处翻看,爸爸选书,妈妈结账……多元的人,似乎正应和了店名所寓意的“参差多态”。

回龙观是北京最大的社区之一,聚集了大量外来人口,大专以上学历人口占了半数以上,有不少是在高新科技产业工作的年轻人。刚搬到回龙观时,八月以为自己是为这些“素质比较高的人”服务的,选书也以高质、深度的人文社科类图书为主。

直到一位“意料之外的读者”出现,八月才意识到,书店的“参差”还远远不够。

“某天,我正要关门,一位经常给我送快递的中通快递员送完书没有走,让我给他推荐关于朝鲜战争的书,我说没有,但有类似的关于战争的书,他看了我推荐的《国家记忆》《没有回家的士兵》《长沙会战》,都不太感兴趣,最后选了一本《大唐狄公案》。他是真的慢慢看了很久,最后自己选了一本,他结账时候,我问他有空看书吗,他说没有时间也要挤出一点时间来看看书。”

快递员走后,八月掉了泪。一直以来,她都没有将这位快递员当作书店的目标读者。而在那天,他成为了书店唯一的读者。

“以前,我从来没想过他会停下来买书,以为自己选的书都是那种给‘真正的读书人’看的。”八月告诉我,“现在我不那么想了。我想做大众阅读,不带傲慢和偏见地去卖书、做书店。”

对于一些人来说,参差书店的意义早已不再只是卖书。“我认识店长,会有去朋友那儿的感觉。”参差成了栗栗和朋友们除了学校、公司和住所之外的一个小小“据点”,“有时间就会去那里晃一晃”。

卖书之余,参差书店也是一个线下文化活动的空间。暗蓝在书店做过一场关于自己译著的分享会,有了与读者面对面交流的机会。有书友因为一同参加了心理学讲座而成为朋友,有时还会相约聚在书店。

参差还成了一些人与北京这座城市的记忆连接。书友林则全看到闭店的消息后,在手机备忘录里写了封长信给八月。他回顾了高考结束后来北京“朝圣”的经历,除了知名景点之外,必须要去的地方是24小时营业的三联韬奋书店。来北京读研后,他成了参差的常客,“这一两年书店的记忆几乎被参差占满,每次来都是幸福的”。离开书店的路上,“包里满满的十本书,坐在地铁上觉得自己是世界上最富有的人”。

北京之外,天南海北的书友通过线上途径来参差书店买书。这些网络在平日隐而不现,却在闭店推送发出后,突然涌现在八月面前——

有位东北的读者给八月寄了当地的大米。有位江苏的书友转给她一百块钱,说这是提前给会员卡充值,等八月再次开店时使用。也有书友非要给八月寄书,八月不想增加搬家的负担,婉拒了对方,但那人还是按照之前收到的快递上的寄件人信息寄来了书。

一张以书店为中心的网络,正悄无声息地蔓延。

延续

“和不同的人接触后,感觉世界更广阔了一些。”

我最后一次去参差书店,是去年12月初的一个下午。正和八月聊天时,书友小谭风风火火地赶来,手里拎着鲜花和蛋糕。“给你送别的,肯定不方便你搬家,给你送点消耗品吧。”八月的表情还是一如既往地平静,仿佛没有太多的情绪起伏,但她想了想,说:“我送你一本书吧。”她把这句话重复了多次,直到小谭离开前挑了一本约翰·伯格的书。

小谭的到来让书店的气氛变得活跃起来。八月当场切了蛋糕,并邀请我和朋友加入。吃着蛋糕,八月好像也慢慢松弛下来,她聊起小时候在新华书店看书的经历,聊起最近一段时间来自书友们的问候与感谢。

“有个内蒙古的书友非常震惊,觉得好像还没关注多久,书店就要关了,我就跟他说已经开了三年了。”

“才三年,被你说得像开了三十年一样。”小谭嘟囔道。

说回《大石缝镇的小书店》。这本书,八月只有一本,原本是自己读的,放在借阅区,不售卖。有位书友想开书店,八月就送给了她。后来她真的去开了书店。

“确实会鼓励到一些人。有人留言说,他想回自己的家乡开书店,还有的说,自己已经开了书店。”

总有新的书店出现。

在书友暗蓝看来,参差的闭店只是一个转折而不是结束,是它“在这样的环境里保全自己独立性最好的方式”。独立书店跟一般书店的区别在于,它很大程度上是店主个人独立性的体现。八月的性格,就是书店的性格;书店的探索和成长,就是八月自己的探索和成长。八月毕竟不是弗洛伦斯,她并没有一定要把书店开在小镇上的执念,她的执念“更在于书和构建阅读空间这本身,开在哪里对她好像并不是最重要的”。

脚步从未停歇。如今的八月在运营一个“伴读计划”,业余仍为热爱读书的人推荐好书、组织社群共读。

八月曾写道,她闭店的原因是“不足以让书店在完成人与书的相遇过程中同时能创造出足够它运转的商业价值”。的确,参差书店在商业上的运营失败了,但我更好奇的是,“人和书的相遇”这一点实现了吗?

八月给出了肯定的答案。对于当初开书店的决定,她至今不后悔。“开书店其实还是挺好的一件事情,你能接触到好多人,每个人又有好多不同的生活。读书已经能让你看到好多生活了,和不同的人接触后,感觉世界又更广阔了一些。”

说来惭愧,我以前常去实体书店翻书,但往往会上网比价后再购买。而在走近八月与参差书店的过程中,我的世界也变得更广阔了一些,我前所未有地意识到,如果说电商渠道更多是按照算法逻辑为读者进行推荐,那么实体书店则更倚赖于人性逻辑——无论是选书的标准、分类的规则、书架的排列还是卖书的动作,实体书店的各个环节,都有更多人的意志与价值渗透其中。

在标准化的图书背后,有着无法被标准化的人际关系、情感与梦想。当书店的实体形式消失时,这些无形的联系仍在持续生长。

(八月、栗栗、暗蓝、小谭均为化名)

本文来自微信公众号:我真有个朋友(ID:ourfriends11),作者:颜和