对科幻爱好者们来说,春节档的《流浪地球2》肯定是期待度最高的一部电影了。果壳作者、行星科学家haibaraemily看完整理了一份天文相关的背景知识,以下内容涉及轻微剧透,但不影响观影体验,甭管你看没看过电影,都可以放心食。本文来自微信公众号:果壳 (ID:Guokr42),作者:haibaraemily,编辑:Steed,头图来自:《流浪地球2》剧照

整个《流浪地球》宇宙的故事,相信看过前作的朋友们已经非常熟悉了。简单来说就是:太阳快不行了,为了让更多人活下来,人类决定带着地球离开太阳系,去往最近的邻居——4.2光年外的半人马α三星系统(aka,三体人的老家)。

这场豪情壮志又注定苦难重重的漫长旅程,将旷时2500年,需要100代人接力完成。好在,在人类演化有限的时间尺度来看,半人马α三星系统其实非常稳定,比邻星距离半人马α-A星和B星组成的双星系统也非常遥远,并不会陷入“乱纪元”。

![半人马α三星系统位置关系:半人马α-A星和B星组成双星系统,双星系统再与比邻星组成双星系统。大小按比例,距离未按比例 | 改遍汉化自:文献<sup label=图片备注 class=text-img-note>[1]</sup><br label=图片备注 class=text-img-note>](https://i.aiapi.me/h/2023/01/28/Jan_28_2023_01_58_24_5702725742742843.png)

行星去流浪,卫星会怎样?

《球2》的故事,围绕这段漫长旅程的启航阶段展开,核心目标:放逐月球。

这部时长近3小时,信息极度密集的电影讲到的内容,大刘在原著里只用了寥寥几句话:

在回家的航程中,我们看到了启航的第一个信号:夜空中出现了一个巨大的彗星,那是月球。人类带不走月球,就在月球上也安装了行星发动机,把它推离地球轨道,以免在地球加速时相撞。月球上行星发动机产生的巨大彗尾使大海笼罩在一片蓝光之中,群星看不见了。月球移动产生的引力潮汐使大海巨浪冲天,我们改乘飞机向南半球的家飞去。

——刘慈欣《流浪地球·刹车时代》

但真实世界里的流浪行星,可能并不会孤单上路。

事实上,银河系中有大量不与恒星“绑定”的流浪行星。它们之中,许多原本也像地球一样,环绕着某颗恒星转动,但因为种种动荡和变故被“抛射”出了栖息的家园,被迫踏上流浪征途。

如果这些流浪行星原本也有卫星环绕,这些卫星会怎么样?

2018-2019年,两个天文团队[2,3]通过各自独立的动力学模拟,得到了相似的结论:在行星不太小(质量与海王星相当)、卫星不太远(200个行星半径内)的情况下,大部分卫星在行星被抛射出去的过程中,都能幸存下来,并且跟着母行星一起流浪。

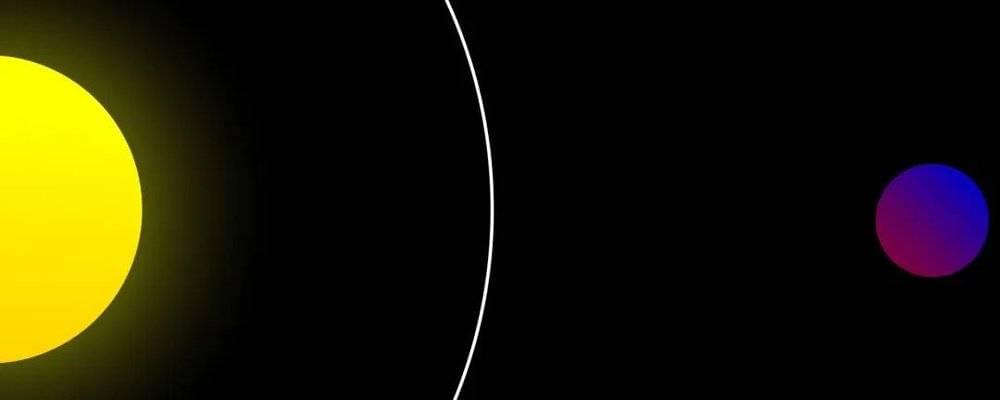

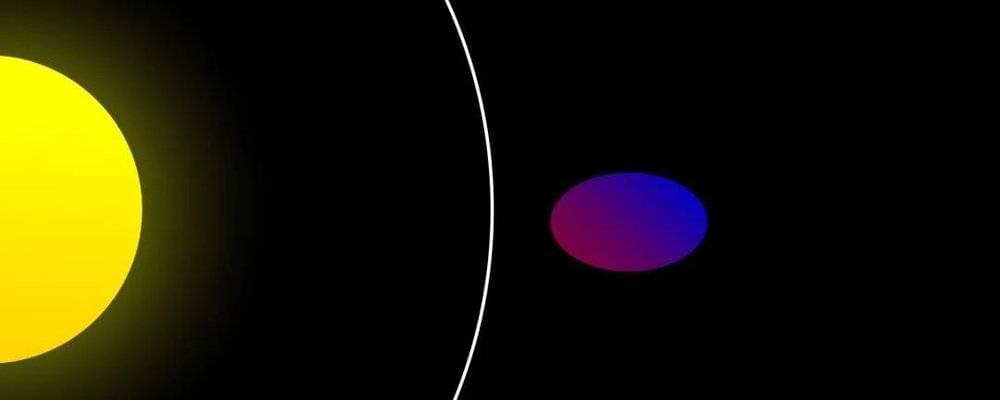

木星这类有多个卫星的行星,在大多数次模拟里都可以保留一部分卫星一起带走。母行星质量越大,卫星距行星越近,幸存率就越大。以木星和木卫一这样组合为例,卫星的幸存比例可能高达55%~85% 。

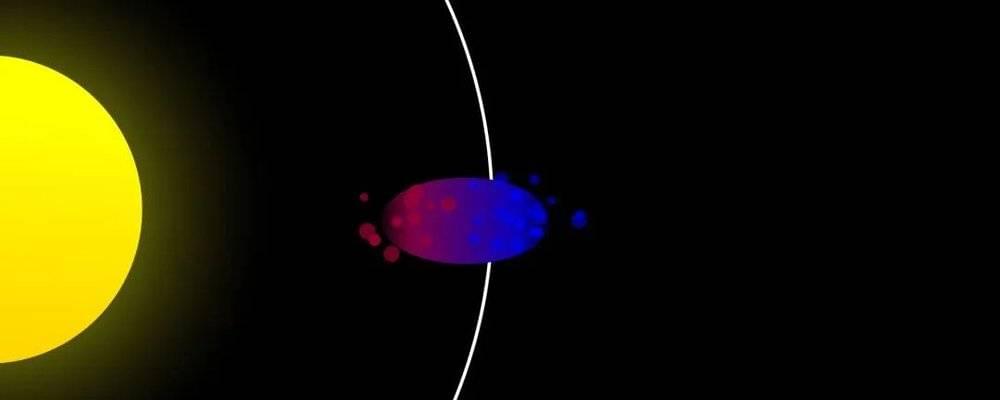

![行星被弹射出系统后,幸存卫星的轨道。动力学模拟结果显示,合适的轨道配置下,大部分行星在流浪后可以保留至少一颗卫星,1/4的行星可以保留绝大部分甚至所有卫星 | University of Nevada, Las Vegas <sup label=图片备注 class=text-img-note>[4]</sup> <br label=图片备注 class=text-img-note>](https://i.aiapi.me/h/2023/01/28/Jan_28_2023_01_58_50_5702750955610191.png)

但“流浪地球”计划没办法放任月球顺其自然。

毕竟,地球太小了,即使地月系统被太阳系大天体的引力弹射出去,地球也很难“带”得动月球;更何况,地球这次也不是弹射出去的,而是自己加速离开的。

对地球来说,要想带着月球,就得一直同步给月球加速;一味置之不理,又很容易在地球变轨之后受到月球不可控的影响——哪怕不撞上月球,引力潮汐突变也随时会给脆弱的人类带来危险。

为了人类的安全,最稳妥的方法还是直接把月球移出地球轨道。一别两宽,各谋生路吧。

月球发动机和月球基地在哪里?

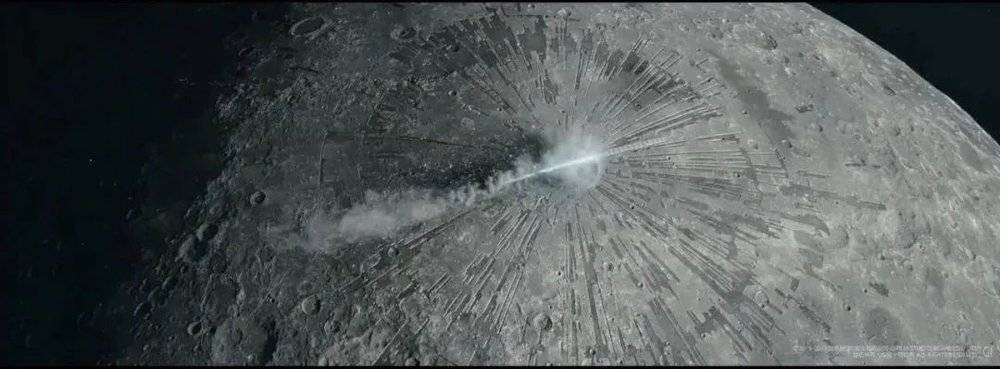

如何把月球推走?影片中采用的,是在月面安装三台月球发动机。

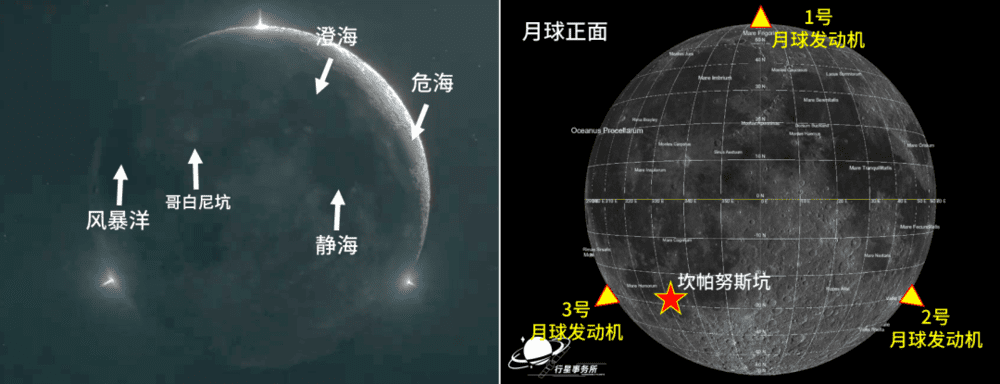

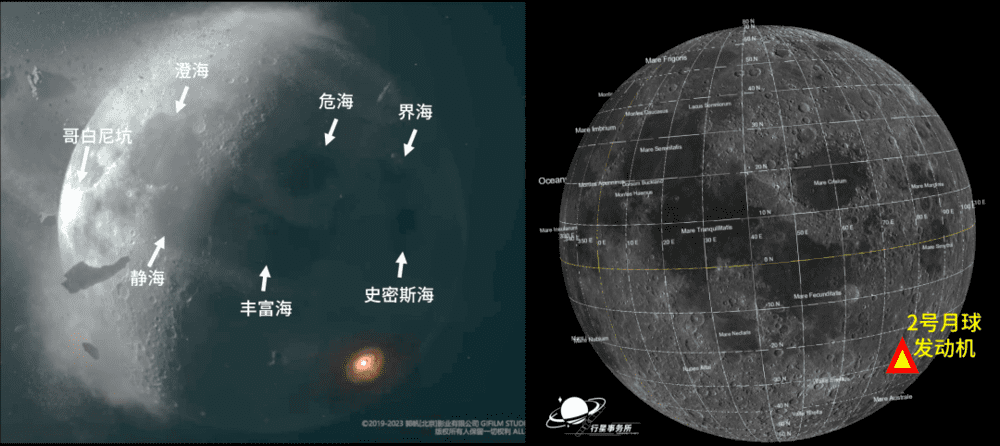

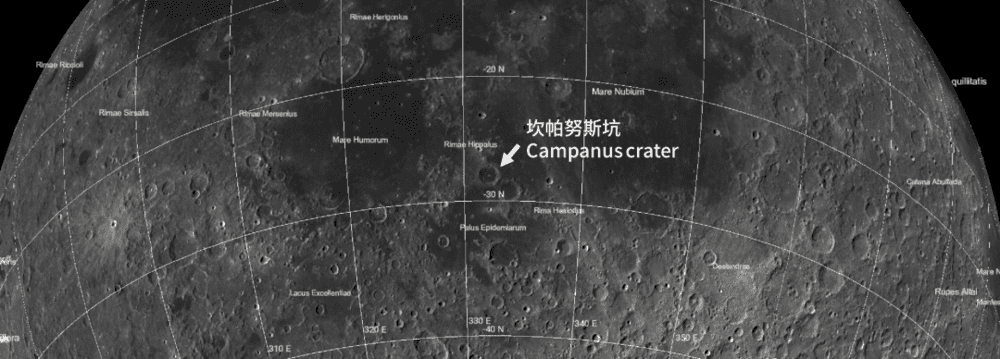

发动机安在了哪里?这里必须夸一夸《球2》的精益求精。我认真对比了剧中出现的月球镜头,发现是可以大体定位的。

首先是影片里给出三台发动机的全月整体视图,这么暗其实也看不清楚月面特征对吧。

增加对比度之后,可以看到是以真实的月球正面影像为底图做的月球发动机点火特效。三台发动机安置在月球正背面交界处,间隔120°,也就是北极点附近一台,西经90°南纬30°附近一台,东经90°南纬30°附近一台。

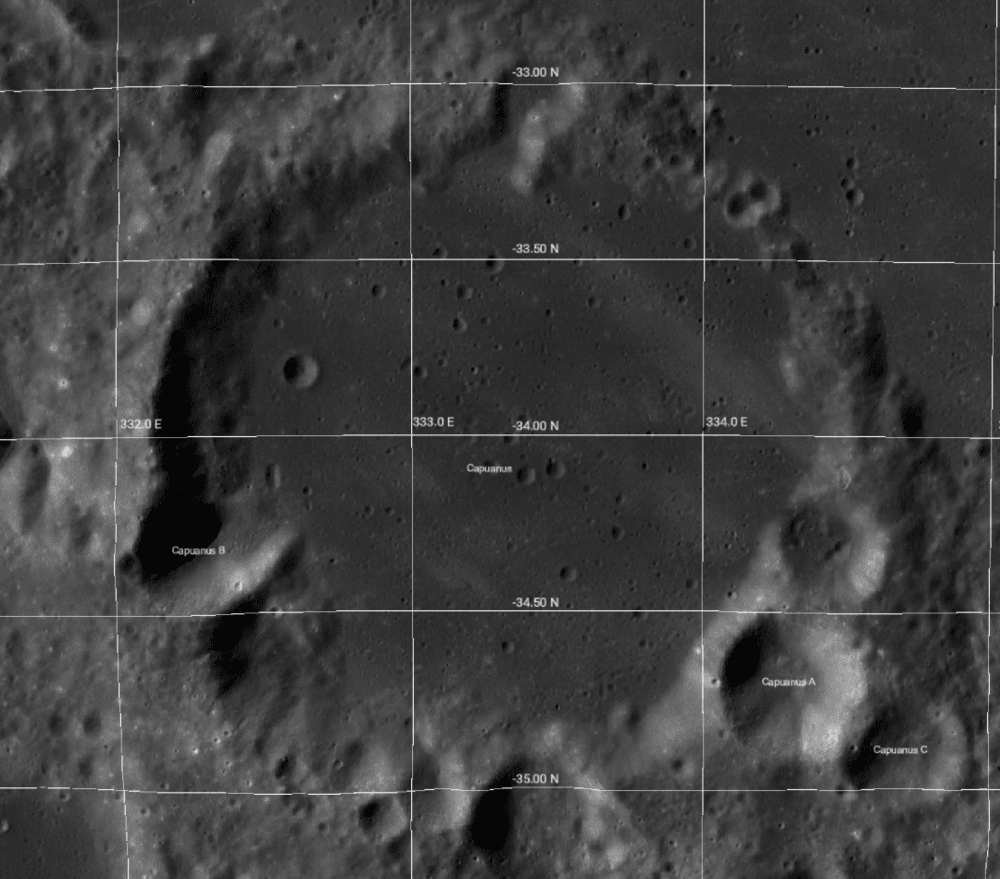

预告片里另一帧有2号月球发动机失控的特写:

匹配月球地图之后可以找到,2号发动机更准确的位置是位于东经80°南纬30°附近。

1号发动机在北极附近,这里也是逐月计划1号试验机点火的地方。不过为了挖石头,人类还真是把发动机周围霍霍得面目全非了……“流浪地球”施工队改造能力非常可以!

逐月计划选择的月球基地,影片中明确指出位于坎帕努斯撞击坑内。这是一个月球上真实存在的撞击坑,位于月球正面,南纬28°,西经27.8°,直径46公里。

可惜逐月计划没有成功,不然这些到2500年后都是纪念景点啊!

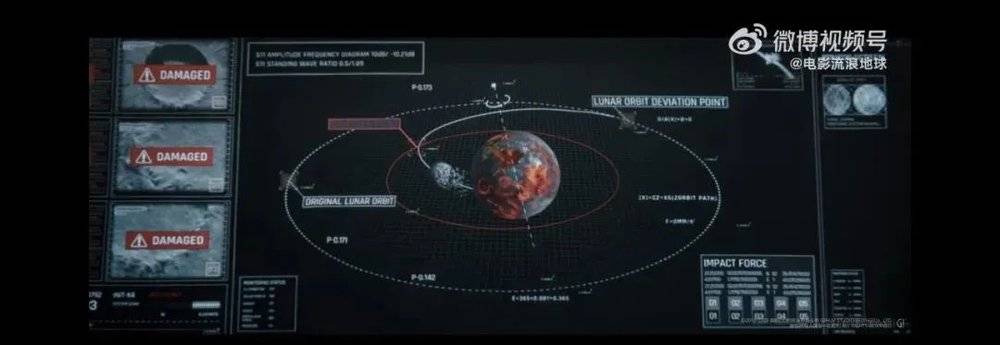

又见洛希极限

影片第二部分“月球坠落危机”,再次用上了《球1》里的“洛希极限”来搞事情。《球1》是地球接近木星时候的洛希极限,《球2》则是月球接近地球时候的洛希极限。

两者是一回事么?为什么进入洛希极限的天体会被“撕碎”?

这还要从“潮汐力”说起。

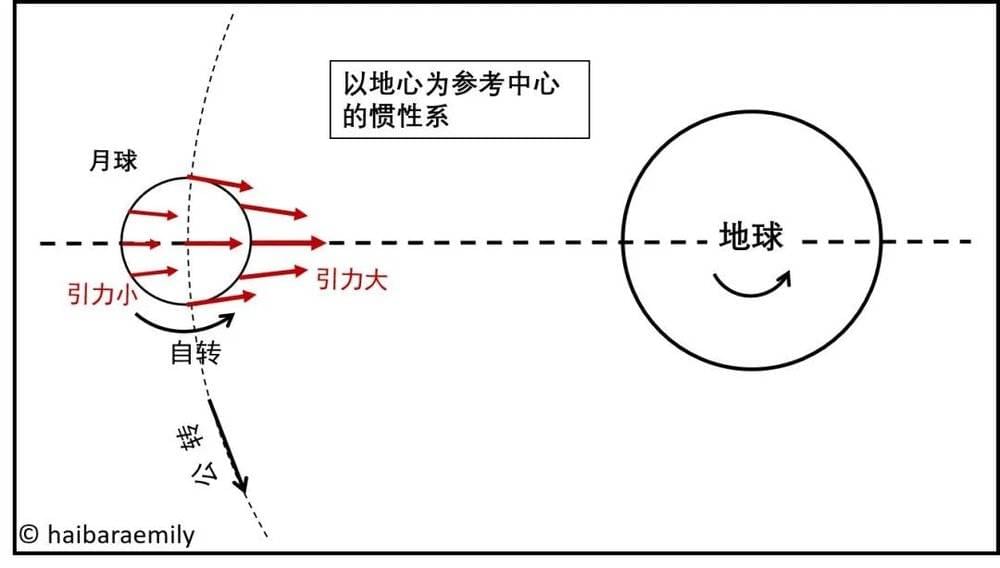

一个天体会被另一个天体“撕碎”,本质原因在于天体并不是一个质点。也就是说,这个天体上各个地方受到的、来自外界的引力大小和方向,其实是不同的。

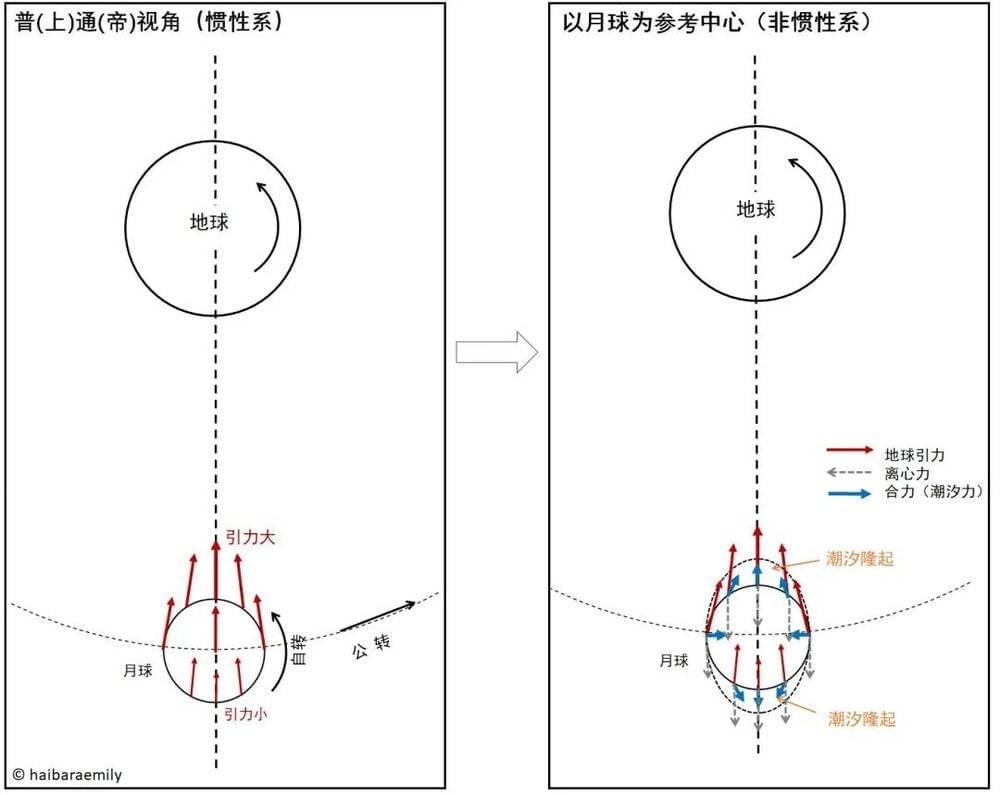

以地月系为例,忽略太阳和其他大天体的引力影响。从地球看来,由于引力大小随距离衰减,所以实际月球上各点受到的地球引力大小和方向都不一样。

总体来说,月球正面受到的地球的引力大于背面,两者的差异会把月球略微拉长,即在地月连线方向产生潮汐隆起。

当然,反过来月球对地球的引力也同样会在地球产生潮汐隆起,地球上的潮涨潮落就是月球对地球潮汐作用的体现。

但如果我们把视角切换到月球,月球上感受到的其实是这些大小不同的引力的一个“综合效果”,也就是说,月球上感受到的是下图蓝色箭头那些,各个角度不断压缩和拉伸自己的力。

因为此时的参照系是个非惯性系,所以月球上的点可以视作受到了一个假想的离心力,那么对月球来说,离心力和引力的“合力”就是潮汐力了。

需要注意的是,事实上离心力在惯性系下是不存在的,离心力和潮汐力只是为了方便我们理解的“假想力”,本质上都是引力的二级反馈。

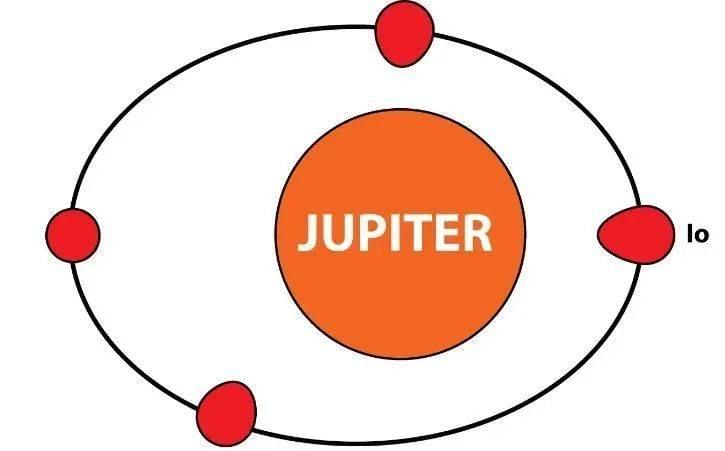

潮汐作用的“拉伸和揉捏”,是很多卫星的主要热量来源,尤其是轨道不那么圆的卫星,距离变化引起的潮汐加热作用会非常剧烈,例如太阳系中的木卫二、木卫三、土卫二。

同样的,流浪行星的卫星也是行星科学家很关注的一类“宜居星球”,因为相比于已经失去恒星热量补给、没什么希望了的流浪行星,它们的卫星倒是更可能通过行星的潮汐加热获得能量,形成地下海洋,甚至在在漫长的流浪岁月里孕育出生命。

在简化情况下,天体受到的潮汐力大小主要和两个因素有关:一是提供引力的天体的质量,二是两个天体的距离。

提供引力的天体质量越大,两者距离越近,被吸引的天体实际感受到的“引力综合效果”就越明显。

以地球和月球为例,随着月球不断靠近地球,地球引力就会越来越剧烈地揉捏拉伸月球,当这个距离小于某个临界值,剧烈的潮汐力就会把月球撕碎——这个临界距离就是月球的“洛希极限”。

“洛希极限”这个概念由法国天文学家爱德华·洛希在1850年提出。对不同的天体,洛希极限都是不一样的,这不仅取决于潮汐力的大小,也取决于感受引力的天体自身的强度和疏松程度(通常用密度来代表)。

提供引力的天体的质量越小,感受引力的天体自身越结实,后者就越不容易被潮汐力撕碎,对应的洛希极限距离就越小,所以月球飞近地球时的洛希极限,和地球飞近木星时的洛希极限,数值是完全不同的。

太阳系中最常见的“洛希极限”受害者是彗星。彗星密度很低,非常不结实,飞行的轨道又非常椭圆,有时候飞得离太阳很近,有时候又离太阳很远。这种小东西一不留神就会遇到太阳系里的巨无霸——木星,或者太阳,然后被无情撕碎。

1976年,著名的大彗星之一威斯特彗星(Comet West)在靠近太阳的途中被太阳的引力撕扯为至少四块。

![1975年8月10日拍摄的威斯特彗星,此时彗星正处于亮度峰值 | J. Linder/ESO<sup label=图片备注 class=text-img-note> [5]</sup><br label=图片备注 class=text-img-note>](https://i.aiapi.me/h/2023/01/28/Jan_28_2023_01_59_17_5702778548468137.jpeg)

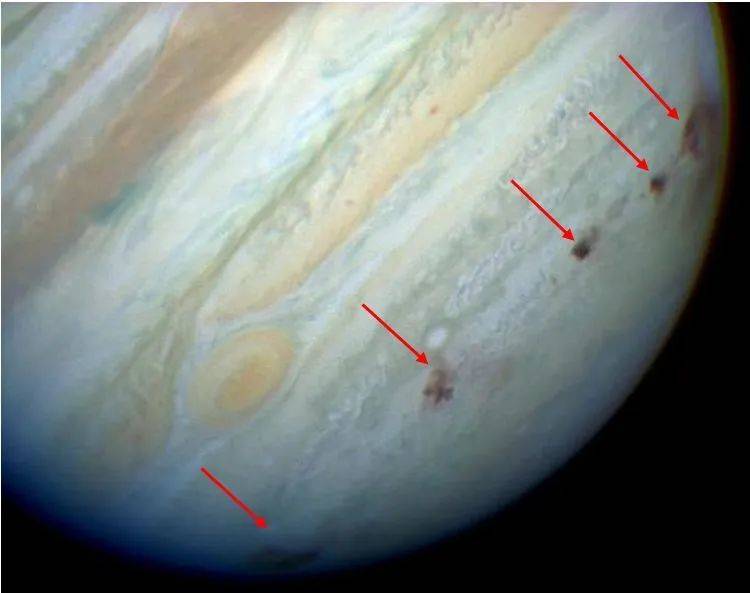

更有名的,可能当属舒梅克-列维9号彗星。1993年3月24日,舒梅克夫妇和大卫·列维一同在帕洛马山天文台观测到了木星周围一些奇怪的碎片。随后的轨道计算显示:这些碎片都是同一颗彗星被木星巨大的潮汐作用撕裂的碎片,将在1994年7月16日-24日之间陆续撞向木星。

![哈勃望远镜于1994年5月17日拍摄的舒梅克-列文9号彗星的碎片,最大的一颗直径约有2千米。21块碎片像一串珍珠一样连成一线。两个月后,这些碎片依次撞向木星 | Hubblesite <sup label=图片备注 class=text-img-note>[6]</sup><br label=图片备注 class=text-img-note>](https://i.aiapi.me/h/2023/01/28/Jan_28_2023_01_59_18_5702779080279339.jpeg)

这次彗木相撞是全世界天文爱好者的一场盛会,也是无数孩子最早的天文启蒙。

人类被撞击产生的巨大威力深深震撼:碎片中最大的一块(编号为G,直径约2千米)在木星表面撞出了一个直径超过12000公里的“疤痕”,比地球还要大。

旅行者号与“暗淡蓝点”

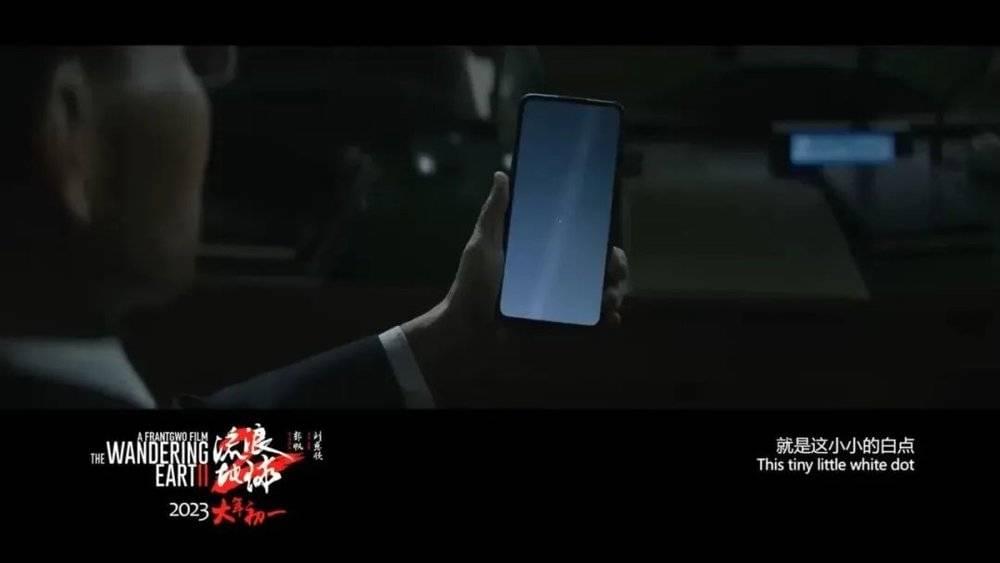

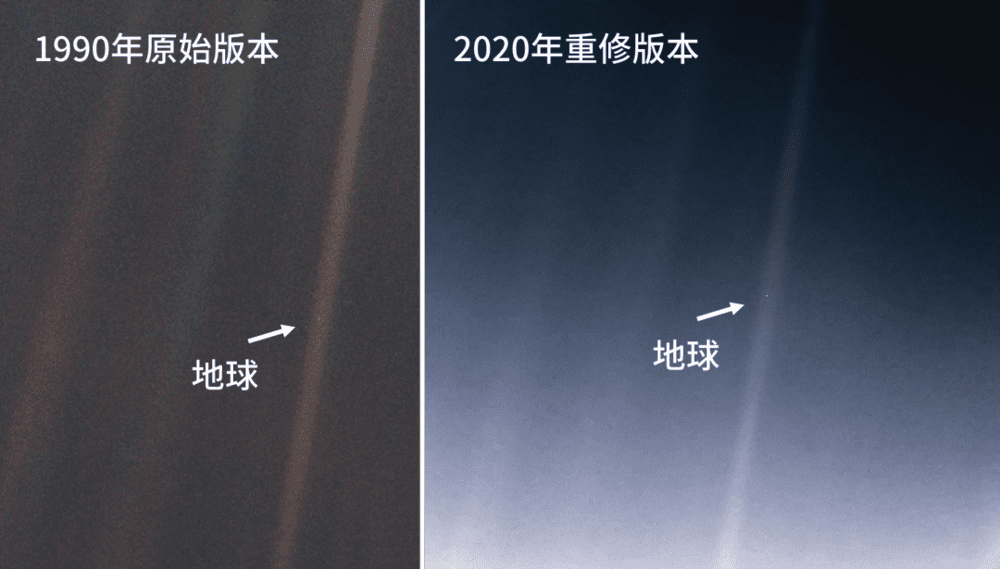

电影中周老师给麦克看的“小白点”照片,是一艘真实的人类航天器——旅行者1号在1990年拍摄的地球照片。

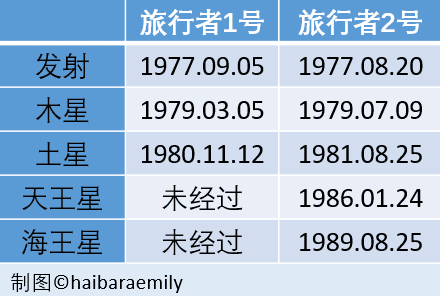

旅行者号共有两艘航天器,分别在1977年8月和9月发射,向太阳系外侧飞行,探访了多颗外太阳系巨行星和它们的卫星系统。

1990年,两艘旅行者号都已经完成了全部计划任务,旅行者1号飞到了距离地球约40.5个天文单位(60亿公里,比冥王星的轨道还要远)的地方,即将关闭相机以节省电力。

同年的2月14日,NASA在行星科学家卡尔·萨根的建议下,让旅行者1号最后一次回望太阳系,为太阳系拍摄了一套全家福。

![旅行者1号拍摄的太阳系全家福,由60帧影像拼接而成 | NASA/JPL<sup label=图片备注 class=text-img-note> [7]</sup><br label=图片备注 class=text-img-note>](https://i.aiapi.me/h/2023/01/28/Jan_28_2023_01_59_20_5702781562037085.jpeg)

这张著名的“暗淡蓝点”(Pale Blue Dot)就是这套太阳系全家福里的一张——在那么遥远的距离,地球实际只有0.12个像素那么大。

在此后的三十多年里,这张“暗淡蓝点”照片一直是旅行者号的标志性成果,它一直在提醒我们:地球如此渺小,又如此珍贵,这个太阳系中不起眼的小点,却是我们人类赖以生存的唯一家园。

一个小彩蛋是,周老师对麦克说的这句“我相信会再次看到蓝天,鲜花挂满枝头”,其实来自于《流浪地球》小说的结尾:

我知道已被忘却

流浪的航程太长太长

但那一时刻要叫我一声啊

当东方再次出现霞光

我知道已被忘却

启航的时代太远太远

但那一时刻要叫我一声啊

当人类又看到了蓝天

我知道已被忘却

太阳系的往事太久太久

但那一时刻要叫我一声啊

当鲜花重新挂上枝头

整个“流浪地球”计划,正是100代人为了这个家园而奋斗的史诗啊。

参考文献

[1] Schoutetens, F., Dachwald, B., & Heiligers, J. Optimisation of photon-sail trajectories in the alpha-centauri system using evolutionary neurocontrol.

[2] Hong, Y. C., Raymond, S. N., Nicholson, P. D., & Lunine, J. I. (2018). Innocent Bystanders: Orbital Dynamics of Exomoons During Planet–Planet Scattering. The Astrophysical Journal, 852(2), 85.

[3] Rabago, I., & Steffen, J. H. (2019). Survivability of moon systems around ejected gas giants. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 489(2), 2323-2329.

[4] UNLV Study Explores Possible Life on the Moons of Rogue Planets https://www.unlv.edu/news/release/unlv-study-explores-possible-life-moons-rogue-planets

[5] https://www.eso.org/public/images/c-west-1976-ps/

[6] http://hubblesite.org/image/168/news_release/1994-26

[7] Solar System Portrait - 60 Frame Mosaic https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA00451

本文来自微信公众号:果壳 (ID:Guokr42),作者:haibaraemily,编辑:Steed