临近寒假了,家庭活动要安排起来。

这几天通过一则新闻报道,很多人第一次知道:带孩子进KTV唱歌算违法了!

新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》第58条中明确规定:“营业性歌舞娱乐场所、酒吧、互联网上网服务营业场所等不适宜未成年人活动场所的经营者,不得允许未成年人进入……经营者应当在显著位置设置未成年人禁入、限入标志;对难以判明是否是未成年人的,应当要求其出示身份证件。”

KTV就属于营业性娱乐场所,因此按照这部法律的规定,未成年人是禁止进入KTV的。

但这样的法规却让家长们很困惑:假期带孩子唱歌放松一下,没觉得对他们身心健康带来什么不好的影响,反而是很好的家庭娱乐活动,为什么不可以?

北京检察官夜访KTV对家长劝诫普法

这几天受到关注的新法规其实并不新,从2021年6月1日起,新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》施行,禁止未成年人进入营业性歌舞娱乐场所的规定理论上已经执行一年半的时间。

这几天再次被大家议论,原因是《北京晚报》的一则新闻报道。

报道中称:此前一个晚上,北京市检察院第一分院检察官前往朝阳区一家KTV检查。”检查中发现了一些问题,比如没有在醒目位置张贴“未成年人禁入限入”的标志,检察官还在一个包厢里发现一位父亲带着孩子正在唱歌。

在一间包厢内,一位中年男子带着十多岁的女儿和七八岁的儿子在唱歌。“有什么问题吗?我带孩子们来的是正规场所。”见检察人员前来,这位父亲不解地问。检察官进行劝诫普法后,这位父亲表示接受:“原来法律是这样规定的,下次不带孩子来了!”

报道描述:检察官庞涛表示,如果KTV经营者发现未成年人随家长一起来,要及时制止。经营者签署了承诺书,明知故犯再次违规的将从重处罚。

新闻报道中的父亲看起来一脸茫然,全然没有意识到带自己儿子女儿放飞K歌,不是他以为的“温馨时刻”,却是一种被未成年人保护法禁止的行为。

不仅是这位父亲,可能绝大多数家长都并不知道带孩子进KTV是被法律禁止的。

事实上,市场上各家KTV也很难严格执行这条法规。在疫情后生意刚有起色的阶段,经营者恐怕还盼着寒假里家庭团聚式消费为经营业绩加把力。

笔者今天拨打了上海市静安区、徐汇区、浦东新区三家KTV的电话,询问未成年人是否可以进KTV,三家KTV的答案都是:家长带着孩子可以,但孩子单独进KTV是不可以的。

正常家庭娱乐为什么不可以?

一年多前新修订的未成年人保护法实施,获得的好评还是很多的,其中很多内容针对当下新鲜事物,提出了明确的法律规范。

比如说不允许16周岁以下的未成年人开通网络直播,平台限制未成年人上网消费、打赏等等。

包括涉及娱乐场所的规定,大家都很容易理解,目的是保护未成年人的身心安全和健康。就像酒吧、网吧这样的场所,禁止未成年人进入,恐怕没有人会提出异议。

保护法中对游艺场所的规定也比较细致。其中提到:游艺娱乐场所设置的电子游戏设备,除国家法定节假日外,不得向未成年人提供。这种情况指的是游艺娱乐场所中的电子游戏设备在非国家法定节假日不得向未成年人提供,而不是指未成年人一律不得进入游艺娱乐场所,游艺娱乐场所可以进入,只是未成年人平时只能玩其他项目,不能玩电子游戏项目,只有法定节假日才可以。

那么到了唱歌的KTV,为什么就“一刀切”了呢?

根据北京晚报这篇新闻报道,检察官解释说:“这类场所内通常比较昏暗,里面有形形色色的人,常有抽烟喝酒等情景,孩子们会耳濡目染,这样的环境和氛围对未成年人的身心健康确实有负面影响。”

这样的解释显然与很多家长的体会不太一样。通常,家庭聚会带孩子去KTV唱歌,都是一个家庭一个包房,如果说孩子会受到影响,那么也是受到自己身边家人、亲戚行为的影响,而这些影响在家里也会有,与他们身处什么环境可能并没有太大的关系。

不要机械理解立法的本意

带孩子去K歌也违法了,这一届家长表示“我好难“。

那么法律对家长的监护责任,到底是怎么规定的呢?

上海市法学会未成年人法研究会副秘书长田相夏认为:“要正确理解立法意思,不应该机械理解法律规定。法律规定的立法意思应该是避免未成年人出入上述场所带来的安全风险以及对未成年人身心可能造成的负面影响。但如果未成年人在监护人陪同下,或者特定情形下,能够避免出入上述场所给未成年人带来风险的情形下,未成年人出入上述场所也应该没问题。”

法律是为现实服务的。现实中,逢年过节亲戚朋友带着孩子聚餐,聚餐后找个地方唱歌,让许久不见的孩子们联络联络感情,是非常常见的场景。

立法保护未成年人固然没有错,但不考虑普通人的生活需求而机械地理解法律条文,让正常的娱乐活动变成了禁止的活动,也并不是制定法律的初衷。

如果真的要保护未成年人,首先应该对合法娱乐场所中不合法合规、不健康的行为和现象进行严格的管理,毕竟大多数人需要的是明亮健康的娱乐环境。

带娃唱K违法,压倒KTV的最后一根稻草

如果不是因为这几天的争议,估计很多人对KTV这几个字已经没什么印象了。

1月4日,“法律明令禁止未成年人进KTV”的话题迅速登上了热搜,并在网上引起了激烈的讨论。

很多媒体在转发的时候引用了《北京晚报》一篇报道的内容,根据这篇报道,新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》第58条中明确规定:“营业性歌舞娱乐场所、酒吧、互联网上网服务营业场所等不适宜未成年人活动场所的经营者,不得允许未成年人进入……经营者应当在显著位置设置未成年人禁入、限入标志;对难以判明是否是未成年人的,应当要求其出示身份证件。”

报道中还采访了相关专业人士并询问了他们的意见。根据北京市检察院第一分院检察官庞涛的说法,“这类场所内通常比较昏暗,里面有形形色色的人,常有抽烟喝酒等情景,孩子们会耳濡目染,这样的环境和氛围对未成年人的身心健康确实有负面影响”。

除了可能对未成年的心理和行为产生影响,还有医生表示,KTV里面的噪音会对未成年人的听力造成损伤,“KTV里的音量肯定是大大超过60分贝的,而且儿童发育还没有完全,如果比较长时间地在KTV里,听力肯定会受损”。

很显然,对于未成年人不能去KTV的规定,很多人是第一次听说:“我小时候经常会有亲戚家人聚在一起去唱歌的,现在居然不能给小孩进去了。”“以前量贩式的很多都是未成年学生。”“我儿子他超爱KTV,这两天刚过完五岁生日。”

之所以争议这么大,正是因为这种生活常见行为和法律规定的强烈反差,谁能想到带孩子去KTV还违法了?实际上,就算到了现在,也很少有KTV会主动询问消费者是不是未成年人,就算真的有人年龄太小,“有家长陪着就行”。

而且这条规定并不是在新修订的《未成年人保护法》中才第一次出现。在2012年修订的时候,《未成年人保护法》的第三十六条就已经有了相关规定,可见这么多年基本上没什么人注意这条规定,更不用说遵守了。

当然,有问题和争议拿出来讨论一下是好的,只不过对于中国的KTV来说,这样的讨论显得有点太晚了些。KTV在中国早已经从聚会放松的第一选择成为了“时代的眼泪”,有网友就调侃:“现在基本上都没啥人去KTV了吧?感觉KTV离我已经很遥远了。”

1

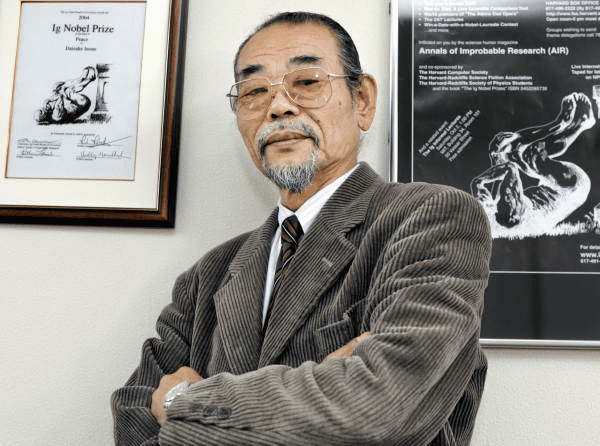

1999年8月,《时代》周刊发行了一期特刊:《20世纪最有影响力的亚洲人物》。在一众耳熟能详的名字里,有一个不太起眼的日本人——井上大佑,《时代》周刊对他的评价是:“井上大佑改变了亚洲的夜晚。”

井上大佑之所以能改变亚洲的夜晚,是因为他发明了卡拉OK。

在发明卡拉OK之前,井上大佑一直在一个沙龙乐队里当伴奏,但是音乐水平实在让人不敢恭维,“我是乐队里最差的一个,我完全没有音乐技术可言,所以他们让我担任乐队经理”。

1971年,一位老顾客希望井上能够到慰劳旅行地进行表演,但是井上手头有走不开的工作。考虑再三之后,井上根据这位老顾客习惯的音调和节拍录了一盘伴奏带,没想到大受好评。

在此之后,很多人都表示“请帮我制作一首曲子”,这些要求为他提供了灵感,之后井上制作了一台由扩音器和100日元5分钟的计时器组成的机器,将之命名为“8 JUKE”,并租给了当地的酒吧让顾客点唱,“没有卡拉OK,几乎不可能像专业歌手那样在完整的背景乐队伴奏下唱歌。在以前,那是梦想”。

因为井上没有申请专利,很多大公司纷纷推出了自己的卡拉OK机器,同时也让卡拉OK迅速在整个亚洲流行起来。

而卡拉OK进入中国大陆的意义,远不止是出现了一种新的娱乐方式那么简单。

就在卡拉OK风靡亚洲的时候,作为中国改革开放窗口的广州正在不断寻找跟外商合作的机会。

当时在政府部门负责外事工作的欧阳江旋,在介绍一批日本中小企业来考察的时候,感受到了他们对改革开放的疑虑。为了打消外商的怀疑和担心,当时的工作人员考虑尝试引入一些外来文化,欧阳江旋第一时间想到了不用投入太多又能满足人们娱乐需求的卡拉OK:“我第一次直接体验卡拉OK是在1984年,在日本神户的一个小酒馆,我当时感受最深的,它不仅仅说是让你个人得到了一种愉悦,而且它拉近了人与人之间的关系。”

1988年1月,大陆第一家卡拉OK在广州东方宾馆开业。跟后来的KTV不一样,东方宾馆的卡拉OK厅安排在一个能容纳60人左右的开放式大厅,一个圆形小舞台上摆放着点唱设备。

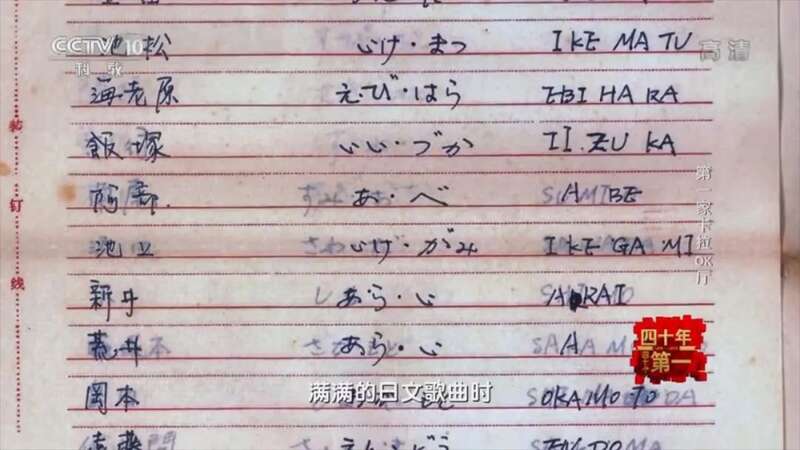

当时客人进来之后,会被服务员带到餐桌前落座,然后服务员会给他们一本手写的点歌本,点歌之后就能上台演唱,整个气氛甚至透露着一丝丝优雅。

当时很多广州市民听说开了一家卡拉OK,纷纷跑过来想要尝个鲜,结果到了之后才发现,点歌本上满满的都是日文歌。因为当时的设备基本上都是进口的,国内没有生产,中文歌的音源更是难找得很。

这种状况很快就得到了改善,随着改革开放的进程,港台音乐已经开始在各种渠道传播,而内地的音乐也在慢慢发生着变化。

在东方宾馆卡拉OK开业一个月后,第一次登上春晚的毛阿敏演唱了《思念》,程琳的《信天游》也通过春晚舞台瞬间家喻户晓,春晚过后,全国人民都记住了“你从哪里来,我的朋友”和“大雁听过我的歌,小河亲过我的脸”。

1988年夏天,北京第一家卡拉OK厅“你歌卡拉OK厅”在东郊开业,这个消息成了当时北京城的大新闻。虽然卡拉OK最开始引起了一些讨论和争议,但是很快人民群众就做出了自己的选择,总结起来就是两个字:真香。

据北京市文化局统计,截至1993年9月,北京市共有注册歌厅282家。到了1995年,包括歌厅等在内的新型文化娱乐场所已达1400多家。最开始的时候,这些卡拉OK跟东方宾馆一样在大厅里,点歌之后就当着一群人的面开始一展歌喉,后来带包厢的歌厅开始越来越多,称呼也从卡拉OK变成了KTV。

最开始,北京市文化局规定这些KTV的营业时间不能超过晚上12点,但是因为KTV的营业高峰就在晚上,这项规定逐渐放宽到凌晨2点甚至3点。可以说,KTV的到来一定程度上拓展了中国人的夜生活。

只不过,面对全国群众的热情,内地很多KTV开始“脱离群众”,向着高端场所和奢侈消费不断发展,还时不时爆出宰客的负面新闻。

1995年,《北京日报》在《歌厅酒楼 价格为何“限”不住》的报道中讲述了一件离谱的事。北京中关村电脑公司的沈先生,请几个朋友到东四的一家KTV唱歌,结账的时候发现账单上写着一个很吉利的数字——1314元。根据账单显示,两听可口可乐76元,一瓶矿泉水28元,一瓶啤酒45元,一壶红茶78元,一个果盘198元,还要另加15%的服务费以及包间费。这个消费标准就是放到现在,也一点不落后。

因为宰客的太多,北京市在1995年8月特地发布了《关于饮食娱乐业禁止以不正当价格行为牟利的暂行规定》,对这些场所的收费进行规范,但依然有很多KTV或明或暗地宰客。

随着消费水平越来越脱离普通人,这些早期的KTV开始走下坡路。1995年4月,《北京日报》发现,很多豪华KTV的上座率普遍不到4成,越来越多的KTV开始关门停业,到了2000年左右,北京已经有超过70%的KTV关门,当时一位负责人说:“身在卡拉OK厅6年,没有比现在更惨的了。”

如果按照这样的节奏发展,内地的KTV只会慢慢消失在普通人的视野中,偶尔在聊天中被提起,然后因为喜欢宰客被骂几句。

只不过,穷则思变,KTV的发展道路迎来了峰回路转。

2

1995年,当沈先生花1314元在北京“奢侈”一把的时候,来自台湾省的钱柜KTV在上海静安开了大陆第一家店。

跟之前的KTV的豪华消费不同,这些KTV属于所谓的“量贩式KTV”,也是普通人最熟悉的KTV。“量贩”这个词来自日本,意思是“大量批发”,量贩式KTV走的也是薄利多销的平价路线。

2000年,就在无数豪华KTV倒闭的时候,北京也迎来了量贩式KTV。也就是在这之后,KTV还真正成为了普通人的常见娱乐方式,从小众走向了大众。当时的年轻人聚会,KTV几乎是一个必然的选择。

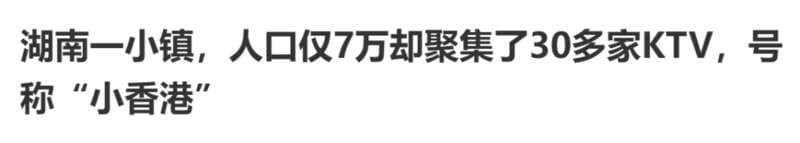

量贩式KTV的发展拉平了一线大城市和小地方年轻人的娱乐方式,很多县城乃至乡镇中,新的KTV不断出现。这些KTV不管投资高低,基本上都能在一两年甚至半年内迅速回本,“最赚钱的时候是2004年左右,基本上开一家店一年半的时间就能回本。”“只要你敢开,就能够挣到不少钱”。

当时很多县城里会有“网吧一条街”,而“KTV一条街”也在各地不断出现。

就是在KTV遍地开花的时候,华语乐坛也进入了后来很多歌迷怀念的“黄金时代”,且不说周杰伦、林俊杰、蔡依林、孙燕姿这些歌手,当时去KTV的年轻人里面总会有人挑战一下《死了都要爱》和《离歌》,至于好听不好听那就不能保证了。

改开之初的音乐潮流推动了KTV在中国的落地生根,华语乐坛的“黄金时代”也帮助量贩式KTV达到了发展的顶峰。到2014年的时候,全国一共有12万家量贩式KTV,这是顶峰,却也是下坡的前奏。

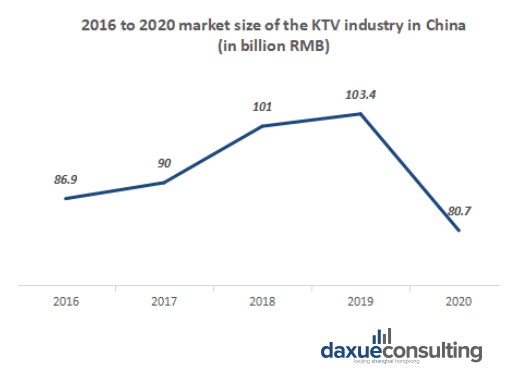

根据《中国音乐产业发展总报告》显示,2016年一年里,传统KTV数量断崖式减少了近60%。到了2021年,全国KTV只剩下6.4万家,跟2014年的峰值相比接近腰斩。

跟上一次因为价格过高倒闭不同,量贩式KTV衰落的原因莫衷一是,每个人都有自己的看法。

最直接的说法是,KTV的衰落是随着华语乐坛“黄金时代”的结束发生的,虽然两者并不完全同步。一位KTV负责人在接受采访的时候说,很多人来KTV发现“无歌可唱”,基本上还是在唱是10年甚至更久之前的老歌,“华语乐坛似乎很久没有出现过一首传唱度极高、又能打动人心的歌曲了”。

这跟KTV的消失也许有一定关系,但肯定不能算最主要的原因,毕竟老歌也是有人唱的。

另一个原因是,在高速发展阶段结束之后,大家突然发现市场已经饱和了,中国根本不需要这么多的KTV,“全国就这么多城市,一个市里能承载的KTV门店是有限的”。于是这些KTV为了活下去,开始了残酷的“内卷”,不断压低价格,有些商家甚至推出了几块钱唱几个小时的亏本价。

这边商家在不断压低价格,另一边成本却在不断上升。一家KTV品牌的创始人表示,2020年月支出的租金占经营成本的33%,而在4年前,这个比例还只有25%。杭州一位从业者讲述,按惯例五年一签,每次签房租至少要上涨20%-30%,“5年前,一般KTV两年就能回本,现在起码得三年”。

另一方面,很多以前根本没人注意的因素也开始成为大问题,比如说歌曲版权。

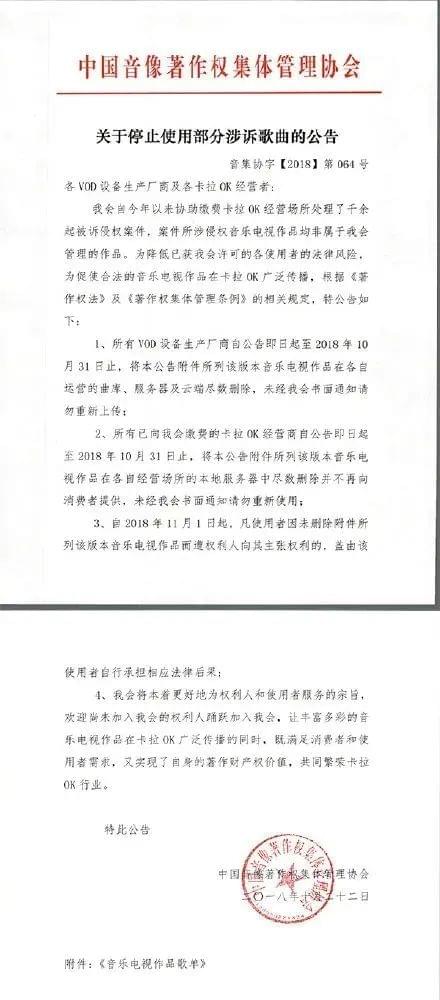

从2008年开始,中国音像著作权集体管理协会就开始跟各地的KTV打官司,2014年,音集协展开了密集行动,一年之内诉著作权侵权纠纷过千件。2018年,音集协要求KTV在10月31日前,删除6000多首歌曲,其中不乏陈奕迅的《十年》、张惠妹的《听海》、邓紫棋的《泡沫》等热唱曲目,用KTV老板的话说:“《K歌之王》都下架了,大家来了还点什么歌,唱什么歌?”

除了这些原因,经济社会的发展也让人们有了越来越多的娱乐发展,KTV不仅不是唯一的选择,甚至不再是主要选项之一。

在这样的背景下,未成年人能不能去KTV的讨论也显得有点滞后了。

而跟这场讨论几乎同时出现的是另一条新闻,杭州一家KTV聘用6名未成年人被城市管理局罚款6万元。管理好未成年人去KTV消费当然重要,而更重要的,恐怕是保证未成年人不用在KTV工作。

从KTV在中国的发展历程来看,与其说它是一个独立的行业,不如说它是中国经济和社会发展的风向标,同时深受社会发展的影响。从这个角度来说,KTV的衰落算得上必然的结果,就跟曾经消失的众多娱乐方式一样。

至于说KTV的衰落和消失损失最大的人,恐怕就是曾经的“麦霸”,毕竟很多人曾经日夜钻研,如何在KTV出人头地。