我们之所以把它理解成为财政,是因为很多政府把卖地的钱当做收入直接给花掉了,甚至有些地区一开始还提出要把土地财政纳入人大的监督和管理,实际上这个观点是非常错误的。政府卖土地的收益不是它的收入,而是它未来收益的一个体现,所以很多人就说中国的土地财政不可持续,因为它把未来的收益给卖掉了,它本来就是未来收益的体现,就是一种金融,所以我们一开始就应该给土地财政命名为土地金融。

如果给它以正确的命名,那么作为土地金融,实际上我们今天很多问题都会迎刃而解,我们不会把土地收入直接当做自己的现金流收入,当做税收、财政一样进行处理,我就觉得这是一个很重要的误区。现在我们可以看地方政府凡是想干点什么事,就靠卖地。

如果它想建基础设施,卖地。如果工资发不出来了,还是卖地,如果它想建一个标志性的工程,比如说建立一个大剧院或飞机场,统统都是从土地财政来,可以说万事不决,卖地就可以解决,所有问题都可以解决。

但是,基础设施是需要的,因为在没有基础设施的时候,不可能招商引资;建立学校、医院、大剧院等,需要未来的支出来支撑,所以必须同时有税收才行,我们这个时候建的这些设施,它必须能够带来未来的收益。

这跟我们花钱的逻辑不一样,花这些钱今后挣更多的钱才能平衡,这就是为什么土地财政和土地金融是不一样的,城市化的主要的目的还是未来能创造税收,为什么能创造比别的城市更多的税收?是因为你的公共服务比别的城市更好。人家到了你的城市以后,不用自己修路修桥,不用自己修机场,所以他会愿意到这个城市来。

我们土地财政过去这40年所有的投资,目的就是为了让城市今后能够创造更多的税收,能够招更多的商,这是目的而不是达到目的的手段,这是一个很大的差别。

那么,未来40年,中国将转向真正的土地财政,土地财政是什么?就是居民收入要成为税收,要进入到政府的财政收入里。未来我们要把前一个阶段过去40年修的这些路、桥、学校、医院等,通通都要转变成为城市的现金流收入。

如果未来40年的收入不足以覆盖过去40年的融资,经济就会出现倒退,就会掉入所谓的中等收入陷阱。世界上像中国这样完成城市化重资产的国家其实并不少,但是真正能跨越土地财政门槛,进入发达经济体的国家其实是很少的。

理解了两个阶段的差异以后,我们就能够明白过去40年的成功并不代表未来40年也可以成功,这就像是一个企业,你可以通过巨大的投资把工厂建设起来,但如果这个工厂不能带来足够的收益,投资就会失败,企业也会破产,而且投资越大,破产的损失也就越大,这就是为什么中国必须尽快把经济的重心从投资转向运营,这是一个非常艰难的过程,投资减少会带来资本需求的减少,同时对银行乃至货币的生成产生一种非常隐蔽而系统的风险,这些我在《大崛起》这本书里面都有详细的论述。

其实一个企业建成以后,真正残酷的市场竞争才刚刚开始,大家可以发现大多数的企业,最后都会被淘汰,汽车市场是如此,手机市场也是如此,一开始都有很多的企业,到最后就剩下寥寥几家。

任何细分的市场仔细观察的话,我们都会发现在最后就会剩下几个超级的巨头,其实城市也是一样,一开始很多城市都能够依靠卖地,能够依靠土地金融完成基础设施的建设,但是城市之间的竞争随着建成也逐步开始,这一竞争不会局限于城市之间,而且还会蔓延到城市群之间,甚至蔓延到国家之间。

最终也只有几个超级的大都市,以及它周围围绕着这几个超级大都市的城市网络才可以幸存,这就是本书提出来的一个重要预测。中国的城市化不会在近期结束,而是刚刚开始。

现在我们所有城市都会面临一场新的大洗牌,谁能胜出就要看谁能率先完成,从过去40年的资本型增长,转向未来40年的运营性增长的这么一个转型。

房地产在中国经济中最主要的功能,就是解决了城市化启动时所需要的资本。众所周知,城市化之所以重要,是因为政府可以通过城市化来提供公共的基础设施,从而极大地降低所有市场主体的重资产压力。比如说企业就不用建设自己的道路,自己建设电厂,自己建设飞机场,而家庭也不必要自己建立学校、医院,这些成本都是非常巨大的。

但是反过来,这意味着公共基础设施是非常重的资产,政府需要大规模的融资,所有工业化国家都必须跨越公共基础设施这个巨大的资本门槛。

中国是如何解决这个问题的?我们没有通过殖民掠夺,没有通过对外战争,而是通过卖地把未来的收益预支回来,然后建设我们的基础设施,再通过招商引资获得税收偿还资本。我们的中国城市化怎么样去维持建设和维持基础设施,它的运营逻辑是这么一个循环的过程,理解土地财政这一功能后,我们就可以找到房地产市场的一个最优解。

房地产市场的融资可以帮助政府部门解决城市基础设施重资产的问题,也可以帮助企业完成启动所需要的重资产问题,比如说合肥市政府就把土地的收益用来支持京东方的建设,用来投资京东方和其他产业。

当然也可以用来解决家庭部门的初始资本的积累问题。对于城市的家庭而言,只要你住在城市里面,住房就是你最重的资产,住房的价值来源于什么?来源于政府重资产公共服务的投入,因此没有一个政府能够负担得起无偿提供住宅。但是如果我们看懂了土地财政的金融逻辑和金融属性,我们就可以利用这一个市场来帮助家庭部门完成它重资产的形成。这个途径就是我在《大崛起》这一书中所建议的“先租后售”。

房地产目前所有的问题就在于错误的解释了“房住不炒”,“房住不炒”本身是对的,但是你不能把房的“住”和“炒”对立起来。这好比说你有了一个房子可以住,为什么这个房子就不能成为你资产的一部分,为什么不能你住的同时让它成为你的财富,实际上是这么一个问题。

当初为什么提出“房住不炒”呢?针对的主要是“炒”得太过分了,而完全压倒了“住”的功能。所以我们现在提“房住不炒”,是要恢复两者之间的平衡,而不是用一方取代另一方。

其实改革开放之前,我们的住房制度就是只有住没有炒,结果导致了房地产严重的住宅短缺,这是一个严重的教训。真正正确的“房住不炒”是什么?就是要纠正前一个阶段这个房子最后变得“只炒不住”了,而不是回到以前的“只住不炒”。

房地产选择向左或向右这个问题本身就是一个错误问题,这不是一个二选一的问题,正确的做法是什么?就是我们先住,然后再炒,同时实现两个目的。这两个目标可以通过双轨制来实现,比如说新加坡在住和炒之间形成了一个平行的双轨制。

我在《大崛起》这本书里面提出来的建议把住和炒结合起来,把原来的新加坡的住和炒平行关系变成先后关系。这也就是我一贯主张的先租后售,先租后炒,既满足了居住需求,又能够让住房成为财富的一部分。计划经济时代是“只住不炒”,这是它这个制度最大的问题,就是没有办法对住房进行融资。

那个时期的住房,虽然强调“住”的属性,但实际上是没钱造成了严重的住房短缺,而一旦低价的保障房过一段时间以后,允许它在市场出售,这样保障房就可以成为一个安全的抵押品,能够为自身进行融资。

这样,我们就可以借助“炒”的市场来解决“住”的融资问题,借力“炒”来作为一个跳板达到“住”的目的,这就是正确的“房住不炒”。

毛泽东同志曾经说过“不解决桥或船的问题,过河就是一句空话”,住是过河,炒就是船或桥,把住和炒对立起来,就好像把桥和船与过河对立起来一样。“房住不炒”的本意是不能够把桥或船作为目的而忘记了过河,而并不是要毁掉船或桥。

实践已经表明去掉住房的资本属性,不仅不能自动解决住房保障的问题,反而会使得住房保障的资金本身成为了问题,这就是为什么金融系统近期连续出台一些政策,努力恢复房地产市场资本属性的一个重要原因。

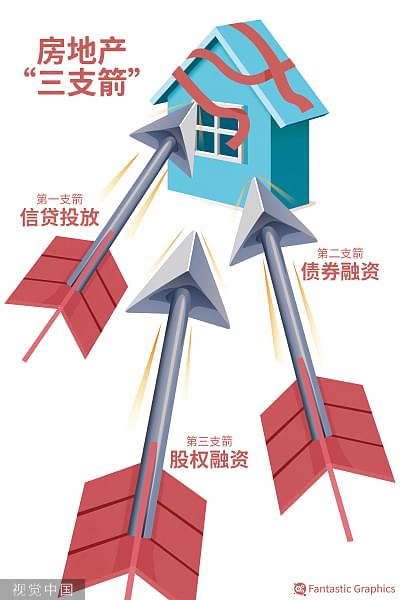

支持房企融资的“第三支箭”射出 房企迎“喘息”机会。图源:视觉中国

有一个讨论度比较高的问题:“年轻人应该选择在北上广深,还是去小城市发展?”这个问题非常有意思,很多人都关心这个问题,到底是要选择未来在一个什么样的城市,我想我们的房地产其实跟社会需求和供给大形势相关,关键看我们的城市有没有新的机会,我们如果需要新的机会是在大城市里面,这时候房价和成本再高,我们也会去大城市,因为大城市能创造新的机会。

但是如果我们的经济增长没有新的机会了,没有新的目标,没有能够赚钱的机会,这个时候你的选择是什么?大家会选哪便宜去哪,更好的选择不是在北京躺平,可能是跑到鹤岗躺平。这个社会到底往哪个方向走,往哪种城市走,取决于这个城市经济未来机会的情况。目的是想赚更多的钱,还是想节省更多的钱,这是两种完全不同的选择。

如果你想赚更多的钱,在大城市更合适,在小城市不太可能赚多。但是如果你想节省钱,你可以去小城市,所以年轻人选择什么样的城市,取决于整个社会提供给年轻人的机会是多了还是少了。