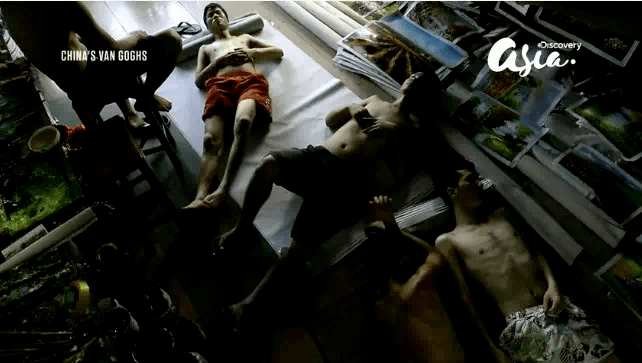

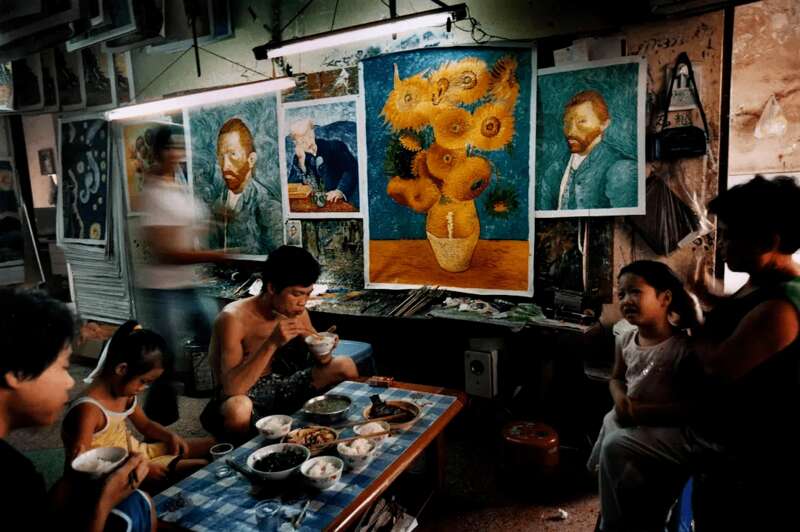

十几平米逼仄的房间里,光线昏暗、湿热难耐,赤膊光膀的中年男子,正躺在地上午睡。

下一秒老板一声“人工闹铃”,所有人就纷纷爬起来开工。

按订单需求走,大家分工明确,有人负责画鼻子、有人画眼睛、还有人画一棵树、一朵云。

职业画家好几天才能临摹出的名画,这里的画工只用几小时就能完成。

手速之惊人,用卖油翁的话说,“无他,唯手熟尔”。

这里是大芬村,深圳的一个客家小农村。

曾经, 村民们世世代代以种田为生, 直到1989年,一个香港人来到了村里。

为了完成一笔“世界名画生产”的单子,他找了20个画工当学徒——

他们不是美术学院的学生,而是没受过绘画训练、甚至初中都没毕业的农民。

然而,拿起画笔,他们却被称为“中国梵高”。

01

最近,一部极其冷门的纪录片《中国梵高》在网上意外翻红。

它拍下了几千名农民工画工在大芬村的日常,这些人本是再普通不过的“深漂”,在芸芸众生中多一个不多,少一个不少。

却在今年以一种中国版“月亮与六便士”般的叙事触动了无数人。

占地只有0.4平方公里的大芬村,是全球最大的油画复制工厂,光一年营业额就超6千5百万美元。

江湖上甚至有个说法:从这里出品的临摹画,可以做到以假乱真。

经济观察报就曾报道过一位意大利回来的广西老板,他花了几十万买了一幅欧洲古董画。

结果拿到大芬村给画工看,其中一位仔细一瞅,正是他之前临摹的作品。

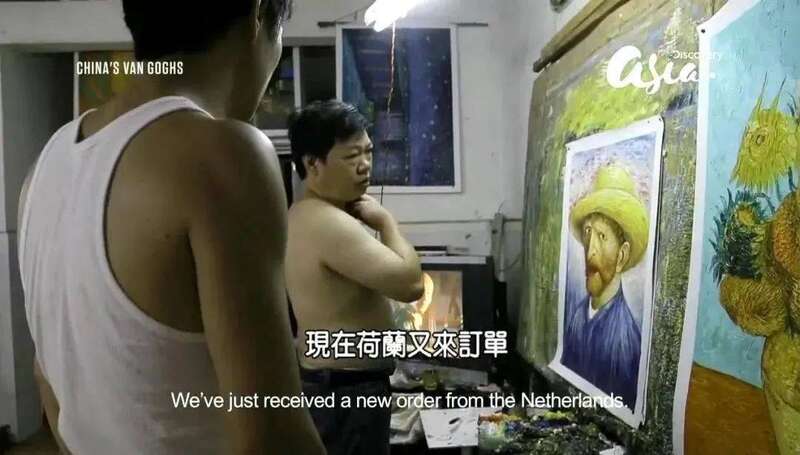

其中,画工赵小勇是当地颇有名气的“老江湖”,他已经在此画了20多年。

跟别人不同的是,他们一家专攻梵高。

老婆是他的第一个学徒,擅长画梵高的《星夜》,弟弟擅画《夜晚露天咖啡座》,小舅子专画《自画像》。

而赵小勇自己,更是彻头彻尾的“梵高粉”。

20年来,他几乎把梵高的作品全都临摹了个遍,最快的时候,给他28分钟,就能给你一副真伪难辨的《向日葵》——

这已然形成了他的某种肌肉记忆。

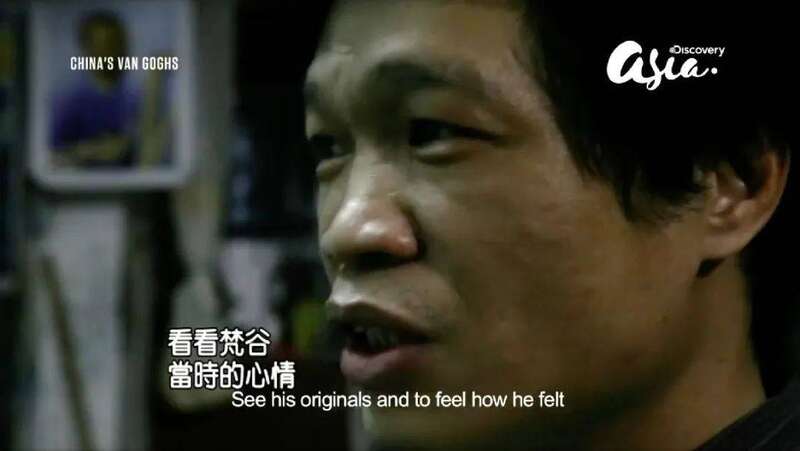

宝贵的休息时间里,他喜欢跟其他画工一起看梵高电影。

当梵高在荧幕上仰望星空时,他也总是怔怔地仰望着梵高。

甚至连做梦都会梦到偶像, 就像冥冥中授予的某种神意。

“梦里他问我,小勇,你画我画得怎么样了,我说我已经进入你的状态了。”

“可当我伸出手时,梦就醒了。”

睁开眼,还是一样的画室,一样的工期与订单,一样被生活推着继续走。

只是那天晚上,他坐在床上,翻来覆去,再也没睡着。

《中国梵高》的整个前半段,都很容易让你以为,这是一个关于民间艺术的故事、一个“中国乡间的田野上也可能存在着一名海德格尔”的浪漫故事。

事实却并非如此。

02

不是为了追求什么艺术成就,没有什么刻意练习、量变达到质变之类的学术派说法。

这些人之所以来到这里,选择从事画工,打从一开始就只是为了混口饭吃。

1972年出生的赵小勇,在片中跟着镜头回过一次老家,那是湖南邵阳的农村——一个真正的“穷乡僻壤”。

谈及出身时,这个中年男人哭了,“我家太穷,我妈不让我读书。”

初一读完就辍学是赵小勇最深的遗憾。

放弃学业后,他兜兜转转跑到了深圳打工,从画笔都不会拿,到一笔一笔成为一名专业的画工。

他靠着自己的踏实、勤勉和努力,在大芬村扎根。

和他一样,绝大多数画工都是“深漂”,从异乡跑来谋生,他们看见这里有需求,于是就用劳动力去满足需求。

就像所有留在一线大城市的打工人,他们早已认清工作的本质就是交易:

你付出时间与手艺,市场与你交换金钱,仅此而已。

值得高兴的是,这里的老板在“钱”上不算亏待。

在大芬村,一个农民工不仅可以从事绘画的艺术工作,还可以获得一份与付出相对等的收入。

“2004年以前,我一直从事高端临摹,一幅画能值二三千块钱,当时深圳普通工人的底薪也才350块钱”,一位画工笑着告诉经济观察报记者。

“尽管画这些画作很耗费时间,短则半月,长则一两个月”,那是实打实高强度、不眠不休的连轴转时间。

“百年前的梵高绝对不会想到,自己那些无人问津的画作,在百年后支撑了大洋彼岸无数人的生计“,画外音里,是导演的配白。

的确,从横向上看,对比同龄的其他蓝领,大芬村画工们的工作似乎更有“赚头”、也更体面。

而纵向往回追溯,很多观众也觉得,他们比许许多多和土地打了一辈子交道、兜里却没存下多少钱的父辈相比,已经富裕了一大截。

然而,《中国梵高》的野心也不是要讲述一个阶层跃升的成功学励志故事。

03

这个世界让人有一种错觉,只要你在一个小挑战里重复一万小时,就能成为一名专家——

但事实是,费劲气力爬到井口的蜗牛,看见外面广阔天地的一刻,胸腔里激荡的未必全是兴奋与激情,也可能是全身心地被摧毁与动摇。

一直以来,赵小勇都有一个愿望,想去阿姆斯特丹亲眼看看梵高的真迹。

护照下来的很快,他如愿坐上了飞往荷兰的飞机。

抵达后兴奋地拿着手机到处拍照,哪怕背景只是随处可见的风车或公交车。

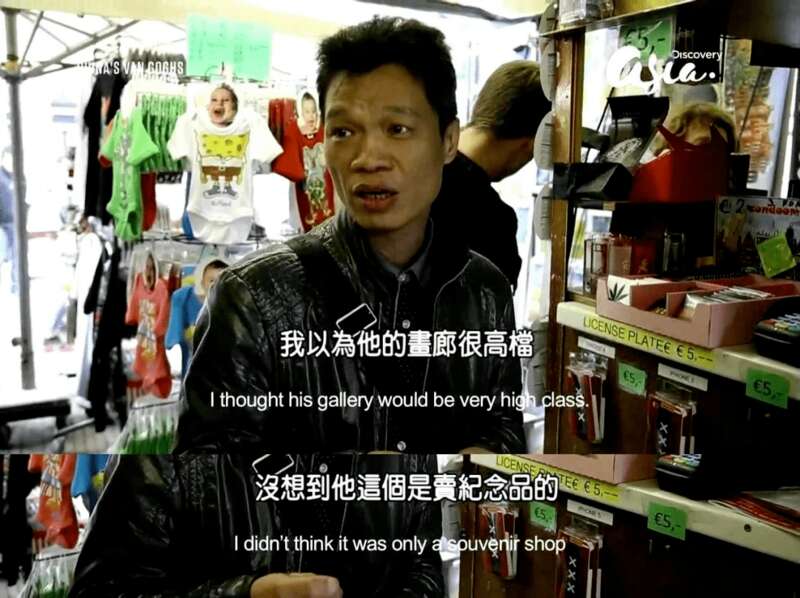

然而真到了梵高博物馆门口时,他却笑不出来了。

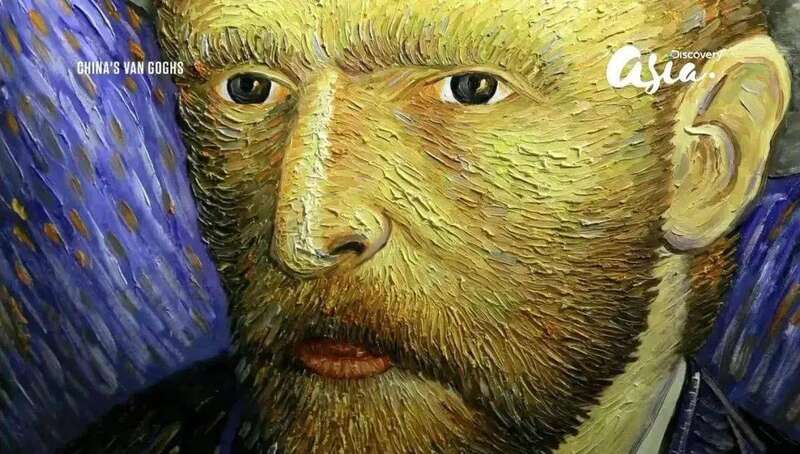

门口摆放的那副巨大的梵高自画像正是他的得意之作。

然而,它并不挂在高级的画廊里,而是纪念品商店门口,他的画就像是阿姆斯特丹的特产,供游客随意触摸、任意挑选。

更惊讶地是,他人生第一次知道,他的一副临摹画在这里的标价竟然是500欧元,而他从中能拿到的只有450块——

中间是足足8倍的差价。

那一刻,身处阿姆斯特丹的他或许想起了临行前大芬村的妻子无数次给他浇的那盆冷水:

“去荷兰?你还是再想想吧,出国要花多少钱?你画多少油画才能换回一张机票?”

在心心念念的梵高博物馆里,赵小勇仔细端详着眼前这一幅幅梵高的真迹,他惊觉自己一笔一画精心临摹20年,与人家才华横溢下的一处闲笔,尚且有着云泥之别。

这是卷王的悲剧,也是《乡下人的悲歌》,是一个卷了二十年终于成家立业、一个用尽力气在世俗层面有了些许进步如你我的凡人,用了20年的时间走到了真正的大师面前,然后一瞬间被冲击得体无完肤。

美术馆的工作人员听说了赵小勇专画梵高,向他表示了敬意,并随口问了句他有什么作品。

赵小勇却愣住了——他意识到自己一生都在临摹梵高,却从未跟随自己的内心作画。

“终日忙忙碌碌,骨子里仍是一名庸才。”

其实一直以来,像赵小勇这样的不少画工,他们引以为豪的手速、那些快速复制出来的商业油画,被人们称作“行画”。

背后的意思很残酷,就是缺乏艺术性、不够高级。

他们的工作也没有自主性、毋论话语权,本质上更像是完成流水线作业。

给钱的才是大爷,所以你不能玻璃心、不能任性撂挑子、更不能当众发牢骚。

纪录片里有这么一个“打工名场面”:一位年轻画工在反反复复改了三次画后,还是被老板毫不客气地批评“比例、线条、颜色统统不对”,并下命令般让他立刻修改。

他摔画笔发了脾气,“我不画了!”

但最终他还是老老实实地被逼着回到了位置上:“你已经接了订单,就必须画完。”

这一幕,让不少从事设计师、运营、商务等工作的年轻观众,都纷纷共情。

用网友的话说,“商业的世界对学徒没有任何的容忍,他们的每一笔都必须变成利益。”

在画纸上几十年如一日地重复描摹着一只耳朵,与在工业流水线上拧一颗螺丝,其实并无太大分别。

都是每天追赶着工期deadline,这里不生产落魄的艺术家——

你的价值更多地建立在能产出的商业价值上。

04

荷兰之行的最后,赵小勇用中国人的方式,三个苹果三支烟,到梵高墓地祭奠。

烟渺渺,归乡缈缈。

与来时不同,那一路,赵小勇神情凝重。

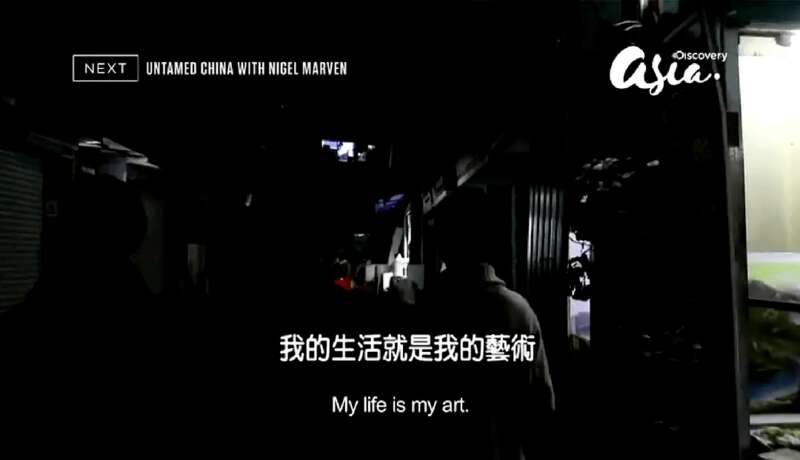

从荷兰回来后,他决心开始画属于自己的画。

画身边的人、事, 画小时候在泥地里滚蹚过的家乡的村头。

画年迈而挚爱的奶奶,“我的生活就是我的艺术。”

以赵小勇为代表,在一个喝醉酒的夜晚,他和工友们走在大芬村的路上,大笑着说,“也许20年后,我们自己的画也会被后人欣赏。”

这个画面“咔”一下定格,成就了纪录片《中国梵高》的结局——一个略显潇洒圆满的大结局。

然而,鲜少有人知道的是,在纪录片外,“中国梵高”始终没摆脱主流艺术圈对其“技术拙劣”的质疑:

“就像术与道之别,画工永远是画工,与画师有着鸿沟。”

赵小勇的确开始动笔画自己,却也走上了另一层面上的不被认可。

有人说,他的画受梵高影响太深,已经没有可塑余地,有人说他只是换了个临摹的对象,但依然缺少内涵与思想境界。

更多人唏嘘,赵小勇从临摹那一刻开始就努力错了方向,“但凡他生在一个家底厚点的人家,艺术之路的可能性也会多一些。”

毕竟,一个贫瘠的村子里别说肥沃的文化土壤,底层物质可能都要先去他乡谋求。

这部拍摄于2016年的《中国梵高》,距离如今已经过去6年,被翻出时却依然争议不断。

我试图在更多平台上搜索赵小勇的近况,最终在一个短视频拍平台上看到了他的账号——粉丝1800多名,他依然没有走红。

就如这部纪录片本身,在豆瓣上标记“看过”的也没超过6000人。

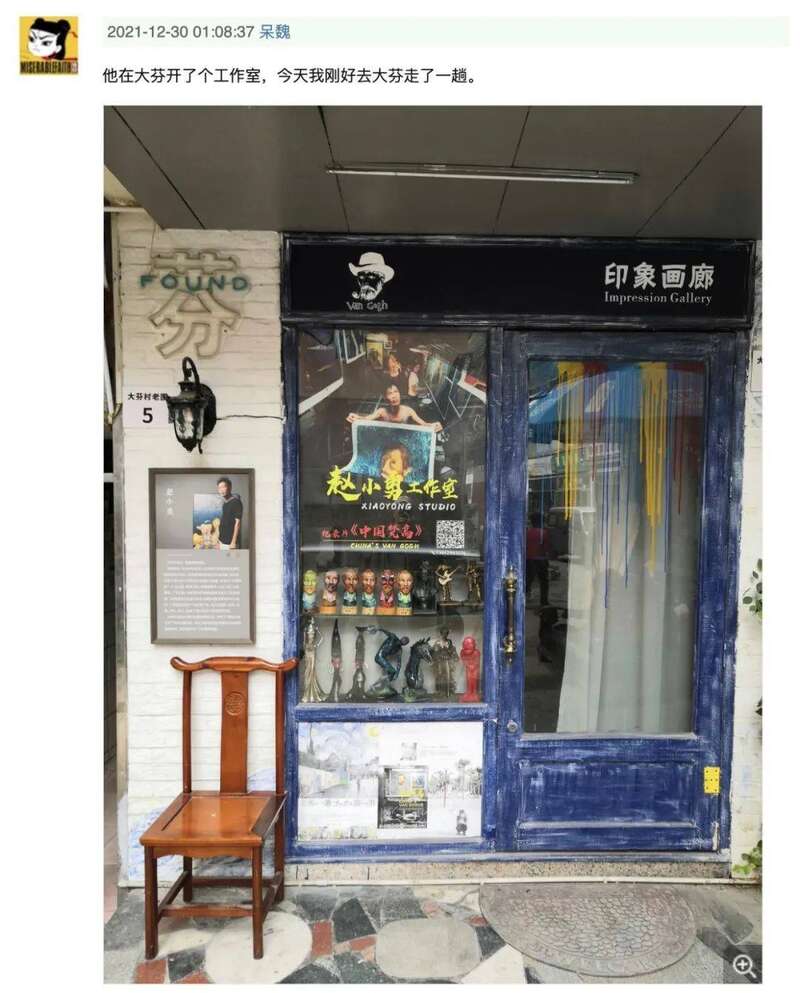

2021年,有网友看到他在大芬开了家工作室,门口依然贴着纪录片的海报,他在角落里安心埋头作画。

赵小勇 最终也没成为大师, 就像许许多多依然勤勉、务实地在干着手里行活的人。

在世界这个巨大的工业流水线上,我们每个人做的可能也只是负责画好一只眼睛或一只耳朵。

但在这一过程中,他却养活了自己的妻子和孩子。

而在他那千万次的临摹下笔中,谁又能说其中没有那么一笔、一个瞬间,“他与梵高心意相通”。

这,或许就是普通人所能达到的、最大程度上的仰望星空,不是么。