本文来自微信公众号:新新报NewTimes(ID:szunewtimes),记者:晋浥晨、王渝斐、郭洁婷,编辑:陈怡点,原文标题:《聚焦 | 我不是“好小孩”》,头图来自:《少年的你》剧照

一、孤点

我仍一字一句地记得毕业那年天源中学的中考喜报。

770分以上考生4人,3人进入广州市前十名;

750分以上49人;

730分以上207人;

700分以上567人;

18个毕业班级平均分均超过700分;

我校已连续5年保持广州市优生总数最多、优班总数最多。

2016年,广州中考的普通高中分数线为485分,而李珺没有进入高中。在这张红底黄字的正态分布图里,李珺就像是被落在坐标轴外的、没有颜色的孤点。

李珺被全班针对,源于大家对她成绩的质疑。

不知何时开始,全班都有了这样一个共识——李珺是班里最差的学生,是最坏的小孩。大家说,她靠家长的关系入校,她妈妈是我们学校高中部的生物老师,负责准备实验材料,不是那种“正式的任课老师”。

那时,班级并不会公开张贴排名,但关于成绩的消息总是暗中传得很快。全住宿的学校就像封闭的小社会,隐秘的信息与意见以宿舍为单位流通着。

刚入学时,大家热衷于彼此询问入学考试的成绩。满分300分,录取分数线是234分,重点班的分数线是250分。在我们普通班,大家的入学分数都大差不差。李珺说,她的入学成绩分数是240多分。

但我们逐渐从她的作业和课堂表现发现了端倪——她似乎完全达不到“准重点班”的水平。

第一次大考后,全班都对李珺的真实水平有了概念:她就是“拖我们班后腿”的那个人。如果是150分满分,大家的分数排布在90~120分,而她只能考60分左右。从那时起,我们又认定她是一个不思进取、不诚实的小孩。

初一的自习课上,躁动不安的青春期孩子像一点就爆的连环炸弹。只要教室里冒出一句声音,同学们就会接二连三地起哄,直到教室的声浪把老师引来。班主任安排班委们管纪律,但班委往往才是带动气氛的那些人。青春期的表现欲无处安放,自习课就成为了他们的脱口秀舞台。

一次下午的自习课上,体委忽然站上讲台,她拍了拍桌子,全班安静下来后,她说:“我要跟你们讲个笑话——李珺是我们所有人的好朋友。”

班里发出一阵压低音量的大笑,我却感到一阵恐惧。我不记得当时李珺是什么反应,也没敢扭头去看那双常被半遮在厚重的塑料框眼镜后的眼睛。

借助日记的记录,我才回忆起当晚的事情。那时刚考完期中考,我们准备去秋游,没有人愿意和李珺组队。晚自习课间,李珺对坐在隔壁桌的我说,她不想活了,也不想去秋游了。

我能理解她,如果我是她,我一定没有活下去的勇气。宿舍夜聊时,我试探性地问舍友们:“万一李珺真的自杀,我们会拍手叫好吗?”黑暗里,我听到她们齐声说好,心中很震惊。

事情的许多细节我都已忘记,我甚至想不起来李珺为何要向我倾诉了。唯独这份震惊,一直停留在我的心里。

那天,我在日记里写道:

虽然我也讨厌李珺,但李珺错在哪里,值得我们这么恨她?我是被她们带成这样的吗?我失去自我了吗?我该怎么办?每当想到这些,我就比听了恐怖故事还害怕。

二、好小孩

日记里那种自我怀疑的心情,对当时的我来说是陌生的。在此之前,我不曾怀疑过,我很擅长做一个“好小孩”。

每每在饭局上被问到学习,妈妈总会松一口气,说“她不怎么需要我们操心”,然后转过头,像要得到我确认似地问:“对吧?”我也总是点点头。

我就读的附小是县城里最好的小学,老师和父母都这样对我说。我爸爸这样向我形容小学报名的那一天:很多家长带了钓鱼凳,从凌晨就开始排队,早上七点时校园门口已经排起长龙。他们只能把车停在一公里以外,然后步行到学校附近,因为整条街道已经水泄不通。

小升初前夕,我的父母突然问我想不想考广州的初中。这对我而言很陌生,因为整个六年级,我都以县里最好的第一中学为目标,练的都是“一中卷”。在我的认知里,去广州读书和出国读书没什么两样。

父母给我买来广州的英语教材,第一次翻开时,我感到一种前所未有的慌张:我甚至看不懂他们四年级的课文。我习惯了做自己的小环境里“顶尖”的那一批,更因此担心走出这个环境,意味着我不再优秀。

到广州后,我先参加了中大附中的招生考试。一拿到数学卷子,我就知道自己完蛋了。同考场的考生看上去都是“戴蓝色框眼镜、数学特别好的广州学生”,他们飞快地翻着卷子,而我紧张得手心冒汗,滑得握不住笔。那所学校的分数线是180分,而我只考了150.5分。

对于当时0.5分都必须争来的我而言,这29.5分是天大的差距。爸妈也许也这么想。

出成绩那天中午,我把自己锁在房间里,拉紧窗帘,在幽蓝的光线下偷看《哈利波特与凤凰社》。妈妈不喜欢我在午休时偷偷看课外书,更不喜欢我锁门。她几次尝试打开房门,大喊着我的名字,都没得到回应。于是,外头响起一阵翻箱倒柜的声音,紧接着一声巨响炸开:妈妈用铁锤一把砸开我的门锁,冲进房间。她一把抢过我手上的《凤凰社》,狠狠甩出门外,冲我怒喊:“考成这样,你还给我锁门?还在这看书?”

我没有说话,只是一直流泪。我只想等她骂完,然后捡起我的《凤凰社》。那是我最喜欢的一本,也是七本书里最厚的一本,摔在地上的声音特别重。

第二天,爸爸拿来厚厚一沓“天源卷”——他们又替我报名了新的学校,他们说这所学校和中大附中一样好。

爸爸这样向我形容去天源中学报名的那天:比附小夸张十倍。校门口有一片三个篮球场大的空地,挤满了熙熙攘攘的家长,队伍排出校门,拐进了附近建材市场的停车场,满地都是被踩上鞋印的教培机构传单。

考入天源中学后,我认识的第一个同学是严琛。

她捧着一本英语小说,在本子上写着长篇的英语。我跟严琛搭讪,说我最好的科目是语文,英语最差。她说,她英语最好,语文不好。她告诉我,她正在写刺杀林肯的英语小说。

后来我才知道,严琛是美国人。她三年级回到广州读书,因为父亲希望她“体验一下国内的教育”。她的父母是北大的IT硕士,工作后移民美国。那一刻我觉得严琛的世界令我艳羡又遥不可及,但同时我也感到隐隐兴奋——也许读完这所名校后,我就称得上是与这些人为伍了。

三、验证码

严琛和我一个宿舍,我们很快见到了另外四个舍友。

初见的女孩们精力充沛,即便军训再累,午睡时间也必须用来偷偷聊天。舍友们在宿舍聊着禁忌的话题,直到午休结束的铃声响起,我才知道她们聊了一中午的“攻”和“受”究竟是哪两个字。

她们有很多共同话题,她们都喜欢EXO和f(x),也会聊起广州某几个小学的八卦,我觉得她们知道得好多。那之前,我只在小学同学的笔盒里依稀见过EXO这个名字,但对他们一无所知。我很纳闷,12个打扮相似的人,她们是怎么分清的?

我很担心自己交不上好朋友。我知道这就像对暗号一样,我要学着掌握她们所热衷的这些话题,以获取加入谈话的机会。我很早就有这样的概念:班里总有几个同学是社交中心,靠近他们的人自然会受到欢迎。即便无法成为他们,也一定要尽可能靠近他们。

用现在的话来说,他们大概就是班里的KOL(关键意见领袖)。

李珺也一直努力地想要对上暗号。晚自习前,她会向周围的同学分享妈妈带来的零食;她会凑近聊天的女孩们围成的小圆中,也会主动和班里几个KOL搭话。可她越主动,招致的恶意却越多。

当她也谈论起明星的话题,女孩们会叫她“跟风狗”,然后在下一次她想要靠近聊天的小圆时,默契地把圆圈缩得更紧。

初一入学后,我得到了自己的第一部智能手机。

那时,网络已经成为初中生们重要的社交空间。我很羡慕校园社交圈里的KOL:校园贴吧的吧主、小吧主可以全校闻名,享誉数届;身边很多同学都有意识地经营自己的QQ空间,大家攀比着访客量,甚至会花钱购买机器人访客。

李珺没有像班里的社交达人一样经营空间,她的空间没有什么内容,访客量也只有几百。一次,同学们在她的空间相册发现了一张自拍。

和往常一样,照片里的她把头发扎成利落的高马尾,把额前所有碎发用白色的珍珠发箍箍起来,她鼓起两腮,嘟着嘴,对着镜头比“耶”。这张照片很快被我们班的同学保存下来,大家就像发现莫大的秘密一样,在私下大肆流传。

外貌攻击往往是最直接的。皮肤黑、丑、恶心,是我们当时常用来描述她的关键词。不久之后,学校表白墙收到一份投稿,投稿者贴上了李珺的自拍,还有她在校运会被拍下的照片。投稿者以夸张的口吻向她“表白”,说她“简直就是女神”。

我们班的同学蜂拥而至,在评论区模仿投稿者的口吻向李珺表白,而当有人在表白墙下发出质疑时,就有同学兴奋地截图,发到班群里,引发新一轮嘲笑。

我们常常反讽李珺,因为她常常分不清我们的嘲弄。她会问同学:“你们真的在跟我表白吗?”这会让我们笑得更大声。

每个班级都有属于自己的一套话语和相处模式,要融入群体就得学会这套验证方法,像是从随机图片中选出全部的自行车和红绿灯一样。

李珺始终想要读懂我们的验证码,可每当她学会辨别自行车时,我们已经把验证图片改成了斑马线。我们共同编写了一串串代码,只把学号为20的她排除在外。

2014年暑假,一条名为《最红00后组合TFBOYS人气赶超亚洲天团EXO》的QQ弹窗赫然闯入我的视线。似乎就是从那时起,TFBOYS成为了所有“韩流女孩”的公敌。黑TFBOYS成为了我们班级的共识,而当我们发现李珺是TFBOYS粉丝时,我们似乎又找到了一个将她剔除在外的验证方式。

我的舍友罗梓琪是EXO的狂热粉丝。

罗梓琪是一个离经叛道的女孩,她很努力地向所有人证明这一点。她会偷来父亲的香烟,在午休前躲进宿舍浴室吞云吐雾;她会打碎体温计,把水银一颗颗倒进面霜里,然后对我说,要把这盒面霜给她最恨的人用。一次晚自习上,她用皮筋紧紧捆住自己的手指根部,直到整根手指变得冰凉乌黑,骄傲地炫耀给附近的同学看。她似乎很热衷于把人吓到,或者说,把人震慑住。

李珺一直想要和罗梓琪成为朋友。罗梓琪每周都会买新的明星杂志和漫画,李珺就经常在午休前来我们宿舍,坐在我的床下和罗梓琪并肩看杂志。

一天午休前,我回到宿舍,一进门就感到氛围不太对劲。罗梓琪面露愠色地坐在床边,对我们说:“我现在就要把李珺拉来打一顿。”我没有当真,以为只是她一贯的恐吓手段。

几分钟后,李珺拿着罗梓琪的杂志走进宿舍,罗梓琪拿过杂志,忽然猛地把李珺推到衣柜前的角落里。

李珺狠狠踉跄了一下,她还没意识到发生了什么,我和其他舍友也愣住了。罗梓琪拽住李珺的头发,又用膝盖顶住她的腹部,李珺瘫坐在角落里,开始哭泣。罗梓琪朝她喊道:“你哭什么哭!”她把杂志甩在李珺的脸上,指着门口说:“你给我滚出去!”李珺哭着夺门而出。

我完全记不清罗梓琪突然要打李珺的原因了。罗梓琪常向我们表达对周围人的不满,原因无非是她觉得谁勾引了她暗恋的男孩、或是她觉得谁借了太久她的东西。但这些都是“她觉得”,似乎只要“她觉得”,就可以理所当然地把李珺推倒在角落里。

四、“不要给20号看”

当我再度翻阅我的日记本时,我才发现更多的伤害在无形间发生。班级乐于称道的集体记忆,往往并不属于李珺。

我们的班主任周晓斌是历史老师,三十岁出头,人很贴心,也很幽默,颇受同学的喜爱。而被一致讨厌的老师是级长。级长是体育老师,常常趾高气昂地批评学生和班主任。

我们班的平均分总是垫底,纪律也散漫,因为这些,我们经常看到级长在走廊训话周晓斌。初一下学期,班里的气压很低,曾经幽默的周晓斌常常一整节课板着脸,让我们都不敢吭声。

临近期末时,班里一位KOL告诉我,她在办公室偷听到级长骂周晓斌:“你和你们全班人都是泥巴脑子!”她还带来一个重要消息:我们班单单生物一科的平均分就要被李珺拉低5分。如果再这样继续下去,初二我们将再也见不到周晓斌了。

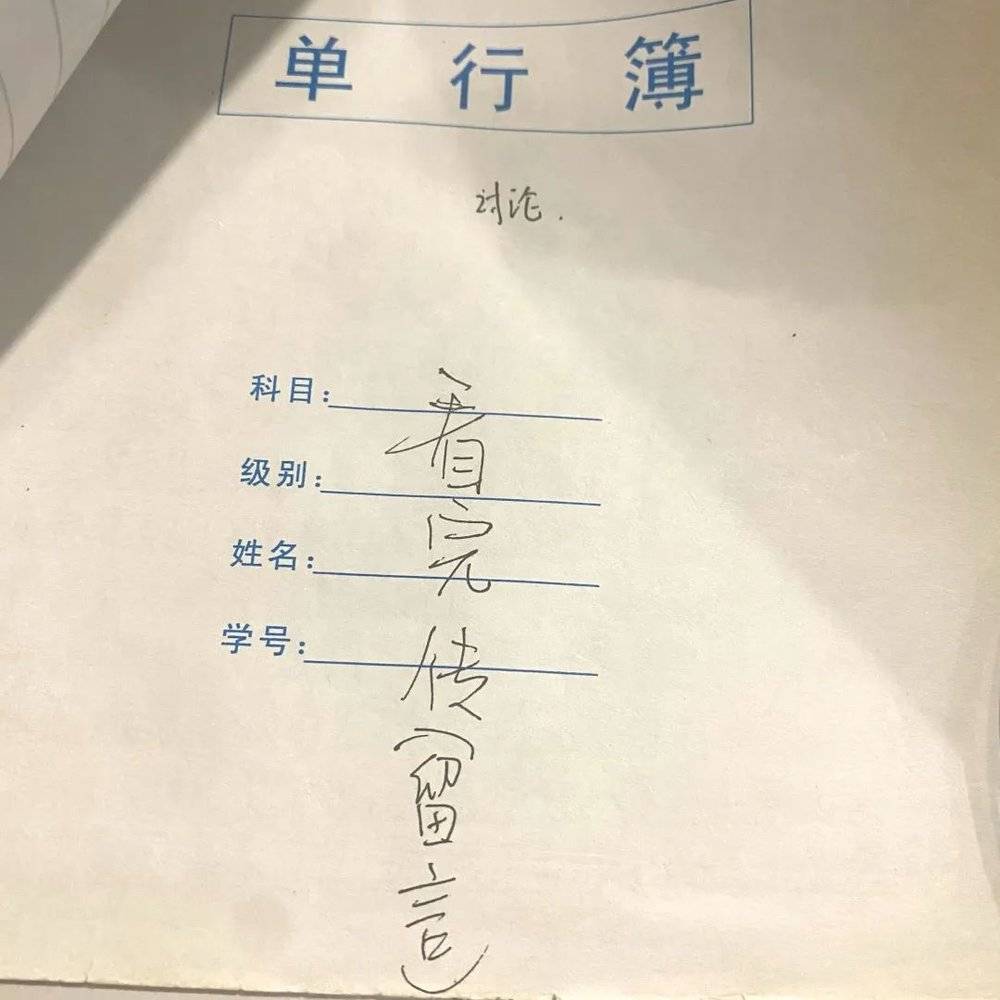

那时,我成绩不错,一直是班里的第一名。我觉得要让大家醒悟过来,这个头该由我来出。我义愤填膺地拿出一本新练习册,在第一页写满痛心疾首的话,告诉同学们晓斌如何被级长辱骂,又渲染起如果我们期末再考砸,晓斌就会离我们而去的危机感。合上本子,我又在封面写下几个大字:“看完传(留言)!”

在我的呼吁之后,紧接着的第一条留言就提到了李珺。上面写道,李珺“明知自己差也不见她有好好学习”,“现在还记得她月考总分114分,不知道平均分被拉了多少”。接下来一条留言是:“不要给20号看!其他人全部传阅!”

但20号最终还是看到了。在留言册上,她写了很长一段话:

为了晓斌我一定要努力下去,还有5天就期末考了,我到现在还自习课看书,真不应该,我要控制自己自习课上不看书,认真复习语数英,我想史、地、生已经没希望了,加油吧!努力吧!把最基本的知识点弄会,考不好,也难,努力吧!晓斌教了我许多的道理,我已经看过前面的所有评论,我会改正的。晓斌是一个世界上最好的班主任,我要加油,把晓斌留下来,让他在初二时继续当我们的班主任。

紧跟在后面的留言是:“呵呵……光说不做,有屁用。”

我们没有在期末考试实现“逆袭”,但周晓斌还是继续做了我们两年的班主任。毕业后,他在给我们写的留言中说:

2014年,学校发生了许多事,我被其他学校挖角,看到你们班的纪律很差,我很想一走了之,但一件事改变了我,就是你们写了留言给我,说会改好,也要我注意身体。不管你们当时多少是自愿写,或者是被迫写,都让我感受到了你们的善良和纯真。于是我改变了主意,心想,不如就带着你们搏一把吧,于是就有了这三年的故事。

我把这本留言册夹在日记本里,一直作为我们初中班级温暖的回忆。现在回想起来,也许这种“温暖”曾无数次灼伤过李珺。

李珺再一次没有通过我们的验证码。

五、秋风

中考后,我如愿考上了自己亲手挑选的“前六所”高中之一。

高一时,我并不喜欢我的新学校。似乎每到新环境,我都必须把身体塑造成另一副模样,才能挤进新的模具里。

初三时,为了节约往返县城的时间,妈妈在学校对面租了房子,方便周末陪我上补习班。升上高一后,我也继续住在这里。出租屋的阳台正好可以看见天源中学的LED灯牌,它和我之间隔着一条高架桥和半个操场,在夜里闪烁着鲜黄色的光芒。

我听见高架桥上车轮轧过的回响,就像我躺在宿舍时听到的一样;我还能和在校时一样,及时发现灯牌上的哪个字坏了,我和初中铃声时间同步的手表一直没有调过,这让我感觉好像自己还在天源中学校园里。每周放学,我会顺着6号线坐到终点站,站在校门口前三个篮球场大的空地,对着高高挂起的校徽发会呆。这总会给我力量。

高中入学一个月后的某个周日晚,我拖着行李箱走出地铁站,初秋的风从出口呼啸而来,凉意刺透毛孔,钻进我的皮肤。

我清晰记得这一刻,那是我第一次感到这种异样的情绪:像一小股秋风通过四肢泄露到心脏,随后盘踞在我的大脑里,一刻不停地肆虐起来。我以为那时只是自己过于想念初中。可后来天气回暖了,我大脑里的秋风却没有消散。

我的成绩在班级中游沉浮,我学不好日益复杂的数理化,也不擅长卷土重来的史地生。每当我的排名下降一名,秋风在我的脑子里就肆虐得更厉害一点。分科时,我听妈妈的话选了前景更广的理科。如果当时有天气预报,告诉我接下来天气都是大风的话,我一定不会那样选。

高中的后两年,我的情绪崩了盘。

学习在我的生活中缺席了,只有逃避才能让我好受一点。我不知道磁场里电荷要往哪个方向走,也不知道自己还能做些什么。那些公式像缠绕我的梦魇一样,我没法记住任何一个。

我逐渐想起李珺,曾经我觉得轻而易举的题海风平浪静,对她而言可能是一场海啸。

一次物理考试,我没有答任何一道题,只在上面写满了希望自己消失的念头。成绩出来,我排在全年级的最后几名。我哭着对班主任说,对不起,是我拖了我们班的后腿,我感到非常愧疚。班主任很惊讶地对我说:“你怎么会有这种想法呢?你只要做好自己就好了。”

“做好自己”——我不知道要怎样做。在过去,我要做的就是达到小环境里的顶尖位置,我要一鸣惊人、令人艳羡,我要带读课文,我要作为范文被朗读。当我无法做到这一点时,自我否认的循环就会像流沙一样将我的四肢死死捆住,让我对一切感到无能为力。

“拖后腿”是约定俗成的概念,我们曾经靠它来彰显凝聚力,而当我变成缠住别人后腿的那株水草时,我必须要受到同等的惩罚。

六、黄色便利贴

当我习惯成为最后一名后,我已经难以理解当年对李珺的愤懑源于何处了。她性格温和,待人友善,只是不擅长学习文化科目而已。天源中学要求每个毕业生都会一门乐器,初一时全班都要上竖笛课。刚发竖笛时,我记得李珺马上就在班里吹了起来,并且吹得不错。不过,我那时的想法是:连李珺都会吹的乐器,我一定能学得很好。

我是什么时候才发现自己如此傲慢的?

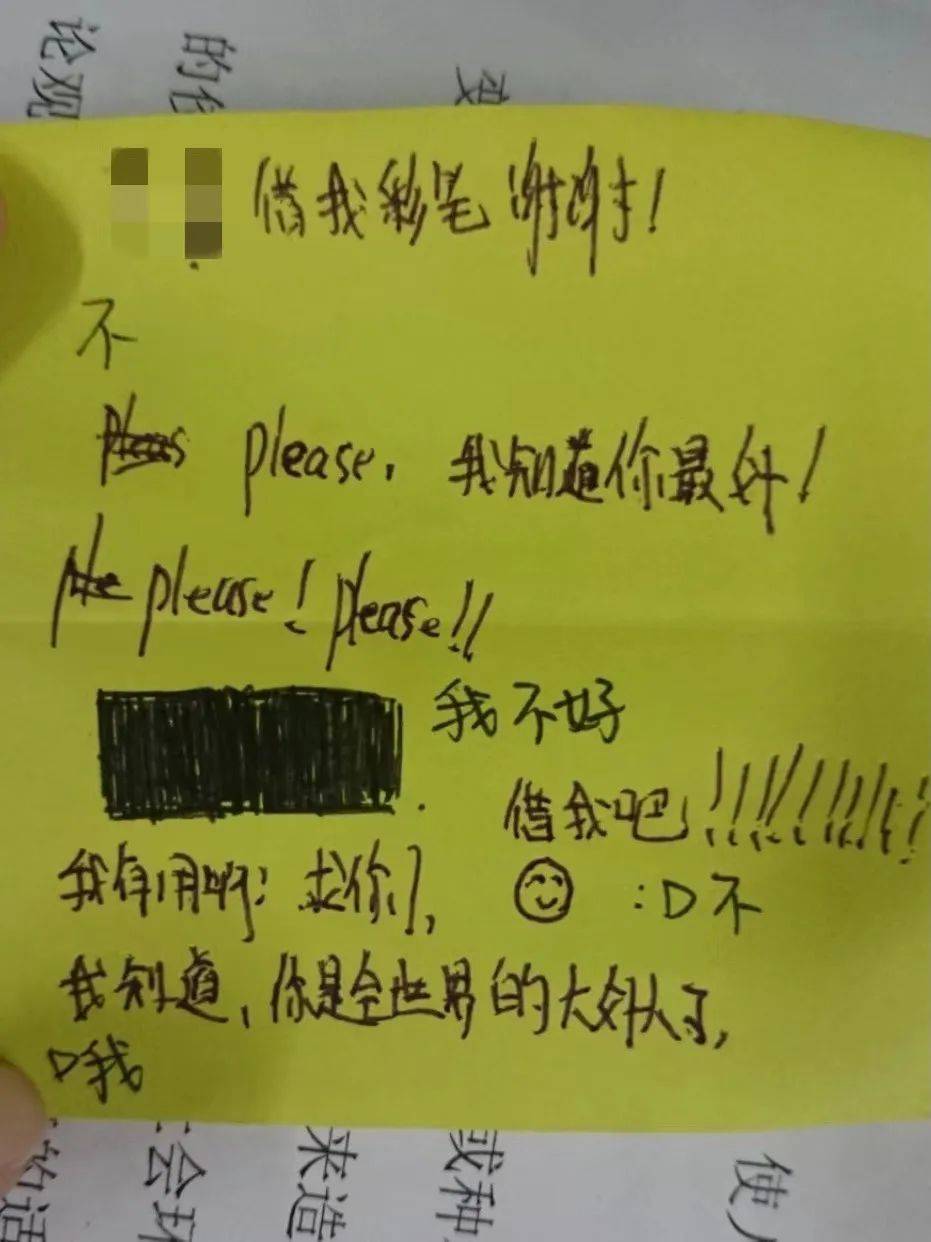

在我的回忆里,我一直以为自己只是一场霸凌的旁观者,或者是醒悟过来却不敢制止的人,直到我从旧物中翻出一张黄色便利贴。

这是李珺给我写的纸条。

那是初三的一节晚自习,李珺坐在我的右后方,突然轻声喊我的名字。我不耐烦地回头,她向我挤眉弄眼,递给我一张对折的便利贴——她想向我借一支彩笔。我迅速地在纸上写下一个“不”字,扔回她的课桌。一会儿,李珺再次用气声喊我的名字。“我知道你最好!我知道,你是全世界的大好人了!”而我只回复她一个“哦”。最后,我也没有把彩笔借给她。

明明只是一支彩笔而已。我为什么不愿意借给她呢?

我给自己找了很多理由——因为她甚至拼错了我的名字缩写;因为她在自习课上打扰我,也影响其他同学学习;因为她的语气很幼稚;因为她英语不好,却总要用简单的英语说话。

现在想来,这些理由都毫不重要。我只是想让我的刻薄能够自洽。收到纸条后,我甚至带炫耀意味地把纸条给其他同学传阅。嘲笑李珺成了我融入集体的手段——这让我感觉很罪恶。

似乎在我们眼里,她就像怪物一样。只要和她产生交集,我们必然要从中挑出异于常人的地方。不管她说什么、做什么,我们都会添油加醋地复述给别人听。她被我们嘲笑,有时只是因为她做出可爱的表情,有时只是因为她说了不够流行的词语。有段时间,连她的名字都成了脏话。

更多令我羞愧的事情记录在日记本上。时隔五年重新翻开日记,我发现,那时我的语言透露出隐隐的优越感和精英观念。那时的我幼稚地写道:

我现在发现我开始鄙视哪些人了:1. 人品不好;2. 弹琴只会弹旋律,一点感情都没有还自我感觉超好的人;3. 明明有很多空闲时间去干无聊的事情,却说自己很忙的人;4. 懒人,啥事也不做;5. 卖萌卖到爆恶心的人。这五种人可能是很多人都讨厌的人,我永远也要坚持不做这些人。

以前连0.5分都要争夺的我,可能不会想到自己也有交0分答卷的一天吧。

我曾经特别怕自己成为一个“坏小孩”。每到一个新环境之前,我都会默默祈祷:不要和人学坏,不要误入歧途,不要自甘堕落,我害怕自己和不法分子混在一起,走上贩毒的道路。那就是我对于“坏小孩”的全部想象。现在看来,我也许已经成为令曾经的我失望的、不思进取的“坏小孩”。

我觉得自己一直在吃素质教育的红利。上大学后,我庆幸于中学时代曾接触过的“杂活”,让我不论起步做什么都不会太难。我曾欣然享受着名校光环,觉得即使我高中缺席过一两年,也可以回到“正轨”上来,因为精致的教育让我的人生不会有太大误差。可现在看来,我曾信任的教育观念并不无暇。

记忆把我的形象美化了,把我所实施的伤害抹得一干二净——这件事情让我感到无比后怕。

有谁来向“坏小孩”道歉呢?我已经很多年没和初中同学联系,在我的设想中,大家一定都还记得李珺,只是选择心照不宣地缄默。我想,也许这件事情不该就这样被我们默契地遗忘下去。

七、肥皂泡

我把微信列表的21个初中同学拉进一个分组,发了条朋友圈,表示希望能和大家聊聊初中的回忆。

当我一个个扫过同学的朋友圈时,我惊讶地发现,自己对于初中同学的去向只停留在“前六所”或“非前六所”的印象里。中考前大家就报好了志愿,大家把报了前六所的同学戏称为“广雅姐妹花”“省实兄弟连”等等。而关于李珺去了什么学校,我却完全没有印象。

我的舍友吴思凡是“广雅姐妹花”的一员。高中,她和我一样复读了。现在她在北京读书,从不感兴趣的金融专业转到英语,又读了新闻,现在想学哲学。我觉得她活得自在。

当我提起李珺时,她立刻回复我:“我一直觉得对她很愧疚,因为我清晰记得我言语霸凌过她。”

“当时大家都脾气不好,经常有矛盾,但你肯定是社交中心的人啊,”吴思凡说,“我当时也是一个边缘人物,在宿舍也被罗梓琪霸凌过。不过我那时候的脾气确实很差,现在想想也不怪被人排挤。其实我回头想想,李珺是个很温柔善良的人,只是因为成绩差才被我们排挤。”

“我那时太傻x了,”吴思凡反复说,“我只希望她过得好好的,不要被初中的破事拖累了。

唐浩然是“省实兄弟连”的一员,他现在也在深圳。他一直记得初中时和我坐前后桌,我们经常偷偷画漫画接龙,讨论一些稀奇古怪的数学物理悖论,然后被数学老师无奈地驳回。

他说自己不敢去想,李珺现在回顾初中时会想起些什么。对我们来说很多好的回忆,她可能都被排挤在外。“我很开心的时光,对别人而言可能是痛苦。”

“我还有印象的一点是,一个忘了是谁的同学,跟我说她的舍友发现她自慰。我现在并不清楚这为什么会成为攻击她的缘由,但感觉这种排挤已经拓展到学习之外的事情了。”这是我完全不知道的事情。

我和唐浩然说,因为不成熟,我们班级内部曾有过许多矛盾。班上的小团体就像膨胀的肥皂泡一样,不时地互相挤兑、互相融合,但似乎只有李珺一直被挤压在泡泡的缝隙里,密不透风。

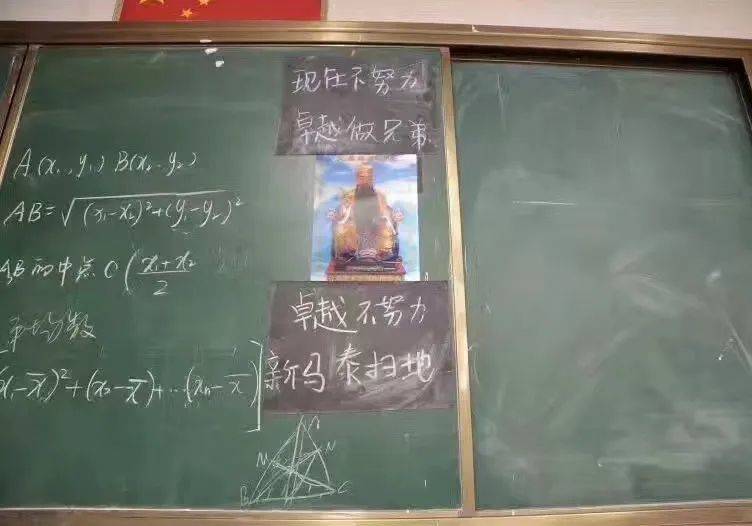

唐浩然认同我,他认为有些恶意很大一部分原因是小团体在找共同话语。大学老师跟他讲过,社会设定了“精神病”这个医学概念,然后排除精神病人,以此来构建社会的理性。“可能我们当时也是这样,排除了李珺,大家就有了个加倍奋斗的共同动力。”

他觉得自己以前和我有一样的精英观念。每当人问到他为什么想考好大学时,他都会说“想遇见更多优秀的人”。

“我这么想心里肯定是默认了,成绩越差,这个人也就越差。当时我们中考考场混着很多附近学校的考生,他们在政治考试前甚至问能不能带政治书,这个在当时我觉得完全是常识的问题。我感觉这部分人的生活离我的生活真的非常遥远。”

他说,社会中的歧视是交织叠加的,而年龄、文化程度、身体残疾这些常见的歧视因素往往被隐形。相比社会上对低学历人群的歧视,被暴露在所谓“精英团体”里的差生所遭遇的歧视也许更加直接和尖锐。

他说:“我很惭愧我曾加入到霸凌的话题里,或者在目睹的时候做了一个看戏的路人。你说得对,我必须做些什么,而不是让它们心安理得地过去。但我不知道自己现在能做些什么才能弥补,我真的不知道。”

何佳慧中考失利,没有考入前六所,现在她正在准备考研。她晚上十一点半后才有空,我联系她时已经十二点,她还在自习室复习。

“虽然她的确拖了我们后腿,但其实我们那时也可以表现得善良一些。在我回忆里,我对李珺的态度应该还好。但我就怕记忆美化了自己。”

初中有段时间,何佳慧自己也在被排挤。她说,现在想来,当时的不愉快也都是一些小事,只是十年后的谈资罢了。那时班里的很多人都看起来脾气不好,这是彰显个性的手段。

“李珺可能是我们全班唯一一个没有考上普高的同学吧,甚至有可能是全级唯一一个。”她说,“至少她现在有工作,挺好的。不像我们一样还要为了未来而发愁,还要在考研大军里内卷。”

何佳慧想起,初三下学期时李珺坐位靠窗,在她后面两个座位。中考前一个月,她看见李珺的桌上放着五线谱。课间,大家在谈论题目错误地把“蒸馏”写成“蒸发”时,她安静地坐在座位上,用手指在课桌上弹琴。也许她那时就已经准备要考幼师学校了,因为音乐是必考的项目。

“可能她真的很喜欢小孩子吧。”何佳慧补充道。

八、终点站

我从班群里找到了李珺的QQ。

刚组建班群时,群主要求我们把群昵称改成统一格式,把姓重复三次再加名字,后缀一个“丶”符号。那也许是“成为2班人”最早的验证码,我刚入群就迫不及待地改好名片,连“丶”这个偏僻符号都没有打错。而李珺的群昵称从来没有修改过,到现在依然是她的全名。

现在李珺的QQ主页有一万多点赞。照片墙放着一张她的自拍,照片里她留了齐刘海,不再戴着珍珠发箍,皮肤很白。

我不知道应不应该去打扰她。也许她早已经把我忘记了,也许她还对我记恨在心,也许仅仅回忆起初中对她而言就是一种伤害。

最后我还是决定我鼓起勇气给她发去好友申请,验证框的自我介绍自动为我填充了大学的专业和年级。我一一删除,重新写下,我来自天源1302。

我想,那些问题,不去联系,就不会知道答案。

她通过了好友申请,对我说,好久不见。我也这样回复她。我和她寒暄了几句,她的回复简短,更多是长久地沉默。我便不再迂回,坦诚地对她说,我很抱歉。我说那时大家都很幼稚,你不应该被那样对待的,其实你很善良,也很漂亮,你值得拥有很好的人生。

她说,不愧是语文课代表,文采还是那么好。

“都过去啦。”

我设想过,按照她的性格,她很有可能对我会说这句话。但当我真正看见她说出这句话时,我却完全不知如何回答。

李珺说,她觉得自己初中时只算是被排挤,还不算是霸凌。她觉得,像影视剧里被围殴、撕衣服、拍照那样的才算是校园霸凌。但她清晰记得罗梓琪打过她。她记得在场的所有人,记得自己反抗了,也记得自己被殴打的原因——因为她跟罗梓琪说,EXO会解散。也许那也算是霸凌吧,但李珺更觉得那是在玩,只是玩过火了。

她也有想过,如果自己没有在天源中学读初中,也许会上一所普通高中。在天源中学的压力太大,她不想再去压力这么大的学校了。

毕业后,李珺进了幼师学校。

在幼师学校里,她最擅长舞蹈课。在上初中前,她一直在学中国舞和形体,为了小升初考试,她才中断了舞蹈的学习。她喜欢幼师学校的生活,那里压力不大,更适合她,可以发挥她的优势,也让她更加自信了。她唯一不擅长的是钢琴,因为她仍然认不好五线谱。

她现在在幼儿园当副班主任,最近在教小朋友们认识水果,教她们水果的吃法。周末,她会去少年宫兼职做少儿舞蹈助教,一个月收入总共4000,足够支持她经济独立了。有时候小朋友们不乖,她会烦,但也觉得没关系。“不可能事事顺心的嘛。”

她觉得,工作最开心的事情就是能每天见到小朋友。她真的很喜欢小朋友。

采访的前一天是她的生日,实习时认识的朋友为她定了生日蛋糕,朋友圈的照片里,她笑着摘下蛋糕帽,手上还戴着初中时的银手镯。越长大,她越不想过生日了。她不想又老一岁。

李珺现在的愿望是尽早结婚。之前有算命的对她说,她会晚婚。我说不要相信这个,她笑笑说,现在还早。因为曾经喜欢过TFBOYS,她现在还是想去重庆玩玩。不过她现在没那么迷恋明星了。

今年八月,她和朋友坐上前往漯河的高铁。窗外盛夏的天空响晴,被铁路旁的电缆切割成一块块。她在照片上写:“四处走走,或许你会热爱这个世界。”

以前,我觉得毕业后李珺与我走上了截然不同的道路。现在我不这样想了。我们始终都在一条列车上,我们出生,然后死去,起点终点都一样。

暑假时我回到广州,久违地坐上那条熟悉的紫色地铁线路,但地铁线路延建,学校已经不在6号线的终点站了。

结语

和李珺发完信息那晚,我站在天台上,接到来自舍友和体委的视频。

他们两个正在英国读书,一人在伦敦,一人在曼彻斯特。小小的方框里,他们都躺在床上,我看见他们身后窗外响晴的蓝天,万里无云。体委染了一头粉色卷毛,刚从昨夜的生日派对上宿醉醒来,兴奋地拉更多人一起视频聊天。看着一个个新方框挤满屏幕,我有些无措。

我其实很想和他们提起李珺,但我再一次怯懦了。

体委在聊派对泡妞的话题,他连连说,回国后一定要见罗梓琪一面,看她现在朋友圈的照片都特别漂亮。我不知道我想得到什么回应,也不知道能得到什么回应。

我退出了视频聊天,他们的生活对我而言还是有些遥不可及。

又一年秋天到了,天台上,秋风一如既往地呼啸起来。

本文来自微信公众号:新新报NewTimes(ID:szunewtimes),作者:记者:晋浥晨、王渝斐、郭洁婷,编辑:陈怡点