美国发射卫星,还顺带测试了一款新设备——充气式再入减速系统,这次测试取得成功,设备完好地降落在海上。

乍看这设备好像没什么特别,其实与我们常见的防热大底完全不一样,有极高的利用价值,但研制难度同样也是“地狱级”。我国在这个领域也在努力攻关,并进行了初步的实验。

防热大底很好用,为何还要造充气式?

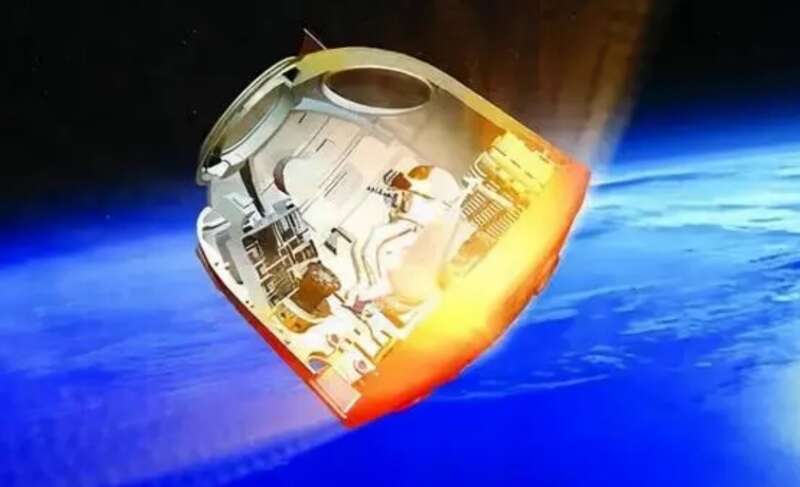

无论是美国的猎户座,还是中国的神舟系列,进入地球大气层都需要与空气高速剧烈摩擦,温度超过2000度。为了保护飞船,就需要一层防护材料,简单来说就是用隔热和烧蚀材料做个垫子和衣服,用于抵抗隔离摩擦的热量。

这种设计可以说是从航天一开始就使用的成熟技术,从阿波罗一种用到现在。使用之后,在飞船每秒7.8公里的高速摩擦下,飞船内部低于30度。

但是这种设计也有一些弊端,首先就是重量。整个飞船的系统结构,有约45%的重量用在了隔热防护上。其次,造价不低,一公斤烧蚀隔热材料售价8000块钱。第三是一次性,用完500多秒就废掉了。第四,对航天器外形要求严格,我们目前的航天器都是对称设计,外形也基本都是钟型,方便气动和热防护。第五,尺寸比较死板,不能太小也不能太大,只能跟着飞船外形走。

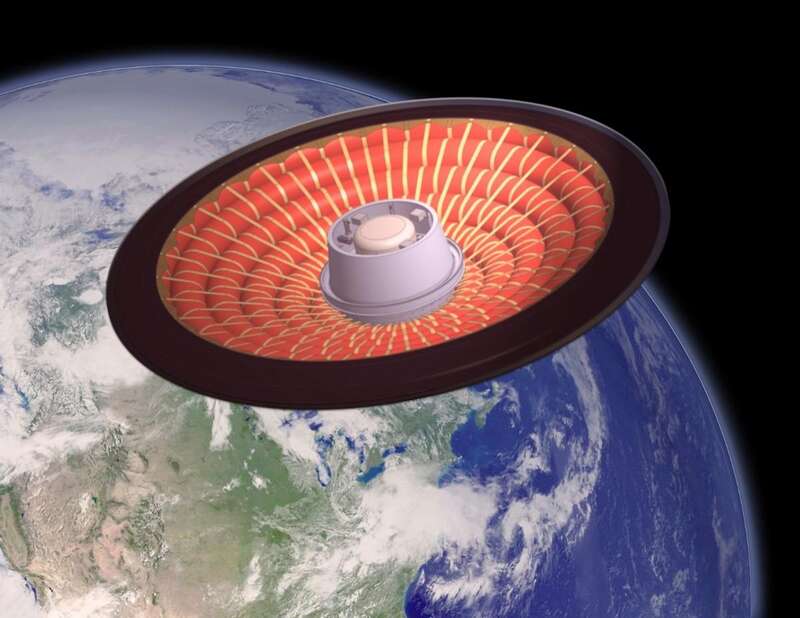

若是想进一步降低航天成本,就需要一种更轻、减速效果更好,还有更广泛适应能力的防热罩设备,最佳思路就是将其做成充气模式。

充气式再入减速系统,优点太多了

充气式,听名字就很轻,而且体积可大可小,发射时可以收纳起来,返回地球时再充气扩大,这样体积问题就彻底解决了,可以打造一个远超飞行器大小的防热罩。

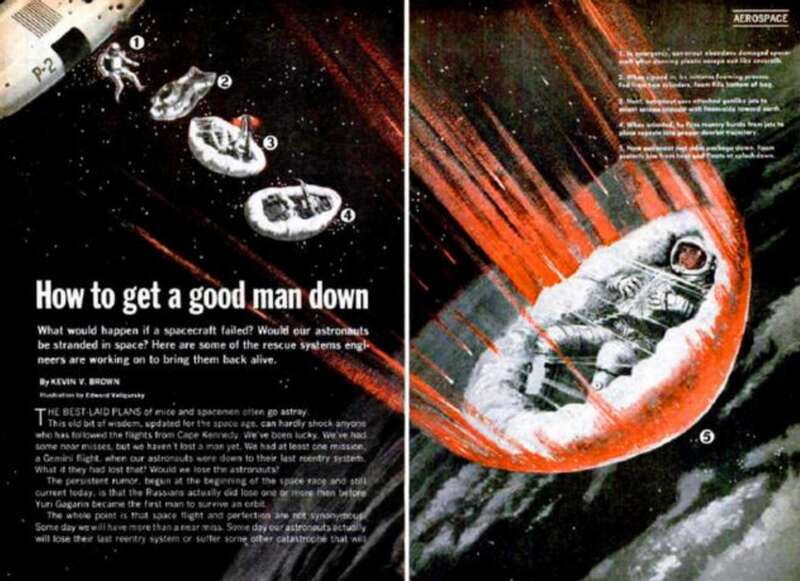

有了这种技术,甚至可以造出单人应急返回设备,作为空间站的常备逃生措施,又便宜又安全,还不占地方。一旦有危险,航天员一头钻进去,再加上一点维生设备和一个降落伞,就能快速返回地面。

除了地球上可用,在火星上用处更大。火星大气稀薄,既产生摩擦热量又不足以快速减速,想成功着陆非常麻烦,要将人类能用的着陆手段全部用上。有了充气防热罩设计,就可以大幅降低着陆难度,降低火星着陆器的重量,成功率自然更高。

天使般的设备,地狱级的难度

相比现在的隔热设计,充气再入防热罩简直就是个天使,但这个天使的研制过程,是地狱级的。

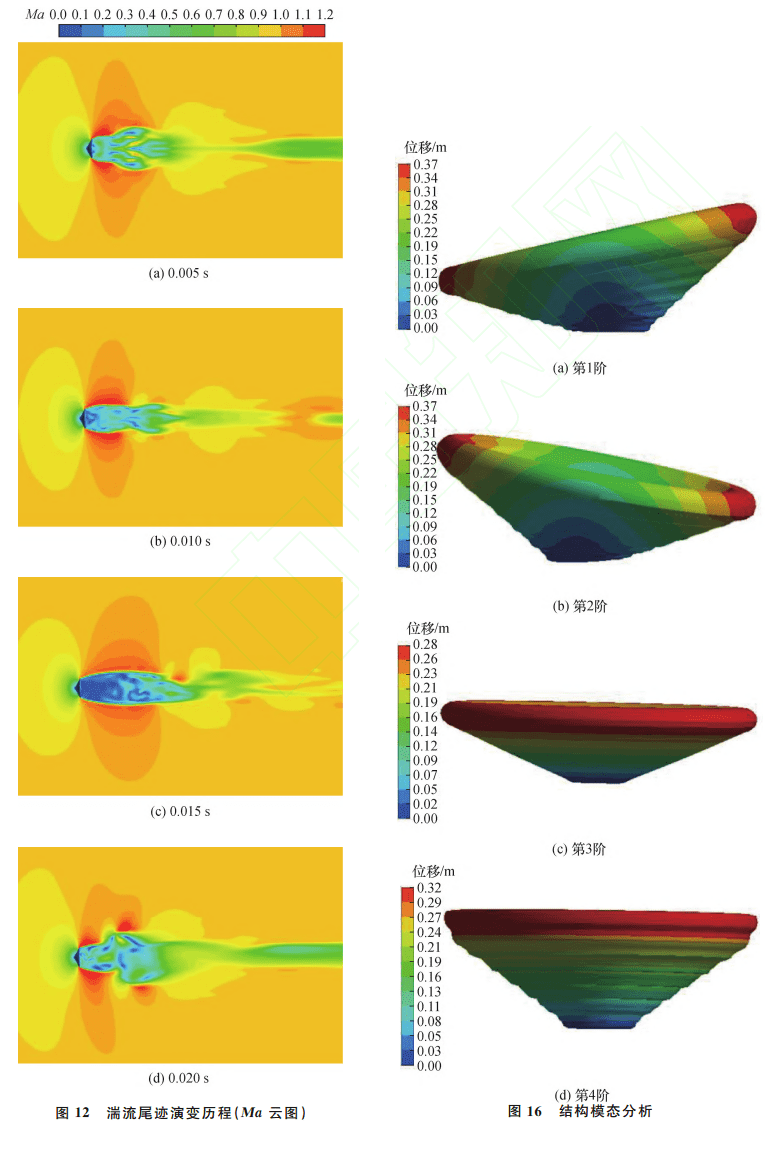

充气就意味着强度有限,不那么结实,怎么在高速冲击下维持外形?使用轻质材料制作的设备,怎么熬过气动加热的高温?如何在满足上面条件下,将体积做的最小。如何在做小情况下,确保能够顺利展开?最重要的是,这个面积又大又软的设备,如何确保再入全程姿态稳定,不会翻滚?

材料、气动、工程设计上都有着超过想象的高难度要求。

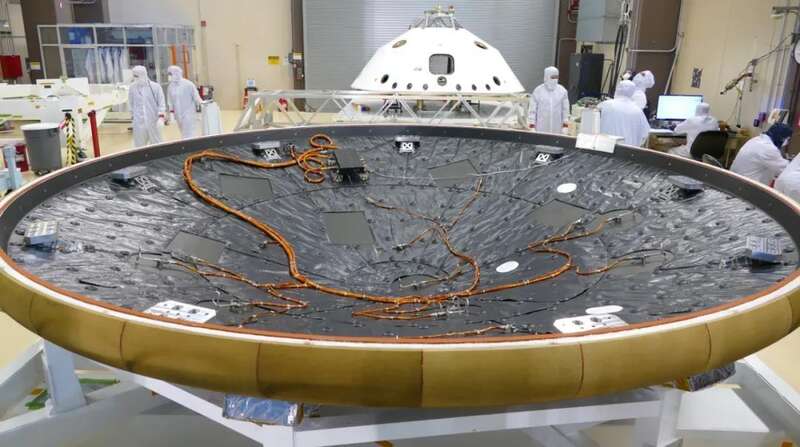

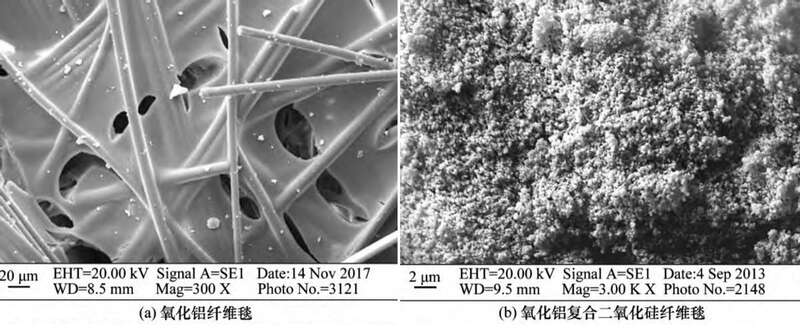

材料上,即要柔软又要隔热还要承受高温,有些方案使用陶瓷氧化物纤维编制,有些选择在表面涂上各种隔热材料,还有的使用炭布+钛箔,层层黏合而成,其他各种各样的隔热材料,数不胜数。所有这些奇思妙想都是为了让系统在上千度高温下不会破损。但哪一种设计最佳?那就需要大量实际测试了。

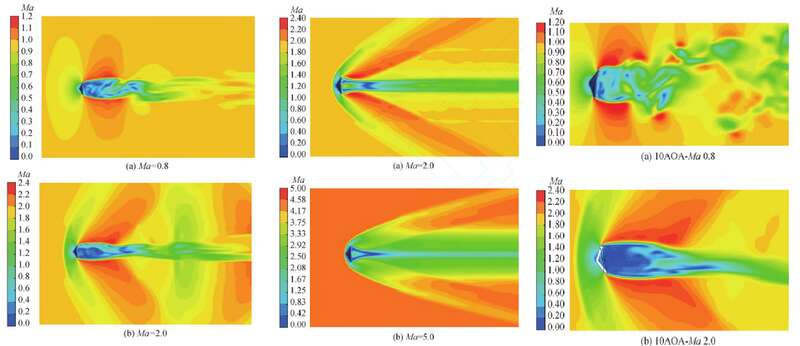

即便是材料没有问题,气动还需要深入研究。充气式防热罩就像一口“锅”,如何确保这口轻质“大锅”,从高超音速到低速时都能相对稳定,甚至是可控,又需要复杂的气动研究和大量实际测试。

中国也在测试同一种系统

面对这个未来航天的关键技术领域,我国也在研究,并进行了实际测试。

2020年,借助长征五号,我国首次测试【柔性充气式货物返回舱试验舱】,但是在返回过程中出现异常。

通过我们前面的分析可以看到研制难度之大,失败也是另一种成功,能找到一些问题所在。毕竟这款设计还在起步阶段,我们还有时间。

当年落后外国数十年我们都能追赶上,如今项目已经与国外齐头并进,更是不在话下。相信不久之后,频繁使用这种设备往返太空将是家常便饭,甚至各位朋友未来完成太空旅游后,也会乘坐这款设备回家。