前些天,食堂的话题在各大平台疯狂发酵,恰好又出了个“试点社区配建食堂”的文件,于是就有不少人四处打听——咱以后是不是也能吃上大锅饭了?

别自作多情,这玩意就不是给年轻人准备的。

近几年老龄化和空巢老人问题不是很严重么?所以各地都在着手制定应对的计划,至少先让老人都有个地方吃饭吧,于是一些试点开始陆续铺开。

在上海,现在公开可查的长者食堂就有295家,福州更是多达430家,但这些食堂跟人民公社那时候差别太大,仔细看,更像是新加坡的小贩中心。

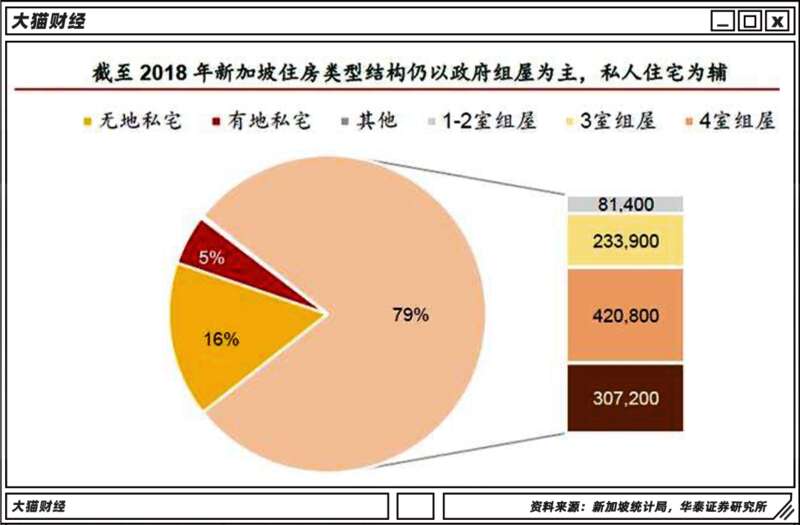

上世纪五六十年代,刚实现自治的新加坡还是挺脏乱差的,不仅有79%的人口住在贫民窟里,街上还有卖艺的手艺人,和各种流动的小商小贩小摊位,市容市貌基本没法看。

不好看咋办呢?

那就整改吧。于是在多年的斗智斗勇中,新加坡摸索出一条以疏代堵的治理方针,具体来说就是先划片让小贩办证经营、再想办法禁止露天摆摊。

加上当时新加坡又在四处修组屋,所以也能在房租方面开出不少优惠条件,于是,这种半官方性质的“食堂”就在社区里面安下了家。

因为在当时的新加坡,包括组屋在内的大部分普通住宅是没有烟道的,做饭必须要装油烟机,可装油烟机又要申请牌照,一大堆流程走下来那是相当糟心。

一边是严苛的限制,一边是便利的选择,于是大部分人最后的选择都如出一辙,新加坡也成了常年不做饭的国家,有人一年有300天都在吃食堂。

其实,这种“事无巨细”的家长式管教,在新加坡非常常见,在李光耀时期,新加坡就出台了一系列详细、严苛、甚至有点荒诞的“市民规范”。

像禁止随地吐痰、乱扔垃圾这些就不说了,最离谱的是“不能喂鸽子”。为啥这么做呢?因为他们认为投食会引来鸟类聚集,而聚集的鸟类又会随处排泄污染屋顶和汽车。

从西方人的视角来看,这么细致的规定有点搞笑。于是在1994年,搞笑诺贝尔奖的心理学奖就颁给了李光耀,以此来表彰他在公众行为学方面的“巨大贡献”。

李光耀肯定不搭理这种事,在他看来,只有这样的有点极端的、专制的管理方式才能带着弱小的新加坡走向真正的繁荣。

作为一个在二战后独立的殖民地,新加坡的先天条件相当不给力。

面积小、没资源不说,民族结构还挺复杂。当地有钱的基本都是华人华侨,可动员能力最强的又是本土的马来人,在那个民族主义抬头的年代,稍有不慎就容易擦出火花。

好不容易撵走了日本人、熬走了英国人,没过几年又在马来本土势力的威胁下,在1965年脱离了马来西亚联邦,成了一个孤悬海上的城邦孤岛。

毫不夸张地说,这个时候的新加坡就站在一个十字路口上。

为了实现持续的发展,当时刚过40岁的李光耀顶着压力,做出了几个重要的选择,比如确定了四种官方语言,英语最受重视。

虽然当地有不少华人,还有很多历史悠久的汉语节目,李光耀的这个决定当然引起了当地华人的不满,可从当年的世界格局来说,这确实称得上明智。

在搞定了语言和交流问题后,李光耀又成立了建屋发展局,通过大建组屋、低价供给的方式解决了当地人的居住问题,社区食堂只是其中的副产品。

李光耀还制定了毁誉参半的劳工政策。

在他看来,工人们的优渥地位不利于提高生产率,也不利于吸引外资,因此他们从1968年起,通过立法削弱工人权利、保障雇主解雇工人的自由,并拒绝设立最低工资。

至于这么做的原因,他也并不想隐瞒:“我们没有原料可资剥削,只有劳力…他们要剥削就随他们去吧,非常欢迎!我们没有立场去烦恼那些理想高远的理论,我们要生活, 这就是谋生的一种方法”。

在很多人看来,这说法很有问题,但资本不这么看。

良好的基础设施+训练有素又不会搞事的劳动力,这就是不断实现超额利润的动力源泉,因此外资争先恐后地来到新加坡。

在60-70年代,美国的电子产业就选中了新加坡。随着德州仪器、惠普等公司的不断加入,包括资金、知识和市场在内的生产要素也开始在当地扎根。

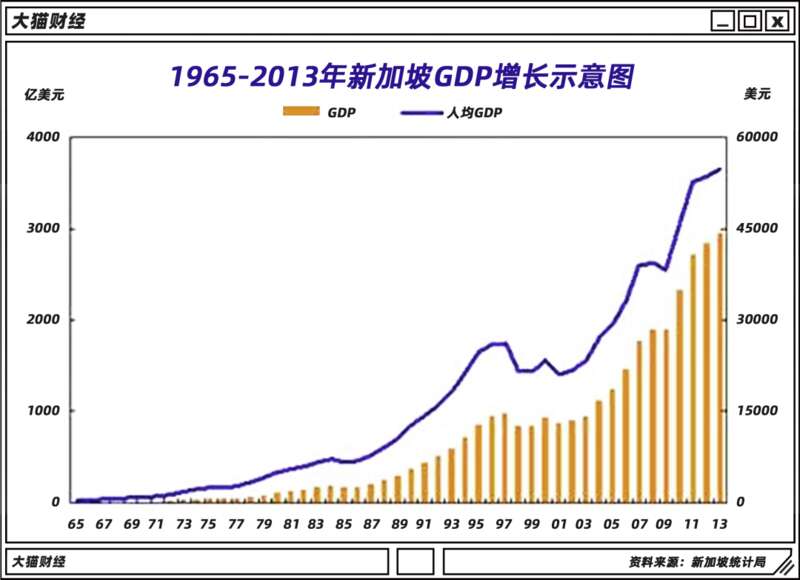

借助跨国资本的帮助,整个70年代,新加坡出口工业的外资年增长率高达10%—20%;而在1973年,新加坡的经济年平均增长更是达到了12.5%。

除了在制造业领域“礼贤下士”,新加坡也早早给自己定下了成为“东南亚金融中心”的目标。为此他们在专业监管的前提下,于1968年放开了外汇管制,给资金的自由流动提供便利。

很多国家一放开就乱,但新加坡最让人称奇的,是在金融迅猛增长时保持的强大“自控力”。

这离不开人才,从70年代末开始,新加坡就开始有计划地实施人才培育计划。通过给每年最优秀的一批学生颁发奖学金,并保送他们去英美加接受教育,让这群年轻人成为新加坡的新一批企业家。

另一方面,新加坡还向日德法荷发出邀约,在当地成立培训中心、让本地工人接受专业的训练。借此提升工人素质,以便在未来给外商投资建厂投资的决定加个重量级砝码。

在做好了监管、人才方面的准备后,他们还在80年代引入了半导体、精密机械、光学器械等高附加值产业,让发达的金融反过来促进制造业的发展。

相比之下,同时期与之类似的香港却在各方势力的推波助澜下,渐渐走上了地产+金融的空心化之路,这不得不让人感叹“李氏严管”的高瞻远瞩。

等到上世纪90年代,李光耀还加入了JP摩根国际咨询委员会。

在见识到了美国银行业的专业化运作后,备受刺激的新加坡也开始了针对性的金融业改革,最终在付出一定代价后,挤上了全球化的高速金融列车,成了全球资本和富豪眼中的伊甸园。

就目前而言,新加坡已经隐隐成了东八区的经济扛把子。

这不仅得益于马六甲海峡的航运优势,也同当局事无巨细的家长式管理息息相关:建组屋是居有定所,搞小贩中心是衣食无忧,管工人、放金融是招商引资,说白了就是让人工作工作再工作。

所以人们认为新加坡是一个奇妙的混合体,一方面他们在经济方面极度开放,以弹丸之地能在航运、能源、金融方面占据一席之地,殊为不易,另一方面他们是对居民管制最严苛、最专制的国家。

论据之一就是在这么国际化、现代化的城市中,竟然至今还保留着封建时代的古老刑罚——鞭刑。

鞭刑不仅对藤条的规格有详细的规定,还要求对行刑者进行特训,以便他们能在三步“助跑”以后,用尽全身的力气将抡圆的鞭子摔到犯人的屁股上。

更绝的是,受刑者还要在刑场外面排队,在各种惨烈哀嚎中忐忑等待,直到被扒光衣服绑到架子上,这才能在听到藤条破空的声音以后、真切地感受到肉体上的皮开肉绽。

千万别以为这能在短期内能有所改观,因为类似的思路是一以贯之的。

李光耀曾做过一个比喻:“情况跟狗一样,若小狗从小就以适当方式培训,就会知道要到外面撒尿大便;但新加坡不是这种社会。我们曾经努力训练一些成年狗,但他们还是会可以在电梯里小便。”

言下之意很清楚了。

除了各种严苛的规定之外,更让人印象深刻的是新加坡教育模式中隐藏的精英主义底色。上世纪八十年代,李光耀曾就婚嫁、教育等话题发表过一些争议言论。

比如:“新加坡的男性大学毕业生若要他们的一下代有所作为,就不应该愚昧地坚持选择教育程度和天资较低的女性为妻”。

再比如通过援引美国学者的研究结果,以此来佐证精英群体提高生育率的重要性:“一个人性格习性的塑造,近80%是先天遗传的,大约20%则取决于后天的栽培”。

用大白话来翻译,就是“龙生龙凤生凤、老鼠的儿子会打洞”,总之就是更务实版本的血统论,精英生下来就是精英,所以精英们要多生娃。

因此从小学三年级开始,新加坡就开始搞全国性的分流,通过考试把学生分成三六九等,此后每年再进行一次分班。以至于经历了残酷的分流后,阶层固化的种子也在心里早早种下。

但不论外界有何争议,新加坡就这么独特的存活下来,而且越过越好,他的模式也被很多国家所关注:领导者的意志能有强力的灌输,国有资本成为国家经济的压舱石,其他经济领域又高度市场化,极具灵活性。

最重要的是,虽然国家小了点,但这种模式一步步把新加坡带入发达国家的行列,想学习的人,不会少的。