这种差异导致越来越多的东西变得不可言说,信息爆炸产生的表达溢出效应加剧了这种差异,因此我们陷入维特根斯坦式的沉默。

当人们看见个带嘴子的塑胶制品就说它是安全套时,辩解是无力的,你只能沉默。

这是隔壁嫂子跟我说的道理。

我带着注定被误解的心态敲开门向她描述我的困境时,她以宽阔的胸怀包容了我的唐突,并请我和她一起吃起了泡泡冰。

表达可以是任何形式,任何形式一旦具备了现实具象那就成为了表达。嫂子舔着泡泡冰说,表达是注定被误解的。

误解没有力量,误解之所以生效的内核是因为它是一种权力意志。当误解被渲染为共识时,获得权力并通过其发生影响就成为了它的唯一的目的。

嫂子倚着门,左边肩头的吊带以缓慢的速度滑落,在势能即将耗尽时犹如回光返照般快速垂下,只留下了香肩上一道淡淡的绯色痕迹——嫂子对这一切毫不知情,她只喜欢和我讲道理。

这里涉及到了两个问题。嫂子用香舌卷起嘴边滴下的那颗冰珠,轻盈又快速地卷回嘴里,喉头细细的咽动就像初露在秋分季节的竹叶上划过。

第一个问题是,误解作为一种对事物的定义,它的运行机制是什么?

嫂子请我进屋坐,然后斜靠在沙发上对我说。基于误解的共识产生后,一定会经历谈判破裂机制,协同失败后共识群落会使用包括蒙羞、联合抵制、特殊利益联合体等工具来实施暴力仪式。误解的定义从语言回归到事物本身,并通过其他工具的实现使误解的定义成为事物的属性,从而达成权力的实现。

这对你来说可能有点复杂,嫂子直勾勾盯着懵逼的我说,简单点说,就是当误解被多数人接受,那误解就会成为事物的一种本质。

第二个问题是。嫂子伸了个懒腰,丝质睡裙不知是有心还是无意没有阻挡住玉腿的延展,白色的柔光让整个沙发充斥在令人想转移视线又无法移动眼睛的诡异氛围中。

第二个问题是,误解是否会稀释事物原本的工具属性并让认同边界变得模糊?

这是一定会发生的,就像一大早你敲门问我要安全套,而我给了你泡泡冰,这是一个典型案例。

语言的局限性在于它的可表达性,这是语言本身的矛盾。只要人的思考必须通过语言来定向,这种矛盾就会始终存在。这一点比较晦涩,我向你举个例子。

比如我和你提起锤子时,你会想到作为工具的锤子;当商业信息侵蚀社会话语后,我提起锤子你会想到一个垮牌手机;当你和四川哥老倌相处半个月后,我提起锤子你会想到一根鸡脖。

嫂子用脚趾勾起散在地上的薄毯,堪堪搭在小腿上。在这个过程里,词的认同边界逐步模糊,语言应用的社会性让工具属性消解在词的分散定义里。

那么。我问嫂子。那么,套子呢?理智告诉我泡泡冰和套子之间除了误解带来的想象空间外,在工具层面很难产生通用性;但您告诉我即便是这样,我似乎也可以在里面找到两者之间的某种身份联系。

你这个问题问得好,我们去卧室说话。嫂子说,冰箱在卧室里,我们再吃一条泡泡冰。边吃边谈,嫂子说。

嫂子从卧室床边的冰箱里掏出一条泡泡冰递给我,然后半躺在床头说,通常,沉默是最不坏的表达方式,而表达方式是一种行为。

但存在主义者认为,行为即是本质。我说。

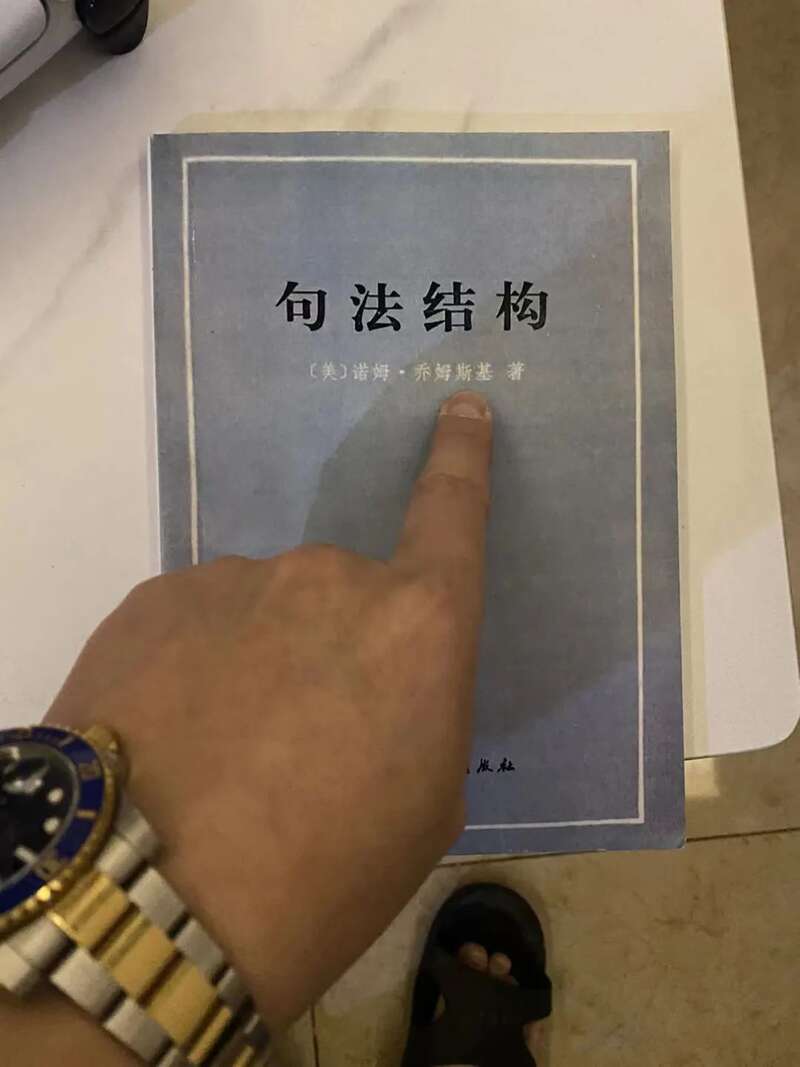

对,嫂子说。当你沉默时,所有不可言说的都会暂时失效,至少是在你转换表达对象之前。但沉默只是消除了你的哲学困惑,并没有解决你的哲学问题。你需要在底层语境下把语义和语法隔离开来,并把所谓的基本语法规则理解为违反了描述性原则的非良性依赖。

你是说,乔姆斯基?我问嫂子。

是的,乔姆斯基。嫂子回答。

光线问题,其实我很白皙的

光线问题,其实我很白皙的有点热,我说。我把T恤脱了,露出精壮的上半身,嫂子带着赞许注视了那块腹肌大概3-5秒,然后说sorry,空调坏了,By the way,你除了帅气以外也不是乏善可陈。

我说没有关系,谢谢,我大概明白了您说的意思,您是说,语言其实是一个陷阱,并且这个陷阱会让表达从事物的具体本质转移到再定义的本质,从而影响人的现实理解。

嫂子说,就像人们明白泡泡冰无法真正充当套子的作用,但依旧对它提出指责,并要求其他人服从这种指责。甚至,嫂子咬了咬嘴唇,认同它基于指责的工具性。

我茅舍顿开,觉得和嫂子属于那被阴差阳错的命运所耽误的那一对本该交织缠绕的孤独灵魂。

房间里越来越热,实在是受不了,我打算把唯一遮羞的皮裤也脱了,好应付这一份高温带来的不适。这时嫂子潮红的脸庞上那张如夏至樱桃般的小嘴里说出的话,如同在我的左心室插入了一支来自南极冰冠下最彻骨的冷箭。

她念起了诗:

她念起了诗:在风边缘的追逐啊

请不要等我在你到达之前我也绝不停留

在云尽头的燃烧啊

请容我喝完这杯酒当你变成灰烬

也是我们再见的时候

这是舅舅的诗。