是“故天将降大任于‘斯’人也”,还是“故天将降大任于‘是’人也”?

26日,这一话题吵上了热搜第一:

初中课本里的《生于忧患,死于安乐》,节选自《孟子》的《告子》下篇,通常要求背诵,多年来也脍炙人口。

近日,有网友发文称,其记忆中早年学的是“故天将降大任于斯人也”,却发现现在的课本成了“故天将降大任于是人也”。26日,人民教育出版社中学语文编辑部透露,该出版社历套教材文章一直是“故天将降大任于是人也”,从未有过“故天将降大任于斯人也”。

网友纷纷凌乱:难道我的记忆出错了???

网友翻遍历套教材

人教社:从未出现过“于斯人也”

发帖网友表示,《孟子》的《生于忧患,死于安乐》,在中学课本存在几十年了,所有上过中学的人应该都背过。其中有一句“故天将降大任于斯人也”,自己记忆非常清晰,因为当时课上还联想到“李斯”是不是就是这个“斯人”?直到有一天他看到有人说,课本上,甚至是古文里,从来没出现过“于斯人也”这几个字。

“难道我记错了?”这位网友查找了人教版教材1992版本、2001版本和2016版本,全部都是“是人”。

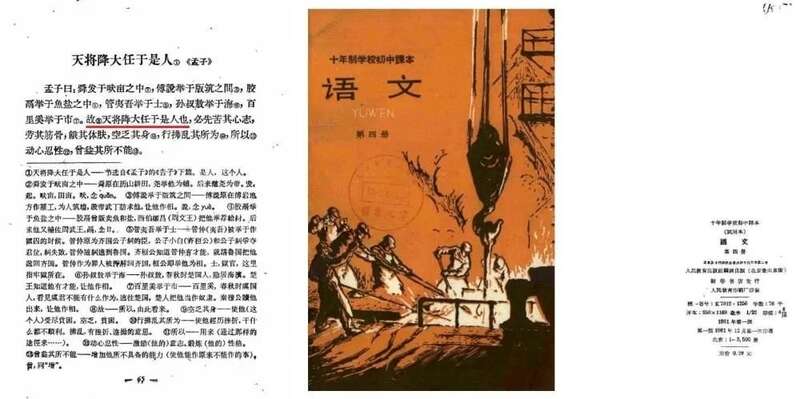

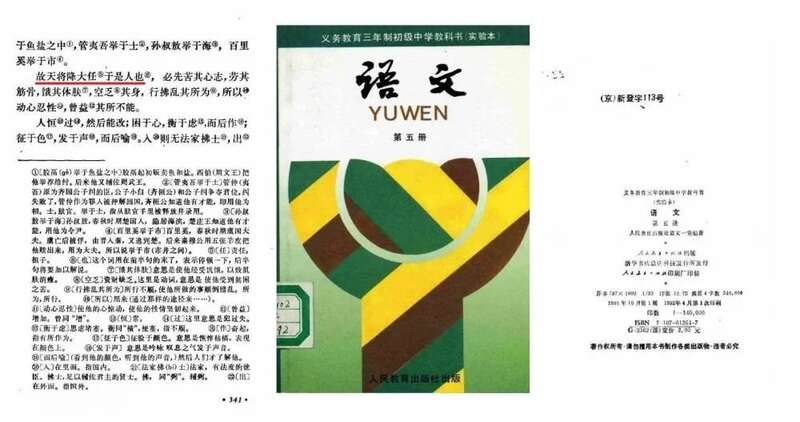

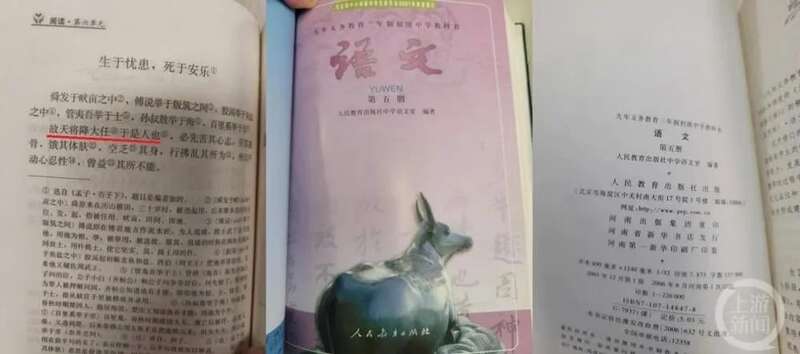

人教社1961年版初中语文教科书。图片来源/网络

人教社1982年版初中语文教科书。图片来源/网络

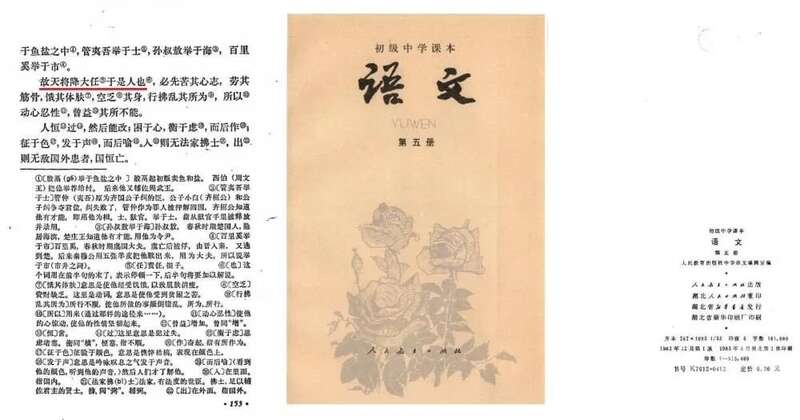

人教社1991年版初中语文教科书。图片来源/网络

人教社2001年版初中语文教科书。图片来源/网络

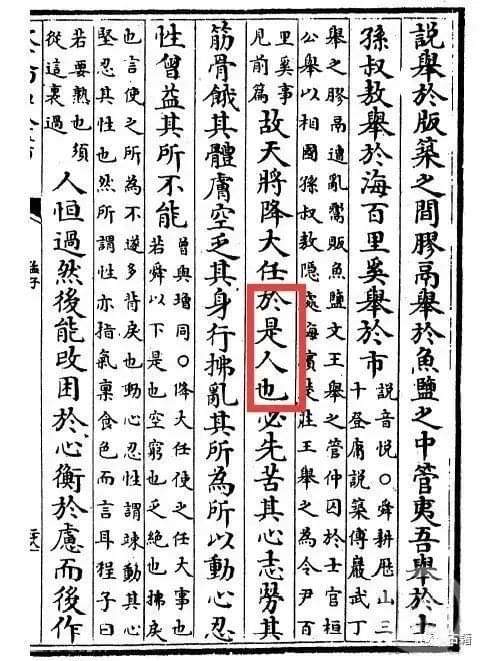

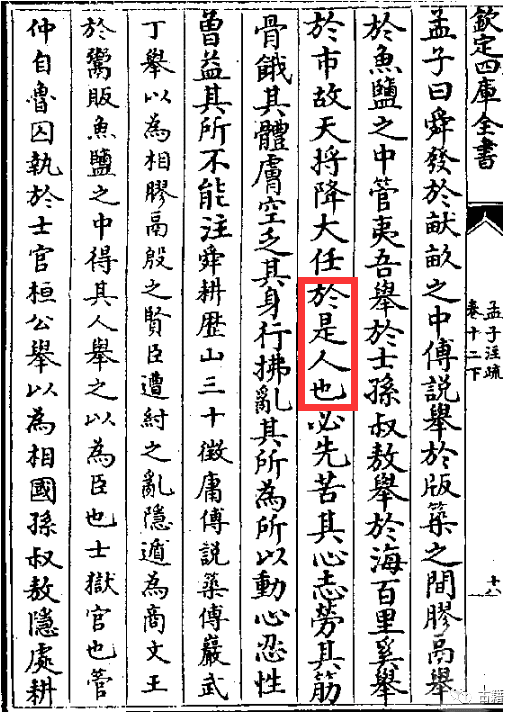

此外,另有网友也进行了查证,人教社历史上的这篇课文自1961年开始,包括1982年、1994年、2006年等各版本均是“天将降大任于是人也”;四库全书刻本《孟子集注》(宋·朱熹 注),明代刻本《孟子注疏解经》(汉·赵岐 注)均为“是人”。

《孟子》。图片来源/网络

《四库全书-孟子注疏》。图片来源/网络

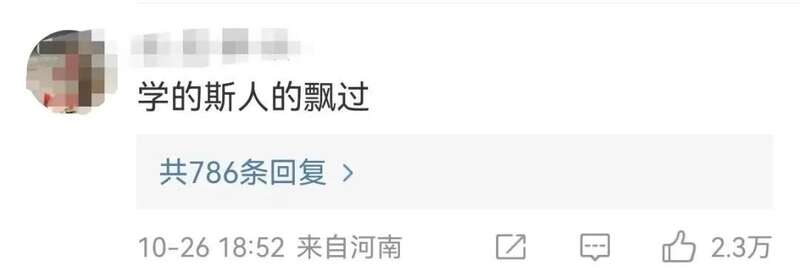

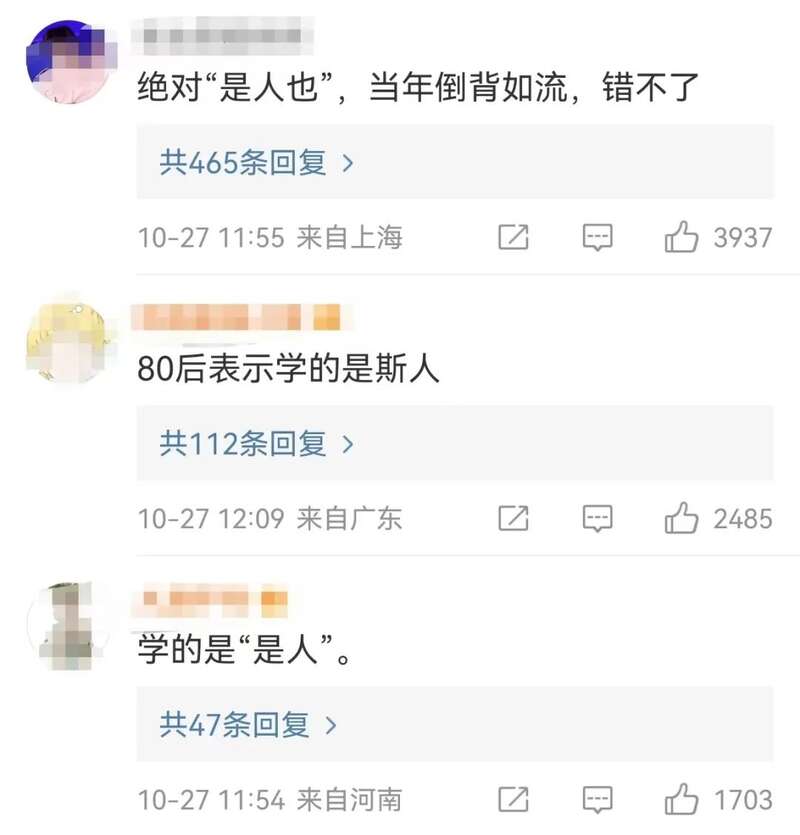

“是人”?“斯人”?网友争论不休:

10月26日,人民教育出版社中学语文编辑部工作人员对上游新闻记者表示,人民教育出版社出版的中学教材,自1961年收录《生于忧患,死于安乐》这篇文章以来,历套的教材都是“是人”版本,他们也查阅了众多古籍,查阅的结果也是“故天将降大任于是人也”。

编辑部工作人员表示,“斯”和“是”两个字,表达的意思是一样的,都表示“这”的意思。

网友:又现“曼德拉效应”

这个时空的时间线难道真的被动过?

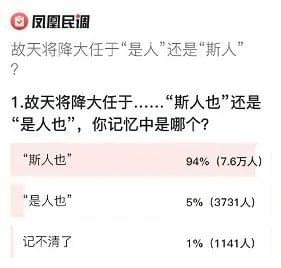

曾有媒体就“故天将降大任于‘是人也’还是‘斯人也’”发布调查,结果显示,有94%参与投票的网友表示,记忆中是“斯人也”。

为何许多网友出现“斯人”的群体记忆?人教社编辑部工作人员表示并不清楚。

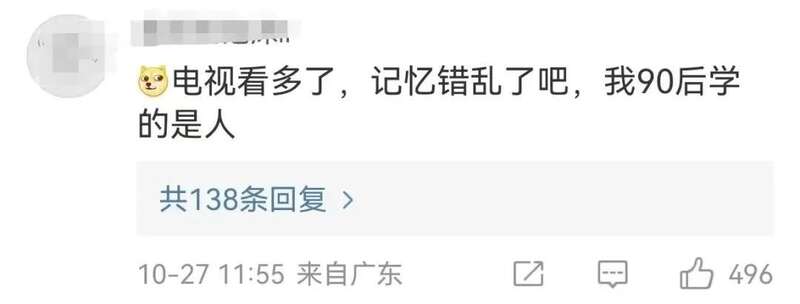

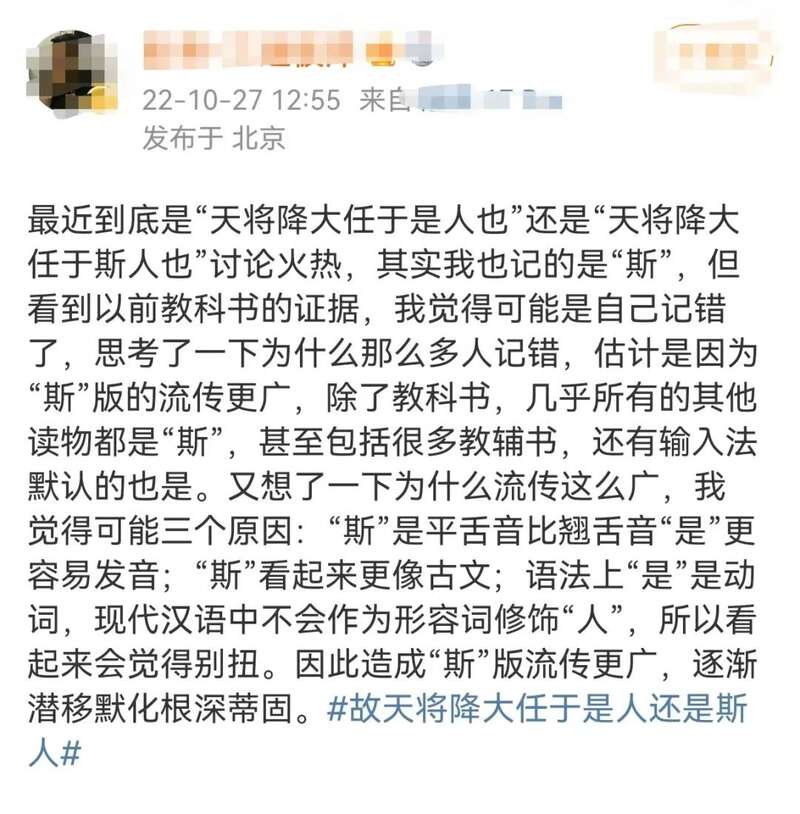

有网友说,可能是受部分教辅和电视节目的影响:

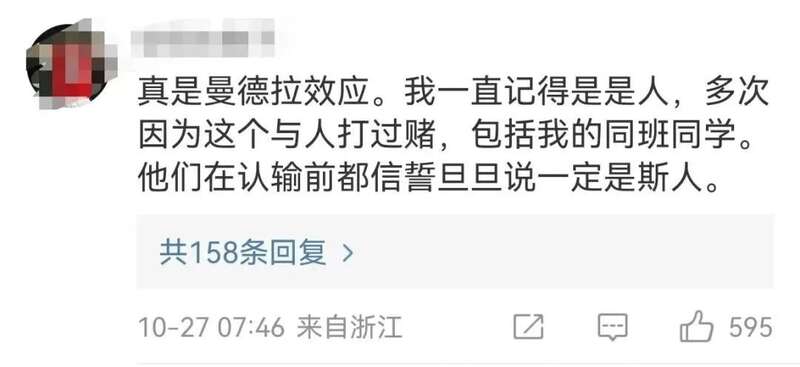

也有网友指出,这可能就是“曼德拉效应”:

“曼德拉效应”是一个心理学效应,指大众对历史的集体记忆与史实不符。最早是指人们对南非前总统曼德拉在上世纪80年代死于狱中的误解。2013年曼德拉去世的新闻发布之后,世界各地的人发现自己对曼德拉的记忆出现了混乱。

同样因“曼德拉效应”衍生的讨论,还有:“五十六个民族,五十六朵花”,还是“五十六个星座,五十六枝花”?“两只黄鹂鸣翠柳”,还是“两个黄鹂鸣翠柳”?

有专家认为,群体性错误记忆的出现和心理暗示有关。“因为人倾向于相信别人所说的是正确的。一旦有错误信息出现,很可能误导了既有记忆的真实性。而且人们常常受到诱导提问的影响,重组了自己的记忆内容。”

你学的是

故天将降大任于“是人”还是“斯人”?

来源:中国新闻网(cns2012)综合上游新闻、科技日报、新浪微博等