本文来自微信公众号:城市进化论 (ID:urban_evolution),作者:淡忠奎,头图来自:视觉中国

从1.72亿人增加到9.14亿人,从17.9%上升至64.72%,从193个上升至685个……

这组数字是1978年至今,我国的城镇化常住人口、城镇化率以及城市数量。过去四十年间,有史以来规模最大、速度最快的城镇化是经济社会增长的最大动力,“乡土中国”转而过渡到“城乡中国”。

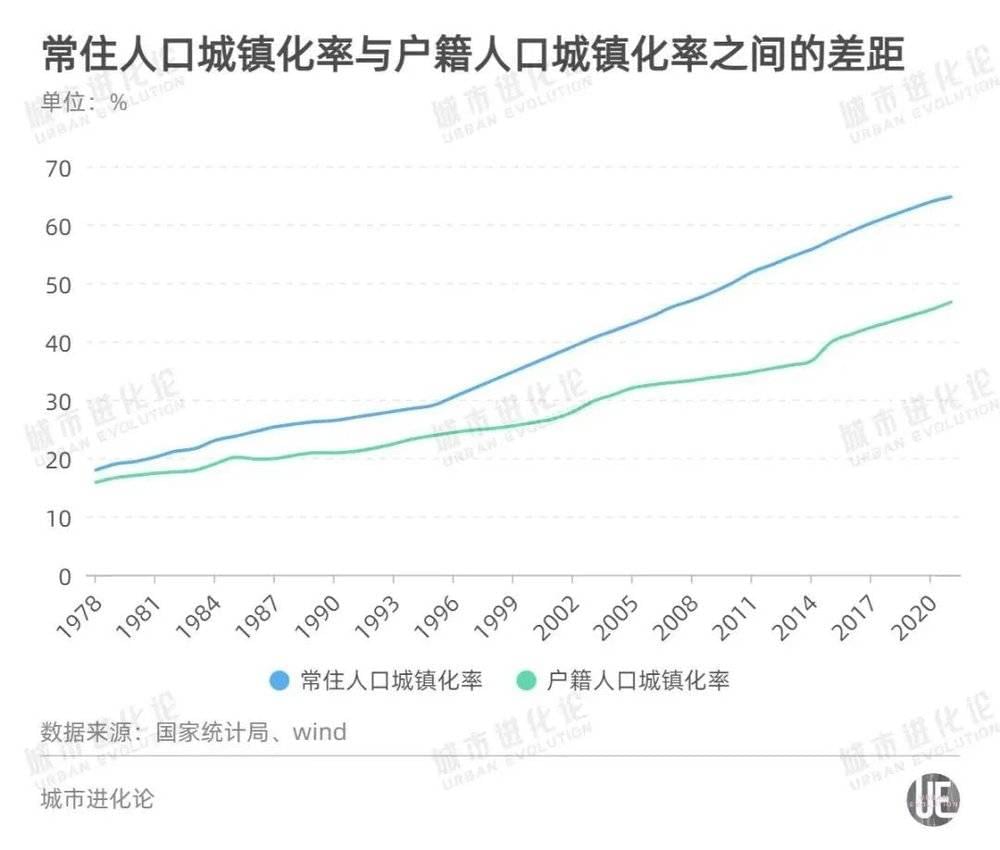

不过,一条“鸿沟”依然横亘在城乡之间。对比64.72%的常住人口城镇化率,户籍人口城镇化率却仅有46.7%。二者之间超过18个百分点的跨度,意味着依然有超过2亿人“漂泊”在城乡之间,造成日常居住、生活空间与户籍地分离。

著名经济学家、北大国发院教授周其仁在《城乡中国(修订版)》(2017年5月)指出,城乡之间越来越大的鸿沟,导致发展过程中大多数重点和难点,都在农村,都在城乡之间。

基于对成都等地持续多年的实地调研,周其仁用“真实世界的经济学”将城乡分野的症结和未来趋势娓娓道来,给思考新一轮城镇化中的城乡融合问题提供了重要参照。

他认为,没有农村、农业和农民状况的根本改善,国民经济是搞不起来的。从城与乡的视角来审视城镇化进程,城乡分野是如何形成的,会造成哪些后果?在新一轮新型城镇化背景下,城与乡能否打破沉疴,走向融合?

动力机制

在周其仁看来,很多人聚集在一个相对不大的地理空间里,一旦达到某个人口密度的标准,此地便被命名为城市。为什么普天之下,人都喜欢往城里凑?撇开文化、文明因素,经济上的动力看起来直截了当——城市创造更高的收入。

比如,捡饮料瓶这门活路。城乡很多人都做得来,但在乡村或小地方一天捡不到几只,谈不上养家糊口。唯独到了大都市,也是捡饮料品,搞得好可以发家致富。

基于现实约束,总还有许多人,既不可能靠高技术谋生,也做不到靠社会保障老有所养,这是“低端产业”虽不中听、却十分“中用”的原因。比如,门卫、搬运、送货、保洁、家政、洗脚、收破烂等等,“一个城市能容得下的活路,多到不容易相信”。

这便是城市的“能耐”的直观体现,“城市化”大潮势不可挡。周其仁认为,其基本原理就是人口集聚势必带来分工深化,从而产生在密度不足地方所不可能出现的收入机会。这是因为,城市化的动力机制——经济聚集甚于人口聚集:

开始兴许是安全或其他随机因素促成了人口聚集,但人们只要发现人口聚集有利于经济增长,聚集到一起有利于增加收入,聚集与再聚集的增长引擎就发动了。

不论有多少人偏好于均衡模式的人口增长,都不能改变人口流动的基本逻辑,即在流动中聚集,然后再流动、再聚集,直至人口、经济和财富在地理上集中到一个个面积相对很小的地方去。

更进一步,周其仁提出,“人口聚集带动更高的人口聚集”,是城市化的第一推力;“经济聚集刺激更高的人口聚集”,是城市化的第二推力。这两股力量交互作用,就导致城市化率不断攀升。

这也是城镇化基本的动力机制。

不过,基于城市成长的抑制性因素,还是造成了我国“工业化超前,城市化滞后”的现象。尤其受2008年全球金融危机波及,这一薄弱环节暴露无遗。

《城乡中国》一书描述,“世界工厂”繁荣多年,并没有为中国备下一个消化得了超前工业化成就的国内城市,“城市化的小马拉不动工业化的大车。”

时过境迁,我国城市化率早已超过工业化率,但是就目前的城镇化水平还与世界发达经济体有不小的差距。尤其是,跨过户籍人口与常住人口城镇化的“鸿沟”,还有很多难题需要攻克。

城乡分野

为什么会出现“城市化小马拉不动工业化的大车”?

相比工业制造,城市系统要复杂得多。城市化也不是简单复制的过程,而是个生长发育的过程。所以,过去一度是工业化发展很快,但城市化却并没有那么快。周其仁在书中指出,这与一套“城市偏向”的观念、制度和政策有关。

比如,历史上限制公民自由迁徙、禁止农民工进城,以及在户籍、粮油供应、教育、就业等方面的制度安排,造成了城乡二元经济结构。

回顾历史,我国城镇化指数重新掉头向上,是从1979年开始。1978年,我国城镇化率不到18%,1979~1995年间每年提升0.7个百分点,1996年之后每年提升1.3~1.5个百分点,至2011年城镇人口已经超过总人口的51%……

周其仁指出,这一波城镇化重新加速并非源自政府的“有形之手”,而是改革开放加大了普通农民的经济自由。比如,1984年“一号文件”中有一句话:“允许务工、经商、办服务业的农民进城落户”。

寥寥数字,给出几亿人新的发展空间。

不过,《城乡中国》也指出,城乡居民尤其是农村居民多种经济自由有了显著扩大,但是改革的不平衡,也带来多维度经济自由之间的权利不平衡。比如“土地城市化”。

简言之就是,原本用于农村、农业、农民的土地,现在转入了城市,成为城市建设用地。如果总人口中的城市人口比例代表着“人口城市化”,那么总土地面积中用于城市建设土地的比例,就代表“土地城市化”。

尤为值得警惕的是,农民进城的权利和土地进城的权利都在扩大,但“发育进度”并不均衡,土地进城易,农民进城难,造成“土地城市化快于人口城市化”的现象。周其仁从土地产权变化的线索入手分析了“行政垄断的土地市场化”机制的形成脉络,并引入“土地饥渴症”的概念:

“由于国有土地入市才造成土地市值急速上升,所以政府掌控更多国有土地,就意味着更多的融资机会和更强的财政实力。这也推动了城市扩张……”比如,以“整县改市”就意味着合法入市的国有土地增加。

以城带乡

每级政府、每个官员都有划定的行政范围,不能越雷池一步。但是工业化、城市化的资源配置,却不限于在指定的行政区划里流动。

《城乡中国》一书指出,更优的解决方案是“让土地与画地为牢的行政权力脱钩,回归普通的、能够对更大市场机会作出反映的财产性权利”。

在周其仁看来,我国改革开放的重头戏之一,是打开城乡间的市场之门。打开的第一道大门是农副产品的市场之门,第二道是农民进城务工经商之门,第三道要打开的大门则是土地市场之门。

换句话说,就是土地流转。相较而言,前两扇门都是率先从农村突破,然后才由乡入城,逐渐形成农产品与外来打工市场。唯有土地市场之门是反向推开,先出现城市土地市场交易,再由近而远辐射,逐渐融合成一个城乡相通的土地市场。

过去的城乡隔绝体制,压制了城市的引擎功能。据周其仁观察,以城带乡是农村改革的新阶段,此轮“土地改革”无一例外都是围绕城市——特别是大城市展开的。倒回去梳理,分明是土地相对市价惹的“祸”。

他提及一个例子。从卫星图片看,云南弥渡县大部分都是山,平地很少,耕地更少,但是在仅剩的平地上又密密麻麻地盖了很多房子。

我们可以直接观察到:第一,房子数量非常多;第二,房子大量占用可以用作耕地的平地;第三,不少房子是空的,没人住或极少人住。

在汹涌的城镇化浪潮中,这并不是孤例。在周其仁看来,人口流动对中国的高速增长而言是一个基础,但是带来的新问题是农村的房子长期不住人,很容易塌掉,是全新的农村社会现象。

社科院基于全国调查发布的农村绿皮书显示,中国闲置的宅基地总量占全国农用地的10%。在调查样本村庄中,宅基地闲置率最低为0.3%,最高能达到71.5%……

这些问题如何解决?近年来,各地也在不断进行机制探索,对“宅基地置换”“土地流转”等进行试点。比如,上海的宅基地置换方案,目标是将农民集中城镇居住,耕地向种田能手集中,工业向园区集中;成都进行“产权再界定”,促进土地在城乡之间有效流转等。

“这些问题都要从顶层设计到底层实践双向打通,目前看来还需要很大的耐心。我历来认为,有些本该市场化的改革,到最后能改成基于法治的生意就对了。

当足够的实践证明有效,然后上升到正式的文件,最后再落地变成可持续的生意,这门生意一步步优化的细致程度最后往往超出想象。”周其仁如是说。

本文来自微信公众号:城市进化论 (ID:urban_evolution),作者:淡忠奎