论坛宣布中共中央党校(国家行政学院)“中华文明与中国道路研究中心”、“国际传播研究中心”正式成立,并以“中国道路的文明根源与话语传播”为主题,展开学术讨论。

京内京外、线上线下共有一百多人参加,同时连线在美学者一起讨论。会议内容很丰富,讨论很热烈,显示中华文明与中国道路问题及其国际话语传播问题得到了学界广泛关注。

观察者网为此特邀国家创新与发展战略研究会中国文明与中国道路研究中心主任、科技部新型举国体制战略研究专家谢茂松,就中国文明和中国道路相关问题做深度解读。文章看点:

·如何理解中国文明和中国道路的关系及其连续性?

·如何理解文明意义上的中国共产党?

·中国为什么没有选择西方的城邦政治体制?

·如何比较中西文明和中西道路?

·为何来自欧洲的社会主义在中国不断发扬光大,却在欧洲式微?

·读懂中国文明和中国道路的关键是什么,如何才能讲好中国故事?

以下为访谈实录:

观察者网:哈佛大学考古学家张光直提出,中国文明的形成与西方文明的形成,走的是一条完全不同的道路。您对此是如何解读的?又是如何理解中国文明和中国道路的关系及其连续性的?

谢茂松:张光直提出,中国文明是世界上唯一的连续未断裂的原生道路文明。中国道路不是无源之水,不是平地而起,而是对中国文明史的节节接续与全体贯通,要把握四个历史阶段的接续、贯通。

首先,要把握新中国成立后前30年与改革开放40年的连续性。新中国成立之后的前30年确立了社会主义的基本制度,独立、自主地快速建成了完整的工业体系、国民经济体系,同时建立了全国统一大市场。

正是前30年建成的工业体系与全国统一大市场这两大成就,使中国在改革开放时能够快速成为世界加工厂,进而在对外开放中处理好对国外先进技术与管理的学习和自主创新的张力,发展成为世界最大的制造业国家。

中国的大市场一方面造就了国内消费大市场,另一方面吸引了外资以及港资、台资的进入,这内外两方面都造就了中国的全产业链。

中国对市场善加利用,同时也充分发挥政府的作用,不仅没有陷入西方自由市场资本主义,反而在高速发展经济的同时避免了走西方那样过度市场化、资本化而导致摧毁社会的社会灾难。这正是源自对前30年所确立的社会主义制度的坚持与发展。

深刻参与、嵌入全球化的改革开放40年,与前30年具有深刻的连续性,新时代的全面深化改革则意味着坚持、完善社会主义制度的全面创制。

青岛港,货轮在装卸集装箱 图源:澎湃影像

其次,要把握中国道路与中国共产党领导的中国革命的连续性。

革命打破了原有的政治社会结构并建构新的政治社会结构,以此来全面组织动员实施具有中国主体性的现代化。这其中有对土地与农民的深刻历史认识。

中国共产党在领导中国革命的实践中,深刻意识到明清以来一直没有解决土地兼并问题的严重后果,所以通过发动土改来组织动员最广大的农民积极、主动地参加革命。与此同时,它还深刻意识到中国要在传统农业社会的基础上快速发展工业,从而实现工业化、现代化,工农联盟因此也就成为题中应有之义。

再进一层,中国共产党秉承中国文明固有的“民为邦本”的思想,在现代中国发展出群众路线以及团结一切可以团结的力量、结成最广泛的统一战线的现代组织动员方式。

中国革命“反帝反封建”的精神遗产,一方面,使中国不会像政治、军事不独立的日本、欧洲那样,即便在经济总量达到美国2/3时受到其打压最终还是不得不屈服;另一方面,使中国在全球化的今天,不会出现当今世界发达国家与其他发展中国家那样因全球化带来的贫富分化问题而普遍兴起民粹主义的现象。

中国的“革命”从冯友兰所说的 “抽象继承法”转化成“革命精神”,与今天中国共产党的“自我革命精神”具有抽象继承的精神连续性。

再次,要把握中国道路与中国近代史的贯通。

中国道路与中国近代史贯通之中国近代史的时间段,既可拉长自1840年鸦片战争到1949年新中国成立,也可以1919年五四运动为分界并以之后1921年中国共产党成立为重要时间节点而将近代史再细分为前、后两段。

最后,要把握中国道路与五千多年文明史的贯通。这一贯通既潜移默化地体现在文化价值上,也体现政治制度的“精神”“精意”上,而不是复古式的照搬。从政治层面看,有对士大夫内圣外王、治国平天下精神的继承;从社会层面看,有对“修身齐家”精神的继承。

开国大典 图源:澎湃影像

观察者网:当今的中国道路,是由执政的中国共产党领导并开创的,您如何理解文明意义上的中国共产党?

谢茂松:中国共产党领导、组织、动员最大多数的中国民众进行反帝反封建、反对内外敌人的中国革命,实现了民族独立、人民解放,建立了新中国,之后又建立了社会主义基本制度。中国共产党是中国特色社会主义道路的领导核心,深刻理解中国道路和中国文明,就要在学理上深刻理解中国共产党。

西方迄今为止无法真正认识中国共产党。这受限于西方自身的经验。我认为,中国共产党不是西方意义上的政党,中国共产党是文明型政党,只有从文明的视野才能深刻理解中国共产党,而不能从西方的历史经验来曲解中国共产党领导的政党政治。由此,对于党的领导、党的全面领导也要在文明意义上加以深刻诠释。

从文明、制度文明的意义上理解中国共产党,一方面要有继承中国政治传统对于典章制度的自觉意识,要有对党的全面领导(包括党管干部)的典章制度的自觉意识,即党的领导全面体现于党和国家的机构职能体系的大国政治自觉意识,“温故而知新”,今天到了深刻体认、承继包括《通典》“二十四史”“职官志”的典章制度、职官制度传统的时候了。

另一方面要对中国共产党的政治文化自觉整理,深刻理解共产党员的修养、党纪严于国法、共产党员的心学的深层次的文明意义,尤其是党的“自我革命精神”等提法所具有的文明史意义;深刻理解中国共产党长时间形成的工作方法、工作惯例即政治惯例等作为政治文化尤其是作为“新政治传统”的重要性,这关系到中国共产党的政治能力的有效养成。

如同经学、史学在中国文明传统中的核心意义,必须深刻认识党史以及党的领袖尤其是最初几代领袖的经典文本作为集中凝聚党的集体政治经验、智慧所具有的政治学意义。需要对《毛泽东文集》《邓小平文集》等代表中国共产党集体实践的经典文本加以细读,从中获得政治经验,养成政治能力与战略思维。

曙光——中国共产党成立(上海) 作者:石奇人

观察者网:中国没有选择西方的城邦政治体制,为什么?作为中国文明的研究者,您是如何从中国文明的视角来解读当今中国的制度选择的?

谢茂松:这是思考中国政治传统的一个起点,也是一个基本问题。

中国文明选择大国政治的原因有二:中国作为农业文明大国,对内,经常面临水旱灾害,需要兴修大型水利工程,而水患治理与水利建设涉及上、下游区域之间的配合,需要大规模的统一筹划,政府因此成为治理的主导性力量;对外,历史上持续面临北方游牧民族所建立的草原帝国的军事威胁,必须建立大规模的常备军。

大国政治能够成为一种理念共识,还因为“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”的“天下为公”的社会理想。这种高远的社会理想要求最大限度地协调、照顾到所有民众、所有群体、所有区域的不同利益。要实现这一社会理想,就不能没有从中央到地方各级政府的主导,这是中国发展出大国政治的最深层动力所在。

较之于中国的“大一统”,西方则以希腊雅典城邦式的小国政治为常态,罗马帝国式的大国政治非其常态而不能持久,衰而不复重兴。近现代以来法国的拿破仑、德国的希特勒先后想效仿罗马帝国统一欧洲,但幻梦都告破灭。西方近代发展出非大国规模的民族国家,其历史文明根源还是封建制,而民主制也是从封建制内生演化而来的。

美国虽然是联邦制,但根底上还是最早的十三个州扩大的封建现代联合体。以文明史为背景的美国战略界喜欢以美国的兴衰来对标罗马帝国的兴衰,但二者还是有很大不同。更何况,一个大国不能没有历史,一个大国如果没有经历起落,则很难谈得上持久。

中国能一次次衰而复兴,往往在短暂的分裂后走向更大的统一。中国的大国政治得以运作、维系的核心,乃是靠世界史上独有的士大夫官僚阶层。“士”作为士农工商四民社会之首,并不是如西方中世纪一样可以世袭、固化的政治领导阶层,而完全是通过科举考试产生,尤其是从广大的“农”中间产生,“耕读传家”成为中国人的理想。

由此,中国传统社会具有世界史上最高的社会流动性,士也具有全体民众的代表性,这是中国文明的大国政治既“大”又“久”,合之而具有“可大可久之道”的根本所在。

“可大可久之道”在政治层面一方面包括“治法”,即政治制度,中国文明作为世界史唯一连续未断裂的原生道路文明,其连续性自然也体现在制度上——中国历代典章制度的连续性是与沿革损益联系在一起的,这在学术上的体现就是唐代杜佑的《通典》以及历代职官志。

另一方面,它还包括“治人”,即政治文化,这就是士大夫政治所要求的 “内圣外王”“修己治人”的修身所展现的政治文化、政治德性与政治能力。“可大可久之道”必需同时结合“治法”与“治人”,完备的政治制度必需同时有政治文化为支撑。需要澄清的是,“治人”绝非现代所批评的人治。

孔子

孔子 观察者网:对中西文明和中西道路,您有何比较和解读?

谢茂松:中西道路、中西体制的比较根本上是更底层的中西文明的比较,但我们完全不选取亨廷顿“文明冲突”的斗争、对抗思维。

中西文明比较不是二元论,而是明辨关于个人与社会、秩序与活力等各种文化价值的排序。中西文明基于不同的历史路径依赖,价值的优先、多少选择也不同。中西文明具有“理一分殊”的关系,各行其道,并行不悖,可以互学、互鉴,但谁也别想取代谁。可以预言,未来中国新文明的文化价值之“一”的整全性、普遍性最终将涵摄西方文化价值之“分殊”。

中西文明比较,需要把握几个根本问题:

其一,中国文明传统的大国政治与西方文明传统的小国政治的比较。由此发展到近代,则是对欧洲中世纪的封建社会传统与今天西方民主制内在关系的把握。欧洲中世纪各个公国之间的战争以及内部的征税形成了欧洲的各个民族国家,同时也形成欧洲各国之间富有竞争性的传统。今日中国则是接续了大一统的文明传统。

其二,中国文明的政教关系处理的是治统与道统即政治与人文教化的关系,西方文明的政教关系则是处理世俗政治与宗教的关系,尤其要把握基督教的一神论这一根本点所造成的对于其他文明的排斥、攻击的态度。

其三,在把握西方文明中希腊传统与基督教传统二者具有主轴性的张力关系的同时,更加扩展性的理解则是,影响西方近代道路的乃是西方希腊、基督教、罗马法以及中世纪封建社会这四个西方传统因素的混合、结合。另外,西方、欧洲并不是一个划一的西方、欧洲,对欧洲文明内部也要区分新教国家与天主教国家,还要将盛行的英美传统与较受忽视的欧洲大陆的法国、德国以及北欧、中欧等传统作区分。

其四,对于引进到中国的马克思主义以及社会主义的深刻理解,要把二者作为西方文明传统内部的一部分去认识。马克思主义、社会主义的产生,是深刻地认识到资本主义完全不受约束的、既在国家内部也在全球无限制的逐利嗜血性对社会、对共同体的摧毁,从而“保护社会”的需要。现代中国选择了保卫社会、社会整体利益优先的社会主义道路,而没有选择资本至上的资本主义道路,与作为中国文明核心的儒家传统的家国天下共同体意识有着深刻的关联性。

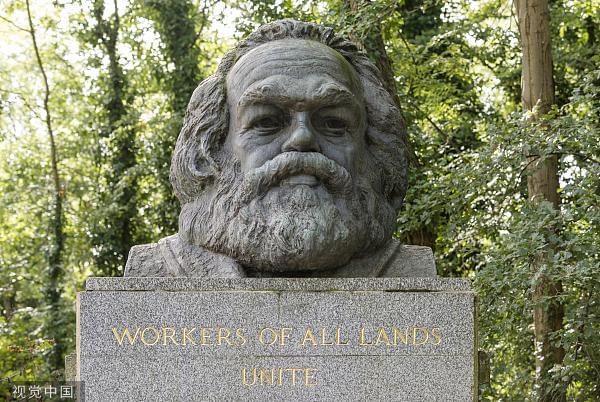

位于伦敦北郊海格特的马克思墓 图源:视觉中国

观察者网:为何来自欧洲的社会主义在中国不断发扬光大,却在欧洲式微?当今的中国特色社会主义和来自欧洲的社会主义有何不同?

谢茂松:要理解这件事情,我们可以先从长时段的文明史来看另一个相似的问题:为什么佛教起源于印度,却由中国不断发扬光大,在印度本土反而消亡?

我认为,一个特别重要的原因是,中国具有佛教发展的文明土壤、政治社会土壤。

印度文明传统中的婆罗门教、种姓制是等级森严的,而佛教本身就是要专门批判、破除婆罗门教的不平等。由于印度这方面的传统力量太过强大,所以佛教虽繁盛一时,但最终还是无法与之对抗,因此逐渐消亡。相比之下,中国文明不论是儒家还是道家,都存在一种平等的思想,它与佛教所宣扬的平等有一种内在的契合性。

与其他国家近代之前的传统社会一直保持贵族社会、封建社会相比较,中国传统社会具有世界史上最高的社会流动性。早在孔子所处的春秋时代,中国就已经开始出现由西周的世卿制向平民社会的转向过程,南宋以来就更是如此。

从历史上看,西方文明、印度文明长期是城邦小国政治,虽然有罗马帝国、孔雀王朝等大国一统的时候,但都不是常态。

而中国一直以来都是大一统的大国政治,需要面对国家内部巨大的差异性而因地制宜,需要高度的政治智慧。这一点与大乘佛教强调根据众生不同根器而发展出各种方便法门的智慧有一种高度的契合性。中国对佛教加以中国化,发展出大乘佛教并将其弘扬至周边国家。

因此,我们说佛教在它的起源地印度消亡了,却在中国发扬光大,其原因就在于中国有佛教,尤其是大乘佛教发展所需要的文明土壤与政治社会土壤。

关于社会主义的问题也是如此。社会主义起源于欧洲,如今却在中国发扬光大,在欧洲式微,原因就是社会主义如同当年佛教传入中国时一样,与中国传统的儒家思想内在相通。

现代中国选择了走社会主义道路,没有走资本主义道路,就是因为中国以儒家思想为核心的文明强调社会的整体利益、长远利益优先,儒家的那种家国天下的情怀与社会主义高度契合。

换句话说,中国有着社会主义发展所需要的文明土壤、政治社会土壤。

欧洲文明从古希腊开始,就是通过商业、贸易、资本的力量来聚集财富、整合社会。而中国是通过政治力量来整合社会的。西方到近代尤其是资本优先,而中国从一开始就是政治优先。

因此我们可以看到,在中国的社会主义与中国文明的政治传统相契合,追求社会整体利益优先。在西方的社会主义则需要与自身异常强大的自由市场资本主义传统相博弈。实际上西方国家的社会主义传统,本身就是在批判和挑战资本主义的过程中产生。

上世纪30年代大萧条期间,美国总统罗斯福实施新政,采用了很多社会主义的政策来克服资本主义的内在经济危机;英国在撒切尔夫人改革之前,包括英国铁路等都是国有的;法国至今还拥有不少影响很大的国家企业,如法国电力公司、法国煤矿公司、雷诺汽车公司等。

但是由于西方资本主义的传统过于强大,欧洲社会主义在博弈中没能坚持下来。上世纪90年代苏东剧变,苏联的社会主义旗帜倒下后,欧洲的社会主义走向没落。

中国能够把社会主义的旗帜扛下来,也是因为社会主义与中国文明有一种内在的高度契合。

另一方面,中国在面对市场经济时,一方面能通过改革开放让经济高效率地获得快速发展,改革开放三十多年的时间就成为世界第二大经济体;同时又能解决社会公平、全民富裕的问题。欧洲的社会主义国家在这方面是无法两方面都兼顾到的。

中国的社会主义,在我看来,既能坚持社会主义原则性的社会整体利益优先,同时又能具备高度的灵活性。它既能对市场、资本以及最新的数字技术加以充分利用,也能加以有效规训,避免出现卡尔·波兰尼所讲的过度市场化、资本化导致的摧毁社会的社会灾难。

中国的社会主义是一种中道的社会主义,既坚持原则又有一种高度的灵活性,把这两者结合起来。欧洲的社会主义没法做到这一点,究其原因在于,中国社会主义较之欧洲社会主义有更为深厚的契合社会主义发展、壮大的文明土壤。

观察者网:您认为读懂中国文明和中国道路的关键是什么?如何才能讲好中国故事?

谢茂松:要真正读懂中国文明和中国道路,而不是停留在一些现象和故事上,关键在于读懂中国文明的底层结构,然后再理解底层结构如何影响今天的中国道路。这也就是习近平总书记所说的:中国道路是从中华民族五千多年的悠久文明中自信地走出来的。

我认为,中国文明的底层结构是从夏、商到西周自然发展而达到成熟的礼乐文明。中国政治传统中最具代表性的政治思想是儒、道、法三家,这三家内部所存在的张力,唯有在中国礼乐文明的底层结构下才能对其深刻理解。

春秋礼崩乐坏时,孔子为代表的儒家对于礼的态度是继承、损益,后起的法家则是破除之而主张全新的法,至于道家则是复古,其主张退回到小国寡民的状态。在光谱上,儒家是中道,在国家与个人之间达到平衡;法家相对偏左,偏于国家;道家相对偏右,偏于个体自由。

礼乐文明传统之为传统,是“百姓日用而不知”的生活方式,潜移默化地如水流一样全部贯注于一代代中国人的政治、社会生活的方方面面。

礼乐文明传统的抽象精神,即一以贯之之“道”,是《礼记》所说的“亲亲”与“尊尊”、“仁”与“义”二者之间的张力。“尊尊”之“义”,代表《礼记》所说的“别异”之“秩序”;“亲亲”之“仁”,代表《礼记》所说“合同”之“和谐”。

战国曾侯乙编钟

秩序与和谐体现了中国文明的文化价值张力,二者在政治、社会的组织中缺一不可。秩序与和谐间的张力在具体实践中的体现是,有时秩序强调过多而影响和谐,有时过分强调和谐而失去秩序,二者永远处于动态平衡之中,需要不断加以调整。

一旦把握了中国文明的底层结构,把握了底层结构的文化价值及其内部张力,就把握了中国文明之为礼乐文明的最为核心的政、教关系问题,即政治与文化的关系问题;也就能把握中国传统政治不是专制,而是“礼乐政治”、德性政治。

至于第二个问题,如何才能讲好中国故事?我认为,首先要具备一种温故知新的能力。

一方面,只有“温故”——置身于悠久、深厚的伟大文明传统之中,才有能力“知新”——理解当代各种政治、经济、文化、社会问题。另一方面,也唯有置身于时代而产生深刻的时代问题意识,也才有能力真切地体会、进入我们的文明传统,训诂式的饾饤之学即是与此无缘的。

只有做好全面、深刻的理解自我工作之后,才能做好向海外解释中国理念、概念的工作。对外解释,需要站在对方文化的立场上,找到双方的契合点,“人同此心,心同此理”,人性、人心、人情是中外共通的。

其次,我们可以通过低、中、高三个层次来讲述中国故事,推动海外理解中国人的价值观,尽可能地消除外界对于中国的误解、疑虑。

所谓低层次,就是中国老百姓“日用而不知”的生活方式。“形而上者谓之道,形而下者谓之器”,可见“器”就是生活方式,背后的“道”就是文化价值观,道器一体而不可分。

中国人的文化价值观不是虚浮难懂的概念。比如中国老百姓都熟悉的“仁义”二字。仁者爱人,但爱有基础、有先后顺序,《论语》说孝悌为仁之本,从爱最近的亲人开始,再扩展为“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”,扩展为天下一家甚至与万物为一体。家庭、家族而不是原子式的个人,成为中华文明的核心。

孝不止于生前,不止于亲身接触的亲人,还有对于去世亲人、祖宗的终身祭祀。鲁迅的小说《祝福》就描述了传统中国人春节时包括祭祖在内的各种祭祀。

所谓中层次,即制度层面,包括中国的政治、社会、经济等各方面,体现的是中国社会主义制度对于资本主义的克服与超越。

比如新型政党制度,即中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,就是在制度的“精神”“精意”上,也就是在德性上,对中国文明传统中儒家士大夫政治的继承与超越。

所谓高层次,则是这一整套“中庸”、中道制度背后一以贯之的“正道”,即文化价值观。

这一套文化价值观作用于每个中国人的心中。它是中国传统礼乐文明的抽象精神,是《礼记》中所说的“亲亲”与“尊尊”、“仁”与“义”,以及它们所代表的和谐与秩序。