本文来自微信公众号:biokiwi(ID:biokiwi),作者:bio kiwi,原文标题:《从生物学角度解答“哲学问题”的诺贝尔奖》,题图来自:nobelprize.org

2022年诺贝尔生理学或医学奖被颁发给马普进化人类学研究所所长,著名的著名生物学家、进化遗传学权威——斯万特·帕博(Svante Pääbo),以表彰他在已灭绝古人类基因组和人类进化相关研究中的发现。

不同于地球上其他生物,人类在满足最基本的生理需求之外,还抱有极大的好奇心和求知欲。“我们从哪里来?”就是其中最重要的问题之一,而斯万特·帕博及其团队的工作正是在尝试解答这个问题。

从线粒体基因组到和核基因组,克服了重重困难后,斯万特·帕博完成了对尼安德特人“生命密码”的解读,并于2010年发表了第一个尼安德特人的基因组序列。此外,斯万特·帕博对于丹尼索瓦人的发现,以及其开创性研究催生出的全新学科——古基因组学,也都在不断揭示古人类与现代人类之间的遗传差异,进而展现人类进化的真实进程。

这“高大上”的研究乍一听有点让人迷糊,我们不妨从最初的那个问题说起吧。

我们从哪里来?

大家可能时常听到这样三个“哲学的”问题:我是谁?我从哪里来?我又要去往何方?

而对于进化生物学家来说,我们从哪里来,就是我们想要讨论的终极问题之一。

进化生物学的鼻祖达尔文,在大家还在信上帝的时候就提出了颠覆性假说——演化,其中与人类息息相关,但也最让人意想不到的,就是人类和猴子可能拥有共同祖先。换句话说,现在的猴子和我们其实是“远房亲戚”。

但是这并不能解决科学家们对人类进化的疑惑:人和其他灵长类动物在演化过程中是什么时候分开的?又是经历什么样的过程,使我们成为了现在的我们?

上百年间的考古学有了各种各样的发现:通过化石的挖掘,我们发现数十万、百万年前的人类好像和现代人不完全一样,它们的骨骼形态、身体壮硕程度、头颅大小等特征都有着或多或少的差异。、

它们像是“人”,但又不完全是“人”。

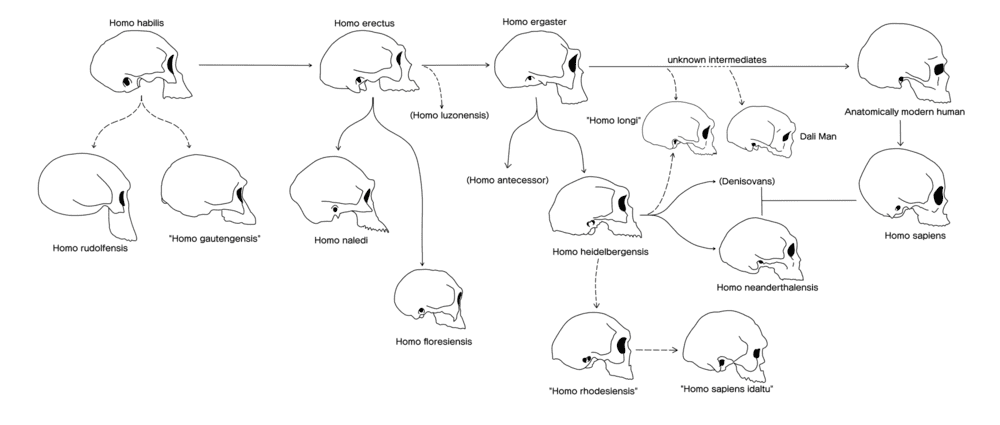

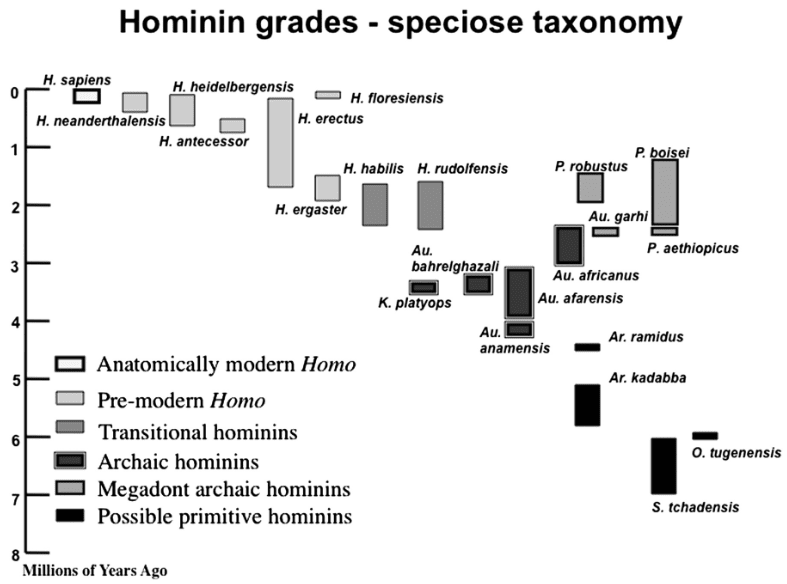

于是考古学家们开始对这些古人类进行分类:从最早和猩猩比较像的南方古猿(Australopithecus)、到开始有工具出现的能人(Homo habilis)、再到明显直立行走的直立人(Homo erectus),以及年代和现代人非常接近的海德堡人(Homo erectus)、尼安德特人(Homo neanderthalensis),最后到我们现存的人类,智人(Homo sapiens,下文称为现代人)……人类的历史似乎发生了一代又一代的演化,但是这些不同的人之间,是什么关系呢?

正当考古学家还在为此烦恼时,另一个领域的科学家——遗传学家,发现了“我们从哪里来?”这一问题新的答案。

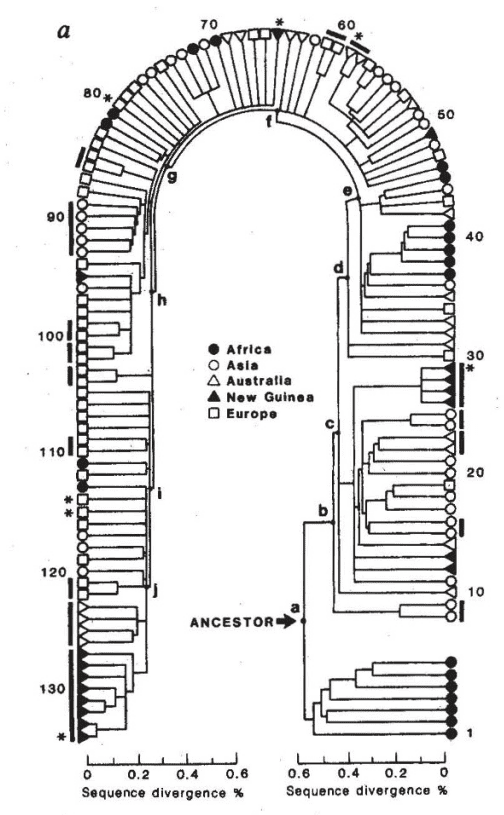

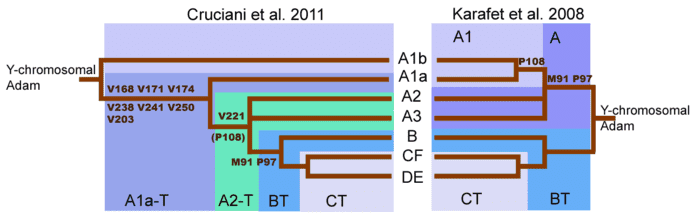

那会儿还是基因测序刚刚发明的时候,遗传学家搜集来世界各地的人类 DNA,提取了其中的线粒体基因进行测序比较(因为技术有限只能测序短片段;区别于核基因组,线粒体基因组相对较小且简单),然后根据这些DNA的异同绘制出了一副“世界人类”家谱。

让人意想不到的是,这个家谱指明,非洲人拥有全人类最古老的突变。也就是说,人类可能起源于非洲。随后考古学和更多的遗传学测序证据也逐步确认了这个假说的真实性,而这份基于线粒体基因的研究,也被人们宣传为“线粒体夏娃”(Mitochondrial Eve,因为在精子卵子结合过程中,只有卵子的线粒体被遗传下来)。

但是,这似乎和我们前面说的考古学并不相干:那些各种各样的古人类,和现代人的基因怎么可能有关系呢?于是斯万特·帕博出现了,他结合考古学和遗传学,推动开创了一项全新的领域——古基因组学,或者一个你可能听过的名字,古 DNA。

而这里面的关键问题在于,怎么提取古 DNA。

古 DNA 如何实现?

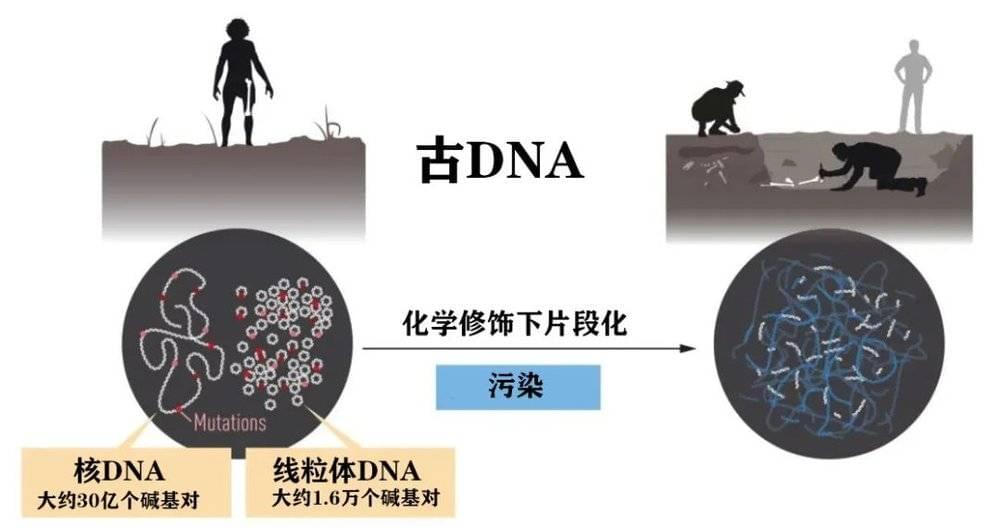

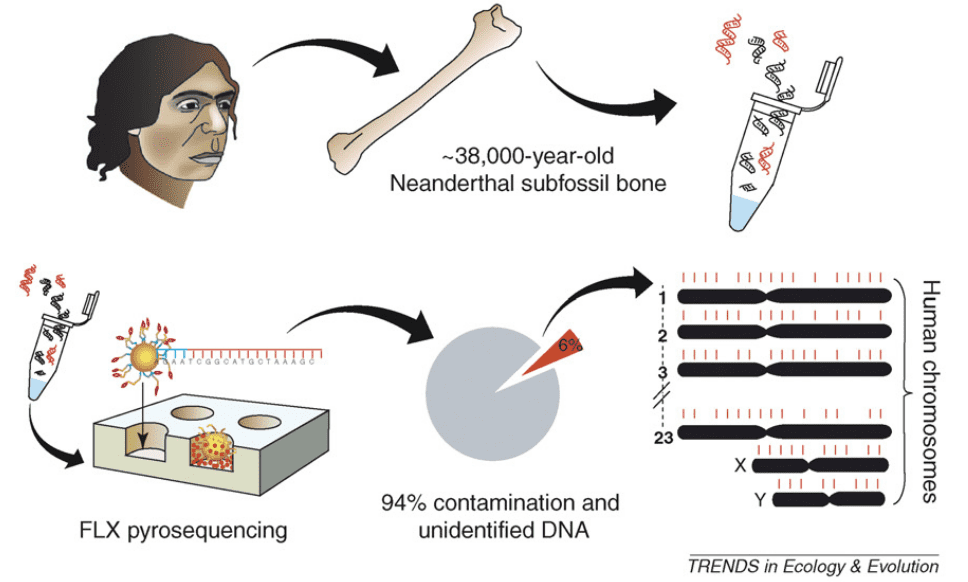

所谓古 DNA,是指在化石、木乃伊、墓葬,甚至是古遗迹土壤中残存的远古时期的 DNA 片段。正因为“来自远古时期”这一特点,古 DNA 的提取并不简单。

一方面 DNA 会被不断降解。外界环境的“风吹雨打”都会对 DNA 结构造成损伤,而 DNA 本身也存在半衰期(不同温度或环境条件下不等,大约在数万到数十万年左右),所以我们很难得到完整的 DNA 片段。

另一方面,这些DNA可能会被污染。埋藏在化石周围的各种动植物残骸、各种带来不确定因素的微生物,以及实验时候现代人的影响,也都给整个提取过程带来了未知数。

其实早在1984年,就有研究者从博物馆的标本上提取到了古 DNA,但是当时技术有限,提到的 DNA 并不能开展什么研究。

直到21世纪,随着测序技术的飞快发展,以及更特异的 DNA 扩增技术,让研究古 DNA 成为了可能,而斯万特·帕博也抓住了这个机遇,开始了不同于现代人的古人类研究——尼安德特人(以下简称为“尼人”)。

为什么会选择尼人?这就回到我们开始提到的考古学发现。

大量的考古挖掘发现,尼人是一种在进化树上与现代人类相隔年代比较近的古人类,而根据古 DNA 容易降解的特点,也就更容易得到比较完整的尼人 DNA 信息;同时,它们的骨骼形态又和我们现代人完全不同:它们似乎拥有更强壮的身体,更大的脑袋,是和人类完全不一样的物种。

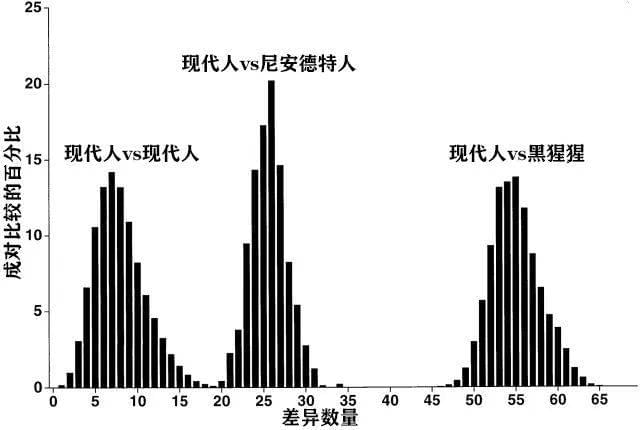

1990年,在慕尼黑大学任职的斯万特·帕博开始了对尼人的研究:相比于30亿碱基对数量的核 DNA,他决定先从相对简单,只有1.65万碱基对数量的线粒体DNA入手。结果发现尼人的线粒体基因和刚刚我们看到的那个“世界人类”家谱截然不同,尼人显然是一种不同于现代人的物种。

但是,更多的基因信息是包含在核 DNA 里面的。随着斯万特·帕博在德国马克斯普朗克研究所建立的人类学研究所,他开始了更庞大的计划——探索尼人的核 DNA。

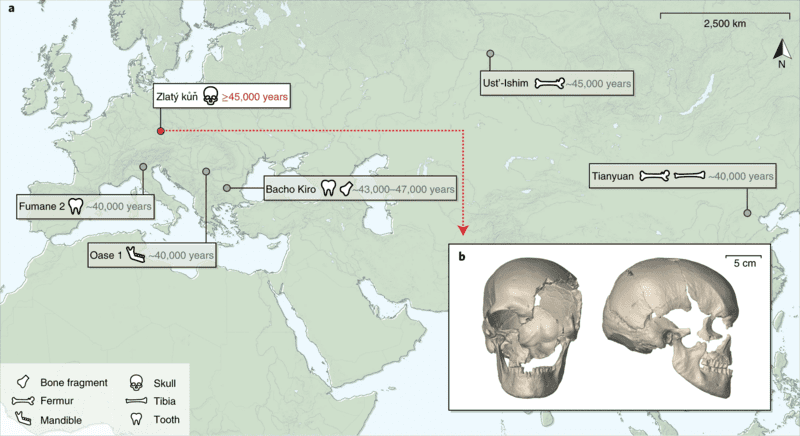

通过更精细的提取手段,再配合群体遗传学、生物信息学的专家们,斯万特·帕博在2010年构建出了第一个尼人的基因组,也发现了更多人类历史的有趣信息。

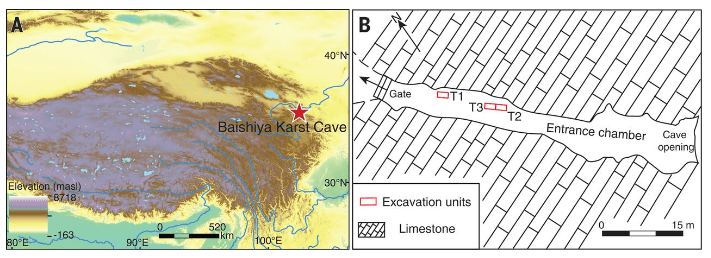

斯万特·帕博并没有就此止步。2008年,在西伯利亚的丹尼索瓦洞穴里,考古人员发现了一块来自4万年前的小拇指指骨化石,这极低的信息量让考古学家非常头疼:这是古人类?还是现代人?

为了解答这一问题,斯万特·帕博和他的团队对这一小块化石开展测序,并从中发现了一个全新的古人类物种——丹尼索瓦人(Denisovans,以下简称为“丹人”),这也进一步丰富了我们对人类演变历史的了解。

自此,古 DNA 研究的热潮也被掀起,越来越多的遗传学家、考古学家投入这样的一个交叉学科领域,不断从各种化石、墓葬、木乃伊,甚至羊皮纸、动物骨骼、土壤里探寻古 DNA 的踪迹,通过遗传学的手段,不断扩展我们未知的人类,乃至生物圈历史。

而且,这些都只是发生在最近十年的事情。

另一个问题,我是谁?

看到这里,可能你还是会有疑问:听起来这么神奇的古DNA,又能告诉我们什么?我们从哪里来,就这么重要吗?斯万特·帕博的贡献值得诺奖吗?

是的,就是这么重要。

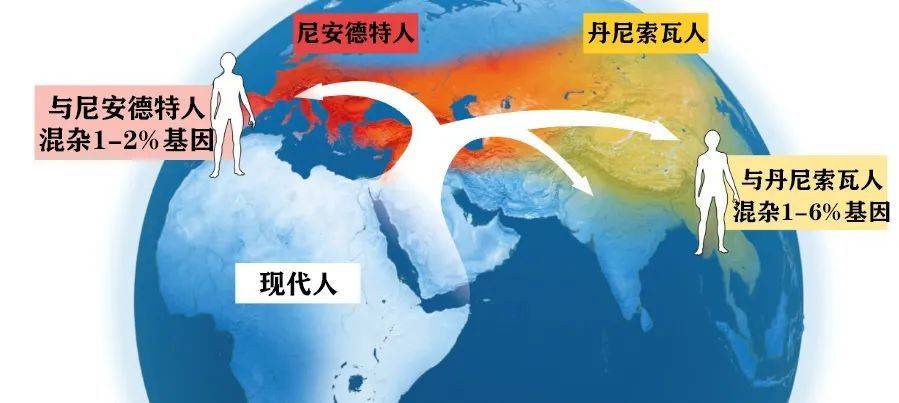

我们刚刚说到,通过“线粒体夏娃”等研究,我们知道了人类最初来自非洲。那当时欧洲、亚洲有古人类吗?考古学和古 DNA 的研究告诉我们,当时的欧洲生存着尼人,亚洲生存着丹人,是现代人的崛起使它们走向覆灭。

但是即便不复存在,它们却也在现代人身上留下了些许踪迹——基因。

斯万特·帕博和他的团队在研究中发现,尼人和欧洲人、亚洲人存在着不少的基因交流,通过比较不同现代人群基因组和尼人基因组,大约有2%的基因是和尼人相似的,说明这些基因可能就来自于尼人。类似的,丹人也存在着和亚洲人、大洋洲人相似的基因。这就表明在现代人迁徙的几万年间,我们其实是和其它古人类有过基因交流,换句话说,这些古人类也算我们的祖先之一。

这些来自其它古人类的基因,很可能对现代人类的生存有着很大的帮助或影响。比如来自尼人的基因中不少和免疫有着密切的关系;而来自丹人的基因中,有个叫 EPAS1 的基因突变和藏族人可以适应高海拔环境密不可分——它们虽然灭绝了,但却持续深刻地影响着我们。

就像斯万特·帕博从小指骨里发现丹人一样,技术的不断革新也许会给我们带来更多新的古人类发现。亚洲、非洲、美洲等地方的考古挖掘目前可能远不如欧洲那么丰富,也许在未来,借助类似斯万特·帕博的方法,可以帮助我们进一步丰富“我们从哪里来?”这个问题的答案。

除此之外,开头的三连问中还有一个更大的问题——“我是谁?”换个问法就是,是什么塑造出了现在人类的样子?

尼人的基因组便是解析这个问题的线索之一。例如通过直接的基因组(30亿个碱基对)比较,我们发现古人类和现代人有大约3万个碱基对存在着明显差异,而这些差异可能就是进化上现代人是怎么产生出现的关键答案——可能是更复杂的神经网络的形成,也可能是更特殊的体格,亦或者是更能适应不同环境的能力……

斯万特·帕博虽然获得了诺奖,但这些研究还没有答案,而这也远远不是斯万特·帕博一个团队就可以解答的。

可以说,斯万特·帕博帮我们揭开了一个关于古人类的小口子,如何进一步从中挖掘出丰富的信息,来解答“我是谁?”,会是更多的进化学家和诸多科学家们的任务了。

参考资料

Wood B. Reconstructing human evolution: Achievements, challenges, and opportunities[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2010, 107(supplement_2): 8902-8909.

Cann R L, Stoneking M, Wilson A C. Mitochondrial DNA and human evolution[J]. Nature, 1987, 325(6099): 31-36.

Higuchi R, Bowman B, Freiberger M, et al. DNA sequences from the quagga, an extinct member of the horse family[J]. nature, 1984, 312(5991): 282-284.

Serre D, Langaney A, Chech M, et al. No evidence of Neandertal mtDNA contribution to early modern humans[M]//Early modern humans at the Moravian gate. Springer, Vienna, 2006: 491-503.

Krings M, Stone A, Schmitz R W, et al. Neandertal DNA sequences and the origin of modern humans[J]. cell, 1997, 90(1): 19-30.

Green R E, Krause J, Briggs A W, et al. A draft sequence of the Neandertal genome[J]. science, 2010, 328(5979): 710-722.

Krause J, Fu Q, Good J M, et al. The complete mitochondrial DNA genome of an unknown hominin from southern Siberia[J]. Nature, 2010, 464(7290): 894-897.

Prüfer K, Racimo F, Patterson N, et al. The complete genome sequence of a Neanderthal from the Altai Mountains[J]. Nature, 2014, 505(7481): 43-49.

Zhang D, Xia H, Chen F, et al. Denisovan DNA in late Pleistocene sediments from Baishiya Karst Cave on the Tibetan plateau[J]. Science, 2020, 370(6516): 584-587.

本文来自微信公众号:biokiwi(ID:biokiwi),作者:bio kiwi