本文来自微信公众号:吴怼怼(ID:esnql520),作者:耳东陈,监制:吴怼怼,原文标题:《三线城市音乐节,成了一线青年的“代餐”》,题图来自:视觉中国

2008年底创建的豆瓣“音乐节”小组,如今有近4万成员,小组新晋发布的帖子,在讨论阿那亚、楠溪江、太湖、青岛、万宁的音乐节。

有人通知音乐节定档/延期,有人分享刚刚蹦过音乐节的鲜活感受,有人在求票,有人弱弱吐槽越来越贵的票价,有人在转票……

类似的景观在2019年创建的“一起去看音乐节”小组里再次呈现,在这个约伴目的更明显的小组里,还能看到另外一种景象——住在北京的人开车去阿那亚看虾米音乐节,住在上海的人尝试约同城小伙伴一起前往太湖湾,广州深圳的人跑去福州厦门……

一线城市青年,在去三线城市蹦音乐节的路上。

这并非孤例或错觉。事实上,后疫情时代,跨城看演出稀松平常。

据《2021中国演出行业数据洞察报告》,2021年,音乐类演出呈现明显的下沉趋势,二三线城市的演唱会音乐节票房,已经超过一线城市。近四成消费者选择跨城看演出。

音乐节还是音乐节,它撬动地方经济的同时,用拼盘演出方式,谱写着青年文化的分支。

音乐节又不再只是音乐节,三线城市自造的厂牌,飞涨的票价,后疫情时代旅行和演唱会的“代餐”,人们从各地奔赴音乐节时,隐约怀揣着对平常与自由的渴望。

一线城市逐步“失去”音乐节

下沉于中国音乐节而言,是个老生常谈的话题了。

自2013年全国户外音乐节数量过百,遍地开花,很长一段时间,各大小音乐厂牌都在尝试走遍全国。

中国首个音乐节迷笛走出北京,在山海关以东散播摇滚种子的同时,也没忽略长三角和珠三角。

日照、镇江、上海、深圳……迷笛所到之处,摇滚精神故乡。

比迷笛晚出生的简单生活节、草莓音乐节、热波音乐节们,一面背靠不同音乐人、制作人打出各自辨识度,一面也在不懈点亮各自星球的路上越来越远。

一些厂牌“集邮”城市的同时,另一些厂牌与城市开始深度绑定,比如仙人掌与成都,西湖音乐节与杭州,雪山音乐节与丽江。

发端于一线、新一线城市并逐年增长的音乐节给市场释放出了不少积极信号。

于音乐行业而言,井喷的音乐节给音乐人提供了更多演出的机会。自唱片时代被数字音乐冲击取缔起,倚靠实体专辑就早已不是音乐人的好出路。

流行歌手能通过上大众节目赚得生活来源,小众歌手和半地下性质流派的音乐人,生存空间被挤压得很窄。

音乐节的拼盘性质给这些音乐人提供了土壤。

此外,音乐节井喷的时期,与中国网络歌手成长时期大幅重合,音乐节自2004年起从个位数上涨至十位数,到2010年前后开始稳步走上高速发展期。

据道略文化产业研究中心的调查数据显示,2010年,国内音乐节在数量上实现109%的增长速度。到2014年,全国音乐节的数量已达到100多个。

音乐节数量增加的同时,对演出嘉宾的需求也越来越多。

那些从网络走红的小众歌手,便开始借着音乐节提供的舞台,与听众见面。在网易云音乐的《中国音乐人生存现状2016》中,六成音乐人有过线下演出经历,他们的舞台,除了酒吧、livehouse,还有音乐节。

饭圈在“养成系”偶像时,音乐节也在“养成”音乐人。

房东的猫、沈以诚、隔壁老樊等人,在网络走红后,音乐节都成了滋养他们音乐路的下一站。

即便在道略文化产业研究中心的调查报告表明,能够实现盈利及品牌运作的微乎其微,但音乐节扎堆出现的现象,并未停止。

除了给业内释放出就业信号,音乐节给地方文旅和品牌联名,也提供了新想象。

2000年迷笛音乐节创办初期,盈利模式并不清晰,迷笛音乐节与迷笛音乐节深度绑定,与其说是有商业性质的音乐节,说它是豪华版“校园文艺汇演”更贴切。

真正确立音乐节盈利雏形的,是2004年音乐人黄燎原在银川策划的“中国摇滚的光辉道路”露天音乐节。

这场音乐节,汇聚了崔健、黑豹乐队、唐朝乐队、眼镜蛇乐队、庞宽、超载乐队、张楚、指南针乐队、汪峰、二手玫瑰、左小祖咒等18支中国摇滚乐中坚力量,三天到场12万人次,票房总收入680万。

由于豪华阵容和策划人影响力,音乐节得到了一家地产公司的400万赞助。

自此,门票+赞助,成了音乐节的商业雏形。

据北京商报记者调查发现,万人以下的小型音乐节,单日成本在200万元左右;万人以上的大型音乐节,单日成本则需500万元左右。

固定成本之外,场租、嘉宾出场费等费用,能够因地制宜。

音乐节走出一线城市走向二三四线,成了发展过程中的刚需。

另一方面,举办音乐节,不光能拉动举办地周边的餐饮、住宿、交通消费,音乐节自带的文化属性,也能反过来加深城市形象。

因此,守住一线,开拓全国城市,音乐节们心照不宣。

情况是在2020年疫情之后变化的。

肉眼可见的,一线城市北上广深举办的演唱会数量越来越少。

迷笛、草莓2020年齐齐在北京举办,算是疫情后北京音乐节的高光。

草莓及一些小众厂牌2021年到过广州。

至于上海,搜索后疫情时代的音乐节,除了一些小范围的草地古典乐、交响乐活动,大厂牌有影响力的音乐节,已经很久不见。

到了2022年,北京、深圳、上海分别被疫情笼罩过,从前的音乐节在这些地方,是限流、延期,今年它们不是音乐节重点考虑的城市了。

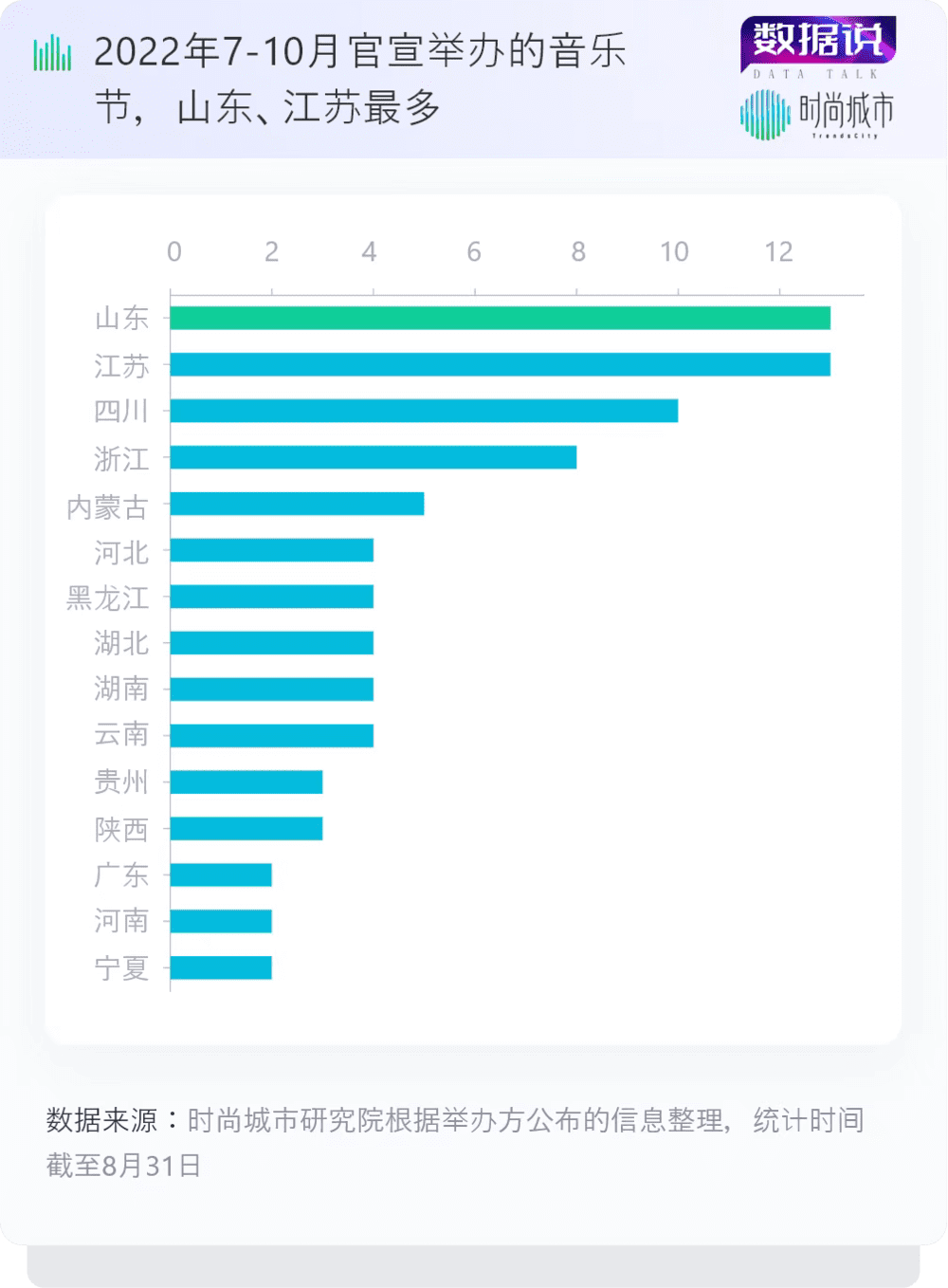

每年7月到10月,是音乐节举办的高峰期,今年,各省市举办音乐节情况,山东、江苏、四川、浙江位列前分别以12场、12场、10场、8场位列前4,内蒙古以5场紧随其后,河北、黑龙江、湖北、湖南分别有4场音乐节。

北京上海,这些音乐节曾经的发源地,如今榜上无名。

山东4-10月间举办了18场音乐节,被网友戏称“在山东,随便扔块板砖,都能砸进音乐节”。

而一线城市,音乐节在逐步消失。

旅行+演唱会二合一,代餐亦弥足珍贵?

与消失的音乐节相对立的,是一线城市消费者对音乐节、文化演出消费的旺盛需求,依旧存在。

《2021中国演出行业数据洞察报告》显示,2021年中国演出行业贡献票房的主力军,一线消费者占53%,二线消费者占37%,三线城市消费者7%,四线城市消费者占3%。

本质而言,音乐节的场景魅力,在于音乐节提供了一个与世隔绝的意义空间。

不论是草地音乐节还是雪山音乐节,在远离城市贴近自然的场地里,消费社会、商品经济看似短暂消失,虽然场地内不乏小吃摊点、音乐节周边销售,但这些与人本能需求及精神消费强挂钩的内容,在特殊场景下自带一份“本真”。

参加音乐节的核心驱动,是看喜欢的音乐人表演。

在一个“本真”的空间与有共同诉求的人沉浸在精神世界,音乐节通过一群有着共同喜好的“乐迷”相互作用,形成独特的文化空间。

消费者相互作用外,音乐节嘉宾与消费者之间的情感勾连,更是音乐节的魅力之所在。

早年音乐节,举办方考虑厂牌调性、可撬动资源、经费等多重因素,最终拼盘形式撬动的,大多是一两位压轴大咖和许多个没有大面积号召力的演出嘉宾。

而音乐节的青年文化属性,又自带自由、不羁的特质,一些大众节目上难见到的“半地下”歌手在这里得以现身。

在说唱、乐队等以网综形式走进大众视线之前,乐迷见到音乐人,去音乐节是正路。

相比明星演唱会,曾经音乐节的低票价、拼盘请小众歌手,让观众一次性见众多歌手的同时,能够满足小众消费者隐秘的对自我独特性的追求。

不设座位、众人挤拥一起随音乐起伏,又拉近了小众与小众的距离,完成了小众群体内心对集群的需要。

诞生于一线城市和新一线城市,经过20多年的发展,音乐节对一线城市受众的影响时间最长最深远。

中国社会,一线城市的消费现状,是注重品牌和产品附加价值、文化等精神消费占据主流的“橄榄型”,三四线城市则是更重性价比和物质消费的“金字塔型”。

也就不难理解,当音乐节的代餐(演唱会/live house)在一线城市变少之后,临近城市的音乐节,就变成了他们的替代品。

更重要的是,后疫情时代,音乐节的文旅属性,越发凸显。

据中国旅游研究院联合中国电信旅游大数据联合实验室发布的《2022年上半年旅游热度报告》,2022年上半年本地游客量减少比外地游客量减少多8%,本地游客量占比仍高于外地游客量占比。多地旅游业受疫情影响,而疫情的高发地,是机场、车站。2022上半年在疫情防控工作常态化背景下,周边游、自驾游仍然是节假日旅游市场的主流。

而同程旅行发布的《2022“十一”假期旅行趋势报告》也显示,虽然近一周(9月20日)“十一”相关旅游搜索热度环比上涨172%,假期出行的机票、酒店搜索热度上涨136%,但受到疫情带来的不确定性影响,本地游、周边游及省内短途游仍是假期出行主流。

能看到的是,疫情之下,人们关于出行、度假、娱乐的需求,在种种不确定下,一直缩小,可供选择的娱乐生活并不丰裕。

在此种情况下,当剧院巡演难成行,演唱会难举办,电影院烂片占了大多数,诗与远方越来越远,周边城市的音乐节,就成了放风的好去处。

它不再单是感受个人兴趣融入集体这种私人层面的精神需求。

户外,音乐,草地,聚集,这些稀松平常的场景变得弥足珍贵的当下,近在城郊的音乐节,成了“诗与远方”的代餐。

短途放风也是旅行,音乐节当作拼盘演唱会,与一群人吹着春风秋风共高歌,暂时自由。

所以即便网友们嘲仙人掌音乐节抢钱,票价涨到高攀不起。大批人依旧趋之若鹜。

想要在精神消费中寻找心锚的青年们,试图用相对安全的方式,走进一个真空的、美好的、一切照常的世界。

一线城市青年涌向三线城市音乐节,便如是。

本文来自微信公众号:吴怼怼(ID:esnql520),作者:耳东陈,监制:吴怼怼