本文来自微信公众号:城市进化论 (ID:urban_evolution),作者:余蕊均,原文标题:《新一轮新型城镇化顶层设计来了,户籍制度改革去向何方?》

最近,一则“建议农民到县城买房”的消息引发热议。有网友愤愤不平,认为总有人想“打农民的主意”;也有人说,如果当初给了农民在大城市买房的资格,又何至于此。

房地产的问题在此不表,今天,城叔想和大家聊一聊“资格”问题——能不能落户。

大家知道,户籍制度是影响人口流动最重要的制度。学界对推进户籍制度改革的呼声一直没有停过,我们也一直在关注这一改革进程。

早在2014年,《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》《关于进一步推进户籍制度改革的意见》相继出台,推动农业转移人口在城镇落户便成为落实新型城镇化战略的重要手段。

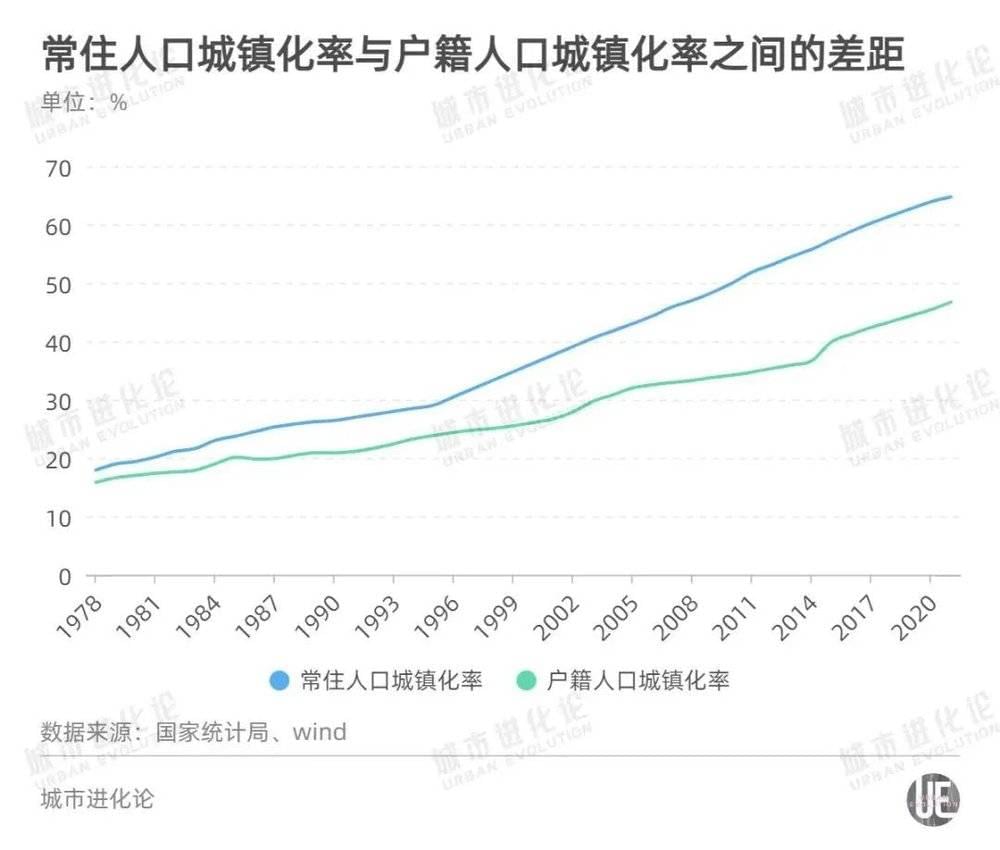

然而,农业转移人口在城镇落户的总体意愿较低,陷入“愿落不能落、能落不愿落”困局。由此带来的一个显性结果是,常住人口城镇化率与户籍人口城镇化率的差距不降反增,城镇化依然处在“半截子”状态。

全国人大农业与农村委员会副主任委员、中国社会科学院国家高端智库首席专家蔡昉此前在接受城叔采访时曾表示,新型城镇化的核心是农民工市民化,“卡脖子”的地方也在农民工市民化。

户籍制度改革关乎市民化进程。

眼下,随着新一轮新型城镇化顶层设计《国家新型城镇化规划(2021-2035年)》通过审批并下放至地方,作为“共识度最高的改革领域之一”,户籍制度改革将去向何方?

想弄懂这个问题,我们试图从蔡昉与都阳、杨开忠所著的《新中国城镇化发展70年》中寻找答案,了解它的过去、现在和未来。

限制流动,城镇化发展停滞

截至2021年底,我国常住人口城镇化率达到64.72%,较1978年提高46.82个百分点。

对此,一个常用的概括句是——改革开放以来,中国经历了人类史上规模最大、速度最快的城镇化进程。

而在1978年以前,城镇化是“严重滞后”的。

这和当时的战略选择有关。

70年前,中国还是一个典型的农业社会。1952年农业劳动力比重高达83.5%,第二、第三产业分别仅有7.4%和9.1%。为改变这种落后的国民经济格局,中国选择了实施重工业优先的经济发展战略。

而为了加快工业化积累,除了作出加快资本积累的制度安排外,还要降低重工业发展的成本。这就只能依赖压低劳动力成本,相应地,既需要压低农产品价格,同时又要保障农产品供给,由此便形成了农产品统购统销制度。

如果农业生产不能得到合理的收益,农村的生产要素,特别是劳动力,就有可能向外流出。“为了避免这种情况发生,以保障农业生产的正常进行,就需要对包括资金和劳动力在内的农村生产要素作出制度性的流动限制。”

1953年至1956年间出台的《关于劝止农民盲目流入城市的指示》《关于办理户口迁移的注意事项的联合通知》等多份文件,开始对农村劳动力向城镇迁移进行初步限制。

但这种限制,总体上是担心农村劳动力向城市流动影响农业生产,对工业化和城市建设正常的农村劳动力转移需求则不加以限制。

1958年1月,第一届全国人大常委会第九十一次会议通过《中华人民共和国户口登记条例》,其中规定“公民由农村迁往城市,必须持有城市劳动部门的录用证明,学校的录取证明,或者城市户口登记机关的准予迁入的证明,向常住地户口登记机关申请办理迁出手续。”

这标志着户籍制度正式形成。自此,居民被按照城乡居住地进行分隔管理,农村居民向城市迁移受到限制。

作者认为,农产品统购统销制度、人民公社体制和户籍制度构成了一个制度安排的“三驾马车”,直接服务于加速推进国家工业化的目标,但导致了不良后果——压抑了农民生产和劳动的积极性,阻碍了剩余劳动力的转移和人口迁移,从宏观层面扭曲了资源配置。

其不可避免的执行结果是,这一时期城镇化发展处于停滞状态。根据国家统计局的数据,1960年中国的城镇化率一度达到19.7%,此后开始下降直至1978年,1981年城镇化率(20.2%)才超过1960年水平。

激励不相容,改革“推而不动”

以家庭联产承包责任为代表的农村改革,释放了生产力,也产生了大量农业剩余劳动力。

有研究显示,20世纪80年代中期,中国农村有30%~40%的劳动力是剩余的,绝对人数高达1亿~1.5亿人。

如何解决这部分人的就业问题,逐渐成为改革开放战略面临的新挑战。这种劳动力转移压力,推动了一系列体制性障碍逐步拆除。

从1983年起,农民被允许从事农产品的长途贩运和自销,第一次突破了就业的地域限制;

1988年开始,政府又允许农民自带口粮到邻近城镇就业,第一次突破了城乡就业藩篱;

20世纪90年代初,随着粮票等票证制度被取消,农村劳动力进入各级城镇居住和就业,不再有实质性障碍……

《新中国城镇化发展70年》指出,劳动力市场信号的自发引导,推动了劳动力大规模地在城乡间流动。农村向城市的劳动力转移,成为改革开放后快速城镇化最强劲的推动力。

不过,农村剩余劳动力并非“取之不尽”。尤其是在经济跨过刘易斯拐点后,农村劳动力的转移速度显著放缓。

在经历了近30年大规模的农村劳动力转移后,未来还会有多少农村人口可以继续向城市转移?根据蔡昉等人的测算,在当前的劳动力市场环境和制度条件下,约为2612万人。

“也就是说,如果没有在社会保障体系的一体化、户籍制度的全面深化改革等领域有重大突破,农村劳动力向城市迁移的速度还将逐步放缓并可能趋于停滞。”

理论上,推进户籍制度改革具备广泛共识。实践中,每个省份、城市的改革举措则不尽相同,书中总结了三种模式——

第一种以小城镇为代表,特点是“最低条件,全面放开”;第二种以中等城市以及一些大城市为代表,特点是“取消限额,条件准入”;第三种则以京沪为代表,特点是“筑高门槛,开大城门”。

改革力度为何依次减弱?

首先还是要回到户籍制度本身。作为一项完整的制度体系,其功能并非人口登记那么简单,而是作为一个身份识别的工具,成为计划经济体制下人口管理的核心。

作者把计划经济条件下的户籍制度理解为三个组成部分:人口的登记与管理、劳动力配置和广义的福利体系(如社会保障制度、社会救助体系、基本公共服务等)。

如此,户籍制度不仅涉及不同的政府职能部门,还涉及地区之间、中央与地方之间的利益关系调整,这样的内涵,决定了对其进行全面彻底的改革,必然是一个庞大的工程。

作者认为,作为共识度最高的改革领域之一,户籍制度改革过去之所以“推而不动”,很重要的原因在于中央政府与地方政府改革激励不相容,改革的收益与成本不对称。

根据他们的测算,全面彻底地推进户籍制度改革,将带来经济效率的改善,并推动经济增长每年达到1~2个百分点,相当于超过1万亿元的GDP。但这部分经济增长的收益难以在各个地方具体核算、明确分享,对地方政府而言,这部分收益具有较强的外部性。

鉴于中国城市具有行政级别的性质,规模越大基本公共服务水平越高,户籍制度改革的政府成本也就越高。“在没有解决好成本分担和红利分享问题的情况下,大城市政府没有接纳新市民的应有动机。”

从“外围”进入“核心”

过去40多年间,中国的城镇化速度是史无前例的,而户籍制度改革却采取了渐进方式推进,二者节奏并未完全同步,所以形成一个“缺口”——常住人口城镇化率与户籍人口城镇化率之差。

截至2021年末,我国户籍人口城镇化率提高到46.7%,与常住人口城镇化率相差18.02个百分点。换句话说,常年外出农民工及其随迁家属被统计为常住城镇人口,却没有获得城镇户口。

《新中国城镇化发展70年》一书指出,无论是发挥农民工作为劳动者的贡献,还是发挥他们作为消费者的贡献,决策者意识到了其重要性,因此提出了“户籍人口城镇化率加快提高”的要求。

此后,各地采取了一些统计窍门,即推动行政区划(城乡区域)界定的变化,比如“村”改“居”、“乡”改“镇”、“县”改“市(区)”等,使一部分原来户籍意义上未实现城镇化的人口改变了户籍身份。

通过对城镇化推进方式进一步分析,他们发现,城镇人口的增长只有16%来自城市自身,即“自然增长”,84%由非城市地区迁入,为“机械增长”。在机械增长的城镇人口中,包括26%的外出农民工、5%的农转非人口,以及53%的“就地转移”人口。

这也意味着,大批农村居民虽然变成了市民,获得了城镇户口,但本身并不涉及就业类型和居住地的变化,并未发生劳动力的重新配置,也不能实质性增加劳动力供给,并非典型的“库兹涅茨过程”。

一个背景知识是,美国经济学家库兹涅茨通过分析各国统计数据得出结论,产业结构变化的实质是劳动力等生产要素从生产率较低的部门(农业)向生产率较高的部门(非农产业)转移。

这一结论,同样适用于劳动力等生产要素从生产率较低的地区(农村)向生产率较高的地区(城镇)转移。因此,劳动力转移或人口城镇化的意义在于,它是一个不断提高劳动生产率的“库兹涅茨过程”。

蔡昉等人强调,真正符合“库兹涅茨过程”的城镇化因素是进城的农民工,而这个源泉“已经开始式微”。

蔡昉等人认为,虽然户籍制度本身尚存,其历史形成的传统功能已大大弱化,从这个意义上讲已经经历了重大改革,如今则亟需从“外围”进入“核心”部分,聚焦于大幅度推进农民工市民化,提高户籍人口城镇化率。

在地方政府财政能力和支出责任存在矛盾的情况下,只要城市人口仍有户籍人口和非户籍人口之分,农民工终究无法充分均等地获得城市的基本公共服务,如最低生活保障制度、基本社会保险、义务教育和保障性住房等。

目前,虽然许多城市采取了居住证加积分制的办法,但积分制的标准终究是地方政府设置的,只要存在激励不相容问题,“均等”就难以落实。

他们建议,在新一轮改革中,由中央提出农民工市民化的改革目标,“只有通过直接聚焦户籍制度改革,才可能是可操作、可督促和可评估的。”

此外,直接提出农民工落户目标,可以使改革成本与改革收益之间的对应性更强,进而在中央政府和地方政府之间分担改革成本的制度安排,就不会再由于过于模糊而停留在口头上。

按照《新中国城镇化发展70年》所言,当代社会,城镇化不再是传统意义上的产业、人口集聚,以及经济活动的简单集聚,更主要的其实是创造力的集聚。

以学历、职称、技术等级限定城市人口发展,本质上不利于城市创造力的培养。“农民工和他们的子女是未来的创造力,既是可持续增长的主要来源,也促进社会流动和公平正义。”

本文来自微信公众号:城市进化论 (ID:urban_evolution),作者:余蕊均