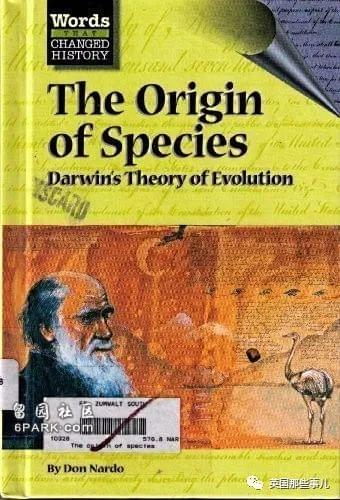

物竞天择,适者生存,这一进化理论出现在全球各个学校的教科书上,所有人都对它非常熟悉,它已经变成刻入大脑的常识。

但眼下,一场隐秘又轰轰烈烈的学术界战争正在发生。

2014年,八名来自各个生物学领域的顶尖科学家在《自然》杂志上发表文章,题为《需要重新思考进化论吗?》

他们的答案是“需要,而且极其紧迫”。

他们提出一个新的理论框架,叫“扩展进化综论”(Extended Evolutionary Synthesis,简称EES)。在这个框架里,自然选择不再是进化最重要的推动力,基因变异、表观遗传、文化演化等与它同等重要。

2016年,来自英国、瑞典和美国的50多名世界知名科学家组成团队,在多个机构的支持下研究EES,用它解答传统进化论回答不了的问题。

然而,主流生物学界很不喜欢EES。

2015年,伦敦皇家学会主办“进化论新风向”会议时,有23名学会成员递交了联名抗议信,谴责其传播EES的观点,担心“会给公众造成思维混乱”。

那些研究它的人,也被主流学界嘲讽为“试图扮演革命者”,是“后真相时代的产物”。

为什么会有如此强烈的反对?

最近《卫报》报道,这是一场事关进化论命运的思想之战,改变它等于改变现代社会。另一方面,它也是一场关于“谁是主流人物,谁是边缘人物”的地位之战。

只有赢下它的人,才能续写生物学的宏大叙事。

修改进化论的想法并不是最近才有的,它已经存在了几十年,归根结底,是现代达尔文主义(Modern evolutionary systhesis,也叫现代进化综论)的缺陷很明显。

大家都知道现代达尔文理论讲的是什么。

因为偶然的基因变异,动物碰巧获得了占优势的能力,比如视力好,这个能力让它的存活率更高,有机会生育更多后代。

这些后代多多少少遗传到了这个优势基因,而它们也会生出更多后代。就这样,一代又一代,经过漫长的时间,这种动物变得视力极好,就像老鹰那样。

这个理论很简洁、很合理,但有一个问题,它是从进化故事的中途开始讲起的。

在达尔文的理论下,眼球是理所当然存在的,什么晶状体,什么虹膜,通通不用管,它自然而然就出现了。

但是,像眼睛这样复杂精密的器官,它不太可能是一次基因变异后就有的。

印第安纳大学的生物学家阿明·莫泽克(Armin Moczek)说:“第一只眼睛、第一扇翅膀、第一个胎盘,解释它们如何出现,是研究进化生物学的主要动力。”

“然而,我们还没有好的答案。经典理论认为是一次意外的好运,然后动物自己慢慢改变带来的,这其实解释不了。”

现代达尔文理论的另一个问题,是它只关注自然选择,对其他进化因素毫不在意,导致大量有才华的科学家被排斥到边缘地带。

这是学术界的锅,不是达尔文的锅。

20世纪初,达尔文理论是一个日渐式微的理论,生物学也因为没有公式、数据,人们不把它当作“正统科学”。

在19世纪孟德尔的研究被重新发现后,达尔文理论吸纳了其中的思想,变得更受欢迎。

到上世纪20、30年代,英国统计学之父罗纳德·费雪(Ronald Fisher)等人提出了一种修正后的达尔文理论,叫现代达尔文主义,它也就是我们在课本上学的内容。

这个理论简明得就像一个公式,底下有很多数据统计和分析。

一瞬间,生物学变得无限接近于物理学那样所谓的“正统科学”,生物学家们扬眉吐气地建立各个研究协会,把现代达尔文发扬光大。

这没什么不好,可问题是,因为尽力把理论变得像个公式,它试图解释生物进化的一切问题,而那些解释不了的,就……假装没看见。

最先感觉不对劲的是分子生物学家。早在60年代,他们就发现自然选择没那么重要,反而是被忽视的基因变异更重要。

分子生物学家观察到,细胞中的分子在以非常快的速度突变,其数量之大与现代达尔文理论中“罕见的突变”相冲突。

并且,突变后的基因能否保留下来,也和自然选择没关系,它似乎是完全偶然的。有利于动物的不一定保留,不利于的动物也未必消失。

接着,古生物学家斯蒂芬·古尔德(Stephen Gould)和奈尔斯·埃尔德雷奇(Niles Eldredge)通过研究化石发现,进化不是缓慢进行的,它有几次短暂而集中的大爆发。

很显然,现代达尔文理论解释不了它。

之后就是研究动物可塑性的科学家们。

他们发现动物能以非常快的速度适应变化的环境,不需要几百万年那么久,可能只要几个月。

渥太华大学的动物学家艾米丽·斯坦登(Emily Standen)在研究塞内加尔多鳍鱼。它也叫金恐龙,是一种又有腮又有肺的鱼,生活在非洲的沼泽里。

大部分时候,塞内加尔多鳍鱼呆在水下,只有沼泽里水源干涸时,它会短暂地上岸,然后钻进下一个池塘。

斯坦登和同事们抓来111条幼年的塞内加尔多鳍鱼,先在水中养了两周,然后转移到只有小石子的地上。

因为有肺,塞内加尔多鳍鱼生活得挺好,并且身体在8个月后出现明显的变化。

鱼鳍上的骨头变得更加细长、尖锐,关节窝变得更宽,肌肉更大。它们的脖子更柔软了,肺部变大,其他器官为它移位。

这些变化让塞内加尔多鳍鱼更擅长在陆地上生活,同时,也让它们像一个新的物种。

这一切,只需要8个月。

生物学家阿明·莫泽克有类似发现。他专门研究蜣螂,在寒冷的环境中,蜣螂会长出更大的翅膀觅食,在温暖的环境中,它会长出更圆的身体和更大的胃。

这种变化在很短的时间就会发生,更让人吃惊的是,这些身体变化都来自相同的基因,根本不用自然选择。

“这个物种的基因不是一代代优胜劣汰得到的。相反,在早期的发展过程中,它就能以很多形式生长,让蜣螂在不同情况下生存。” 莫泽克说。

北卡罗莱纳大学的教授大卫·普芬尼(David Pfennig)研究锄足蟾蜍。

它们通常是杂食动物,但如果只喂给它们肉,锄足蟾蜍会长出更大的牙齿、更强壮的下巴和更耐寒的肠道。

突然间,它们变成彻头彻尾的食肉动物,只吃甲壳类动物和蝌蚪。

“物种的可塑性提供了另一种进化路线。”普芬尼说。

生物可塑性在发育生物学中已经被广泛接受,但在主流生物学界,很多科学家根本没听说过它。它有意无意地被排挤到边缘地带。

这样的非主流进化理论还有不少,比如表观遗传学。

父母经历某些事后(心理或生理疾病)能将小的化学分子附着在DNA上,DNA本身没变,但这些分子能在他们的孩子身上显现,出现不一样的效果。

英国遗传学家马库斯·彭布雷(Marcus Pembrey)整理数据后发现,19世纪的瑞典男子如果在青春期经历营养不良,那么他孙子死于心血管疾病的可能性变小。

如果男子营养丰富,那么孙子死于糖尿病的可能性会增加。

女性的效果相反,如果女性在子宫里经历过营养不良,那么她孙女的平均寿命会缩短。

这些事情,现代达尔文理论又该怎么解释呢?

“现代达尔文理论就像一个背弃竞选承诺的总统。” 《卫报》写道,“它无法满足人们的要求,但仍然坐在总统办公室里,手握权柄。”

EES的出现,就是各个边缘地带的生物学家站在一起。这场战斗已经打了好些年,还没分出胜负。

EES的支持者中,也分为保守派和激进派。

保守派如科学家凯文·拉兰德(Kevin Laland),他呼吁大家团结起来,但不认为这是一场革命,现代达尔文理论还是可以的,只要做些修改就好。

激进派有进化学教授马西莫·皮柳奇(Massimo Pigliucci),他认为应该从现代达尔文理论的束缚下挣脱出来,清算过往的奇谈谬论。

2017年的学术会议,他承认EES支持者和主流生物学家之间有一场文化战争,“是的,但我们肯定会赢。”

从目前的战局来看,还是主流生物学家占上风。

毕竟,这么多年的基业不可能说倒就倒,很多科学家也不愿意趟EES的浑水,怕被认为哗众取宠。

最后的战斗结果,可能要几十年才能看到。

没想到学术界也这么腥风血雨,可真是有意思啊……