大家好

可能是最近教科书事件闹得凶,12年前主张父亲违反交通规则而呼吁把《背影》从教材中删掉的教授丁启阵,又发长文为自己叫屈了。

丁启阵是谁?

据新浪微博认证可知,丁启阵为北京外国语大学副教授,“因建议中心课本中删去朱自清《背影》而引发热议”。

丁副教授那篇叫屈的文章又臭又长,我来给大家总结一下重点。

丁副教授认为,《背影》应该踢出教材的原因有两点,一就是大家都知道的交通规则问题:

无论什么时候,违反交通规则都是违背公德、害人害己的危险行为。

二是,丁副教授觉得,朱自清的父亲不慈不孝,是个精致的利己主义者;朱自清年纪轻轻动辄流泪,形象病态。

丁副教授最后痛心疾首,世风日下,他“对任何不遵守公共道德和法律法纪的行为和现象都深恶而痛绝之”。并表示他之所以这么做,就是效法诗圣杜甫,“致君饶舜上,再使风俗淳”。

这恐怕是杜甫被黑得最惨的一次。

看完丁副教授的言论,我大受震撼。问题之多,我竟一时间不知道该从哪里反驳。

但我毕竟是读过中文系研究生的人,这个话题正好撞到我的枪口上,而这样功利化理解文学的事情也不止这一件,所以我一定要试着有理有据地把这个问题里里外外讲个透彻。

首先,当然要讲交通规则问题。

文学外的逻辑,网友已经反驳过了,我直接引用如下:

上个世纪二十年代的火车站一天没有几趟车,哪来什么交通规则。

清朝的剑,斩明朝的官。

本朝的法律,管不了民国时候的事呀。

照这个逻辑:

孔子还无证办学呢

闰土违反保护野生动物法

李白携带管制刀具还醉驾,武松杀害国家一级保护动物?

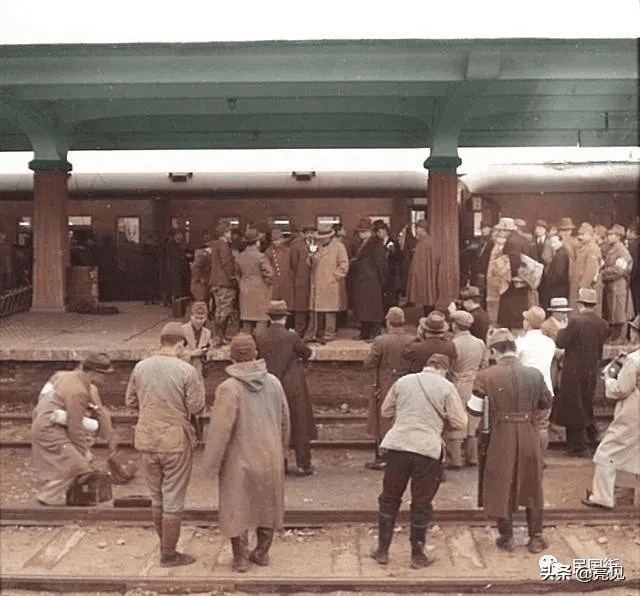

著名作家潘海天更是直接贴出民国火车站的老照片,并表示:

不理解文章的时代背景性就会陷入这种迷惘。现代人打老虎和现代人翻越铁路都是错误的,在当时当地就有其合理性。当时的火车速度和进站频次都和现在不同,危险性也就大不一样,来看看老照片

《背影》的故事发生在南京浦口火车站,受潘海天老师启发,我找到了日伪时期人们在浦口火车站铁轨上走动的照片。

可以看到,民国时的月台高度完全不能和现在同日而语,人们在铁轨上穿梭,也并不是什么稀罕事。

我还找到了《背影》故事发生之年1917年的南京浦口火车站的照片,供大家欣赏。

图为1917年浦口火车站仓库附近。有人在空地上搭建一个简陋的棚子,就成了一家小吃店,给在周边干活的工人提供一些茶水和食物。

讲完事实,接着讲文学。

美学家朱光潜先生写过一篇经典文章《我们对于一棵古松的三种态度》,我相信大家都读过。

说的是,面对同一棵古松,不同的人有不同的视角。

木商持实用的态度,看到的是一棵做某事用值几多钱的木料,会盘算它是宜于架屋还是制器;

植物学家持科学的态度,看到的是一棵叶为针状、果为球状、四季常青的显花植物,会把它归到某类某科里,注意它和其他松树的不同;

而画家持美感的态度,看到的只是一棵苍翠劲拔的古树,只会聚精会神地观赏它的苍翠的颜色,盘曲如龙蛇的线纹以及它的盎然高举、不受屈挠的气概。

朱光潜先生举这个例子是为了告诉我们,美是最没有用处的,“寒不可以为衣,饥不可以为食”;但美同时却又是事物最有价值的一面,美感的经验是人生中最有价值的一面。

但他没有强调的是,不同的人在同一个事物上看到不同的东西,那也得建立在这个东西有这么多角度的基础上。

人们从实用、科学和美感的三种视角看古松,是因为古松本身明显地呈现出了这么多角度,而且这三种视角在生活中都非常常见;但《背影》这篇文章,是一篇抒情散文,它最明显的价值是美感价值,而非实用和科学价值,如果不是故意挑刺,很少有人会去从实用和科学角度去看父亲是否违反了交通规则。

现在,丁副教授揪着违反交通规则这一点不放,就是对都快要溢出课本的美感价值视而不见,非要去榨取几乎没有的实用价值。这不仅是吹毛求疵、舍本逐末,更是缘木求鱼、焚琴煮鹤。明显错位了。

照这个逻辑,罗密欧与朱丽叶是早恋问题少年,哈姆莱特是拖延症晚期患者,孙悟空是暴力狂。发自内心地这样想的人,估计脑子多少有点问题。

语文课不是德育课堂,也不是交通规则讲座,在语文课文里学交通规则,就相当于你渴了非得要去沙漠里找水,冷了非得要去深山里找衣服,非要这样做也不是不可以,只是一般人有脑子,不会干这么费劲的傻事。

当然,你也不用担心会有人这么干。现在的孩子早在幼儿园就知道不要横穿马路,不会因为文中一句翻栏杆就去违反交通规则。他们没那么傻。

朱光潜在那篇妙文里最后说:

许多轰轰烈烈的英雄和美人都过去了,许许多多的成功和失败也都过去了,只有艺术作品真正是不朽的。

悠悠的过去只是一片漆黑的天空,我们所以还能认识出来这漆黑的天空者,全赖思想家和艺术家所散布的几点星光。

丁副教授身为文学院的副教授,却不懂得作家要做的事情是在漆黑的夜空散布星光,而不是去指挥交通规则,真是太遗憾了。

03

其次,再来说说朱自清哭哭啼啼和父亲不慈不孝的问题。

为了证明自己的观点,丁副教授还专门发了一条微博,“曝光”了朱自清父亲的“黑料”。

在我看来,读文学作品,最大的价值,就是突破自己狭隘的局限。文学作品,不但能给你打开一个你从未感知过的世界,也能加深你对世界和人性的认知。

看的文学作品多了,就好像心里装了好多个世界装了好多个人,你会不自觉地生出悲悯。当你从一本好书中醒来,经历过别人的苦难,体味过他人的人生,回过神来再看周边的芸芸众生,你会觉得没有什么不能原谅。

这就是文学的魅力,它会打开你的格局,提升你的精神境界。但在丁副教授身上丝毫没看到一丁点痕迹,我只看到了我称之为“草履虫式的思维”。

“草履虫式的思维”认为,一切都应该有一个固定的样子。讴歌父爱,那这个父亲的一切都得是完美的,挣了钱自己不花送给贫穷的邻居,不上班冒着瓢泼大雨也得去接孩子放学,他是父亲怎么能有性欲,怎么能去纳妾,更不能跟脚夫砍价,太不高大上了。

“草履虫式的思维”还认为,20岁的大学男生,就得是穿着白色T恤在阳光明媚的篮球场上挥洒汗水,努力学习报效祖国,最好每天早晚各背诵一遍党章。看到父亲买个橘子就哭哭啼啼,就太不像一个20岁大学男生的正常反应了,成何体统?

但一个优秀的作家不会这么想,更何况是朱自清。在《背影》中,他从来没想过塑造一个十全十美的父亲形象,也不负责制造幻象和神话。而在我看来,朱自清的流泪,也根本不是因为感动。

朱自清父亲的“黑料”,丁副教授查资料能得知,身为当事人的朱自清能不知道?朱自清的父亲不是“草履虫式的思维”认为的好父亲,但这不妨碍他爱自己的儿子。真实的人性是复杂的。

就连丁副教授看不上眼的“跟脚夫砍价”和“反复要求服务员为自己二十岁的儿子服务”,朱自清当时也“总觉他说话不大漂亮”,“心里暗笑他的迂”。但到了写《背影》时,朱自清27岁,“我现在想想,我那时真是太聪明了”。

我到现在都记得《背影》最后一段,家中光景一日不日一日,父亲年少时做过不少大事,哪知老境却如此颓唐。他触目伤怀,常常生气,待“我”渐渐不同往日。但最近两年不见,他终于忘却“我”的不好,只是惦记着“我”和“我”的儿子。

年少时不懂,现在重读,才发现这就是中国式父子关系的最佳写照啊。这哪里是什么感动,这分明是父子间的和解啊。

尤其是最后父亲给朱自清写的信,“我身体平安,惟膀子疼痛厉害,举箸提笔,诸多不便,大约大去之期不远矣。”在生死面前,再多的恩怨情仇也都如过眼云烟,何况那还是自己的父亲。

《背影》里的两次哭,一次是在祸不单行的那年冬天,祖母死了,父亲也丢了工作,还是在离别的车站,一次是多年未见,父亲来信说自己时日无多。与其说是感动,不如说是朱自清从父亲和自己家族的变故和时间的变迁中,敏锐地察觉到人生悲凉的底色。而正是在这样的悲凉底色中,父亲的关爱,以及父子间的和解,才显得那么难能可贵。

可“草履虫式的思维”,是无法理解这么复杂的情感的,他们只能接受直接的讴歌和赞美。更不能理解朱自清的泪水,正是一个作家对人生和人性该有的出色体察力的证据,他们只觉得这太不阳光了。

04

你们知道朱自清的文章,从《春》到《背影》,再到《荷塘月色》,以至于《桨声灯影里的秦淮河》,为什么会一而再再而三地入选语文课本吗?

1917年,胡适发表《文学改良刍议》,认为应“废文言而倡白话”。但当时的很多作家的白话文还非常糟糕,胡适1920年出版的诗集《尝试集》太过于直白粗浅,就连丁玲在1928年发表的《莎菲女士的日记》都佶屈聱牙。

但在1922年,朱自清就用纯熟的白话文写出了名篇《匆匆》;然后就是1925年写出《背影》,1927年写出《荷塘月色》。

北大的中国现代文学教材《中国现代文学三十年》,说朱自清“在20年代就被看作是娴熟使用白话文字的典范”:

朱自清是极少数能用白话写出脍炙人口名篇(可与古典散文名著媲美)的散文家。他的重要性如很多评论家所公认,只要学校选讲范文,或编文学史,谈到现代散文的语言、文体之完美,朱自清必被提及。

虽然很多学者也认为,朱自清的文章有堆砌辞藻、模仿古代散文家的嫌疑,但朱自清用自己的美文,展示了白话文的“实绩”,为白话文写作树立了典范。可以说,正是在包括朱自清在内的很多作家的手上,白话文才成为了一种成熟的文学语言。

王小波在《我的师承》中说,正是诗人的译笔,发现了现代汉语的韵律。

最重要的是:在中国,已经有了一种纯正完美的现代文学语言,剩下的事只是学习,这已经是很容易的事了。我们不需要用难听的方言,也不必用艰涩、缺少表现力的文言来写作。

可要我说,我们更应该感谢的,是朱自清们的筚路蓝缕之功,没有他们,就不会有王小波所说的汉语的韵律,我们现在就不会有这么完备的现代汉语,也不会有属于我们中华民族的新文学。

以上。

丁副教授上蹿下跳的哗众取宠,可以休矣。