他以身许国,扎根戈壁荒漠50余年,参加了中国全部45次核试验,是中国核试验的前驱者。直到生命最后一刻,他最挂念的仍是祖国的核工业。

今天,让我们一起缅怀林俊德。

2012年5月4日林俊德被确诊为“胆管癌晚期”

从确诊到死亡的27天时间里

他戴着氧气面罩

身上插着十多根管子

坐在临时搬进病房的办公桌前

对着笔记本电脑

一下一下地挪动着鼠标……

因为在他的电脑里

关系国家核心利益的技术文件

藏在几万个文件夹中

他意识到自己的时间不多了

坚决放弃用手术延长寿命

请求从ICU转到普通病房

当时,他已经有严重的腹水

但是仍反复地跟主治医师说:

“我还有一个课题没做完

你一定要让我出去

我在这里什么也做不成”

他讲得眼泪都快流出来了

医生只好忍痛答应了他的请求

5月31日,林俊德病情恶化

生命进入倒计时

他9次要求、请求甚至哀求医生

同意自己下床工作

家人实在不忍心他最后一个愿望

都不被满足

他才又终于坐回了电脑前

艰难地挪动着鼠标

上午10点

一直强忍着巨大痛苦坚持工作的他

颤抖地对女儿说:

“C盘我做完了”

这时,他的手开始颤得握不住鼠标

眼睛也渐渐看不清东西

他几次问女儿:“我的眼镜在哪儿”

女儿说:“眼镜戴着呢”

看到这一幕

在场的人都忍不住哭起来

因为怕他听到

使劲捂着嘴巴

病房人很多,但没人说话

只有他按击鼠标的声音……

最后,还是他的老伴儿说了一句:

“医生想叫你休息一会儿”

他则回答:“坐着休息”

而他接下来说的一句话

让在场所有人再一次掩面啜泣

“坐着比躺着好啊

我不能躺下

躺下了,就起不来了!”

那一刻,他比谁都清楚

自己的生命已经走到尽头

但是他不能躺下

他的使命还没有完成!

一个多小时之后

他的生命体征已经到了极限的边缘

林俊德终于累得再也支撑不住

在医护人员的搀扶下

回到了病床……

他太累了,实在太累了

已经累得睁不开眼睛

他大口喘着气

眼神也暗淡下来

这一躺下后

他再也没能起来

老伴儿轻轻地抚摸着他的额头

弥留之际,他艰难地再三叮嘱老伴儿:

“死后将我埋在马兰……”

几个小时之后

2012年5月31日20时15分

林俊德

这位见证了罗布泊

每一次巨大轰鸣的将军

永远地闭上了眼睛

林俊德,参与了中国全部核试验

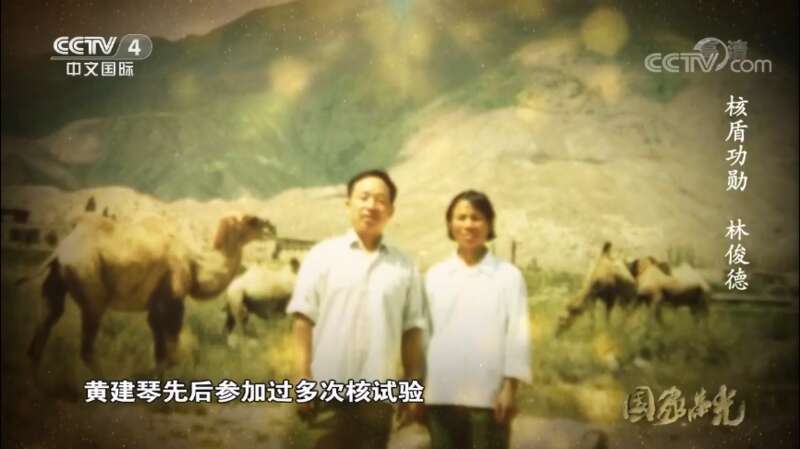

他的老伴儿黄建琴

也参与了其中的9次

夫妻两人藏身荒漠半个世纪

他们从不属于家庭

不属于彼此

只属于民族和国家

在林俊德终于卸下担子

闭上双眼的那一刻

黄建琴才轻轻地对着他说:

“老林,你终于属于我了……”

2

藏身大漠40载

为国铸“核盾”

1938年,林俊德出生在

福建省永春县的一个偏僻山村

因为家中一贫如洗

刚上完小学就辍学了

1949年,新中国成立

林俊德靠着政府的资助

上完了初中,又上了高中

1955年,17岁的林俊德这个山里的穷孩子

坐着闷罐车、光着脚丫

走进了浙江大学的教室

林俊德上学的路费

是信用社的借贷和学校的补助

因为家里实在贫困

上大学期间他没回过一次家

读大学的费用

全靠政府发放的助学金

从那时起,他就总说:

“没有共产党

怎么能有现在的我”

浙江大学学生登记册

就在林俊德踏入大学校园的这一年

中国开始筹建自己的核工业

几年之后

这个打着赤脚上了大学的贫苦孩子

竟将一生的命运

与中国的核武器紧紧绑在一起

1963年,在哈尔滨军事工程学院进修的

林俊德接到了一个神秘的通知:

立刻收拾行囊,启程出发

和他一同出发的还有全国各地

200多位年轻科技人员

几经辗转

他们抵达一个当时在地图上

都还无法找到的地方

这片没有人烟的戈壁

就是位于新疆罗布泊地区

面积相当于江苏省的

马兰核试验基地

都说原子弹是魔鬼

这个魔鬼到底有多可怕

在这段视频里我们可以清楚地看到

爆炸一瞬间周围物体瞬间分散垮塌

它的冲击力到底有多大

需要一种仪器测试和记录下来

当时,只有25岁的林俊德

领到了这个“测试魔鬼”的艰巨任务

——担任首颗原子弹冲击波压力自记仪

研制小组组长的任务

可是,这个算上他自己

就只有几个人的小组

谁都没见过冲击波机测仪器

到底长什么样

当时,既没有实验设备

更没有技术资料

他们就根据当时美国、苏联

少数解密核试验资料

和公开刊物的常规武器试验测量文章

埋头研究

当时的马兰

科研条件十分艰苦

林俊德和他的科研人员住着地窝子

吃着窝头、喝着又咸又涩的地表水

艰难地推进着科研攻关

1964年10月16日15时

罗布泊一声巨响

蘑菇云腾空而起

在蘑菇云升腾时的辉煌瞬间

有一个经典画面广为人知——

人们纷纷跳出战壕

将帽子抛在空中,相拥而庆

然而,另一场景却鲜为人知

——当蘑菇云还在不断向上翻滚时

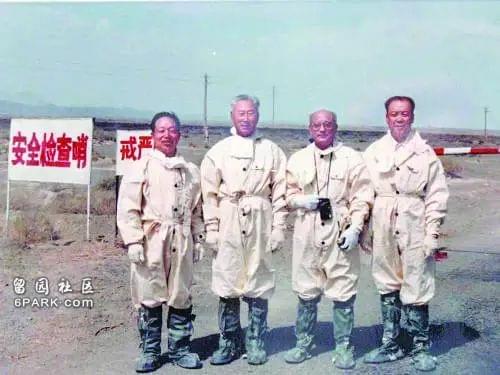

穿着防护服的科技人员

无所畏惧地向核爆中心开进

搜寻记录此次爆炸数据的设备

在那些义无反顾的逆行身影中

就有林俊德

我国第一颗原子弹爆炸成功

现场总指挥张爱萍将军

第一时间向周恩来总理报告

总理在电话里谨慎地问:

“怎么证明是核爆?”

现场指挥帐篷里顿时一片肃静

法国第一次核试验没拿到任何数据

美国、英国、苏联第一次核试验

只拿到很少的数据……

就在这时

核武器试验研究所所长程开甲

带着林俊德匆匆赶到:

“冲击波的数据已拿到

这次爆炸是核爆炸

爆炸当量为2万吨”

当天晚上9点

周恩来总理在人民大会堂宣布:

中国第一颗原子弹爆炸成功

这个消息震惊了全世界

然而,让所有人都难以置信的是

这个长得很像罐头盒

却成功记录了

中国首次核爆炸精准数据的仪器

竟然是林俊德

用自行车轮胎、闹钟等零件

鼓捣成的高科技

亲历第一次核爆后

林俊德更深刻地认识到:

事关国家民族安危的

国防尖端技术

必须靠自主创新

1966年,我国为首次氢弹

空投爆炸做最后的准备

高空冲击波测量难度更大

仪器要在零下60摄氏度低温下工作

为了创造低温环境

林俊德和同事们背着仪器

爬上3000米

在零下20摄氏度的山顶呆了一宿

他们四肢都被冻僵了

但嘴里抱怨的却是:

这温度还能再低点吗?

后来,林俊德带领课题组

将氢气球放飞到高空

进行低温考核

每一次试验都要动员几十个人

在数十公里范围的戈壁滩上找回仪器

1967年6月17日,中国第一颗氢弹核爆炸成功

然而,当中国还在进行大气层核试验时

西方国家已经开始地下核试验

为限制我国核武器发展

他们联合签订了

关于禁止在外层空间

进行核试验的条约

较量,进入全新的阶段

相比地面和空中冲击波测量

地下核爆炸力学测量

是一个新的难题

天山之麓,大漠之中

林俊德带领同事们从零起步

一点一滴地探索研究地下核试验

1969年冬

中国进行了首次地下核试验

林俊德和他的战友先后建立了

十余种测量系统

为中国地下核试验安全论证和工程设计

提供了重要数据

从原子弹到氢弹

从大气层到地下

每一次试验转型

对于林俊德来说

都是一次全新的挑战

但他总是把挑战当机遇

不断向核爆炸力学领域

发起一次次的冲锋

1996年7月29日

中国成功进行了最后一次地下核实验

当晚,中国政府发表声明

郑重宣布:

从1996年7月30日起

中国暂停核试验

从1964年到1996年

32年来,这是中国最后一次核试验

也是林俊德参加的最后一次核试验

在后来解密的视频中

林俊德激动地说:

“这是我们国家进行的一个伟大的事业

自己有幸在一辈子中

为这个工作做点自己微薄的贡献”

世界核爆史上

美国和苏联先后进行了上千次核试验

而中国,只用45次便实现既定目标

共和国正是因为有像林俊德这样的

最硬的大国脊梁

才用一次次蘑菇云升起

一次次地动山摇

为中国铸就最坚实的核盾

最可靠的安全

3

他的人品如激光

笔直明亮

林俊德一辈子

被人看作学习狂和工作狂

他说:“想到自己的工作

跟国家的命运紧密地结合在一起

就特别激动,要好好干”

即使年纪上了七十

在他的日程表里,搞研究、做实验

带学生几乎占去所有时间

他一年只休息三天:

大年初一、初二、初三

在林俊德生命倒数第二天

他回首往事

断断续续说了两句话

“我一辈子做了一件事

就是核试验,我很满意”

林俊德临终笔记

他是搞核试验的

说自己一不怕苦,二不怕死

现在,这两个都成了不折不扣的事实

他研究爆炸力学

一辈子都和炸药打交道

为了拿到第一手资料

每次总是尽可能地离炸药近一点

74岁时,由于拍摄实验现场太专注

他被绊倒在地,膝盖和脸部都被蹭伤

让他包扎一下,他笑着说没事没事

拍了拍灰尘继续工作

可林俊德说话硬,讲原则

常常一句话能把人撅一个跟头

这是很多人领教过的

他参加学术评审会

从来不收评审费

他只要材料,不要见人

不是自己主持的项目坚决不挂名

他常说:“院士不可能样样都懂

不是我研究的领域不轻易发表意见

装点门面的学术活动坚决不参加

不利于学术研究的事情坚决不干”

可他的学生们说

“老师是一个心里有爱的人

他戴了15年的手表

是大学母校百年校庆时送的纪念品

他一直戴着,旧了磨手

就用透明胶粘上”

他去世后,护士想把手表摘下来

老伴儿理解他,说老林喜欢

就让他戴着走吧

去世后,学生们收拾他的衣物

都忍不住潸然泪下

除了军装

老师竟没有几件像样的便装

两件毛衣还打着补丁

去世前三天

他写下这辈子的最后338个字

虽然手抖得厉害

但字迹工整,没有一丝潦草

这是他给学生写下的论文评阅意见

他走的那晚

学生们亲吻着他的手

希望昏迷中的他哪怕能抬抬手指

像父亲一样抚摸一下他们的头

4

一朵永不凋谢的马兰花

这是一个地图上找不到的地方,中国核试验基地,罗布泊马兰红山基地

“死后将我埋在马兰”

这是林俊德最后的心愿

马兰

是荒漠中也能顽强生长的小花

是中国核试验基地

更是林俊德奋斗一生

牵挂一生的家

这里不仅有他的事业

还有他深爱的妻子和孩子

林俊德是在马兰恋爱、结婚的

他的妻子黄建琴

同样参加过多次核试验

虽然两人携手走过了45个春秋

但因为都忙于核试验事业

夫妻俩真正能朝夕相处

待在一起最长的一段时间

却是在林俊德去世前住院的日子……

黄建琴老人说:

从得知自己身患癌症的那天起

林俊德就在笔记本上写下

他的临终清单:

1、计算机、保密柜清理

2、****技术(国家机密)

3、家人留言

4、(空)

5、马兰物品清理(宿舍、办公室)

可死神留给他的时间太少了

5条提纲的内容没有完全填满

家人留言这一条完全是空白

他分秒都在与死神赛跑

亲朋好友来看他

他却说:“我没有时间了

看我一分钟就够了

其他的问我的老伴儿吧”

插着管子工作效率低

他又两次让医生拔掉引流管和胃管

就这样

他一直拼尽最后一丝气力

他本想给两个小孩(孙辈)写点什么

可他一个字也没有来得及写……

甚至在生命最后的5个小时里

已经陷入昏迷的他

在半昏半醒中

还在反复叮咛学生和家人

办公室里还有什么资料要整理

整理时要注意保密……

5小时后

心电仪上波动的生命曲线

从屏幕上永远地消失了

他甚至还没有跟亲人告别

来不及好好再看老伴儿一眼……

从医30多年的科室主任张利华

这位经历过很多生离死别场面的汉子

面对林俊德的离开

痛哭不已

护士们强忍着内心的悲痛

默默地为林俊德擦洗身体、整理遗容

换上他钟爱一生的军装

宁可牺牲生命

绝不拖欠使命

生命最后时刻

林俊德从罗布泊的荒原戈壁

转战到医院病房这个特殊战场

把自己最后的心跳献给祖国

完成了一名战士最后的冲锋

林俊德女儿说:

“很多人说我父亲一辈子没享过福

但我知道父亲不是这样的

他对幸福的理解不一样

他说过他这一辈子真的很愉快”

军龄52年,他这一代人

一辈子自主的人生选择不多

做核试验也不是个人的选择

但在戈壁大漠像胡杨树一样

扎根半世纪,是他自己的抉择

2018年,中央军委批准增加

“献身国防科技事业杰出科学家林俊德”

为全军挂像英模

他率直的品格和坚定的信仰

化作一束至纯至强之光

为后人前进的道路指引着方向……

而在罗布泊边缘的马兰

在林俊德最惦念的地方

他和所有的战友一起

再也不用隐姓埋名

他们的名字

镌刻在如利剑般矗立的高碑上

历史留给他们的铭文

既是对他们的纪念

更是对我们所有后来人的警醒:

“他们的生命已经逝去

但后来者懂得

正是这种苍凉与悲壮

才使和平二字显得更加珍贵”

十年前的今天

他永远地离开了我们

但他这朵“马兰花”

将永远盛开在我们的心上

向为国防科技奉献一生的林俊德致敬!